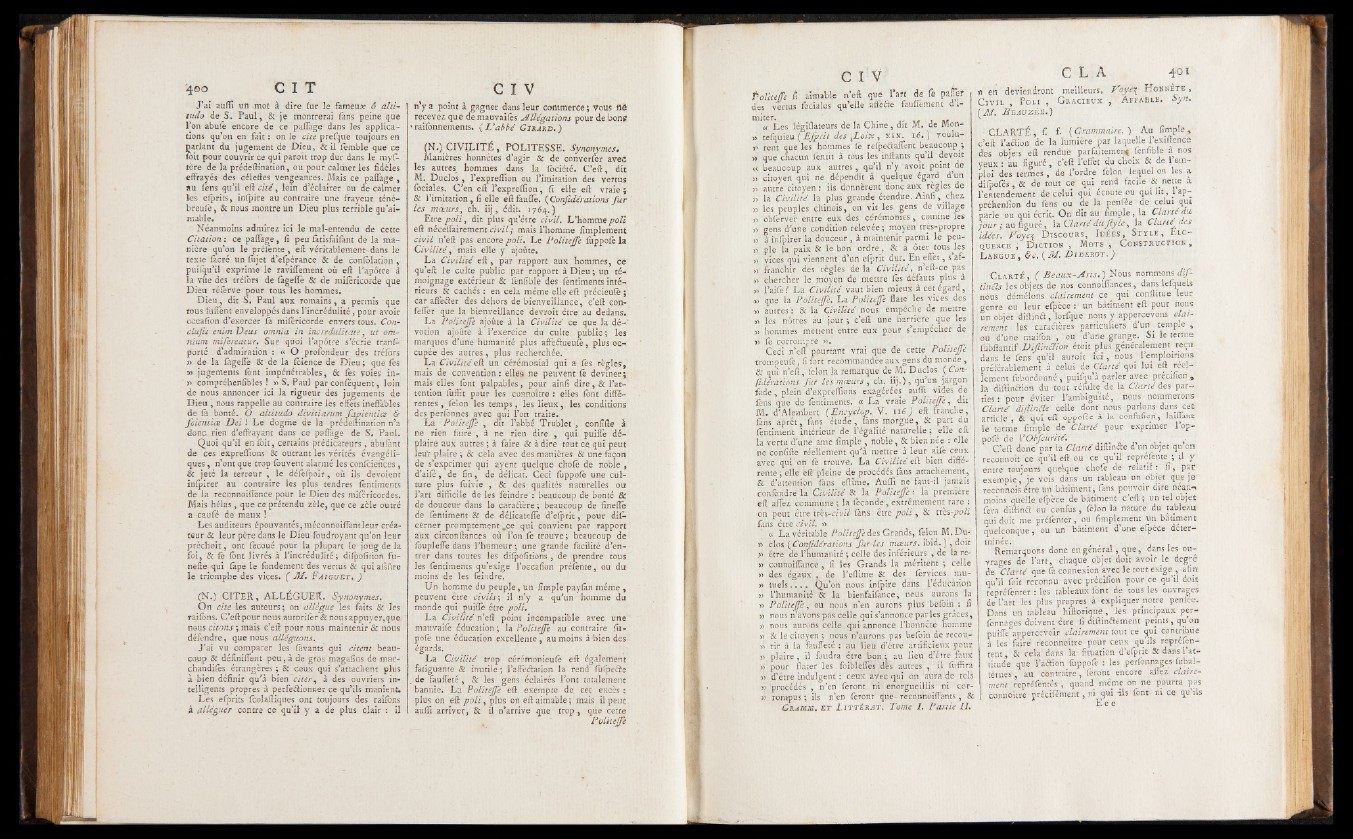

4©o C I T

J’ai auffi un .mot à dire fur le fameux? à ald-

tudo de S. Paul, & je montrerai fans peine que

l ’on abufo encore de ce pafïàge dans les applications

qu’on eir fait : on le cite prefque toujours en

parlant du jugement de Dieu, & il fomble que ce

loit pour couvrir ce qui paroît trop dur dans le mystère

de la prëdeftination, ou pour calmer les fidèles

effrayés des céleftes vengeances. Mais ce pafïàge ,

au fens qu’il eft cité, loin d’éclairer ou de calmer

les efprics, infpire au contraire une frayeur téné-

breufe, & nous montre un Dieu plus terrible qu’aimable.

Néanmoins admirez ici le mal-entendu de cette

Citation : ce pafïàge, fi peu fàtisfaifànt de la manière

qu’on le prélènte , eft véritablement-dans le

texte fàcré un fùjet d’efpérance & de confolation,

puifqu’il exprime'le ravinement où eft l’apôtre à

la vue des trélors de fàgefffe & de mifericorde que

Dieu réforve pour tous les hommesë

Dieu , dit S. Paul aux romains, a permis que

tous biffent enveloppés dans l’incrédulité, pour avoir

occafion d’exercer la mifericorde envers tous. Con-

clujzt enim Deus omnia in incredulitate, ut omnium

mifereatur. Sur quoi l’apôtre s’écrie transporté

d’admiration : « O profondeur des tréfôrs

» de la fàgeffè & de la fcience de Dieu ; que fes

35 jugements font impénétrables, & fos voies in-

» compréhenfibles ! » S. Paul par confëquent, loin

de nous annoncer ici la rigueur des jugements de

Dieu , nous rappelle au contraire les effets ineffables

de fà bonté. O altitudo divitiarum fapitntioe &

feientioe De l l Le dogme de la prëdeftination n’a

donc rien d’effrayant dans ce pafïàge de S. Paul.

Quoi qu’il en foit, certains prédicateurs , àbufànt

de ces expreffions & outrant les vérités évangéliques

, n’ont que trop fouvent alarmé les confoiences ,

& jeté la terreur , le défofpoir , où ils dévoient

infpirer au contraire les plus tendres fontiments

de la reconnoiffànce pour le Dieu des mifericordes.

Mais hélas , que ce prétendu zèle, que ce zèle outré

a caufé de maux !

Les auditeurs épouvantés, méconnoifïàntleur créateur

& leur père dans le Dieu foudroyant qu’on leur

préchoit, ont focoué pour la plupart le joug de la

foi, & fè font livrés à l’incrédulité; difpofidon fu-

nefte qui fàpe le fondement des vertus & qui afsure

le triomphe des vices. ( M . F a ig u e t , j

(N.) C IT ER , ALLÉGUER. Synonymes.

On cite les auteurs ; on allègue les faits & les

raifons. C ’eft pour nous autorifor & nous appuyer,que

nous citons ; mais c’eft pour nous maintenir & nous

défendre, que nous alléguons.

J’ai vu comparer les lavants qui citent beaucoup

& définifïènt peu, à de gros magafîns de mar-

chandifos étrangères ; & ceux qui s’attachent plus

à bien définir qu’à bien citer, à des ouvriers intelligents

propres à perfectionner ce qu’ils manient.

Les efprits foolaftiques ont toujours des raifons

à alléguer contre ce qu’il y a de plus clair : il

c i v

n’y a point à gagner dans leur commerce ; Vous flë

recevez que demauvaifos Allégations pour de bons?

»raifonnements* (.L’abbé G ir a rd , )

(N.) C IV ILITÉ , POLITESSE. Synonymes•

Manières honnêtes d’agir & de converfer avec

les autres^ hommes dans la fociété. C ’eft, dit

M. Duclos, l ’expreflion ou l’imitation des vertus

fociales. C ’en eft l’expreftion, fi elle eft vraie ;

& l’imitation, fi elle eftfàufïè. ( Confédérations fu r

les moeurs, ch. iij , édit. 1764.)

Etre p o li, dit plus qu’être civil. L ’homme poli

eft néceffàirement civil; mais l’homme fimplement

civil n’eft pas encore poli. Le Politejfe fùppofo la

Civ ilité, mais elle y ajoute.

La Civilité e ft, par rapport aux hommes, ce

qu’eft le culte public par rapport à Dieu; un tén

moignage extérieur & fonfible des fontiments inté-i

rieurs & cachés : en cela même elle eft précieufo ;

car afteder des dehors de bienveillance, c’eft con-

fefïèr que la bienveillance devroit être au dedans.

La Politejfe ajoute à la Civilité ce que la dé-'

votion ajoute à l ’exercice du culte public; les

marques d’ùne humanité plus affèdueufo, plus ec-i

cupée des autres, plus recherchée.

La Civilité eft un cérémonial qui a fos règles,

mais de convention : elles ne peuvent fo deviner;

mais elles font palpables, pour ainfî dire, & l’attention

fiiffit pour les connoître : elles font differentes

, foion les temps, les lieux, les conditions

des perfonnes avec qui l’on traite.

La Politejfe , dit l’abbé Trublet, confîfte a.

ne rien faire -, à ne rien dire , qui puiflè déplaire

aux autres ; à faire & à dire tout ce. qui peut

leur plaire ; & cela avec des manières & une façon

de s’exprimer qui ayent quelque chofo de noble ,

d’aifé, de fin, de délicat. Ceci foppofo une culture

plus fuivie , & des qualités naturelles ou

l’art difficile de les feindre": beaucoup de bonté &

de douceur dans le caradère ; beaucoup de fineffè

de fontiment & de délicateftè d’efprit, pour discerner

promptement'0ce qui convient par rapport

aux circonftances où l’on fo trouve; beaucoup de

foupleffe dans 1-humeur•; une grande facilité d’entrer

dans toutes les difpofitions , de prendre tous

les Sentiments qu’exige l’oecafîon préfonte, ou du

moins de les feindre.

Un homme du peuple, un fîmple payfàn même ,

peuvent être civils; il n’y a qu’un homme du

monde qui puiflè être poli,

La Civilité n’eft point incompatible avec une

mauvaifo éducation ; la Politejfe au contraire fù-

pofo une éducation excellente, au moins à bien des

égards.

La Civilité trop cérémonieufo eft également

fatiguante & inutile ; l’affedation la rend fufpede

. de fauffeté, & les gens éclairés l ’ont totalement

bannie. La Politejfe eft exempte de cét excès :

plus on eft p o li , plus on eft aimable; mais il peut,

auffi arriver, & il n’arrive que trop, que cette

Politejfe

c I V

Politejfe fi aimable n’eft que l’ art de fie palier

des vertus fociales qu’elle affefle fauflëment d’i-

miter.

« Les légiflateurs de la Chine, dit M. de Mon-

» tefquieu ( Ejprit des %L o ix , x ix . i 6i )r voulu-

rent que les hommes fo refpedaffent beaucoup ;

» que chacun Sentit à tous les inftants qu’il devoit

« beaucoup aux autres, qu’il n’y avoit point de

» citoyen qui ne dépendît à quelque égard d un

>•> autre citoyen: iis donnèrent donc aulx règles de

» la Civilité la plus grande étendue. Ainfi, chez

» les peuples chinois, on vit les gens de village

» obSérver entre eux des cérémonies , comme les

» gens d’une condition relevée ; moyen très-propre

» à infpirer la douceur, à maintenir parmi le peu-

», pie la paix & le bon ordre, & à ôter tousses

» vices qui viennent d’un efprit dur. En effet, s’af-

>y franchir des règles de la Civilité ^ n’eft-ce pas

»V chercher le moyen de mettre fos defauts plus à

» l’aiSe? La Civilité vaut bien mieux à cet égard,

» que la Politejfe, La Politejfe flate les vices des

» autres': & la Civilité nous empêche de mettre

» les nôtres au jour; c’eft une barrière que les

»•hommes mettent entre eux pour s’empêcher de

» fo. corrompre ». ■ • .

Ceci n’eft pourtant vrai que de cette Politejfe

trompeufo, fi fort recommandée aux gens du monde,

& qui n’eft, félon là remarque de M. Duclos ( Con-

fidérations fur les moeurs , ch. iij.)? qu’un jargon

fade, plein d’expreffions exagérées auffi vides de

fons que de fontiments. « La vraie Politejfe, dit

M. d’Alembert (Encyclop.^V. 116 ) eft franche,

fans aprêt, fans étude, fàns morgue, & part du

fontiment intérieur de l’égalité naturelle ; d ie eft

la vertu d'une ame fîmple , noble, & bien nee r elle

ne confîfte réellement qu’à mettre à leur dfo ceux

avec qui on fo . trouve. La Civilité eft bien differente

; elle eft pleine de procédés fàns attachement,

& d’attention fàns eftime. Auffi ne faut-il jamais

confondre la Civilité & la Politejfe : la première

eft affez commune ; la féconde, extrêmement rare :

on peut être trhs-rCivil fàns être p o li , & très -poli

fàns être civil. »

« La véritable Politejfe des Grands, félon M. Du-

» „des ( Conjidérations fu r les moeurs, ibid. ) , doit

» être de l’humanité ; celle des inférieurs , de la re-

» connoiffance , fi les Grands la méritent ; celle

» des égaux , de l ’eftime & des forvices mu-

» tuels. . . . Qu’on nous infpire dans l’éducation

» l’humanité & la bienfaifànce, nous aurons la

» Politejfe, oü nous n’en aurons plus befbin : fi

» nous n’avons pas celle qui s’annonce par les grâces,

» nous aurons celle qui annonce l’honncte homme

» & le citoyen ; nous n’aurons pas befoin de recou-

>S rir à la fauffeté : au lieu d’être artificieux pour.

» plaire , il faudra être bon ; au lieu d’être faux

» pour flater les foibleffes des autres , il fuffira

. d’ être indulgent : ceux avec qui on aura de tels

» procédés , n’en foront ni enorgueillis ni cor-

» rompus ; ils n’en foront que- reconnoiffants, &

Gramm, et L it té ra t, Tome I. Partie II,

C L A 401

» en deviendront meilleurs. C Voye\ Honnête, ivil , Poli , Gracieux , Affable. S y n ,

( M . JSe a u z é e . )

C L A R T É , C f. ( Grammaire. ) Au fîmple ,

c’eft l’aâion de la lumière par laquelle l ’exiftence

des objets eft rendue parfaitement fonfible à nos

yeux : au figuré, c’eft l’effet du choix & de 1 emploi

des termes , de l’ordre félon lequel on les a

difpofés, & de tout ce qui rend facile 8^ nette a

l’entendement de celui qui écouté ou qui lit, 1 ap-

préhenfion du fons ou de la penfée de celui qui

parle ou qui écrit. On dit au fîmple, la Clarté du.

jour ,* au figuré, la Clarté du Jlyle, la Clarté des

idées. Voye\ Discours, Idées, Style, Eloquence

, Diction , Mots , Construction,

Langue, &c. ( M , D id e r o t . )

Clarté, ( B e a u x -A n s .) Nous n om m on s^

tincls les objets de 110s connoiffances, dans lefquels

nous démêlons clairement ce_ qui conftitue leur

genre ou leur efpèce : un bâtiment eft pour nous

un objet diftind, lorfque nous y appercevons clai-

: rement les caradères particuliers d’un _ temple ,

ou d’une maifon , ou d’une grange. Si le terme

fûbftantif .Dijlïnction étoit plus généralement^ reçu

dans le fons qu’il auroit ici , nous_ l’epiploirions

préférablement à celui de Clarté qui lui eft réellement

fubordonné, puifqu’à parler avec précifîen ,

la diftindion du tout réfuite de la Clarté des parties

: pour éviter l’ambiguité, nous nommerons

Clarté dijlincle celle dont nous parlons dans cet

article , & qui eft oppofee à la .confufion, laiffant

le terme fîmple d * Clarté pour exprimer l’op-

pofé de YObfcuriié.

C ’eft donc par la Clarté diftinde d’un objet qu on

reconnoît ce qu’il eft ou ce qu il reprefonte ; il y

entre toujours quelque chofe de relatif: fi, par

exemple, je vois dans un tableau un objet que je

reconnois être un bâtiment, fans pouvoir dire nean**«

moins quelle efpèce de bâtiment c’eft ; un tel objet

fora diftind ou confus, félon la nature du tableau

qui doit me préfonter, ou fimplement un bâtiment

quelconque, ou un bâtiment d’une efpèce déter-

minée.- , , ■ • , f

Remarquons donc en general, que, dans les ouvrages

de l’art, chaque objet doit avoir le degré

de Clarté que fà connexion avec le tout exige , afin

qu’il foit reconnu - avec préeifîon pour ce qu’il doit

repréfonter : les tableaux font de tous les ouvrages

de l’art les plus propres à expliquer notre penfée.

Dans un tableau hiftorique, les principaux per-

fonnages doivent être fi diftindement peints, qu’on

puiffe appercevoir clairement tout ce qui contribue

à les faire reconnoître pour ceux qu’ils reprefon-

tent, .& cela dans la fîtuation d’efprit & dans 1 attitude

que l’adion fùppofo : les perfonnages fubal-

ternes , au contraire, foront encore affez clairement

repréfontés’ , quand même on ne pourra pas

connoître précifément, ni qui 'iis f°nt ni ce

E e e