dépêcha au Japon l’un de ses favoris, le prudent Sjofou, avec ordre de lui procurer cette

herbe merveilleuse.

L émissaire impérial visita les côtes de la mer intérieure sans découvrir l’objet de ses

recherches. Quand il fut parvenu dans la contrée de Ksiou, sur la terre de Nippon, il s’y

établit avec les gens de sa suite, abandonnant son empereur à la fatale destinée qui tôt

ou tard surprend tous les hommes. Ni lui ni ses compagnons ne retournèrent dans leur

patrie. C’est par eux que les Japonais ont reçu leurs premières notions sur la Chine.

Cependant le Mikado ne voulut pas s’en tenir aux récits qu’on lui rapportait de la

colonie de Ksiou. II envoya une ambassade au chef même du Céleste-Empire pour lui

demander une copie des annales de sa cour. Non-seulement il obtint les précieux volumes,

mais l’empereur lui donna des lettrés chargés de les interpréter. Rientôt on enseigna

la langue chinoise dans la résidence du Mikado, et, les relations se multipliant entre les

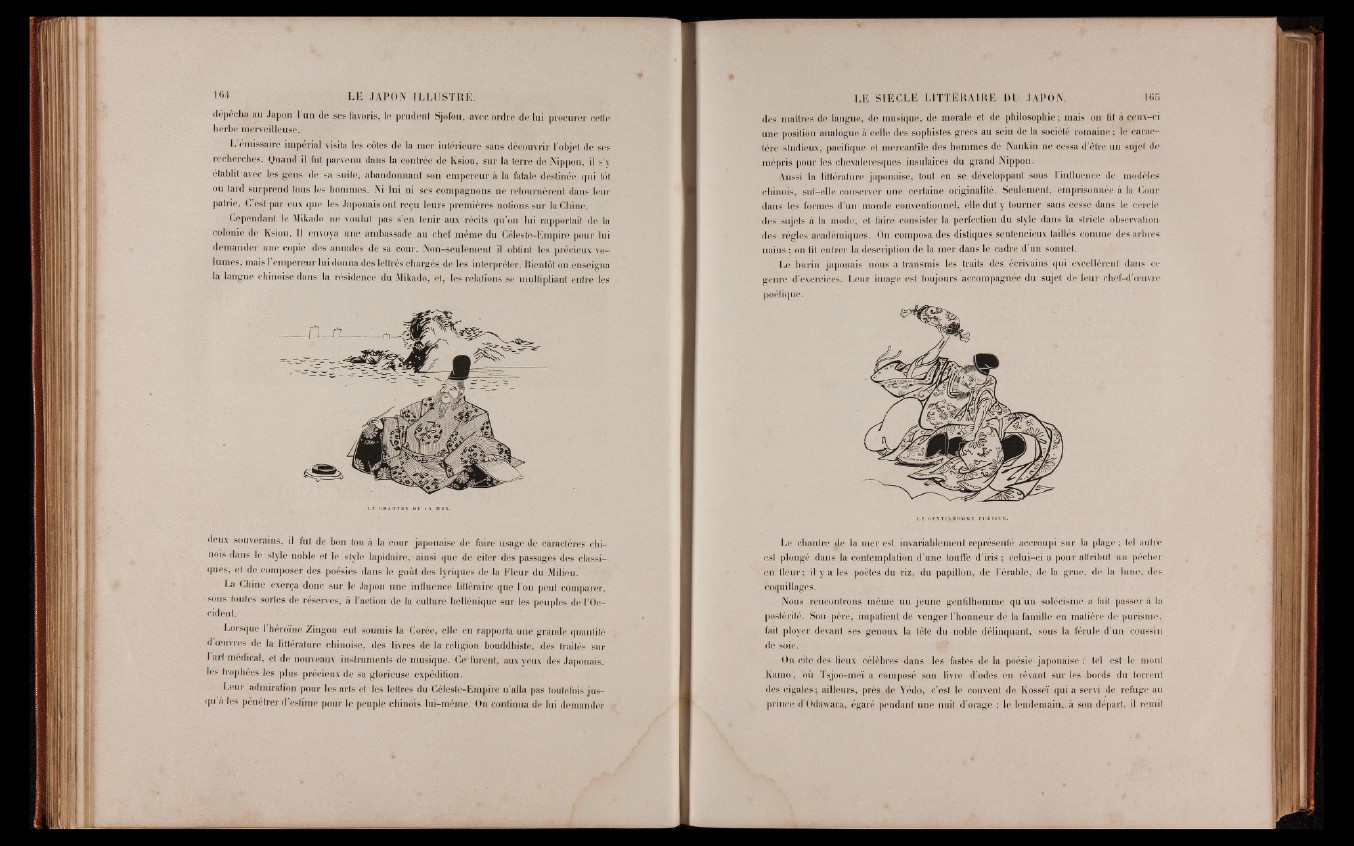

LE CHANTRE DE LA MER.

deux souverains, il fut de bon ton à la cour japonaise de faire usage de caractères chinois

dans le style noble et le style lapidaire, ainsi que de citer des passages des classiques,

et de composer des poésies dans le goût des lyriques de la Fleur du Milieu

La Chine exerça donc sur le Japon une influence littéraire que l’on peut comparer,

* sous toutes sortes de réserves, à l’action de la culture hellénique sur les peuples de l’Occident.

Lorsque l’héroïne Zingou eut soumis la Corée, elle en rapporta une grande quantité

d oeuvres de la littérature chinoise, des livres de la religion bouddhiste, des traités sur

I art médical, et de nouveaux instruments de musique. Ce furent, aux yeux des Japonais,

les trophées les plus précieux de sa glorieuse expédition.

Leur admiration pour les arts et les lettres du Céleste-Empire n ’alla pas toutefois jus-

qu a les pénétrer d’estime pour le peuple chinois lui-même. On continua de lui demander

des maîtres de langue, de musique, de morale et de philosophie; mais on lit à ceux-ci

une position analogue à celle des sophistes grecs au sein de la société romaine; le caractère

studieux, pacifique et mercantile des hommes de Nankin ne cessa d’être un sujet de

mépris pour les chevaleresques insulaires du grand Nippon.

Aussi la littérature japonaise, tout en se développant sous l’influence de modèles

chinois, sut-elle conserver une certaine originalité. Seulement, emprisonnée à la Cour-

dans les formes d’un monde conventionnel, elle dut y tourner sans cesse dans le cercle

des sujets à la mode, et faire consister la perfection du style dans la stricte observation

des règles académiques. On composa des distiques sentencieux taillés comme des arbres

nains ; on fit entrer la description de la mer dans le cadre d’un sonnet.

Le burin japonais nous a transmis les traits des écrivains qui excellèrent dans ce.

genre d’exercices. Leur image est toujours accompagnée du sujet de leur chef-d’oeuvre

poétique.

Le chantre ÿe la mer est invariablement représenté accroupi sur la plage; tel autre

est plongé dans la contemplation d’une touffe d’iris ; celui-ci a pour attribut un pêcher

en fleur; il y a les poètes du riz, du papillon, de l’érable, de la grue, de la lune, des

coquillages.

Nous rencontrons même un jeune gentilhomme qu’un solécisme a fait passer à la

postérité. Son père, impatient de venger l’honneur de la famille en matière de purisme,

fait ployer devant ses genoux la tête du noble délinquant, sous la férule d’un coussin

de soie.

On cite des lieux célèbres dans les fastes de la poésie japonaise : tel est le mont

lxamo, où Tsjoo-meï a composé son livre d’odes en rêvant sur les bords du torrent

des cigales; ailleurs, près de Yédo, c’est le couvent de Kosseï q u ia servi de refuge au

prince d’Odawara, égaré pendant une nuit d’orage : le lendemain,, à son départ, il remit