réduit à 1 état de cadavre celui qui respecta constamment la vie, sous toutes les formes

qu elle revêt dans la nature. Les génies de la terre, des eaux et des airs s’approchent

avec respect, suivis des hôtes de leurs domaines, les poissons, les oiseaux, les insectes,

les reptiles, les quadrupèdes de toutes sortes, jusqu’à l’éléphant blanc, degré suprême

de la métempsycose brahmanique.

Cette composition, toute bizarre qu’elle est, n’en produit pas moins un effet puissant.

Elle éveille je ne sais quelle mystérieuse sympathie et semble même exprimer une idée

qui n est pas étrangère au christianisme, savoir : celle d’une certaine solidarité établie

entre l’homme et tous les êtres de la création terrestre.

Quant au sujet principal du tableau, je crois que l’on n’est pas encore tout à fait fixé

sur le sens qu’il convient de lui attribuer. Faut-il se représenter le nirwâna, but suprême

des aspirations bouddhistes, comme l’absorption de lame du juste dans la divine essence

de l’esprit universel, ou doit-on réellement en faire le synonyme d’anéantissement?

La doctrine du Bouddha est très-obscure sur ce point. Cependant les autorités

les plus respectables se prononcent en faveur de la dernière alternative. L’interprétation

que M. E. Burnoufet M. Barthélémy Saint-Hilaire donnent du nirwâna bouddhiste

se résume presque textuellement comme suit :

Le Bouddha prend pour point de départ de sa doctrine un fait incontestable, l’exis^

tence de la douleur dont l’homme est atteint, sous une forme quelconque, dans toutes

les conditions sociales.

Recherchant les causés de la douleur, il les attribue aux passions, au désir, à la

faute, à l’ignorance, à l’existence même.

Cela étant, la douleur ne peut avoir d’autre terme que la cessation de l’existence.

Mais il faut que cette fin, pour être réelle, soit le néant, le nirwâna. 11 n’y a pas

d autre moyen de sortir du cercle des renaissances perpétuelles, de se soustraire définitivement

à la loi des transmigrations. Ce composé d’âme et de corps, que l’on appelle

1 homme, ne saurait être réellement délivré que par l’anéantissement absolu ;

car pour peu qu il restât le moindre atome de son âme, l’âme pourrait eiScore renaître

sous une de ces apparences sans nombre que revêt l’existence, et sa libération prétendue

ne serait qu’une illusion comme les autres.' Le seul asile et la seule réalité, c’est

le néant, car on n’en revient pas.

Si 1 opinion que je viens de citer exprime réellement la pensée du réformateur

indou, il faut convenir que le nirwâna bouddhiste dépasse, en horreur tragique, tout ce

que les anciens ont imaginé sur le mystère de la destinée humaine. Cette conception

est à la fois le dernier mot du désespoir et la plus haute exaltation dé la volonté. En se proposant

d abolir la douleur par la suppression de l’existence, le Bouddha se place évidemment

sur le terrain de 1 athéisme, car il ne peut songer à atteindre son but qu’en faisant

abstraction de 1 idée d’un Être suprême. En même temps qu’il accueille la mort comme

1 ange de la délivrance, il lui jette un souverain défi et se met à jamais à l’abri de son

pouvoir, en détruisant dans leurs derniers germes les éléments d’une renaissance. Enfin,

il trouve dans cette victoire négative, dans son anéantissement final, le^moyen de se rendre

supérieur aux dieux mêmes, puisque ceux-ci demeurent soumis à la loi de la transmigration.

Le premier effet des prédications bouddhistes parmi les Japonais dut être de défrayer

largement la curiosité de ces insulaires, questionneurs et musards autant que les Indous

sont taciturnes et.contemplatifs.

(Juel vaste champ à explorer pour des esprits qui en étaient encore à leur premier

voyage de découverte dans les régions de la métaphysique!

Comme ils n’éprouvaient d’ailleurs aucune impatience de se plonger dans le nirwàua,

ils se préoccupèrent surtout de cequi pouvait se passer entre la mort et l’extinction finale.

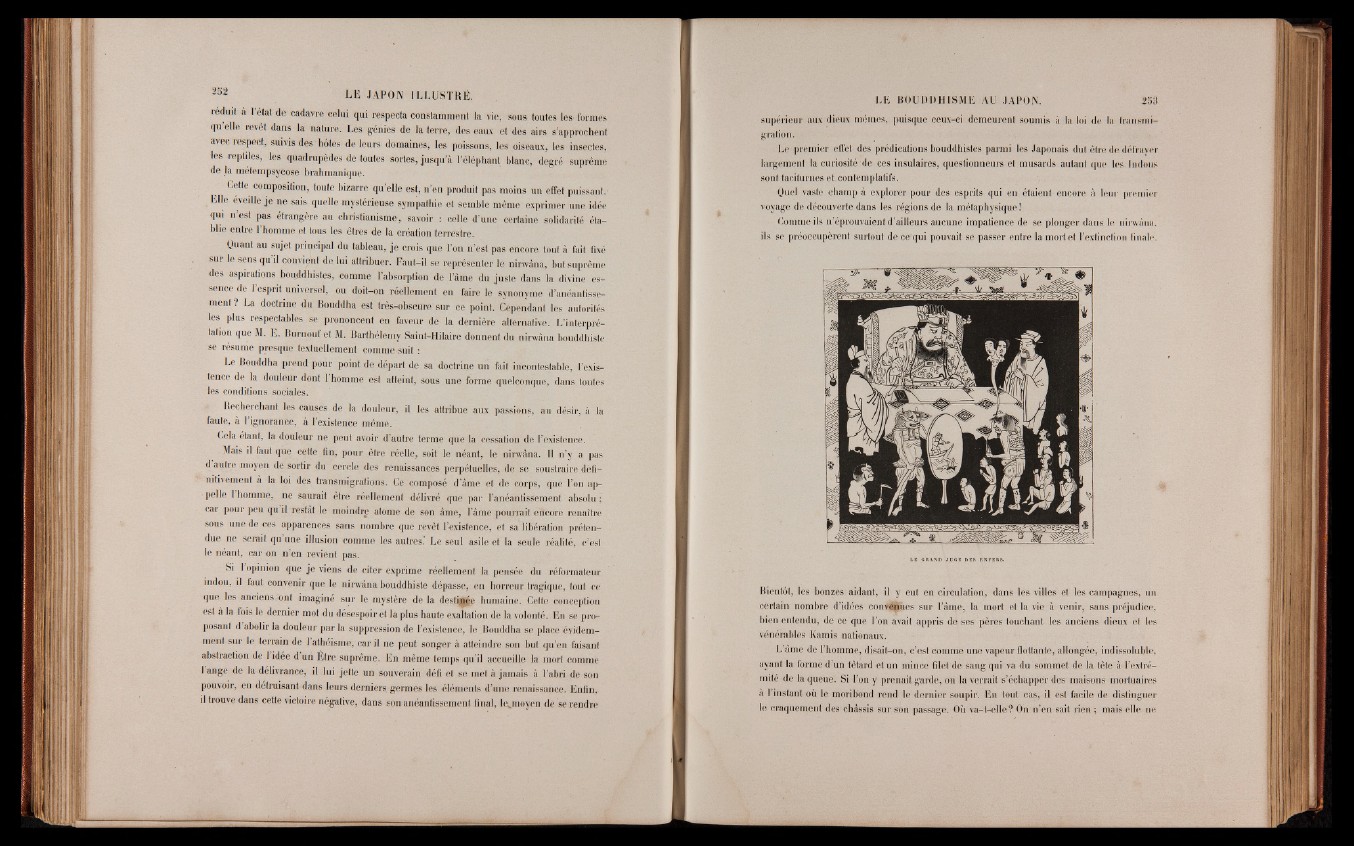

I.E GRAND J,UGE DES ENFERS.

Bientôt, les bonzes aidant, il y eut en circulation, dans les villes et les campagnes, un

certain nombre d’idées convenues sur l’âme, la mort et la vie à venir, sans préjudice,

bien entendu, de ce que l’on avait appris de ses pères touchant les anciens dieux et les

vénérables Kamis nationaux.

L’âme de l’homme, disait-on, c’est comme une vapeur flottante, allongée, indissoluble,

ayant la forme d’un têtard et un mince filet de sang qui va du sommet de la tête à l’extrémité

de la queue. Si l’on y prenait garde, on la verrait s’échapper des maisons mortuaires

à l’instant où le moribond rend le dernier soupir. En tout cas, il est facile de distinguer

le craquement des châssis sur son passage. Où va-t-elle? On n’en sait rien ; mais elle ne