dont Les unes n ’ont jamais reparu, et dont les autres, au retour, ont fermé la bouche à

leurs parents par ce seul mot : Kitsné ! Kitsné (le Renard) !

Quand il plaît à ce dernier de se déguiser en vieux bonze, c’est alors qu’il est le plus

dangereux. Il reste toutefois un moyen de le mettre en défaut. Messire Kitsné, quel que

soit son travestissement, ne demeure jamais insensible aux suggestions de son odorat.

Que l’on dépose un rat, fraîchement rôti, dans le chemin du faux prêtre, et celui-ci ne

manquera pas de sortir soudainement de son rôle pour s’abattre sur la proie, sans plus

se soucier d’autre chose.

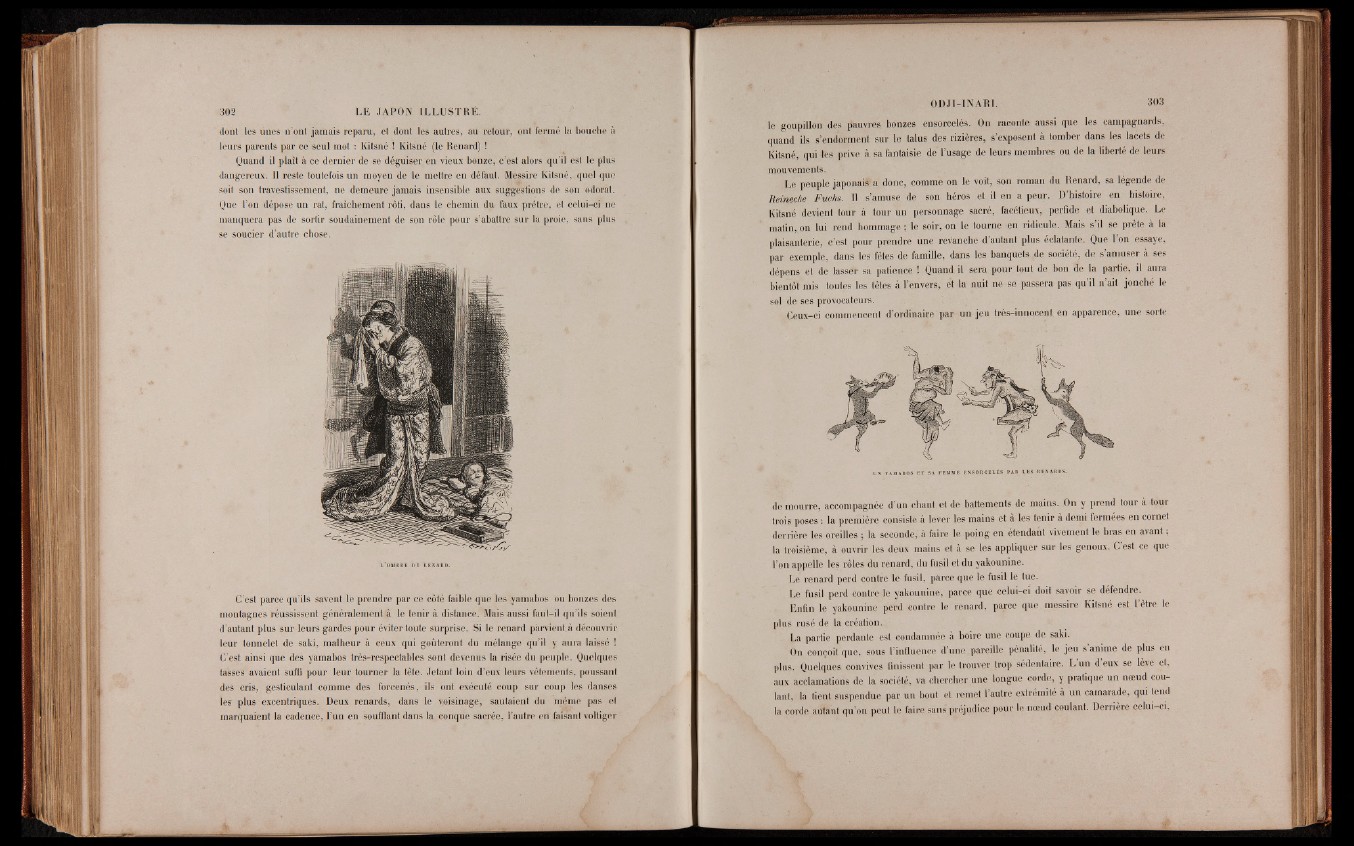

C’est parce qu’ils savent le prendre par ce côté faible que les-yamabos ou bonzes des

montagnes réussissent généralement à le tenir à distance. Mais aussi faut-il qu’ils soient

d’autant plus sur leurs gardes pour éviter toute surprise. Si le renard parvient à découvrir

leur tonnelet de saki, malheur à ceux qui goûteront du mélange qu’il y aura laissé !

C’est ainsi que des yamabos très-respectables sont devenus la risée du peuple. Quelques

tasses avaient suffi pour leur tourner la tête. Jetant loin d’eux leurs vêtements, poussant

des cris, gesticulant comme des forcenés, ils ont exécuté coup sur coup les danses

les plus excentriques. Deux renards, dans le voisinage, sautaient du même pas et

marquaient la cadence, l’un en soufflant dans la conque sacrée, l’autre en faisant voltiger

le goupillon des pauvres bonzes ensorcelés. On raconte aussi que les campagnards,

quand ils s’endorment sur le talus des rizières, s’exposent à tomber dans les lacets de

Kitsné, qui les prive à sa fantaisie de l’usage de leurs membres ou de la liberté de leurs

mouvements.

Le peuple japonais a donc, comme on le voit, son roman du Renard, sa légende de

Reinecke Fuchs. Il s’amuse de son héros et il en a peur. D’histoire en histoire,

Kitsné devient tour à tour un personnage sacré, facétieux, perfide et diabolique. Le

matin, on lui rend hommage ; le soir, on le tourne en ridicule. Mais s’il se prête à la

plaisanterie, c’est pour prendre une revanche d’autant plus éclatante. Que l’on essaye,

par exemple, dans les fêtes de famille, dans les banquets de société, de s’amuser à ses

dépens et de lasser sa patience ! Quand il sera pour tout de bon de la partie, il aura

bientôt mis toutes les têtes à l’envers, et la nuit ne-se passera pas qu’il n’ait jonché le

sol de ses provocateurs.

Ceux-ci commencent d’ordinaire par un jeu très-innocent en apparence, une sorte

de mourre, accompagnée d’un chant et de battements de mains. On y prend tour à toui

trois poses : la première consiste à lever les mains et à les tenir à demi fermées en cornet

derrière les oreilles ; la seconde, à faire le poing en étendant vivement le bras en avant ;

la troisième, à ouvrir les deux mains et à se les appliquer sur les genoux. C est ce que

Ton appelle les rôles du renard, du fusil et du yakounine.

Le renard perd contre le fusil, parce que le fusil le tue.

Le fusil perd contre le yakounine, parce que celui-ci doit savoir se défendre.

Enfin le yakounine perd contre le renard, parce que messire Kitsné est 1 etre le

plus rusé de la création.

La partie perdante est condamnée à boire une coupe de saki.

On conçoit que, sous l’influence d’une pareille pénalité, le jeu s’anime de plus en

plus. Quelques convives finissent par le trouver trop sédentaire. L un d eux se lève et,

aux acclamations de la société, va chercher une longue corde, y pratique un noeud coulant,

la tient suspendue par un bout et remet l’autre extrémité à un camarade, qui tend

la corde autant qu’on peut le faire sans préjudice pour le noeud coulant. Derrière celui-ci,