ford Alcock donne, une analyse détaillée de la représentation à laquelle il a assisté, à Osaka.

En comparant mes propres observations avec le s s i e n n e s et avec celles deM. Layrle, je

crois pouvoir conclure que le Japon moderne en est encore à Tenfance de l’art dramatique.

Les circonstances politiques de ce pays y rendent le drame historique impossible. Ce qui

s’en rapproche lé plus dans le répertoire de la Sibaïa, est un mélange indigeste d’histoire,

de mythologie et de fantaisie burlesque, dont je doute que les Japonais mêmes trouvent le

secret.

L’opéra, plus informe encore que le drame, reste fort en arrière de la scène lyrique du

Céleste Empire et ne l’imite que par son côté le plus fastidieux, le merveilleux de ladémo-

nologie bouddhiste. La comédie bourgeoise seule me semble riche de promesses pour un

avenir plus ou moins rapproché, parce qu’elle se développe dans les conditions du naturel

et de la réalité. Elle renferme, il est vrai, comme l’opéra lui-riiême, des scènes d’une

grossièreté incroyable. Cependant rien ne paraît plus immoral aux Japonais que notre

propre théâtre. Cette apparente contradiction s’explique aisément. Le réalisme japonais

admet sur la scène, comme dans les romans, des types et des situations dont la Dame aux

camélias, les Filles de marbre et toute notre littérature du demi-monde ne donnent qu’une

faible idée. D’autre part, il exclut absolument toute intrigue portant la plus légère atteinte

à l’inviolabilité du caractère de la femme mariée. Ni Phèdre, ni la mère d’Hamlet, ni les

maris de Molière, ni Werther, ni même Charlotte, ni à plus forte raison l’ignoble madame

Bovary, ni quoi que ce soit d’analogue, ne peut offrir le moindre attrait à l’imagination des

Japonais. Plus ils restreignent la notion des relations coupables, plus ils sont scrupuleux à

la faire respecter, et c’est pourquoi toute oeuvre d’art qui tend à l’affaiblir, leur paraît

simplement une monstruosité.

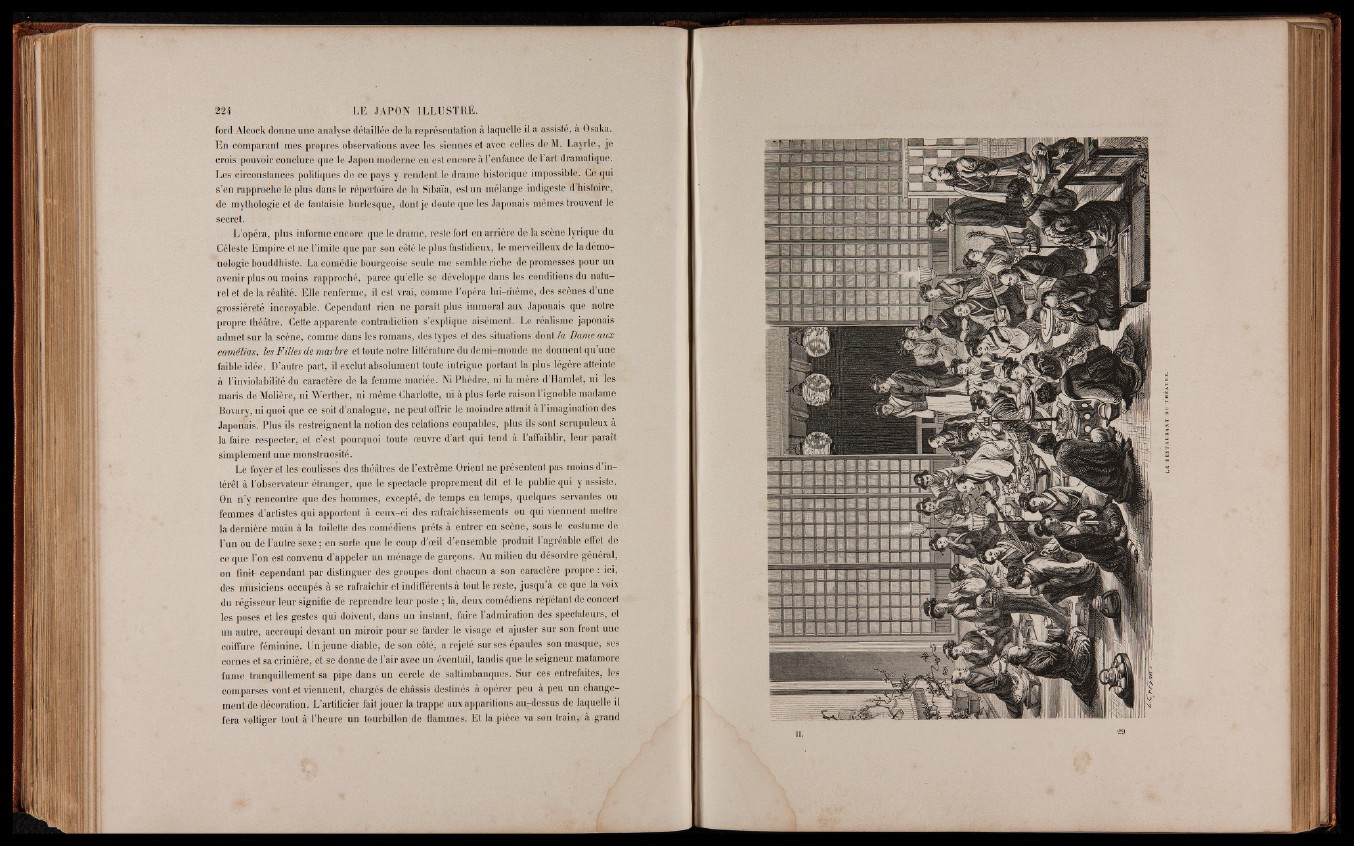

Le foyer et les coulisses des théâtres de l’extrême Orient ne présentent pas moins d’intérêt

à l’observateur étranger, que le spectacle proprement dit et le public qui y assiste.

On n’y rencontre que des hommes, excepté, de temps en temps, quelques servantes ou

femmes d’artistes qui apportent à ceux-ci des rafraîchissements ou qui viennent mettre

la dernière main à la toilette des comédiens prêts à entrer en scène, sous le costume de

l’un ou de l’autre sexe; en sorte que le coup d’oeil d’ensemble produit l’agréable effet de

ce que l’on est convenu d’appeler un ménage de garçons. Au milieu du désordre général,

on finiL cependant par distinguer des groupes dont chacun a son caractère propre : ici,

des musiciens occupés à se rafraîchir et indifférents à tout le reste, jusqu’à ce que la voix

du régisseur leur signifie de reprendre leur poste ; là, deux comédiens rép'étant dé concert

les poses et les gestes qui doivent, dans un instant, faire l’admiration des spectateurs, et

un autre, accroupi devant un miroir pour se farder le visage et ajuster sur son front une

coiffure féminine, Un jeune diable, de son côté, a rejeté sur ses épaules son masque, ses

cornes et sa crinière, et. se donne de l’air avec un éventail, tandis que.le seigneur matamore

fume tranquillement.sa pipe dans un cercle de saltimbanques. Sur ces entrefaites, les

comparses vont et viennent, chargés de châssis destinés à opérer peu à peu un changement

de décoration. L’artificier fait jouer la trappe aux apparitions au-dessus de laquelle il

fera voltiger tout à l’heure un tourbillon de flammes. Et la pièce va son train, à grand