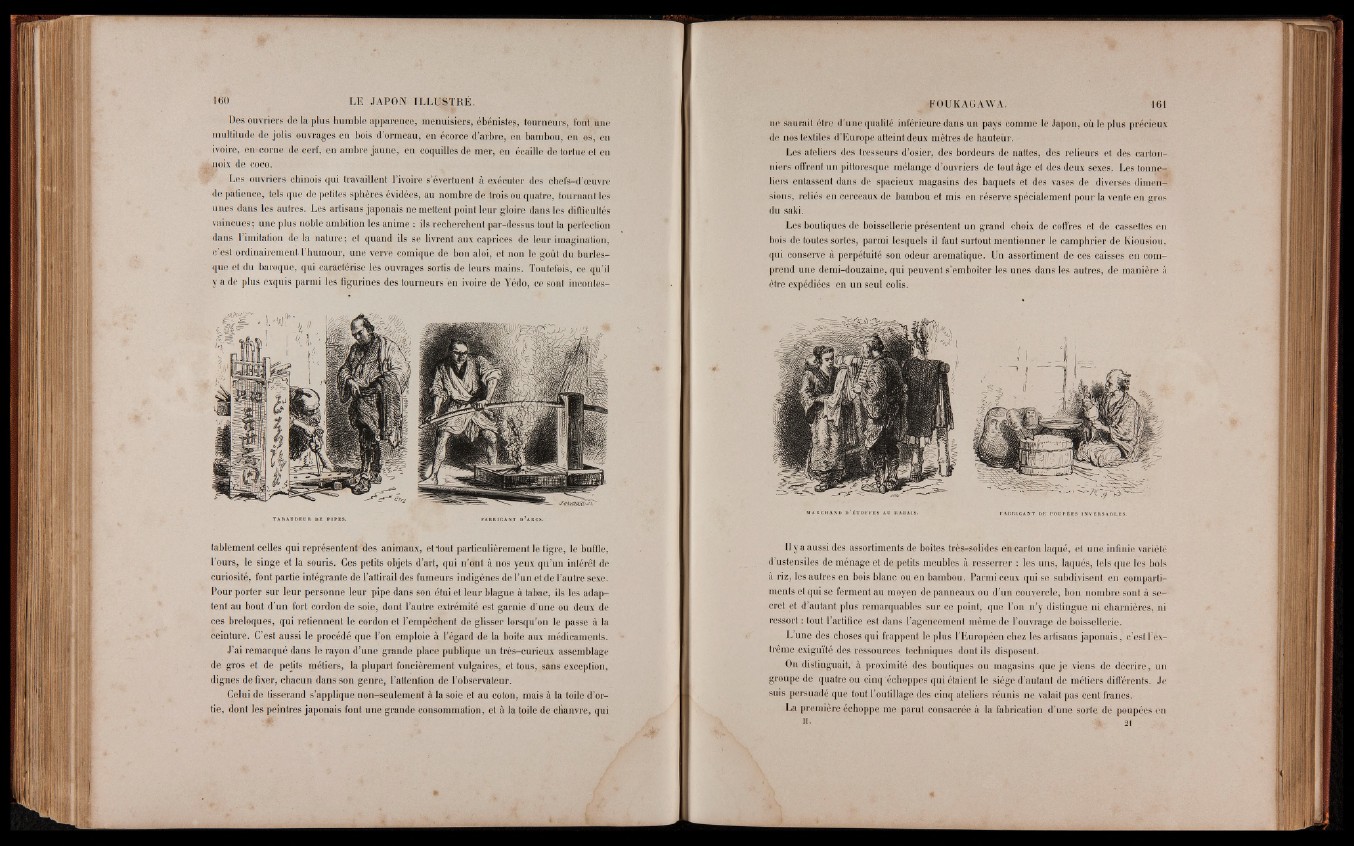

Des ouvriers de la plus humble apparence, menuisiers, ébénistes, tourneurs, font une

multitude de jolis ouvrages en bois d’ormeau, en écorce d’arbre, en bambou, en os, en

ivoire, en corne de cerf, en ambre jaune, en coquilles de mer, en écaille de tortue et en

jiioix de coco.

Les ouvriers chinois qui travaillent l’ivoire s’évertuent à exécuter des chefs-d’oeuvre

de patience, tels que de petites sphères évidées, au nombre de trois ou quatre, tournant les

unes dans les autres. Les artisans japonais ne mettent point leur gloire dans les difficultés

vaincues-, une plus noble ambition les anime : ils recherchent par-dessus tout la perfection

dans l’imitation de la nature; et quand ils se livrent aux caprices de leur imagination,

c’est ordinairement l’humour, une verve comique de bon aloi, et non le goût du burlesque

et du baroque, qui caractérise les ouvrages sortis de leurs mains. Toutefois, ce qu’il

y a de plus exquis parmi les figurines des tourneurs en ivoire de Yédo, ce sont incontestablement

celles qui représentent des animaux, et-tout particulièrement le tigre, le buffle,

l’ours, le singe et la souris. Ces petits objets d’art, qui n’ont à nos yeux qu’un intérêt de

curiosité, font partie intégrante de l’attirail des fumeurs indigènes de l’un et de l’autre sexe.

Pour porter sur leur personne leur pipe dans son étui et leur blague à tabac, ils les adaptent

au bout d’un fort cordon de soie, dont l’autre extrémité est garnie d’une ou deux de

ces breloques, qui retiennent le cordon et l’empêchent de glisser lorsqu’on le passe à la

ceinture. C’est aussi le procédé que l’on emploie à l’égard de la boîte aux médicaments.

J ’ai remarqué dans le rayon d’une grande place publique un très-curieux assemblage

de gros et de petits métiers, la plupart foncièrement vulgaires, et tous, sans exception,

dignes de fixer, chacun dans son genre, l’attention de l’observateur.

Celui de tisserand s’applique non-seulement à la soie et au coton, mais à la toile d’ortie,

dont les peintres japonais font une grande consommation, et à la toile de chanvre, qui

ne saurait être d’une qualité inférieure dans un pays comme le Japon, où le plus précieux

de nos textiles d’Europe atteint deux mètres de hauteùr.

Les ateliers des tresseurs d’osier, des bordeurs de nattes, des relieurs et des carton-

niers offrent un pittoresque mélange d’ouvriers de tout âge ét des deux sexes. Les tonneliers

entassent dans de spacieux magasins des baquets et des vases de diverses dimensions,

reliés en cerceaux de bambou et mis en réserve spécialement pour la vente en gros

du saki..

Les boutiques de boissellerie présentent un grand choix de coffres et de cassettes en

bois de toutes sortes, parmi lesquels il faut surtout mentionner le camphrier de Kiousiou,

qui conserve à perpétuité son odeur aromatique. Un assortiment de ces caisses en comprend

une demi-douzaine, qui peuvent s’emboîter les unes dans les autres, de manière à

être expédiées en un seul colis.

Il y a aussi des assortiments de boîtes très^solides en carton laqué, et une infinie variété

d’ustensiles de ménage et de petits meubles à resserrer : les uns, laqués, tels que les bols

à riz, les autres en bois blanc ou en bambou. Parmi ceux qui se subdivisent en compartiments

et qui se ferment au moyen de panneaux ou d’un couvercle, bon nombre sont à se-^

cret et d’autant plus remarquables sur ce point, que l’on n ’y distingue ni charnières, ni

ressort : tout l’artifice est dans l’agencement même de l’ouvrage de boissellerie.

L’une des choses qui frappent le plus l’Européen chez les artisans japonais, c’est l’extrême

exiguïté des ressources techniques dont ils disposent.

On distinguait, à proximité des boutiques ou magasins que je viens de décrire, un

groupe de quatre ou cinq échoppes qui étaient le siège d’autant de métiers différents. Je

suis persuadé que tout routillage des cinq ateliers réunis ne valait pas cent francs.

La première échoppe me parut consacrée à la fabrication d’une sorte de poupées en

II- 21