La doctrine suprême de [’humanité, c’est d’agir envers les autres comme nous voudrions

gu’ils agissent envers nous-mêmes.

Toutes les conditions socialës ne sont pas également propres au développement des

bonnes dispositions naturelles.

Celui qui a le pouvoir ou la faculté de poursuivre son développement moral et qui y,

parvient, se distingue au milieu de la foule, et le Ciel lui donne le mandat de gouverner et

d’instruire les peuples.

Néanmoins, bien que lé souverain tienne son pouvoir du Ciel, la seule garantie qu’il

ait de conserver sa puissan.ee réside dans le maintien de l’affection de son peuple.

Enfin, les hommes souverainement parfaits ont la faculté non-seulement de gouverner

les peuples, mais de contribuer à l’entretien et au développement des êtres, et de s men-

tifier par leurs oeuvres avec le ciel et la terre *.

Voilà, autant que je puis en juger,^ce que la doctrine de Khoung-Tseu renferme de «

plus substantiel; ef certes elle laisse peu à désirer, si l’on ne veut envisâ^er l’homme que

comme un être de raisdn. Mais «si rorganisipe humain a pour foyer d’amour, la vié du

coeur", avec ses aspirations inlinies eù ses mystérieuses intuitions des chds'es éternelles,4e

* sage du Céleste Empire s’est trompé :v sa doctrine est insuffisante, elle n’a que l’apparence

de la vie* elle enserre l’homme^et les Ætâts*dans un cercle où 1’humanifÎ s’atrophie.

Les grandes pensées viennent doe coeur, et l’enthousiasme’ fait les, grands peuples. La

Chine, disciplinée par Confucius, est devenue le type des nations stationnaires. Le peuple

* japonais a échappé au sort de ses voisins ; mais son gouvernement, formé à l’école du

philosophe chinois, n’a pu s’assimiler la civilisation chrétienne et n ’â^sù qu’abdiquer-;

entre les mains dej&a vieille théocratie nationale.

OëSf un fait digne de remarque, que Khoung-Tseu n ’a jamais été que Tapôtrë des

classes aristocratiques de la société.

^§ a vraie grandeur morale consiste à s’être isolé, au sein du paganisme, dans le domaine

de la raison comme dans une forteresse, et à n’avoir jamais manifesté la moindre prétention

de s’ériger en fondateur d’une nouvelle religion. Il se défend même expressément

d’innover en quoi que ce soit. Toutes ses instructions se bornent à recommander l’étude

et l’exemple des vieilles moeurs. Le culte qu’on lui rend en Chine et à Yédo, dans le

temple de l’Univerèité, ne constitue point, à proprement parlerj un acte%d’adoration, mais

un pieüx hommage de commémoration.

Il est vrai que, malheureusement, cet hommage dégénère en un respect superstitieux

pour les paroles du maître, renforcé par les difficultés mêmes que présente l’aride étude

de ses oeuvres.

En Chine et dans tous les pays soumis à la prépondérance de la littérature classique

chinoise, l’attachement du lettré pour les textes de son auteur de prédilection est en

rapport intime avec la peine qu’il lui en a coûté pour les graver dans sa mémoire.

L’étude d’un livre chinois est un travail des plus ardus, même pour un Japonais,

1 Confucius et Mencius, traduits du chinois par M. G. Pauthier. Paris, Charpentier, 1865.

Ü W j l

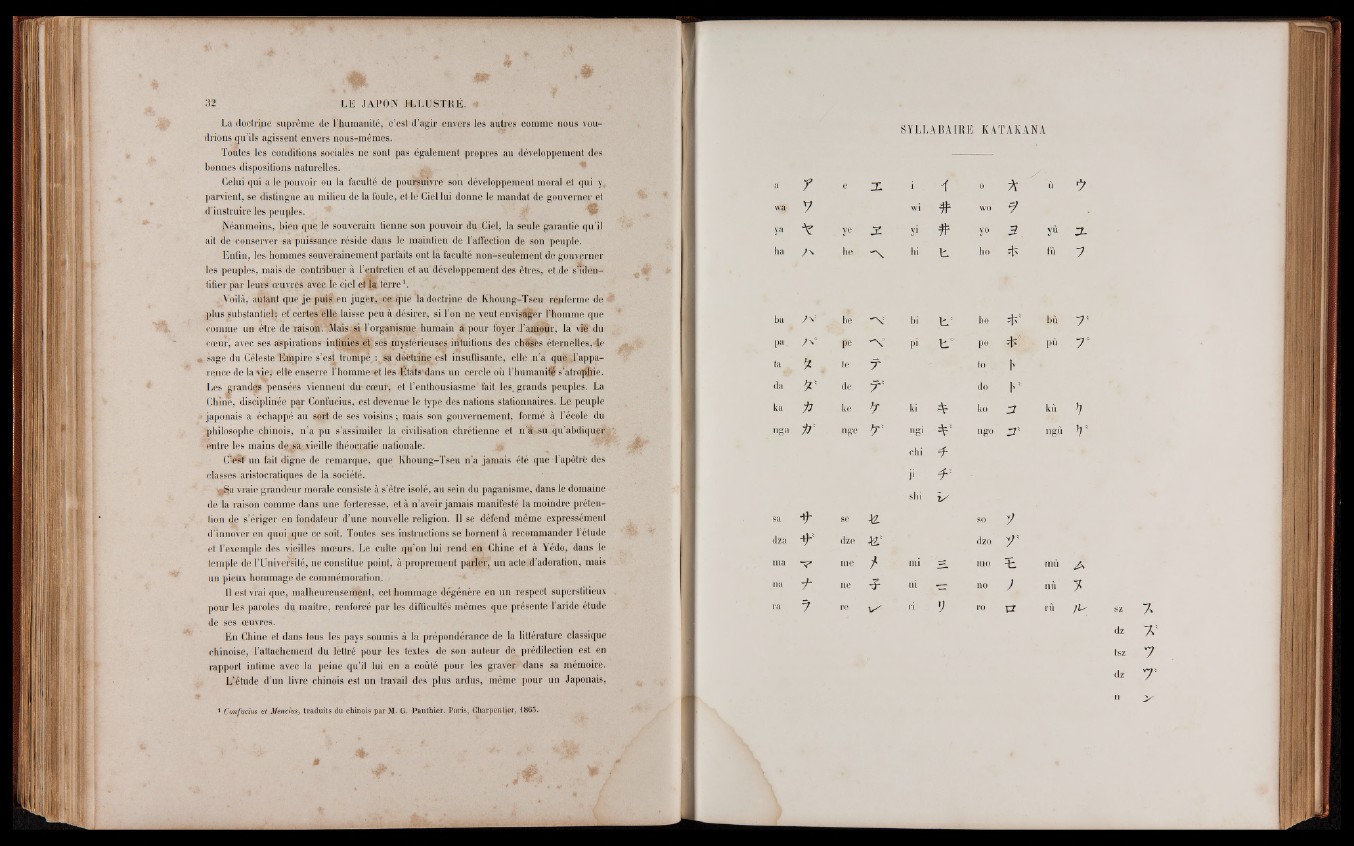

SYLIjABAIRE KATAKANA ] | i l I I

m 1

a y è X i ' i 0 % û 7

wa V wi wo 7

ya ye X yi yo 3 . yû 3 -

ha /S he hi h ho % fû 7

ba / v ' be bi bo bû - 7 1 | 1

pa n pe ^ \° pi b ° po =}>0 pu 7 1

ta . 1 1 1 * , te r to j h

" Il

da de T do

l ' S

ka 7 ke 7 ki * ko kû 'J

nga U" nge V ngi ¥ ngo 3 m . “ g1"1 r

chi f -

j ‘ Æ P U I I

shi

1

sa t - se \L so 7

II

dza -#■* dze W dzo r ¡3 I

ma me 7 mi X mo t mû A

na t ne ni — no ) nû 7 j g l il

ra 7 re ri ) ro XI rû sz 7 .

i lli ' I

dz 7." 71 | El

tsz 7 I j i l l

dz 7 »

Ifll H

n y

1 Ig 1 IMM

B