Les seigneurs féodaux profitent de la confusion générale pour tenter encore une fois

de s’affranchir de leur relation de vasselage envers la couronne ou ses lieutenants.

Lorsque, l’an 1582, le Siogoun Nobounanga fut surpris et massacré avec toute sa

famille dans son propre palais, l’empire sembla toucher à sa dissolution.

11 fut sauvé par un aventurier qui, simple fils d’un paysan, avait débuté au service du

Siogoun en qualité de palefrenier. Son caractère grave et taciturne, mûri pai1 les vicissitudes

d’une «jeunesse vagabonde, attira sur lui l’attention de son nouveau maître. Souvent

on le voyait près des stalles de ses chevaux, accroupi à la manière des gens de sa classe,

les bras étendus sur ses genoux, l’esprit plongé dans une profonde rêverie. Nobounanga

lui ouvrit la carrière des armes. L’ancien palefrenier, devenu le général Faxiba, se signala

par des actions d’éclat qui lui firent conférer le rang de daïmio. A la mort de son bienfaiteur,

il se chargea de le venger et commanda, sous le nom de Fidé-Yosi, les troupes envoyées

dans les provinces des grands vassaux qui s’étaient révoltés. .

Deux ans lui suffirent pour comprimer la rébellion. Son retour à Kioto fut un

véritable triomphe. Le Mikado le revêtit solennellement du premier titre du daïri, celui

de Quamboukou, et le proclama son lieutenant général.

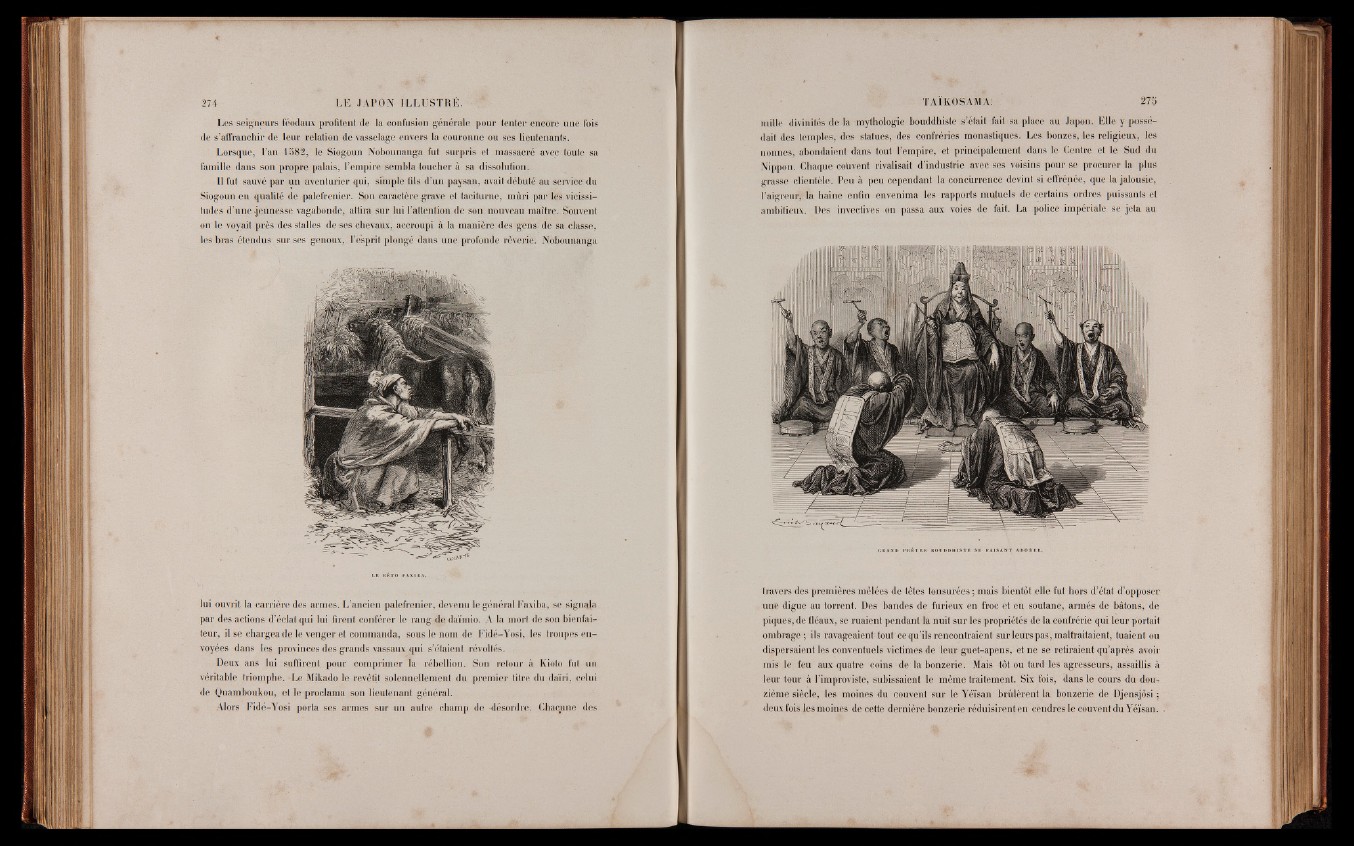

Alors Fidé-Yosi porta ses armes sur un autre champ de -désordre. Chaqune des

mille divinités de la mythologie bouddhiste s’était fait sa place au Japon. Elle y possédait

des temples, des statues, des confréries monastiques. Les bonzes, les religieux, les

nonnes, abondaient dans tout l’empire, et principalement dans le Centre et le Sud du

Nippon. Chaque coüvent rivalisait d’industrie avec ses voisins pour se procurer la plus

grasse clientèle. Peu à peu cependant la concurrence devint si effrénée, que la jalousie,

l’aigreur, la haine enfin envenima les rapports mutuels de certains ordres puissants et

ambitieux. Des invectives on passa aux voies de fait. La police impériale se jeta au

travers des premières mêlées de têtes tonsurées ; mais bientôt elle fut hors d’état d’opposer

une digue au torrent. Des bandes de furieux en froc et en soutane, armés de bâtons, de

piques, de fléaux, se ruaient pendant la nuit sur les propriétés de la confrérie qui leur portait

ombrage ; ils ravageaient tout ce qu’ils rencontraient sur leurs pas, maltraitaient, tuaient ou

dispersaient les conventuels victimes de leur guet-apens, et ne së retiraient qu’après avoir

mis le feu aux quatre coins de la bonzerie. Mais tôt ou tard les agresseurs, assaillis à

leur tour à l’improviste, subissaient le même traitement. Six fois, dans le cours du douzième

siècle, les moines du couvent sur le Yéïsan brûlèrent la bonzerie de Djensjôsi ;

deux fois les moines de cette dernière bonzerie réduisirent en cendres le couvent du Yéïsan.