Les caricatures japonaises portent généralement le cachet de la bonhomie. Ce sont)

pour la plupart, des charges de sujets de genre, tirés de la vie bourgeoise : un grave

médecin étudiant l’état de la langue de sa patiente, ou examinant, à grand renfort de

besicles, un oeil malade, dont il soulève avec inquiétude le coin de la paupière ; des

empiriques plongés dans les opérations du massage ou de l’application des moxas ; une

troupe d’aveugles masseurs en voyage, égarés au passage d’un bac, et se livrant au

milieu de l’eau, à des divergences d’opinions sur la direction à suivre pour atteindre

l’autre rive ; ailleurs, des types de frères mendiants ; des mésaventures de pêche, des

scènes de jalousie féminine ; des querelles de ménage allant jusqu’aux voies de fait. 11

y a aussi des séries très-complètes, telles que les petites misères de la vie du grand

monde ; le ménage des gens gras et le ménage des maigres ; les diverses grimaces

auxquelles peut se prêter la figure humaine, enfin les dessinateurs eux-mêmes ne se

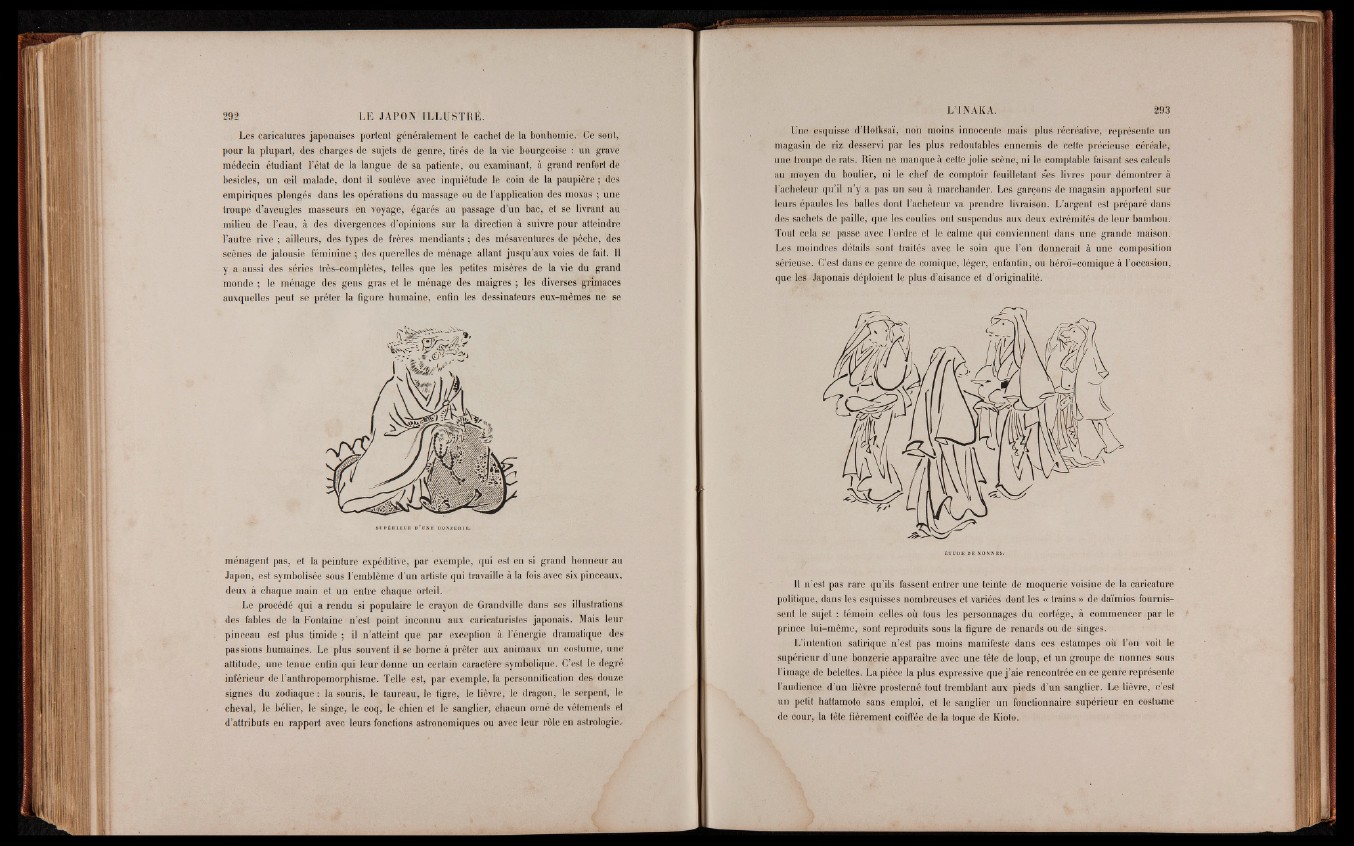

SUPÉRIEUR d’ une b o n z e r i e .

ménagent pas, et la peinture expéditive, par exemple, qui est en si grand honneur au

Japon, est symbolisée sous l’emblème d’un artiste qui travaille à la fois avec six pinceaux,

deux à chaque main et un entre chaque orteil.

Le procédé qui a rendu si populaire le crayon de Grandville dans ses illustrations

des fables de la Fontaine n’est point inconnu aux caricaturistes japonais. Mais leur

pinceau est plus timide ; il n’atteint que par exception à l’énergie dramatique des

passions humaines. Le plus souvent il se borne à prêter aux animaux un costume, une'

attitude, une tenue enfin qui leur donne un certain caractère symbolique. C’est le degré

inférieur de l’anthropomorphisme. Telle est, par exemple, la personnification des douze

signes du zodiaque : la souris, le taureau, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le

cheval, le bélier, le singe, le coq, le chien et le sanglier, chacun orné de vêtements et

d’attributs en rapport avec leurs fonctions astronomiques ou avec leur rôle en astrologie.

Une esquisse d’Bofksaï, non moins innocente mais plus récréative, représente un

magasin de riz desservi par les plus redoutables ennemis de cette précieuse céréale,

une troupe de rats. Rien ne manque à cette jolie scène, ni le comptable faisant ses calculs

au moyen du boulier, ni le chef de comptoir feuilletant ses livres pour démontrer à

l’acheteur qu’il n’y a pas un sou à marchander. Les garçons de magasin apportent sur

leurs épaules les balles dont l’acheteur va prendre livraison. L’argent est préparé dans

des sachets de paille, que les coulies ont suspendus aux deux extrémités de leur bambou.

Tout cela se passe avec l’ordre et le calme qui conviennent dans une grande maison.

Les moindres détails sont traités avec le soin que l’on donnerait à une composition

sérieuse. C’est dans ce genre de comique, léger, enfantin, ou héroï-comique à l’occasion,

que les Japonais déploient le plus d’aisance et d’originalité.

11 n’est pas rare qu’ils fassent entrer une teinte de moquerie voisine de la caricature

politique, dans les esquisses nombreuses, et variées dont les « trains » de daïmios fournissent

le sujet : témoin celles où tous les personnages du cortège, à commencer par le

prince lui-même, sont reproduits sous la figure de renards ou de singes.

L’intention satirique n’est pas moins manifeste dans ces estampes où l’on voit le

supérieur d’une bonzerie apparaître avec une tête de loup, et un groupe de nonnes sous

l’image de belettes. La pièce la plus expressive que j ’aie rencontrée en ce genre représente

l’audience d’un lièvre prosterné tout tremblant aux pieds d’un sanglier. Le lièvre, c’est

un petit hattamoto sans emploi, et le sanglier un fonctionnaire supérieur en costume

de cour, la tête fièrement coiffée de la toque de Kioto.