fera pas scrupule d’introduire une première concubine, et bientôt une seconde, puis une

troisième, et peut-être une quatrième, sous le toit conjugal.

On prétend que pour ménager la dignité de l’épouse légitime, le rang suprême qui lui

appartient comme mère de famille et maîtresse de maison, le mari daigne la consulter sur

le choix de chacune des perlés de beauté qu’il trouve bon d’ajouter au trésor de ses

félicités domestiques. On assure que la dame la plus fière de ses droits et de ses prérogatives

n ’éprouve aucune jalousie, et ne voit pas même avec trop de déplaisir une augmentation

du train de sa maison, qui lui permet de régner sur une suite d’autant plus nommère

breuse de bonnes femmes, ses très-humbles servantes, et de petits valets, esclaves des

caprices de ses propres enfants.

Ce tableau toutefois est bien loin de répondre à la réalité. Il y a sans doute une classe

de la société japonaise où les liens du mariage sont nécessairement très-relâchés : c’èst

la classe des daïmios, autrefois condamnés par l’inhumaine politique des Siogouns à laisser

leurs femmes et leurs enfants enotage àYédo, pendant que les soins de leur administration

seigneuriale les obligeaient à faire eux-mêmes un séjour prolongé dans leurs

châteaux ou forteresses de province. Mais les moeurs licencieuses de la noblesse ne

peuvent se propager impunément dans les rangs de la bourgeoisie. Lors même que la

de famille s’efforce de dévorer en silence son humiliation, c’en est fait pour les

deux époux de la paix et du bonheur domestiques. Le relâchement des liens de l’estime

et de la confiance mutuelles amène la rupture de la communauté des intérêts. Le désordre

pénètre dans les affaires de la maison. Le mari néglige l’exercice de sa profession

et cherche à s’étourdir sur son véritable état moral, par l’usage toujours plus immodéré

du saki. Enfin la gêne, les maladies, et souvent aussi quelque catastrophe violente, entraînent

la dissolution ou la ruine de ce même ménage qui s’était fondé sous les auspices

des plus fortunés symboles.

Les gens de la petite bourgeoisie et en général èeux qui composent la masse du peuple,

sont, par l’exiguïté de leurs moyens d’existence, à l’abri du fléau que je viens de

signaler. La plupart des ménages de boutiquiers, d’artisans, d’ouvriers et de cultivateurs

réclament le travail incessant du père et de la mère de famille, l’union constante de leurs

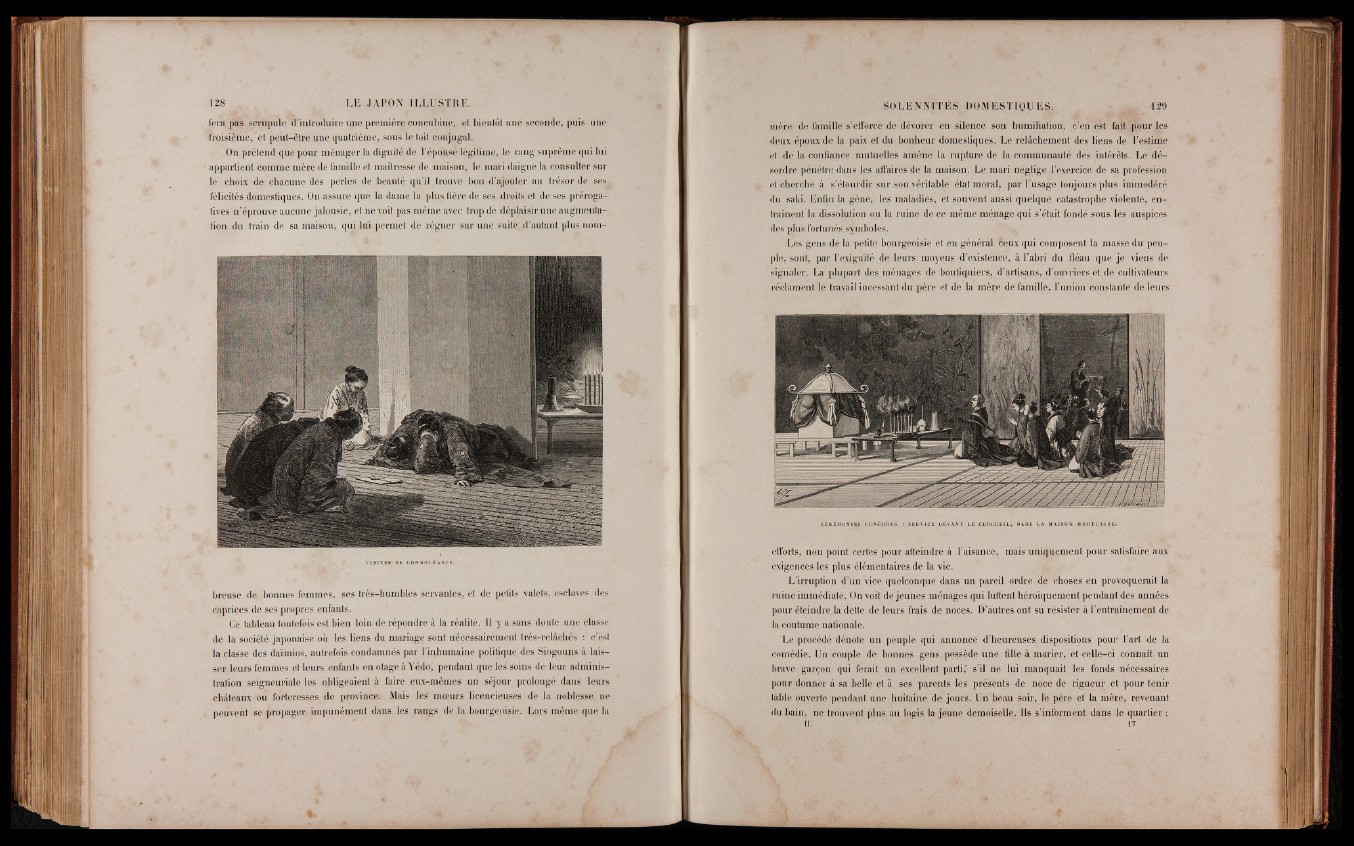

CÉRÉMONIES FUNÈBRES :• SERVICE DEVANT LE CERCUEIL, DANS LA MAISON MORTUAIRE.

efforts, non point certes pour atteindre à l’aisance, mais uniquement pour satisfaire aux

exigences les plus élémentaires de la vie.

L’irruption d’un vice quelconque dans un pareil ordre de choses en provoquerait la

ruine immédiate. On voit de jeunes ménages qui luttent héroïquement pendant des années

pour éteindre la dette de leurs frais de noces. D’autres ont su résister à l’entraînement de

la coutume nationale.

Le procédé dénote un peuple qui annonce d’heureuses, dispositions pour l’art de la

comédie. Un couple de bonnes gens possède une fille à marier, et celle-ci connaît un

brave garçon qui ferait un excellent parti,* s’il ne lui manquait les fonds nécessaires

pour donner à sa belle et, à ses parents les présents de noce de rigueur et pour tenir

table ouverte pendant une huitaine de jours. Un beau soir, le père et la mère, revenant

du bain, ne trouvent plus au logis la jeune demoiselle. Ils s’informent dans le quartier :