Les successeurs de Zinmou ne pouvaient rencontrer une retraite plus propice pour

jouir tranquillement du fruit des labeurs de leurs ancêtres, pour se diviniser complaisamment

sur le piédestal des anciennes traditions de leuï race, pour oublier enfin les réalités

de la vie humaine, au point de laisser échapper de leur main énervée l’un des plus beaux

sceptres du monde.

Le descendant des Kamis du Japon était naturellement désigné pour devenir le chef

de la religion nationale. Celle-ci n ’avait pas de clergé. Les Mikados créèrent une hiérarchie

de fonctionnaires revêtus du caractère sacerdotal et chargés de présider à tous les

détails de l’exercice du culte public : il y eut les ordonnateurs des fêtes sacrées et patriotiques,

les entrepreneurs des pompes funèbres, les gardiens des temples et de leurs trésors,

les conservateurs de leurs reliques et de leurs cimetières. Tous les hauts dignitaires

furent choisis parmi les membres et les collatéraux de la famille impériale.

On ne procéda pas autrement en ce qui concernait le service du palais et généralement

toutes les fonctions importantes du daïri. Les chefs de l’administration civile et militaire

devinrent toujours plus étrangers à là cour proprement dite, et celle-ci prit un cachet

exclusivement clérical.

La capitale même de l’empire finit par présenter cet étrange spectacle, que l’on n’y

rencontrait à peu près rien qui eût trait à la guerre, à la marine, au gouvernement de

1 Etat : tout cela ayant été abandonné aux soins des fonctionnaires préposés à ces divers

services et disséminés dans telle ou telle place de province. En échange, toutes les sectes

qui reconnaissaient la suprématie du Mikado tinrent à honneur de fixer dans sa résidence

le siège de leurs propres dignitaires, et d’y élev.er, à l’envi les unes des autres, des monuments

de leur spécialité religieuse. Ainsi, quand le bouddhisme, importé par des moines

venus de la Chine, se fut assuré la protection du Mikado*en lui rendant hommage, à titre

de chef spirituel de l’empire, il ne tarda pas à surpasser tout ce qui s’était fait dans la capitale

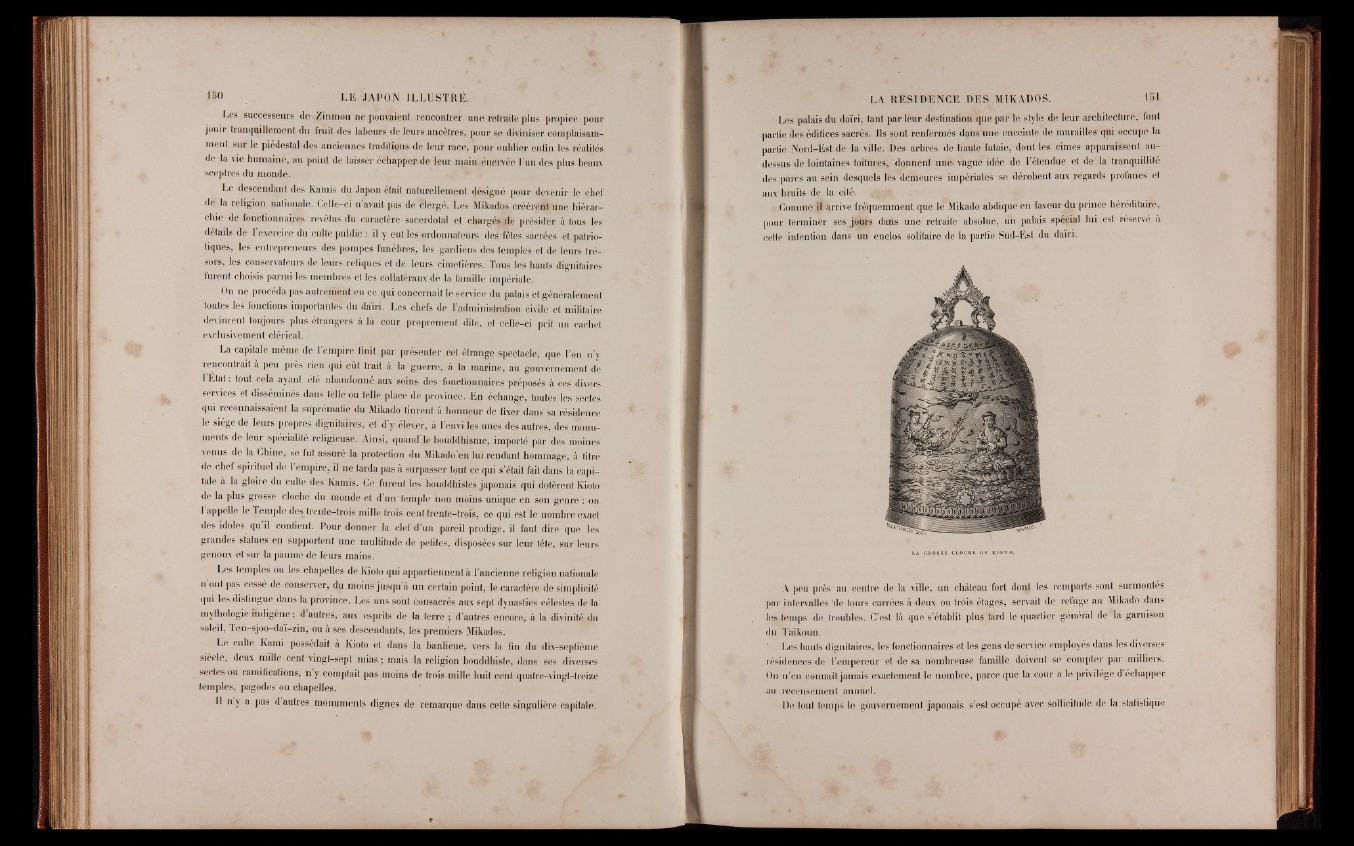

à la gloire du culte des Kamis. Ce furent les bouddhistes japonais qui dotèrent Kioto

de la plus grosse cloche du monde et d’un temple non moins unique en son genre : on

1 appelle le Temple des^trente-trois mille trois cent trente-trois, ce qui est le nombre exact

des idoles qu il contient. Pour donner la clef d’un pareil prodige, il faut dire que les

grandes statues en supportent une multitude de petites, disposées sur leur tête, sur leurs

genoux et sur la paume de leurs mains.

Les temples ou les chapelles de Kioto qui appartiennent à l’ancienne religion nationale

n ont pas cessé de conserver, du moins jusqu’à un certain point, le caractère de simplicité

qui les distingue dans la province. Les uns sont consacrés aux sept dynasties célestes de la

mythologie indigène ; d autres, aux esprits de la terre ; d’autres encore, à la divinité du

soleil, Ten-sjoo-daï-zin, ou à ses descendants, les premiers Mikados.

Le culte Kami possédait à Kioto et dans la banlieue, vers la fin du dix-septième

siècle, deux mille cent vingt-sept mias ; mais la religion bouddhiste, dans ses diverses

sectes ou ramifications, n y comptait pas moins de trois mille huit cent quatre-vingt-treize

temples, pagodes ou chapelles.

Il n y a pas d autres monuments dignes de remarque dans cette singulière capitale.

Les palais du daïri, tant par leur destination que par le style de leur architecture, font

partie cles édifices sacrés. Ils sont renfermés dans une enceinte de murailles qui occupe la

partie Nord-Est de la ville. Des arbres de haute futaie, dont les cimes apparaissent au-

dessus de lointaines toitures, donnent un& vague idée de l’étendue et de la tranquillité

des parcs au sein desquels lès demeures impériales se dérobent aux regards profanes ef

aux bruits de la cité.

Comme il arrive fréquemment que le Mikado abdique en faveur du prince héréditaire,

pour terminer ses jours dans une retraite absolue, un palais spécial lui,est réservé à

cette intention dans un enclos solitaire de la partie Sud-Est du dain.

A peu près au centre de la ville, un château fort don,t les remparts sont surmontés

par intervalles *de tours carrées à deux ou trois étages, servait de refuge au Mikado dans

les temps de troubles. C’est là que s’établit plus tard le quartier général de la garnison

du Taïkoun.

Les hauts dignitaires, les fonctionnaires et les gens de service employés dans les diverses-

résidences de l’empereur et de sa nombreuse famille doivent se compter par milliers.

On n’en connaît jamais exactement le nombre, parce que la cour a le privilège d’échapper

au recensement annuel.

De tout temps le gouvernement japonais s’est occupé avec sollicitude de la statistique