cinq centimes; mais ils reçurent pour leur peiné toute une poignée de petits poissons et

des crabes à discrétion. Je savais que ces officiers, étant très-mal payés, prélèvent tout ce

qufils peuvent sur les barques, sur les marchés èt dans les boutiques. Il ne se fait pas

une vente pour un.étranger, que le marchand n ’arrange son prix de manière qu’il y ait

quelque chose pour le yakounine. Il en est de même dans les payements faits aux coulies

pour transport de personnes ou de bagages : on peut être sûr que ce qu’ils reçoivent n’entre

pas intégralement dans leur bourse^ L’aumône que l’on donne aux mendiants n’échappe

pas davantage à cette dîme arbitraire.

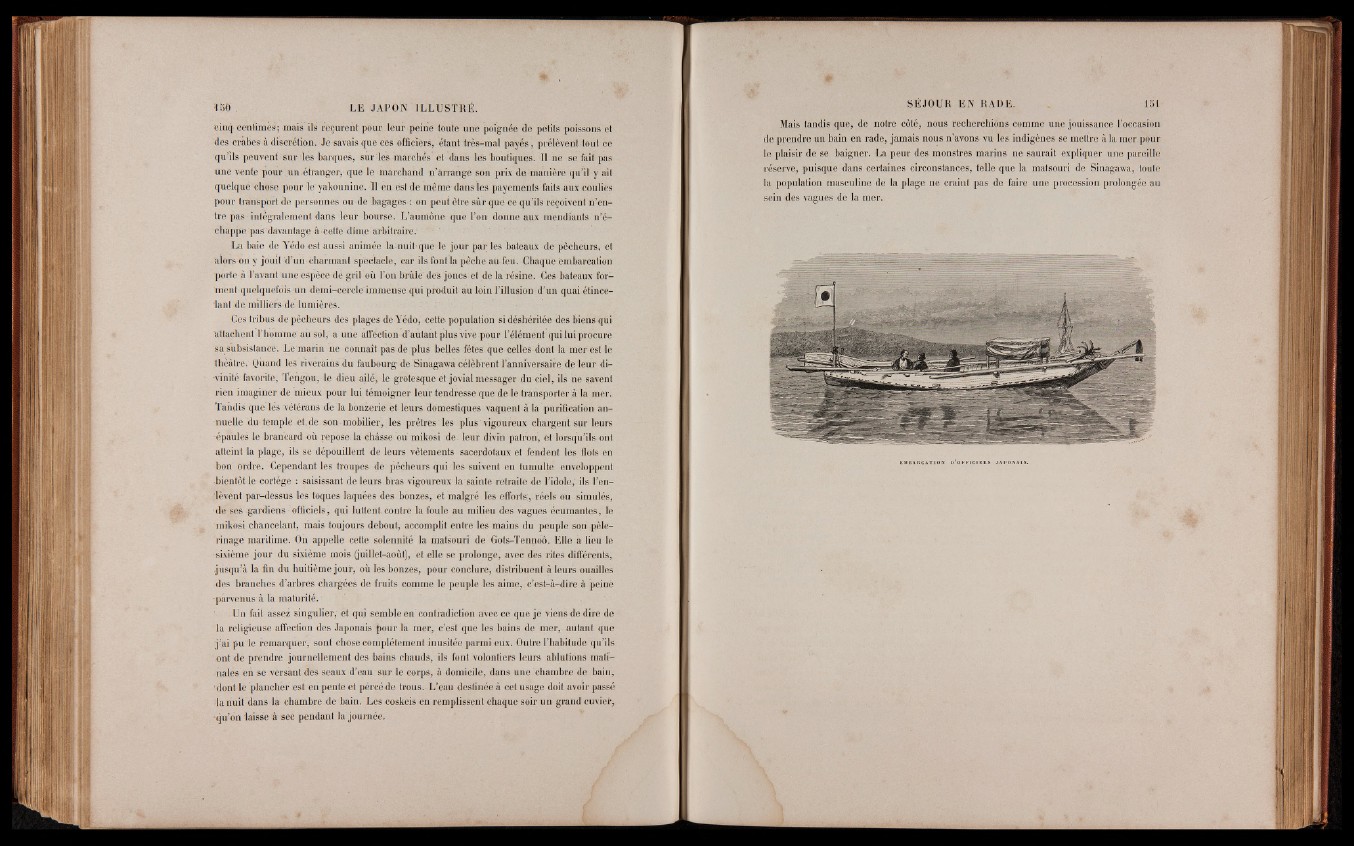

La baie de Yédo est aussi animée la nuit que le jour par les bateaux de pêcheurs, et

alors on y jouit d’un charmant spectacle, car ils font la pêche au feu. Chaque embarcation

porte à l’avant une espèce de gril où l’on brûle des joncs et de la résine. Ces bateaux forment

quelquefois un dëmi-cerclc immense qui produit au loin l’illusion d’un quai étincelant

de milliers de lumières.

Ces tribus de pêcheurs des plages de Yédo, cette-population si déshéritée des biens qui

attachent l’homme au sol, a une affection d’autant plus vive pour l’élément qui lui procure

sa subsistance. Le marin ne connaît pas de plus belles fêtes que celles dont la mer est le

théâtre; Quand les riverains du faubourg de Sinagawa célèbrent l’anniversaire de leur divinité

favorite, Tengou, le dieu ailé, le grotesque et jovial messager du ciel, ils rie savent

rien imaginer de mieux pour lui témoigner leur tendresse que de le transporter à la mer.

Tandis que lés vétérans de la bonzerie et leurs domestiques vaquent à la purification annuelle

du temple et.de son mobilier, les prêtres les plus vigoureux chargent sur leurs

-épaules le brancard où repose la châsse ou mikosi de leur divin patron, et lorsqu’ils ont

atteint la plage, ils se dépouillent de leurs vêtements sacerdotaux et fendent les flots en

bon Ordre. Cependant les troupes de pêcheurs qui les suivent en tumulte enveloppent

bientôt le cortège : saisissant de leurs , bras vigoureux la sainte retraite de l’idole, ils l’enlèvent

par-dessus les toques laquées des bonzes, et malgré les efforts v réels ou simulés,

de ses gardiens officiels, qui luttent.contre la foule au milieu des vagues écumantes, le

mikosi chancelant, mais toujours debout, accomplit entre les mains du peuple son pèlerinage

maritime. On appelle cette solennité la matsouri de Gots-Tennôô. Elle a lieu le

■sixième jour du sixième mois (juillet-août), et elle se prolonge, avec des rites différents,

jusqu’à la fin du huitième jour, où les bonzes, pour conclure, distribuent à leurs ouailles

des branches d’arbres chargées de fruits comme le peuple les aime, c’est-à-dire à peine

-parvenus à la maturité.

Un fait assez singulier, et qui semble en contradiction avec ce que jé viens de dire de

la religieuse affection des Japonais pour la mer, c’est què les bains de mer, autant que

j ’ai pu le remarquer, sont chose complètement inusitée parmi eux. Outre l’habitude qu’ils

ont de prendre journellement des bains chauds, ils font volontiers leurs ablutions matinales

en se versant des seaux d’eau sur le corps, à domicile, dans une chambre de bain,

dont le plancher est en pente et pércé de trous. L’eau destinée à cet usage doit avoir passé

lanuit dans la chambre de bain. Les coskeis en remplissent chaque soir un grand cuvier,

qu’on laisse à sec pendant la journée.

Mais tandis que, de notre côté, nous recherchions comme une jouissance l’occasion

de prendre un bain en rade, jamais nous n ’avons vu les indigènes se mettre à la mer pour

le plaisir de se baigner. La peur des monstres marins ne saurait expliquer une pareille

réserve, puisque dans certaines circonstances, telle que la matsouri de Sinagawa, toute

la population masculine de la plage ne craint pas de faire une procession prolongée au

sein des vagues de la mer.