Ihéàtre chinois, elle l’emporte sur celui-ci en valeur poétique, parce qu’elle a un caractère

plus naïf, plus passionné, plus franchement humain, En Chine, le public assiste à

la pièce et juge les acteurs. Au Japon, le public prend part à la pièce de concert avec les

acteurs, il échange avec eux ses sentiments et se donne lui-même en spectacle. A cet

égard, la Sibaïa rappelle les petits théâtres diurnes de 4’Italie, mais avec toute-la

différence qu’il peut y avoir, quant à la puissance des impressions, entre une amusante

et facile récréation, et le tableau d’une grande scène populaire, tumultueuse,

confuse, souvent inintelligible, et où la gaieté même apparaît sous un jour étrange et

fantastique.

Bien que la Sibaïa se soit implantée dans toutes les villes du Japon, c’est à Yédo, et

spécialement dans la Cité et dans les arrondissements du Nord, que sont les principaux

foyers de la vie qui anime cette institution : d’abord, le groupe de théâtres Ou Sibaïa-

Matsi de Nippon-Kita, aux environs du Riogokou-bassi, comprenant les quatre grands

théâtres nommés::. Hounoumégahora, Sakaïdjo, Foukijoutio et Sarou-Wakawatsi ; puis

dans la partie Nord-Est d’Asaksa-Imato, un autre groupe non moins considérable, une

Sibaïa-Matsi occupant trois rues longitudinales et quatre transversales, et contenant les

théâtres de Nakamourasa, de Nizimmoura et de Kawasasaki.

Les auteurs dramatiques de Yédo écrivent principalement pour ces théâtres. C’est

de là que les pièces nouvelles se_répandent dans tout l’Empire. Les troupes de comédiens

de la capitale prennent leurs vacances et voyagent en province, comme les troupes

de lutteurs. Elles se composent d’hommes, exclusivement. Il n’v a que les danseuses de

profession qui montent sur les planches, et seulement pour le ballet du grand opéra. Les

comédiens forment d’ailleurs une caste à part, que les gens comme il faut couvrent de

leur mépris. L’homme de l’extrême Orient, non moips que l’homme de l’Occident, veut

bien qu’on le mette en scène, mais il exclut de sa société celui qui le joue.

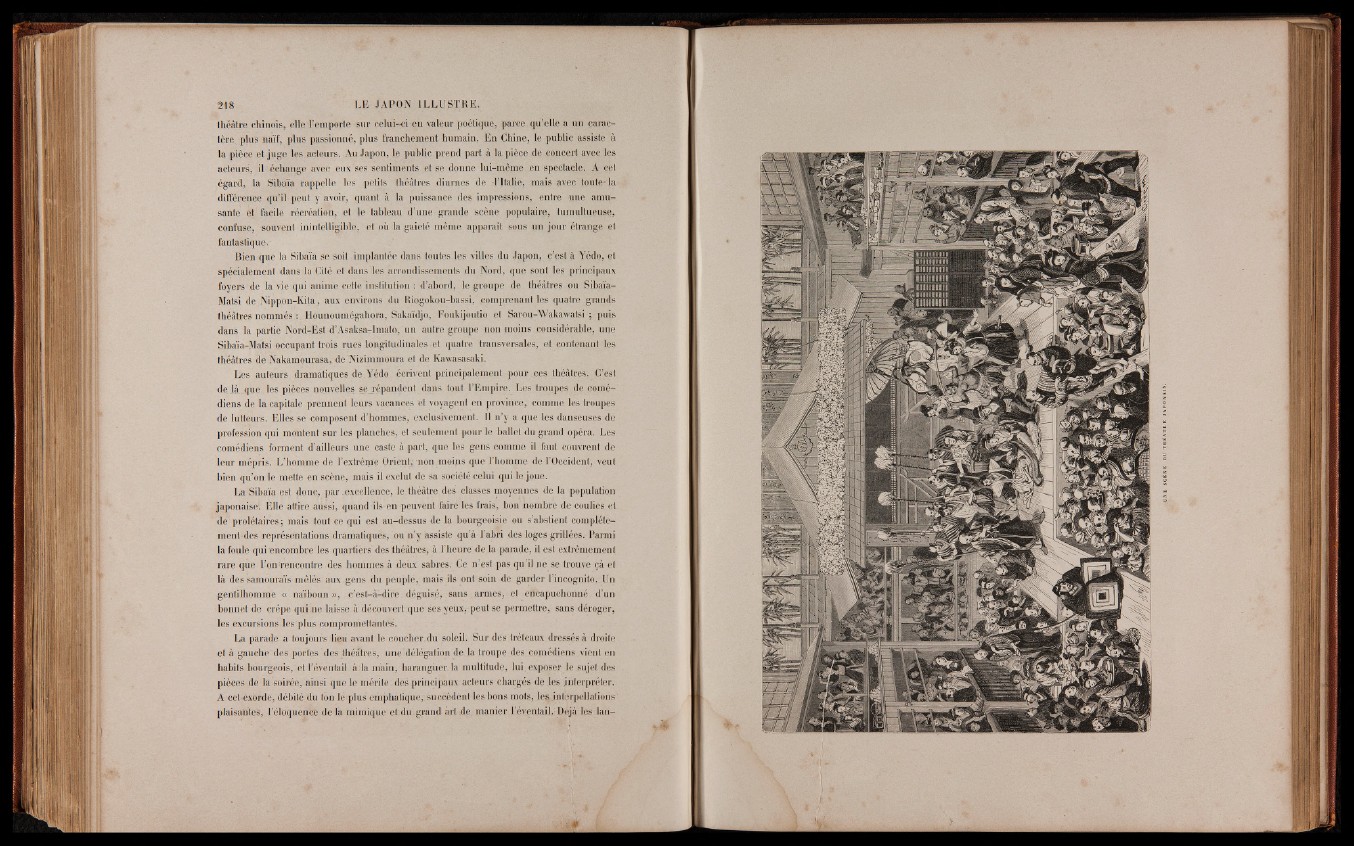

La Sibaïa est donc, par .excellence, le théâtre de^ classes moyennes de la population

japonaise1. Elle attire aussi, quand ils en peuvent faire les frais, bon nombre de coulies et

de prolétaires ; mais tout ce qui est au-dessus de la bourgeoisie ou s’abstient complètement

des représentations dramatiques, ou n’y assiste qu’à l’abri des loges grillées. Parmi

la foule qui encombre les quartiers des théâtres, à l’heure de.la parade, il est extrêmement

rare que l’o n ‘rencontre des hommes à deux sabres. Ce. n?est pas qu’il ne se trouve çà et

là des samouraïs mêlés aux gens du peuple, mais ils ont soin de garder l’incognito. Un

gentilhomme « naïboun », c’est-à-dire déguisé,. sans . armes, et encapuchonné d’un

bonnet de crêpe qui ne laisse à découvert que ses yeux, peut se permettre, sans déroger,

les excursions les plus compromettantes.

La parade a toujours.lieu avant le coucher, du soleil. Sur des tréteaux dressés à droite

et à gauche des portes des théâtres, une délégation de la troupe des comédiens vient en

habits bourgeois, et l’éventail à la main, haranguer, la multitude, lui exposer le .sujet des

pièces de la soirée, ainsi que le mérite dés principaux acteurs chargés dè les interpréter.

A cet-èxorde, débité du ton le plus emphatique,, succèdënt les bons mots, le§ interpellations

plaisantes, l’éloquencë de là mimique et du grand art,de manier l’éventail. Dtljà les lan