et les parois de la pièce la plus reculée une retraite, une cachette, que de Ses propres

mains il transforme en sanctuaire.

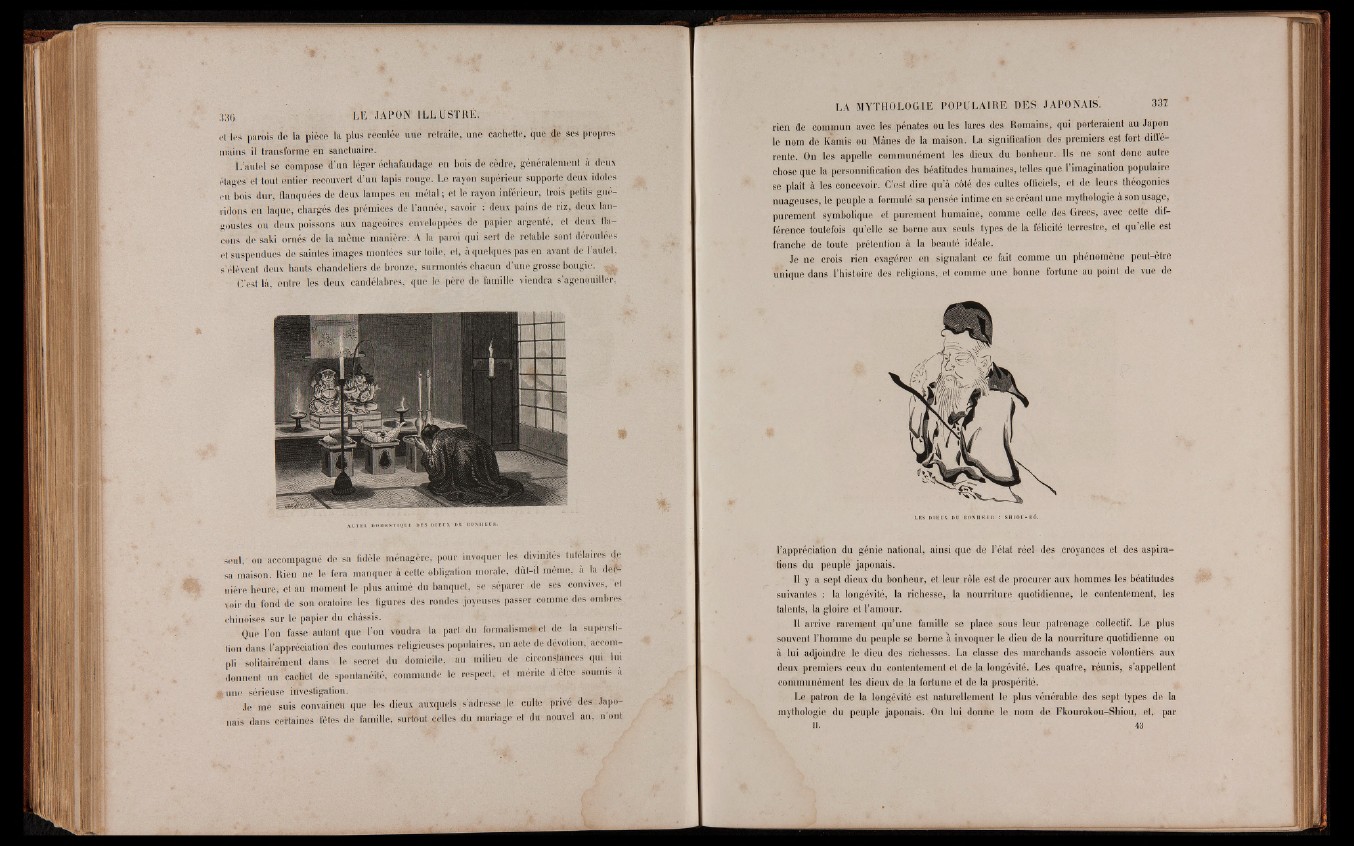

L’autel se compose d’un léger échafaudage en bois de cèdre, généralement à deux

étapes et tout entier recouvert d’un tapis rouge. Le rayon supérieur supporte deux idoles

en bois dur, flanquées de deux lampes en métal; et le rayon inférieur, trois petits guéridons

en laque, chargés des prémices de l’année, savoir deux pains de riz, deux langoustes

ou deux poissons aux nageoires enveloppées de papier argenté, et deux flacons

de saki ornés de la même manière; A la paroi qui sert de retable sont déroulées

et suspendues de saintes images montées sur toile, et, à quelques pas en avant de l aufel,

s’élèvent deux hauts chandeliers de bronze, surmontés chacun d’une grosse bougie. ^

L’est là, entre les deux candélabres, que le père de famille viendra s’agenouiller.

seul,' ou accompagné de sa fidèle ménagère, pour invoquer les divinités tutélairés d.e

sa maison. Rien ne le fera manquer à cette obligation morale, dût-il même, à la def-

nière heure, et au moment le plus animé du banquet, se séparer de ses convives, et

voir du fond de son- oratoire les figures des rondes joyeuses passer comme des ombres

chinoises sur le papier du châssis, ’-¿g"-, ■ •/-'-x- ■ :

Que l’on fasse autant que l’on voudra la part du formalismaKet.de la superstition

dans fappréciation des coutumes religieuses populaires, un acte de dévotion, accompli

solitairement dans le secret du domicile, au milieu de eirconsiances qui lui

donnent un cachet de spontanéité, commande le respect,- et mérite d être soumis à

iune sérieuse investigation.

Je me suis convaincu que tes dieux auxquels s’adresse .le culte privé des Japonais

dans certaines fêtes de famille, surtout celles du mariage et du nouvel an, n ont

rien dé commun avec les pénates ou les lares des Romains, qui porteraient au Japon

le nom de Kamis ou Mânes de la maison. La signification dés premiers eçt fort différente.

On les appelle communément les dieux du bonheur. Ils ne sont donc autre

chose que la personnification des béatitudes humaines, telles que l’imagination populaire

se plaît à les concevoir. C’est dire qu’à côté des cultes officiels, et de leurs théogonies

nuageuses, le peuple a formulé sa pensée intime en se créant une mythologie à son usage,

purement symbolique et purement humaine, comme celle des. Grecs, avec cette différence

toutefois qu’elle se borne aux seuls types de la félicité terrestre, et qu’elle est

franche de toute prétention à la beauté idéale.

Je ne crois rien . exagérer en signalant.ee fait .comme Un phénomène peut-etre

unique dans l’histoire des religions, et comme une bonne fortune au point de vue de

l’appréciation du génie national, ainsi que de l’état réel des .croyances et des aspirations

du peuple japonais.

Il y a sept dieux du bonheur, et leur rôle est de procurer aux hommes les béatitudes

suivantes : la longévité, la richesse,, la nourriture quotidienne, le contentement, les

talents, la gloire et l’amour.

Il arrive rarement qu’une famille se place sous leur patronage collectif. Le plus

souvent l’homme du peuple se borne à invoquer le dieu de la nourriture quotidienne ou

à lui adjoindre le dieu des richesses. La classe des marchands associe volontiers aux

deux premiers ceux du contentement et de la longévité. Les quatre, réunis, s’appellent

communément les dieux de la fortune et de la prospérité.

Le patron de la longévité est naturellement le plus vénérable des sept types de la

mythologie du peuple japonais. On lui donne le nom de Fkourokou-Shiou, et, par

Df | 43