Des scènes analogues sé répétèrent sur divers points du Nippon. Pour protéger

leurs couvents contre un coup de main, de riches prieurs les convertirent en forteresses.

Leur audace s’accrut de l’impéritie du gouvernement. Des confréries ennemies se rencontrèrent

en armes aux abords des temples qu’elles possédaient dans la capitale. Une

partie du daïri fut saccagée, en 1233, a la suite de l’une de ces échauffourées. Un

incendie allumé dans un temple de Kioto, en 1536, se communiqua aux quartiers

avoisînants et occasionna un immense désastre. Les efforts du Siogoun Nobounanga

pour remettre à l’ordre une confrérie insurgée échouèrent contre les retranchements

derrière lesquels elle lui opposa résistance.

Fidé-Yosi résolut d’en finir une fois pour toutes avec les moines et leurs querelles.

Il surprit et occupa militairement les bonzeries les plus remuantes, en rasa les

défenses, fit déporter dans des îles lointaines les conventuels qui s’étaient rendus coupables

d’atteintes à la paix publique, et soumit tout le clergé japonais, indistinctement,

à la'surveillance d’une police active, sévère, inexorable.

Il statua que désormais les bonzes seraient de simples usufruitiers des terres qu’ils

possédaient, tandis que le gouvernement en aurait la nue propriété et s’en réserverait

la libre et entière disposition.

Enfin il ordonna aux dignitaires du clergé, tant régulier que séculier, de se renler-

mer strictement, eux et leurs subordonnés, dans le cercle de leurs attributions religieuses.

C’est une loi dont les prêtres japonais ne se sont plus départis.

A l’intérieur de leurs bonzeries, ils officient à l’autel, sous les yeux du peuple,

dans lë sanctuaire qu’un jubé sépare de la foule. Ils ne s’adressent à celle-ci que

par la voie de la prédication, et aux seuls jours de fête spécialement consacrés à cet

exercice.

11 ne leur est permis de faire des processions qu’à certaines époques de l’année, et

avec le concours des officiers du gouvernement préposés aux pompes publiques.

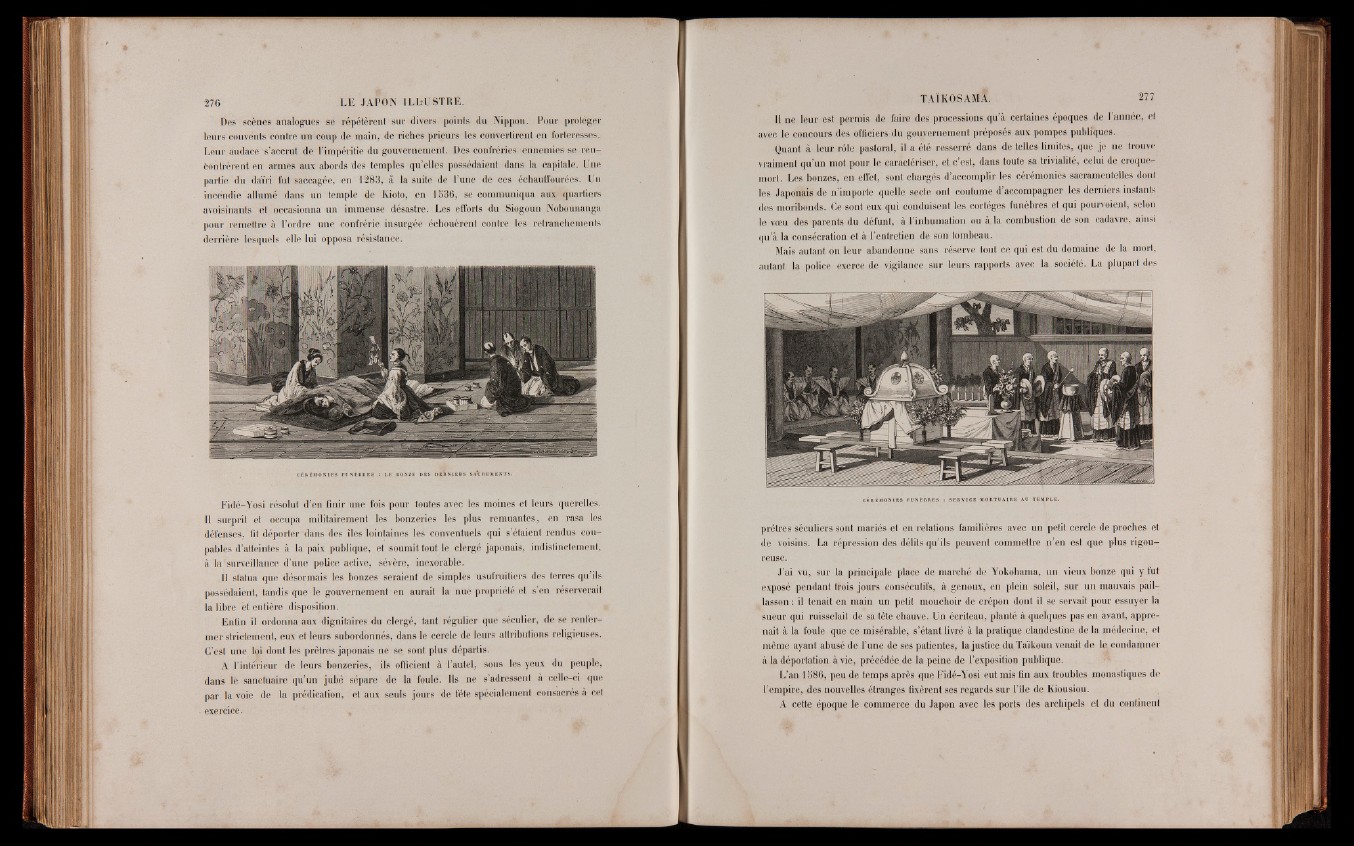

Quant à leur rôle pastoral, il a été resserré dans de telles limites, que je ne trouve

vraiment qu’un mot pour le caractériser, et c’est, dans toute sa trivialité, celui de croque-

mort. Les bonzes, en effet, sont chargés d’accomplir les cérémonies sacramentelles dont

les Japonais de n’importe quelle secte ont coutume d’accompagner les derniers instants

des moribonds. Ce sont eux qui conduisent les cortèges funèbres et qui pourvoient, selon

le voeu des parents du défunt, à l’inhumation ou à la combustion de son cadavre, ainsi

qu’à la consécration et à l’entretien de son tombeau.

Mais autant on leur abandonne sans réserve tout ce qui est du domaine de la mort,

autant la police exerce de vigilance sur leurs rapports avec la société. La plupart des

CÉRÉMONIES FUNÈBRES : SERVICE MORTUAIRE AU TEMPLE.

prêtres séculiers sont mariés et en relations familières avec un petit cercle de proches et

de voisins. La répression des délits qu’ils peuvent commettre n’en est que plus rigoureuse.

J’ai vu, sur la principale place de marché de Yokohama, un vieux bonze qui y fut

exposé pendant trois jours consécutifs, à, genoux, en plein soleil, sur. un mauvais paillasson

: il tenait en main un petit mouchoir de crépon dont il se servait pour essuyer la

sueur qui ruisselait de sa tête chauve. Un écriteau, planté à quelques pas en avant, apprenait

à la foule que ce misérable, s’étant livré à la pratique clandestine de la médecine, et

même ayant abusé de l’une de ses patientes, la justice du Taïkoun venait de le condamner

à la déportation à vie, précédée de la peine de l’exposition publique.

L’an 1586, peu de temps après que Fidé-Yosi eut mis fin aux troubles monastiques de

l’empire, des nouvelles étranges fixèrent ses regards sur l’île de Kiousiou.

A cette époque le commerce du Japon avec les ports des archipels et du continent