d'un contact prolongé avec l’Europe. En tout cas, le peuple ne la réclame nullement.

Ce qu’il lui faut, c’est d’avoir beaucoup de médecins à sa disposition, c’est d’être traité et

médicamenté plutôt selon trois méthodes conjointement que d’après la meilleure, supposé

qu’elle existe, et, pour tout dire enfin, c’est de rencontrer, chez les hommes de l’art,

des serviteurs complaisants, attentifs à ne pas contrarier les idées de leurs malades et

scrupuleux à justifier la confiance dont leur profession est honorée. Cette dernière

partie de leur rôle les oblige à une certaine tenue qui impose au public et les distingue

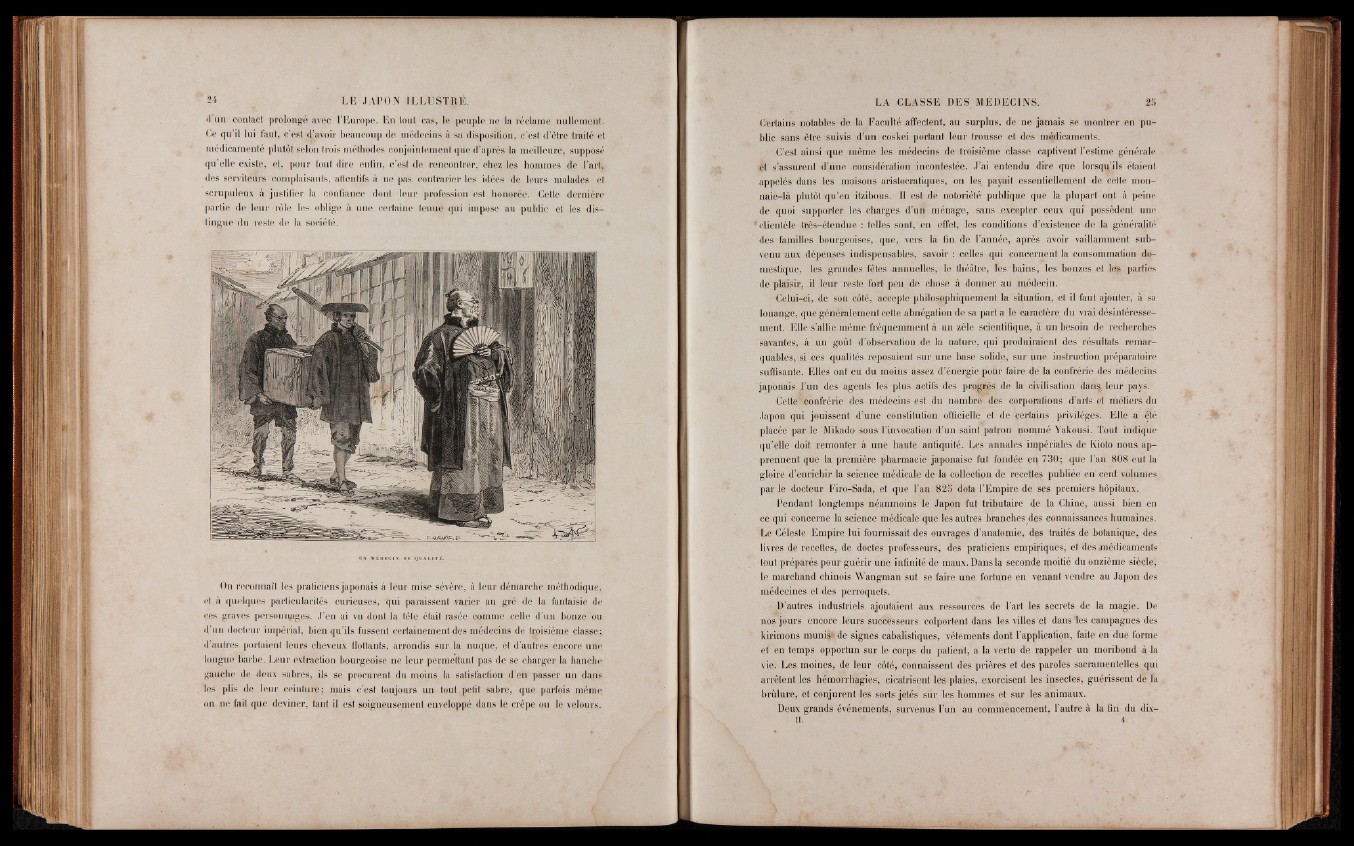

UN MÉDECIN DE QUALITÉ.

du reste de la société.

On reconnaît les praticiens japonais à leur mise sévère, à leur démarche méthodique,

et à quelques particularités curieuses, qui paraissent varier au gré de la fantaisie de

ces graves personnages-. J ’en ai vu dont la tête était rasée comme celle d’un bonze ou

d’un docteur impérial, bien qu’ils fussent certainement des médecins de troisième classe;,

d’autres portaient leurs cheveux flottants, arrondis sur la nuque, et d’autres encore une

longue barbe. Leur extraction bourgeoise ne leur permettant pas de se charger la hanche

gauche de deux sabres, ils se procurent du moins la satisfaction d’en passer un dans

les plis de leur ceinture; mais c’est toujours un tout petit sabre, que parfois même,

on ne fait que deviner, tant il est soigneusement enveloppé dans le crêpe ou le velours.

Certains notables de la Faculté affectent, au surplus, de ne jamais se montrer en public

sans être suivis d’un coskei portant leur trousse et des médicaments.

C’est ainsi que même les médecins de troisième classe captivent l’estime générale

et s’assurent d’une considération incontestée. J ’ai entendu dire que lorsqu’ils étaient

appelés dans les maisons aristocratiques, on les payait essentiellement de cette mon-

naie-là plutôt qu’en itzibous. Il est de notoriété publique que la plupart ont à peine

de quoi supporter les charges d’un ménage, sans excepter ceux qui possèdent une

clientèle très-étendue : telles sont, en effet, les conditions d’existence de la généralité

des familles bourgeoises, que, vers la fin de l’année, après avoir vaillamment subvenu

aux dépenses indispensables, savoir : celles qui concernent la consommation domestique,

les grandes fêtes annuelles, le théâtre, les bains, les bonzes et les parties

de plaisir, il leur reste fort peu de chose à donner au médecin.

Celui-ci, de son côté, accepte philosophiquement la situation, et il faut ajouter, à sa

louange, que généralement cette abnégation de sa part a le caractère du vrai désintéressement.

Elle s’allie même fréquemment à un zèle scientifique, à un besoin de recherches

savantes, à un goût d’observation de la nature, qui produiraient des résultats remarquables,

si ces qualités reposaient sur une base solide, sur une instruction préparatoire

suffisante. Elles ont eu du moins assez d’énergie pour faire de la confrérie des médecins

japonais J ’un des agents les plus actifs des progrès de la civilisation dan% leur pays.

Cette^confrérie des médecins est du nombre des corporations d’arts et métiers du

Japon qui jouissent d’une constitution officielle et de certains privilèges. Elle a été

placée par le Mikado sous l’invocation d’un saint patron nommé Yakousi. Tout indique

qu’elle doit remonter à une haute antiquité. Les annales impériales de Kioto nous apprennent

que la première pharmacie japonaise fut fondée en 730; que l’an 808 eut la

gloire d’enrichir la science médicale de la collection de recettes publiée en cent volumes

par le docteur Firo-Sada, et que l’an 825 dota l’Empire de ses premiers hôpitaux.

Pendant longtemps néanmoins le Japon fut tributaire de la Chine, aussi bien en

ce qui concerne la science médicale que les autres branches des connaissances humaines.

Le Céleste Empire lui fournissait des ouvrages d’anatomie, des traités de botanique, des

livres de recettes, de doctes professeurs, des praticiens empiriques, et des «médicaments

tout préparés pour guérir une infinité de maux. Dans la seconde moitié du onzième siècle,

le marchand chinois Wangman sut se faire une fortune en venant vendre au Japon des

médecines et des perroquets.

D’autres industriels ajoutaient aux ressources de l’art les secrets de la magie. De

nos jours encore leurs succèsseurs colportent dans les villes et dans le s campagnes des

kirimons munis** de signes cabalistiques, vêtements dont l’application, faite en due forme

et en temps opportun sur le corps du patient, a la vertu de rappeler un moribond à la

vie. Les moines, de leur côté, connaissent des prières et des paroles sacramentelles qui

arrêtent les hémorrhagies, cicatrisent les plaies, exorcisent les insectes, guérissent de la

brûlure, et conjurent les sorts jetés sur les hommes et sur les animaux.

Deux grands événements, survenus l’un au commencement, l’autre à la fin du dix