comme l’oeuvre la plus accomplie du génie japonais, au double point de vue de l’art et

du sentiment religieux.

Le temple d’Hatchiman nous a déjà offert un exemple remarquable du parti que l’art

indigène sait tirer de la nature pour produire, à peu de frais, cette impression de majesté

religieuse qui a exigé, dans nos climats du Nord., les efforts prodigieux de l’architecture

gothique.

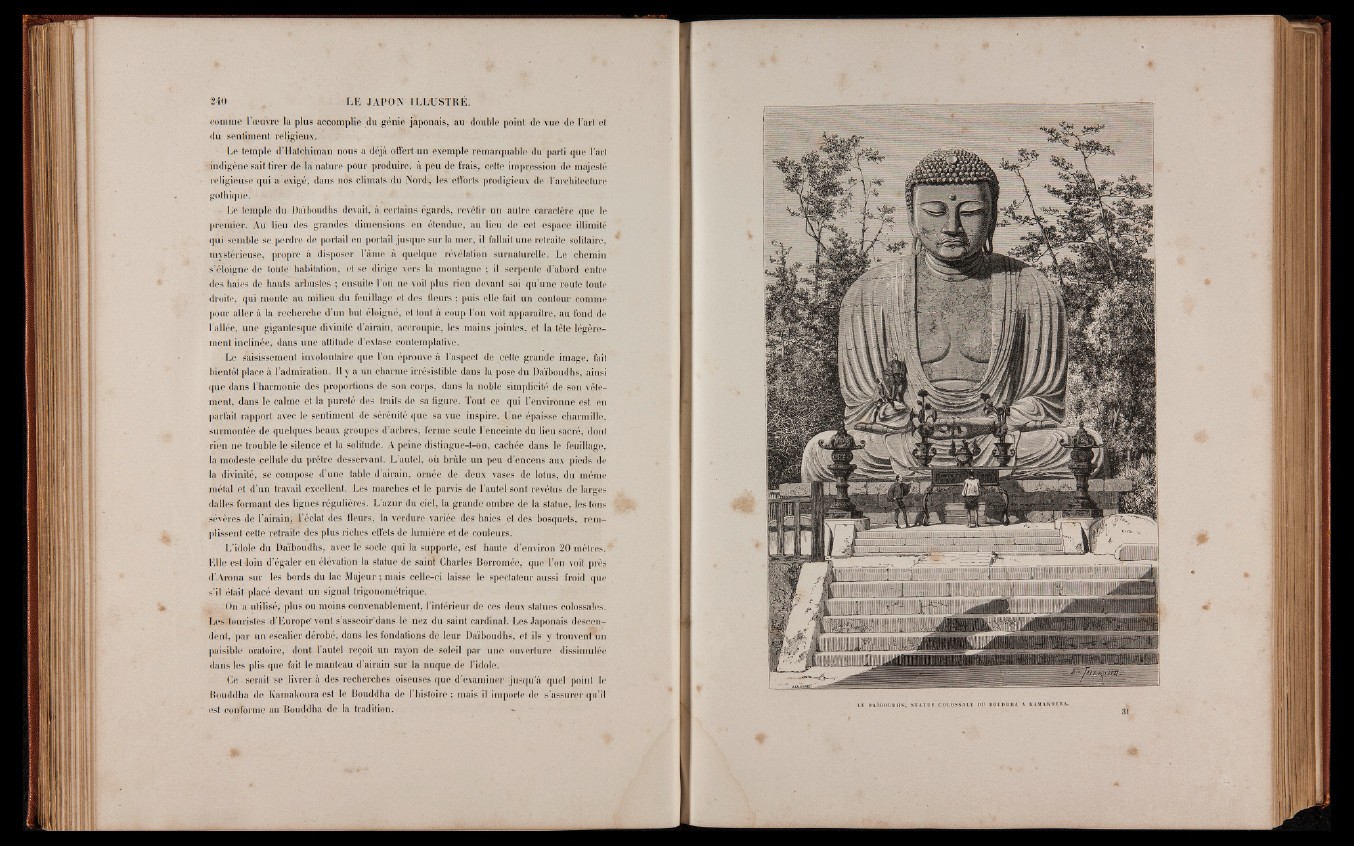

Le iemple du Daïboudhs devait, à certains égards, revêtir un autre caractère que le

premier. Au lieu des grandes dimensions en étendue, au lieu de cet espace illimité

qui semble se perdre de portail en portail jusque sur la mer, il fallait une retraite solitaire,

mystérieuse, propre à disposer l’àme à quelque révélation surnaturelle. Le chemin

s’éloigne de toute habitation, et se dirige vers la montagne ; il serpente d’abord entre

<les haies de hauts arbustes ; ensuite l’on ne voit plus rien devant soi qu’une route toute

droite, qui monte au milieu du feuillage et des fleurs ; puis elle fait un contour comme

pour aller à la recherche d’un but éloigné, et tout à coup l’on voit apparaître, au fond de

l’allée, une gigantesque divinité d’airain, accroupie, les mains jointes, et la tête légèrement

inclinée, dans une attitude d’extase contemplative.

Le saisissement involontaire que l’on éprouve à l’aspect de cette grande image, fait

bientôt place à l’admiration. Il y a un charme irrésistible dans la pose du Daïboudhs, ainsi

que dans l’harmonie des proportions de son corps, dans la noble simplicité de son vêtement,

dans le calme et la pureté des traits de sa figure. Tout ce qui l’environne est en

parfait rapport avec le sentiment de sérénité que sa vue inspire. Une épaisse charmille,

surmontée de quelques beaux groupes d’arbres, ferme seule l’enceinte du lieu sacré, dont

rien ne trouble le silence et la solitude. A peine distingue-t-on, cachée dans le feuillage,

la modeste cellule du prêtre desservant. L’autel, où brûle un peu d’encens aux pieds de

la divinité, se compose d’une table d’airain, ornée de deux vases de lotus, du même

métal et d’un travail excellent. Les marches et le parvis de l’autel sont revêtus de larges

dalles formant des lignes régulières. L’azur du ciel, la grande ombre de la statue, lestons

sévères de l’airain, l’éclat des fleurs^ la verdure variée des haies et des bosquets, remplissent

cette retraite des plus riches effets de lumière et de couleurs.

L’idole du Daïboudhs, avec le socle qui la supporte, est haute d’environ 20 mètres.^

Elle est »loin d’égaler en élévation la statue de saint Charles Borromée, que l ’on voit près

d’Àrona sur les bords du lac Majeur ; mais celle-ci laisse le spectateur aussi - froid que

s’il était placé devant un signal trigonométrique.

On a utilisé, plus, ou moins convenablement, l’intérieur de ces deux statues colossales.

Les-touristes d’Europe' vont s’asseoir’dans le nez du saint cardinal. Les Japonais descendent,

par un escalier dérobé, dans les fondations de leur Daïboudhs, et ils y trouvent un

paisible oratoire, dont l’autel reçoit un rayon de - soleil par une ouverture dissimulée

dans les plis que fait le manteau d’airain sur la nuque.de l’idole.

Ce serait se livrer à des recherches oiseuses que d’examiner jusqu’à quel point le

Bouddha de Kamakoura est lé Bouddha de l’histoire ; mais il importe de s’assurer qu’il

est conforme au Bouddha de la tradition.