lation forment la partie la plus pittoresque des préliminaires de la représentation. Lé

service du tabac et des rafraîchissements se fait, pendant toute la soirée, par des coskeis

et par des servantes, au moyen des mêmes voies de communication.

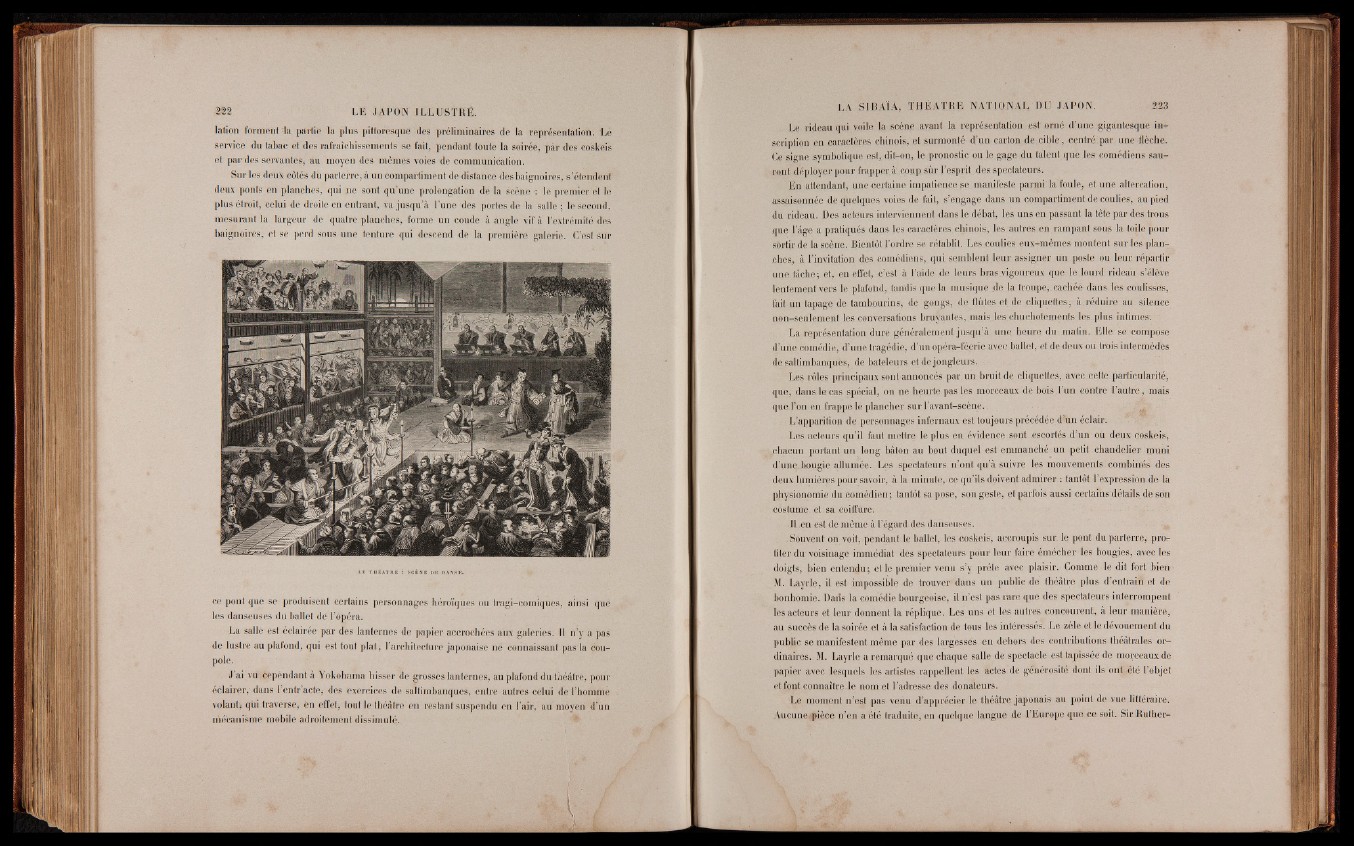

Sur les deux côtés du parterre, à un compartiment de distance dès baignoires, s ’étendent

deux ponts en planches, qui ne sont qu’une prolongation de la scène : le premier et le

plus étroit, celui dé droite en entrant, va jusqu’à l’une des portes de la salle ; le second,

mesurant la largeur de quatre planches, forme un coude à angle vif à l’extrémité des

baignoires, et se perd sous une tenture qui descend de la première galerie. C’est sur

ce pont què se produisent certains personnages héroïques ou tragi-comiques, ainsi que

les danseuses du ballet dé l’opéra.

La salle est éclairée par des lanternes de papier accrochées aux galeries. Il n’y a pas

de lustre au plafond, qui est tout plat -, l’architecture japonaise né connaissant pas la coupole.

J ’ai vu cepèndant à Yokohama hisser de grosses lanternes, au plafond du théâtre, pour

éclairer, dans l’entr’acte; des exercices de saltimbanques, entre autres celui de l’homme

volant* qiii.traverse, èn effet, tout le théâtre en restant suspendu en l’air, au moyen d’un

mécanisme mobile adroitement dissimulé.

Le rideau qui voile la scène avant la représentation est'orné d’une gigantesque inscription

en caractères chinois, et surmonté d’un carton de.cible, centré.par une flèche.

Ce signe symbolique est, dit-on, le pronostic ou le gage du talent que les comédiens sauront

déployer pour frapper à coup sûr l’esprit des spectateurs.

En attendant, une certaine impatience se manifeste parmi la foule, et une altercation,

assaisonnée de quelques voies de fait, s'engage dans un compartiment de coulies, au pied

du rideau. Des acteurs interviennent dans le débat, les uns en passant la tête par des trous

que l’âge a pratiqués dans les caractères^chinois, les autres en rampant sous la toile pour

sortir de la scène.. Bientôt l’ordre se rétablit. Les coulies eux-mêmes montent sur les planches,

,à l’invitation des comédiens, qui semblent leur assigner un poste ou leur répartir

une lâche; et, en effet, c’est à l’aide de leurs bras vigoureux que le lourd rideau s’élève

lentement vers le plafohd, tandis que la musique ;de la troupe,.cachée dans. les coulissés,

fait un tapage de tambourins, de gongs, de flûtes et de cliquettes; 'à:réduire au silence

non-seulement les conversations bruyantes, mais les. chuchotements, les. plus intimes'.

La représentation dure généralement jusqu’à une heure du matin. Elle: se compose

d’une comédie, d’une tragédie, d’un opéra-féerie a vec; ballet, et de deiix ou trois intermèdes

de saltimbanques, de bateleurs et de jongleurs.

Les rôles principaux sont annoncés par un bruit de cliquettes, avec cette particularité,

que, dans le cas spécial, on ne heurte pas les morceaux de bois l’un contre l’autre , mais

que l’on en frappe le plancher sur l’avant-scène.

L’apparition de personnages infernaux est toujours précédée d?un éclair.

Les acteurs qu’il faut mettre le plus en évidence.sont escortés d’un ou deux, coskeis,

..chacun portant un long bâton au bout duquel est emmanché un petit chandelier muni

d’une.bcugie allumée. Les spectateurs n ’ont qu’à suivre les mouvements combinés des

deux lumières pour savoir, à la minute, ce qu’ils doivent admirer : tantôt l’expression de la

physionomie du comédien; tantôt sa pose, son geste, et parfois aussi certains détails de son

costume et:sa coiffure.

Il en est de même à l’égard.des danseuses.

. Souvent on voit, pendant le ballet, les coskeis, accroupis sur. le pont du parterre, profiter

du voisinage immédiat des spectateurs pour leur fairè émécher les bougies, avec les

doigts, bien entendu; et le premier venu s’y prête avec plaisir. Comme le dit fort bien

M. Layrle, il est impossible de trouver dans un public de théâtre plus d’entrain et de

bonhomie. Dans la comédie bourgeoise, il n’est pas rare que des spectateurs interrompent

les acteurs et leur donnent la réplique. Les uns et les autres concourent, à leur manière,

au succès de la soirée et à la satisfaction de tous les intéressés. Le zèle et le dévouement du

public se manifestent même par des largesses en dehors des contributions théâtrales ordinaires.

M. Layrle a remarqué que chaque salle de spectacle est tapissée de morceaux de

papier avec lesquels les artistes rappellent les actes de générosité dont ils ont été l’objet

et font connaître le nom et l’adresse des donateurs.

Le moment n’est pas venu d’apprécier le théâtre japonais au point de vue littéraire.

Aucune ¿pièce n’en a été traduite, en quelque langue de l’Europe que .ce soit. Sir. Rutlier