mative, de la richesse, de la variété et du mérite artistique de l’industrie japonaise, il est

nécessaire non-seulement de parcourir les rues marchandes d’une place de commerce

indigène, mais de pratiquer le bourgeois et de revenir à peu près journellement à son

magasin, jusqu’à Ce qu’on l’ait exploré dans tous les coins et recoins. Cela est d’autant

plus indispensable, qu’il n’existe pas de bazar au Japon, et que chaque magasin, chaque

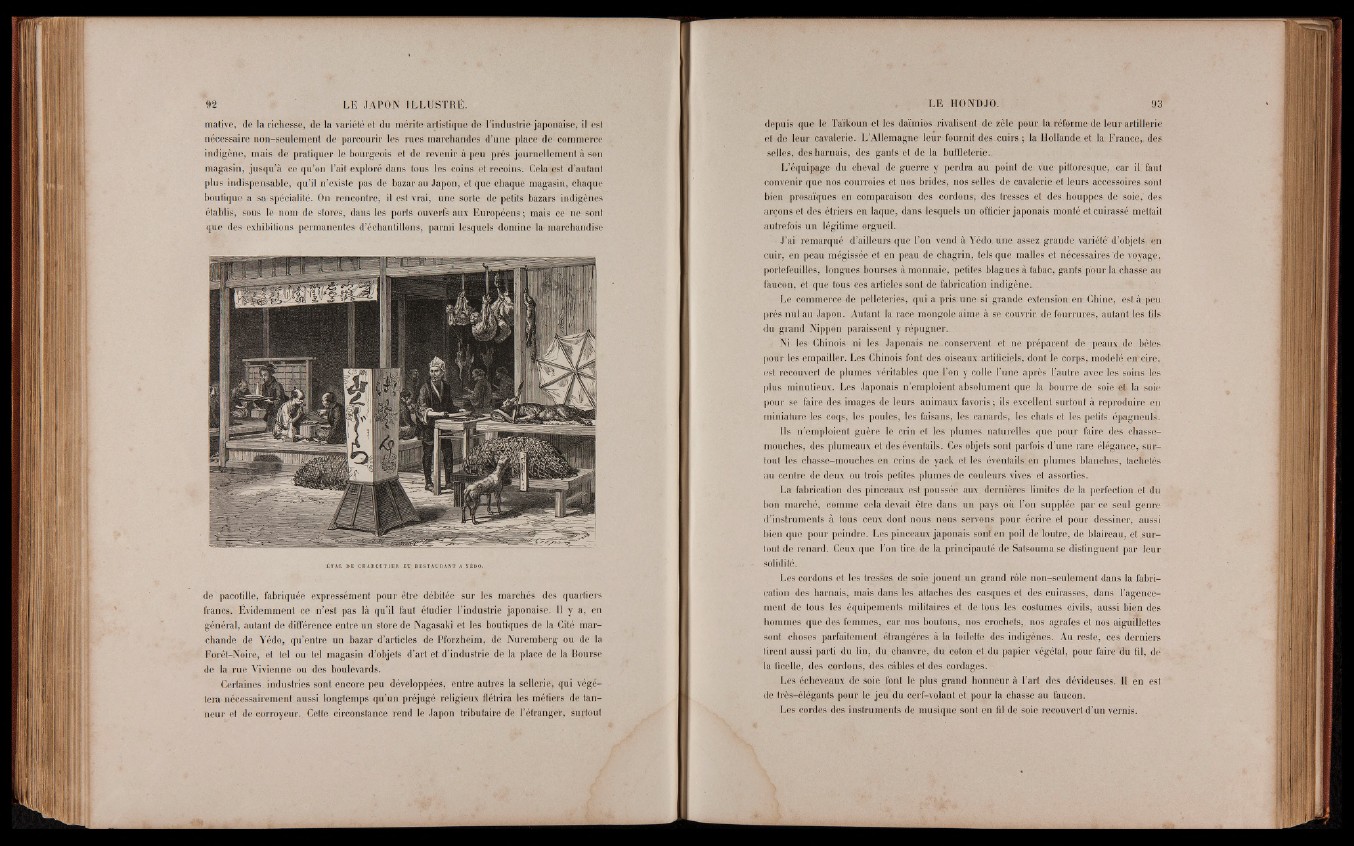

boutique a sa spécialité. On rencontre, il est vrai, une sorte de petits bazars indigènes

établis, sous le nom de stores, dans les ports ouverts aux Européens; mais ce ne sont

que des exhibitions permanentes-d’échantillons, parmi lesquels domine la-marchandise

de pacotille, fabriquée expressément pour être débitée sur les marchés des quartiers

francs. Évidemment ce n’est pas là qu’il faut étudier l’industrie japonaise. Il y a, en

général, autant de différence entre un store de Nagasaki et les boutiques de la Cité marchande

de Yédo, qu’entre un bazar d’articles de Pforzheim, de Nuremberg ou de la

Forêt-Noire, et tel ou tel magasin d’objets d’art et d’industrie de la place de la Bourse

de la rue Vivienne ou des boulevards.

Certaines, industries sont encore peu développées, entre autres la sellerie, qui végétera

nécessairement aussi longtemps qu’un préjugé religieux flétrira les métiers de tanneur

et de corroyeur. Cette circonstance rend le Japon tributaire de l’étranger, surtout

depuis que le Taïkoun et les daïmios rivalisent de zèle pour la réforme de leur artillerie

et de leur cavalerie. L’Allemagne leur fournit des cuirs ; la Hollande; et la France,, des

selles, des harnais, des gants et de la buffleteriè..

L’équipage du cheval de guerre y perdra au point de vue pittoresque, car il faut

convenir que nos courroies et nos brides, nos selles- de cavalerie et leurs accessoires, sont

bien prosaïques en comparaison des cordons, des tresses et des. houppes de soie, des

arçons et des étriers en laque, dans lesquels un officier japonais monté et.cuirassé mettait

autrefois un légitime orgueil.

J’ai remarqué d’ailleurs que l’on vend à Yédo une assez grande variété' d’objets( en

cuir, en peau mégissée et en peau de chagrin, tels que malles et nécessaires de voyage,

portefeuillfes, longues bourses à monnaie, petites blagues;à tabac, gants pour la chassie au

faucon, et que tous ces articles sont de fabrication indigène.

Le commerce de pelleteries, qui a pris une si grande extension en Chine, est à pèu

prés nul au Japon. Autant la race mongole âimè à se couvrir de fourrures, autant les fils

du grand Nippon paraissent y répugner. .

1 Ni les Chinois ni les Japonais ne 1 conservent et ne préparent de peaux de bêtes

pour les empailler. Les Chinois font des oiseaux artificiels, dont le corps, modelé en*cire,

est recouvert de plumes véritables que l’on y colle l’une après l’autre avec les soins lés

plus minutieux. Les Japonais n’emploient absolument que la bourre de soie et la soie

pour se faire des images de leurs animaux favoris ; ils excellent surtout à reproduire en

miniature les coqs, les poules, les faisans, les canards, les chats et les petits épagneuls.

Us n’emploient guère le crin et les plumes naturelles que pour faire des chasse-

mouches, des plumeaux et des éventails. Ces objets sont parfois d’une rare élégance, surtout

les chasse-mouches en crins de yack et les éventails en plumes blanches, tachetés

au centre de deux ou trois petites plumes de couleurs vives et assorties.

La fabrication des pincëaux est poussée aux dernières limites de la perfection et du

bon marché, comme cela devait être dans un pays où l’on supplée par ce seul genre

d’instruments à tous ceux dont nous nous servons pour écrire et pour dessiner, aussi

bien que pour peindre. Les pinceaux japonais sont en poil de loutre, de blaireau, et surtout

de renard. Ceux que l’on tire de la principauté de Satsouma se distinguent par leur

solidité.

Les cordons et les tresles de soie jouent un grand rôle nonTseulement dans la fabrication

des harnais, mais dans les attaches des casques et des cuirasses, dans l’agencement

de tous les équipements militaires .et de tous les costumes civils, aussi bien des

hommes que des femmes, car nos boutons, nos crochets, nos agrafes et nos aiguillettes

sont choses parfaitement étrangères à la toilette des indigènes. Au reste, ces derniers

tirent aussi parti du lin, du chanvre, du coton et du papier végétal, pour fairevdu fil, de

la ficelle, des cordons, des câbles et des cordages.

Les écheveaux de soie font le plus grand honneur à l’art des dévideuses. II en est

de très-élégants pour le jeu du cerf-volant et pour la chasse au faucon.

Les cordes des instruments de musique sont en fil de soie recouvert d’un vernis.