nationale. Dans la ville sainte de l’empire, la statistique se fait cléricale et classe officiellement

chaque individu dans la secte à laquelle il déclare appartenir.

Kæmpfer rapporte que de son temps, en 1693, la population stable de Ivioto, abstraction

faite de la cour, se composait de 52,169 ecclésiastiques, et de 477,557 laïques ; or

les uns et les autres se répartissaient en une vingtaine de sectes reconnues, dont la

plus nombreuse comptait 159,113 adhérents, et la plus faible, qui était une sorte de confrérie

bouddhiste, 289 membres seulement.

11 ne faut pas s’imaginer que cet énorme développement de la vie sacerdotale dans la

capitale du Japon ait eu pour effet d’en rendre le séjour morose, ni d’imprimer aux moeurs

publiques un cachet d’austérité- C’est tout le contraire qui est arrivé. Les relations et les

tableaux que l’on possède de Kioto, telle qu’elle était dans les temps de sa prospérité, laissent

absolument l’impression d’un immense carnaval.

Figurons-nous que nous approchons de la ville sainte à l’heure du coucher du soleil :

déjà l’oreille est réjouie d’un concert d’instruments qui semblent annoncer le voisinage

d'un vaste champ de ïoire. Sur toutes les collines, également envahies par des bosquets

sacrés, des temples et des couvents, les bonzes et les moines célèbrent l’office du soir, à

coups répétés de grosses caisses, de tambourins, de gongs de cuivre et de cloclies d’airain.

Les faubourgs s’illuminent de lanternes de papier aux couleurs éclatantes; il y en a

de toutes dimensions : les plus gigantesques sont de forme cylindrique et luiserït parmi

les colonnes des frontispices des temples ; les plus petites, semblables à des globes,- sont

suspendues aux portes des auberges et aux galeries des maisons de plaisir. Les édifices

sacrés et les établissements profanes qui participent à cette illumination sont en nombre

si considérable et se touchent de si près, que tout le quartier semble être le théâtre d’une

fête vénitienne.

Au sein de la cité même, une foule compacte de personnes des deux sexes circule

devant les étalages des boutiques, sur les trottoirs des longues rues qui s’étendent du Sud

au Nord jusqu’aux environs du daïri. Les prêtres y sont erî grand nombre. Ceux du culte

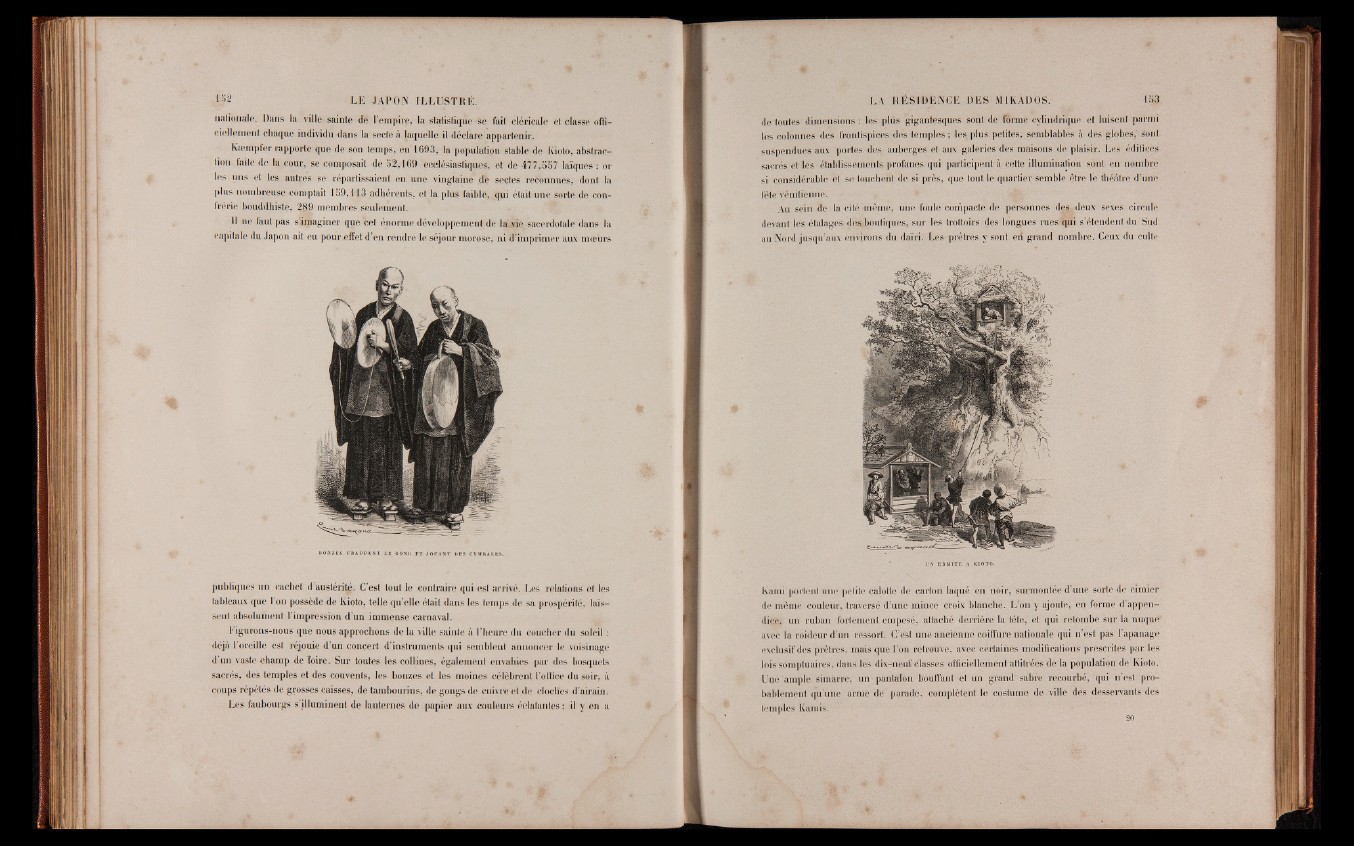

Kami portent une petite calotte de carton laqué en noir, surmontée d’une sorte de cimier

de même couleur, traversé d’une mince croix blanche. L’on y ajoute, en forme d’appendice,

un ruban fortement empesé, attaché derrière la tête, et qui retombe sur la nuque

avec la roideur d’un ressort. C’est une ancienne coiffure nationale qui n’est pas l’apanage

exclusif des prêtres, mais que l’on retrouve, avec certaines modifications prescrites par les

lois somptuaires, dans les dix-neuf classes officiellement attitrées de la population de Kioto.

Une ample simàrre, un pantalon bouffant et un grand sabre recourbé, qui n’est probablement

qu’une arme de parade, complètent le costume de ville des desservants des

temples Kamis.