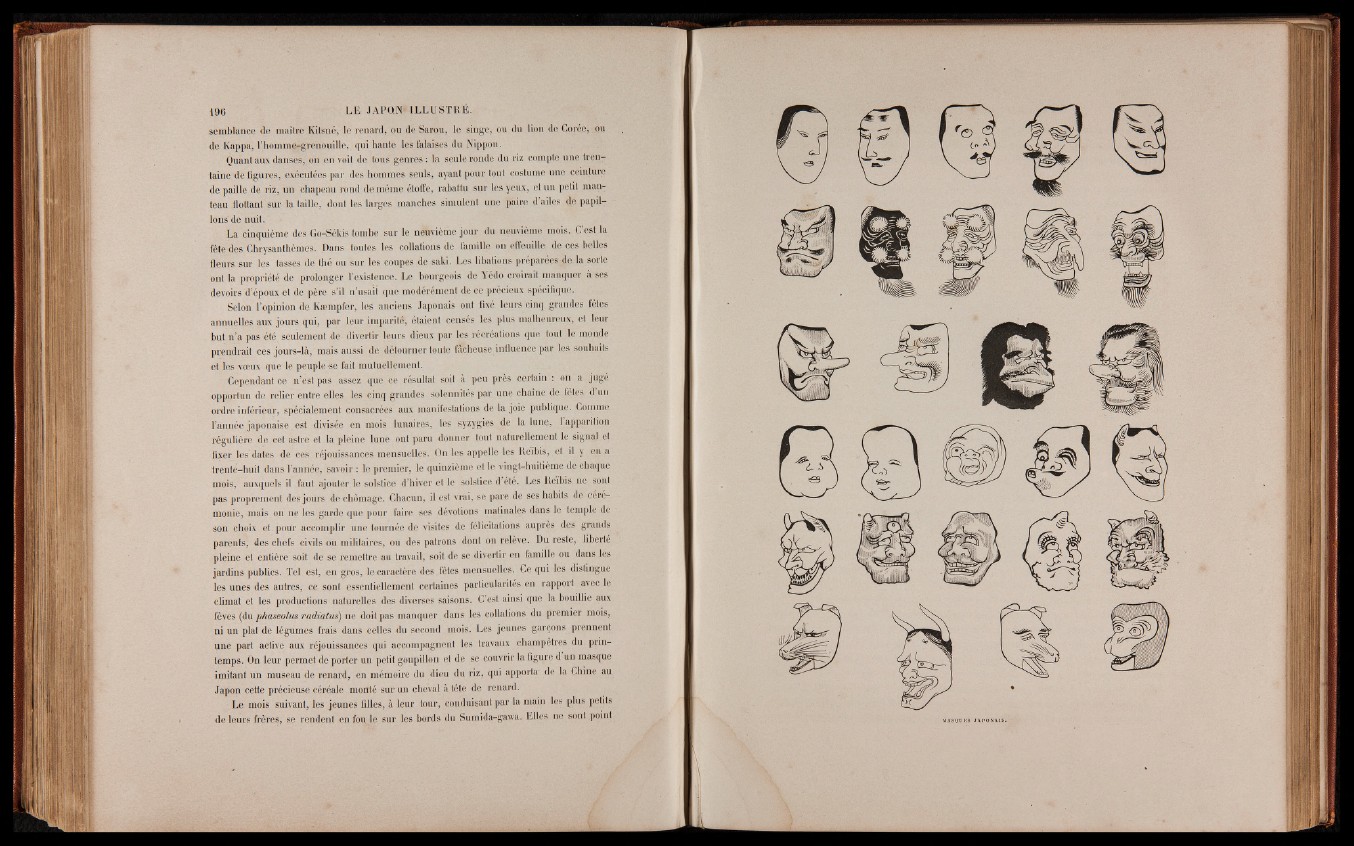

semblance de maître Kitsné, le renard, ou de Sarou, le singe, ou du lion de Corée, ou

de Kappa, l’homme-grenouille, qui hante les falaises du Nippon.

Quant aux danses, on en voit de tous genres : la seule ronde du riz compte une trentaine

de figures, exécutées par des hommes seuls, ayant pour tout costume une ceinture

de paille de riz, un chapeau rond de même étoffe, rabattu sur les yeux, et un petit manteau

flottant sur la taille, dont les larges manches simulent une paire d’ailes de papillons

de nuit.

La cinquième des Go-Sékis tombe sur le neuvième jour du neuvième mois. C’est la

fête des Chrysanthèmes. Dans toutes les collations de famille on effeuille de ces belles

fleurs sur les tasses de thé ou sur les coupes de saki. Les libations préparées de la sorte

ont la propriété de prolonger l’existence. Le bourgeois de Yédo croirait manquer à ses

devoirs d’époux et de père s’il n’usait que modérément de ce précieux spécifique.

Selon l’opinion de Kæmpfer, les anciens Japonais ont fixé leurs cinq grandes fêtes

annuelles aux jours qui, par leur imparité, étaient censés les plus malheureux, et leur

but n’a pas été seulement de divertir leurs dieux par les récréations que tout le monde

prendrait ces jours-là, mais aussi de détourner toute fâcheuse influence par les souhaits

et les voeux que le peuple se fait mutuellement.

Cependant ce n’est pas assez que ce résultat soit à peu près certain : on a jugé

opportun de relier entre elles les cinq grandes solennités par une chaîne de fêtes d un

ordre inférieur, spécialement consacrées aux manifestations de la joie publique. Comme

l’année japonaise est divisée en mois lunaires, les syzygies de la lune, 1 apparition

régulière de cet astre et la pleine lune ont paru donner tout naturellement le signal et

fixer les dates de ces réjouissances mensuelles. On les appelle les Reibis, et il y en a

trente-huit dans l’année, savoir : le premier, le quinzième et le vingt-huitième de chaque

mois, auxquels il faut ajouter le solstice d’hiver et le solstice d’été. Les Reïbis ne sont

pas proprement des jours de chômage. Chacun, il est vrai, se pare de ses habits de cérémonie,

mais on ne les garde que pour faire ses dévotions matinales dans le temple de

son choix et. poiir accomplir une tournée de visites de félicitations auprès des grands

parents, des chefs civils ou militaires, ou des patrons dont on relève. Du reste, liberté

pleine et entière soit de se remettre au travail, soit de se divertir en famille ou dans les

jardins publics. Tel est, en gros, le caractère des fêtes mensuelles. Ce qui les distingue

les unes des autres, ce sont essentiellement certaines particularités en rapport avec le

climat et les productions naturelles des diverses saisons. C’est ainsi que la bouillie aux

fèves (du phaseolus radiatus) ne doit pas manquer dans les collations du premier mois,

ni un plat de légumes frais dans celles du second mois. Les jeunes garçons prennent

une part active aux réjouissances qui accompagnent les travaux champêtres du, printemps.

On leur permet de porter un petit goupillon et de se couvrir la figure d un masque

imitant un museau de renard, en mémoire du dieu du riz, qui apporta- de la Chine au

Japon cette précieuse céréale monté sur un cheval à tête de renard.

Le mois suivant, les jeunes filles, à leur tour, conduisant par la main les plus petits

de leurs frères, se rendent en fou le sur les bords du Sumida-gawa. Elles ne sont point