En effet, ces génies ou héros mythologiques, et quelques autres d’un rang secondaire,

quoique issus de la même souche, ont reçu ou reçoivent encore des hommages

divins sur plusieurs points du Japon, où, dans l'antiquité la plus reculée, on avait

élevé des chapelles en leur honneur. Ces rustiques bâtiments portent le nom de Mias.

Les plus célèbres sont situés dans la partie Sud-Ouest de l’archipel, qui semble avoir été

le berceau de la civilisation primitive du peuple japonais. De nos jours encore, et surtout

au printemps, des milliers de pèlerins des deux sexes y affluent de presque toules les

provinces de l’empire.

La chapelle dédiée à Ten-sjoo-daï-zin dans la contrée d’Isyé, passe pour être le

monument le plus authentique de la religion primitive des Japonais. Kæmpfer assure

que les’ sintoïstes (c’est le nom chinois sous lequel on désigne les adhérents du culte

kami) vont en pèlerinage à Isyé une fois Tan, ou tout au moins une fois en leur vie.

« Le temple 4’Isyé, ajoute-t-il, est situé dans une’plaine.’ C’est un chétif bâtiment de

bois, bas et couvert d’un toit de chaume surbaissé et assez plat. On prend un soin particulier

de l’entretien de ce bâtiment, que Ton conserve dans le même état qu’il à été

construit originairement; et cela, afin qu’il serve de monument de Textrême pauvreté de

leurs ancêtres, ■ fondateurs de ce temple, ou des premiers hommes, comme ils les appellent.

Au milieu de ce temple, on 11e voit autre chose qu’un miroir de’métal jeté en fonte,

poli à la manière du pays, et du papier découpé autour des murailles. Le miroir v

est mis comme un emblème de l’oeil clairvoyant du grand dieu qu’on y adore et de

la parfaite, connaissance qu’il a de ce qui se passe dans l’intérieur le plus profond

de ses adorqteurs. Le papier blanc découpé représente la pureté du lieu, et fait souvenir

les adorateurs qu’ils ne doivent s’y présenter qu’avec un coeur pur et un corps

nettoyé de toute souillure. »

Quelque remarquable que soif cette citation, elle ne nous donne pourtanl pas

l’idée complète du type architectural qu’a définitivement revêtu le leinpje Kami. La

période à laquelle appartient la chapelle d’Isyé est encore celle de l'enfance de l’art;

celui-ci atteint sa forme la plus pure à l’aurore des temps historiques, sous le règne des

premiers Mikados, et je vais en indiquer les caractères essentiels.

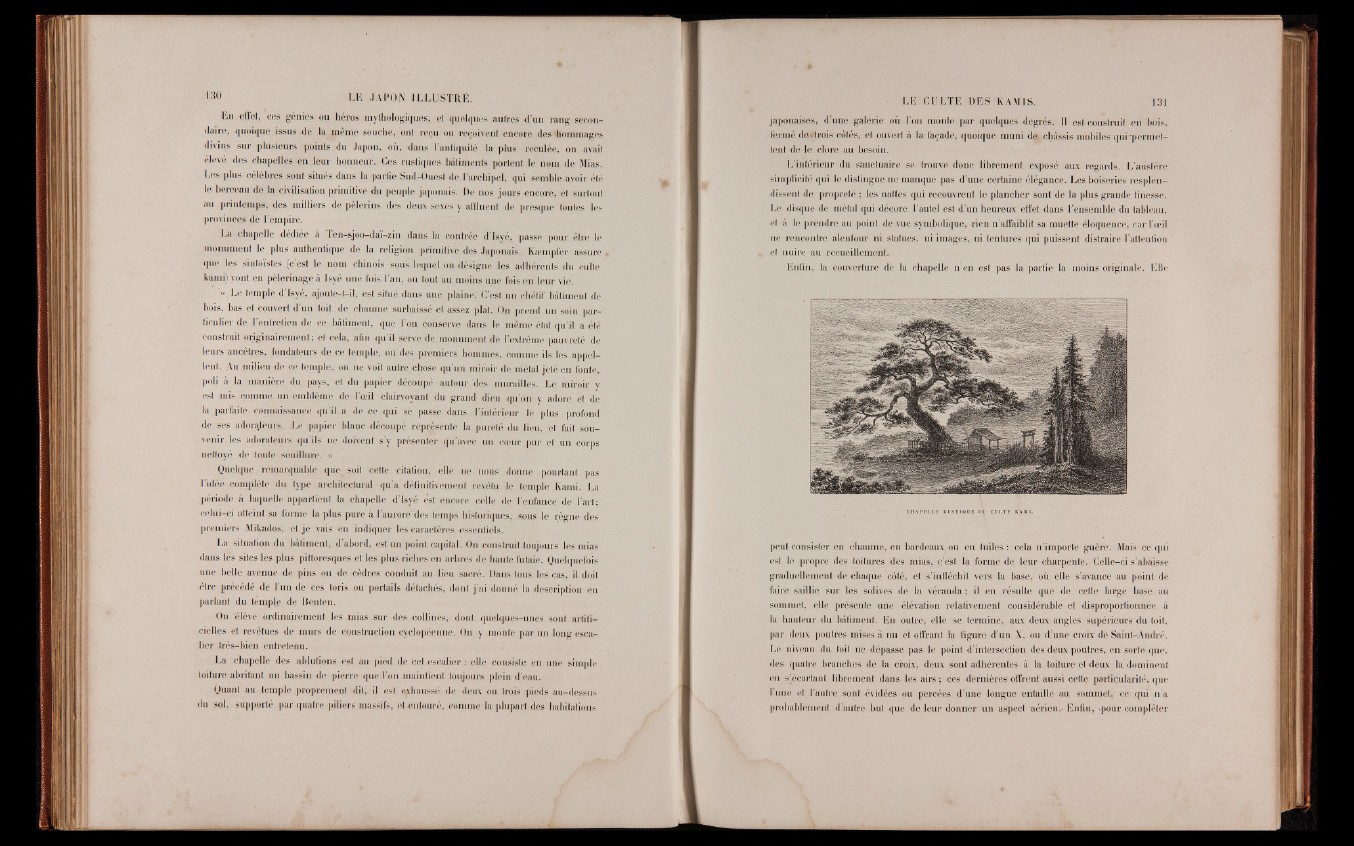

La situation du bâtiment, d’abord, est un point capital. On construit toujours les mias

dans les sites les plus pittoresques et les plus riches en arbres de haute futaie. Quelquefois

une belle avenue de pins ou de cèdres conduit au lieu sacré. Dans tous les cas, il doit

être précédé de l’un de ces toris ou portails détachés, dont j ’ai donné la description en

parlant du temple de Benten.

On 'élève ordinairement les mias sur des collines, dont quelques-unes sont artificielles

et revêtues de murs de construction cyclopéenne. On y monte par un long escalier

très-bien entretenu.

La chapelle des ablutions est au pied de cet escalier : elle consiste en une simple

toiture abritant un bassin de pierre que Ton maintient toujours plein d’eau.

Quant au temple proprement dit, il est exhaussé de deux ou trois pieds au-dessus

du sol, supporté par quatre piliers massifs, et entouré, comme la plupart des habitations

japonaises, d’une galerie où Ton monte par quelques degrés. Il est construit en bois,

fermé destrois côtés, et ouvert à la façade, quoique muni de châssis mobiles qui'permettent

de le clore au besoin.

L’intérieur du sanctuaire se trouve donc libremenl exposé aux regards. L’austère

simplicité qui le distingue ne manque pas d’une certaine élégance. Les boiseries resplendissent

de propreté ; les nattes qui recouvrent lé plancher sont de la plus grande finesse,

Le disque de métal qui décore l’autel est d’un heureux effet dans l’ensemble du tableau,

et à le prendre au point de vue symbolique, rien n’affaiblit sa muette éloquence, car l’oeil

ne rencontre alentour ni statues, ni images, ni tentures qui puissent distraire l’attention

.et nuire au recueillement.

Enfin, la couverture de la chapelle n’en est pas la partie la moins originale. Elle

peut consister en chaume, en bardeaux ou en tuiles: cela n’importe guère. Mais ce qui

est le propre des toitures des mias, c’est la forme de leur charpente. Gelle-ci s’abaisse

graduellement de chaque côté, et s’infléchit vers la base, où elle s’avance au point de

faire saillie sur les solives de la véranda ; il en résulte que de cette large base au

sommet, elle présente une élévation relativement considérable et disproportionnée à

la hauteur du bâtiment. En outre, elle se termine, aux deux angles supérieurs du toit,

par deux poutres mises à nu et offrant la figure d’un X, ou d’une croix de Saint-André.

Le niveau du toit ne dépasse pas le point d’intersection des deux poutres, en sorte que,

des quatre branches de la croix, deux sont adhérentes à la toiture et deux la dominent

en s’écartant libremenl dans les airs ; ces dernières offrent aussi cette particularité, que

Tune et l’autre sont évidées ou percées d’une longue entaille au sommet, ce qui n’a

probablement d'autre but que de leur donner iun aspect aérien.- Enfin, pour compléter