pudeur chez les beautés de l’Empire du soleil levant ; mais, après ce tribut payé à-leur

légitime indignation, elles appelèrent en riant le maître de la maison, qui acheta le

mollusque.

L’étalage des magasins de graines à Yédo présente un vif attrait : la quantité et

l’infinie, variété des produits exposés, la diversité de leurs formes et de leurs couleurs, l’art

avec lequel ils sont distribués sur les étagères, tout concourt, dès le premier coup d’oeil,

à captiver l’attention ; mais bientôt la surprise et l’admiration succèdent à la curiosité,

lorsque l’on s’aperçoit que chacun des paquets déjà enveloppés de papier, chacun des

cornets prêts à être livrés, portent, avec le nom des graines, le dessin colorié des plantes

elles-mêmes. Le plus souvent ce dessin est un petit chef-d’oeuvre que l’on dirait détaché

de quelque charmant album de la Flore du Japon. Cependant on ne tarde pas à découvrir

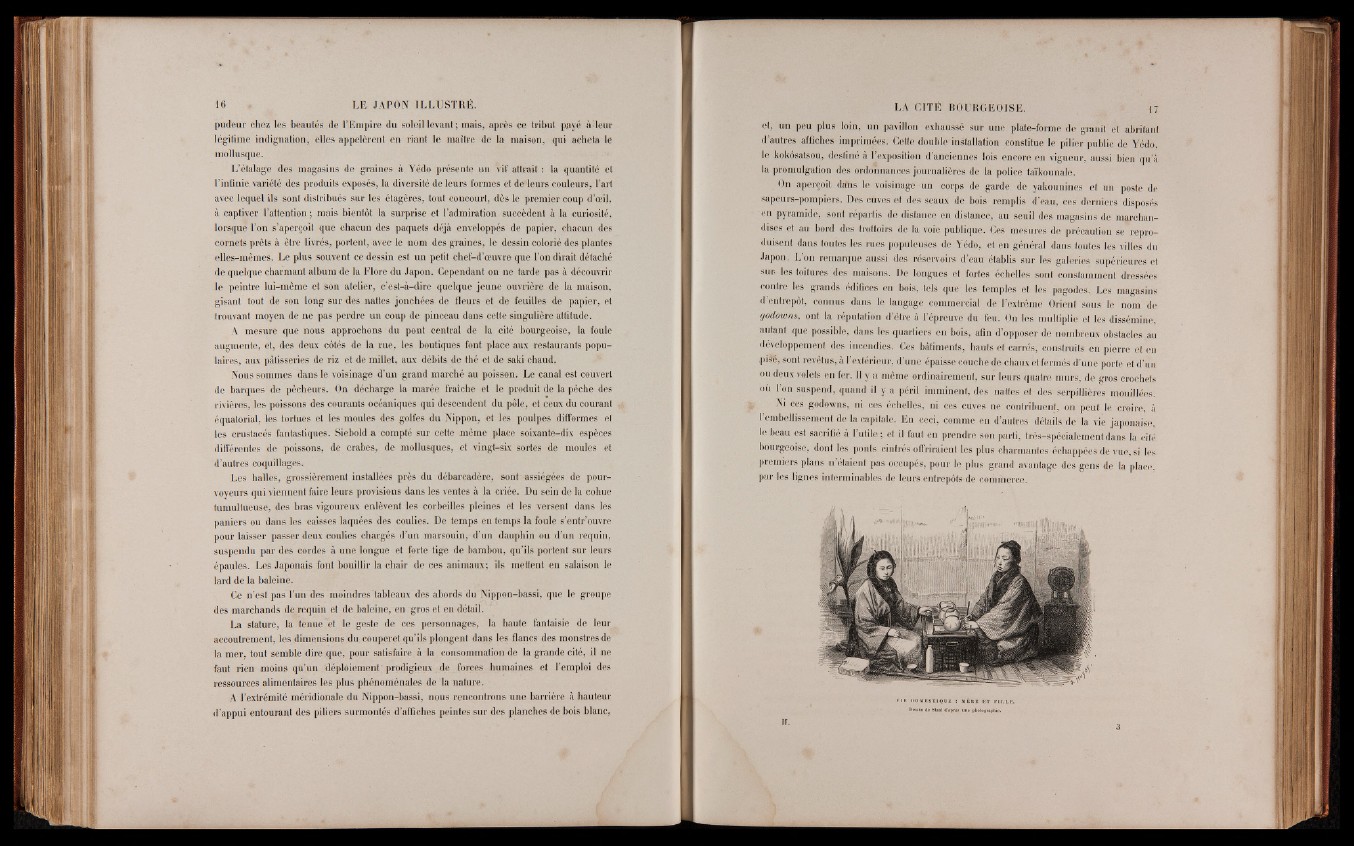

le peintre lui-même et son atelier, c’est-à-dire quelque jeune ouvrière de la maison,

gisant tout de son long sur des nattes jonchées de fleurs et de feuilles de papier, et

trouvant moyen de ne pas perdre un coup de pinceau dans cette singulière attitude.

A mesure que nous approchons du pont central de la cité bourgeoise, la foule

augmente, et, des deux côtés de la rue, les boutiques font place aux restaurants populaires,

aux pâtisseries de riz et de millet, aux débits de thé et de saki chaud.

Nous sommes dans le voisinage d’un grand marché au poisson. Le canal est couvert

de barques de pêcheurs. On décharge la marée fraîche et le produit de la pêche des

rivières, les poissons des courants océaniques qui descendent du pôle, et ceux du courant

équatorial, les tortues et les moules des golfes du Nippon, et les poulpes difformes e(

les crustacés fantastiques. Siebold a compté sur celte même place soixante-dix espèces

différentes de poissons, de crabes, de mollusques, et vingt-six sortes de moules et

d’autres coquillages.

Les halles, grossièrement installées près du débarcadère, sont assiégées de pourr-

voyeurs qui viennent faire leurs provisions dans les ventes à la criée. Du sein de la cohue

tumultueuse, des bras vigoureux enlèvent les corbeilles pleines et les versent dans les

paniers ou dans les caisses laquées des coulies. De temps en temps la foule s’entr’ouvre

pouf laisser passer deux coulies chargés d’un marsouin, d’un dauphin ou d’un requin,

suspendu par des cordes à une longue et forte tige de bambou, qu’ils portent sur leurs

épaules. Les Japonais font bouillir la chair de ces animaux; ils mettent en salaison le

lard de la baleine.

Ce n’est pas l’un des moindres tableaux des abords du Nippon-bassi, que le groupe

des marchands de requin et de baleine, en gros et en détail.

La stature, la tenue et le geste de ces personnages, la haute fantaisie de leur

accoutrement, les dimensions du couperet qu’ils plongent dans les flancs des monstres de

la mer, tout semble dire que, pour satisfaire à la consommation de la grande cité, il ne

faut rien moins qu’un déploiement ; prodigieux de forces humaines et l’emploi des

ressources alimentaires les plus phénoménales de la nature.

A l’extrémité méridionale du Nippon-bassi, nous rencontrons une barrière à hauteur

d’appui entourant des piliers surmontés d’affiches peintes sur des planches de bois blanc,

et, un peu plus loin, un pavillon exhaussé sur une plate-forme de granit et abritant

d’autres affiches imprimées. Cette double installation constitue le pilier public de Yédo,

le kokôsatsou, destiné à l’exposition d’anciennes lois encore en vigueur, aussi bien qu’à

la promulgation des ordonnances journalières de la police taïkounale.

On aperçoit datas le voisinage un corps de garde de yakounines et un poste de

sapeurs-pompiers. Des cuves et des seaux de bois remplis d’eau, ces derniers disposés

en pyramide, sont répartis de distance en distance, au seuil des magasins de marchandises

et au bord des trottoirs de la voie publique. Ces mesures de précaution se reproduisent

dans toutes les rues populeuses de Yédo, et en général dans toutes les villes du

Japon. L’on remarque aussi des réservoirs d’eau établis sur les galeries supérieures et

sur les toitures des maisons. De longues et fortes échelles sont constamment dressées

contre les grands édifices en bois, tels que les temples et les pagodes., Les magasins

d’entrepôt, connus dans le langage commercial de l’extrême Orient sous lë nom de

godowns, ont la réputation d’être à l’épreuve du feu. On les multiplie et les dissémine,

autant que possible, dans les quartiers en bois, afin d’opposer de nombreux obstacles au

développement des incendies. Ces bâtiments, hauts et carrés, construits en pierre et en

pisé, sont revêtus, à l’extérieur, d’une épaisse couche de chaux et fermés d’une porte et d’un

ou deux volets en fer. Il y a. même ordinairement, sur leurs quatre murs, de gros crochets

où l’on suspend, quand il y a péril imminent, des nattes et des serpillières mouillées.

Ni ces godowns, ni ces échelles, ni ces cüves ne contribuent, on peut le croire, à

l’embellissement de la capitale. En ceci, comme en d’autres détails de la vie japonaise,

le beau est sacrifié à l’utile; et il faut en prendre son parti, très-spécialement dans la cité

bourgeoise, dont les ponts cintrés offriraient les plus charmantes échappées de vue, si les

premiers plans n ’étaient pas occupés, pour le plus grand avantage des gens de la place,

par les lignes interminables de leurs entrepôts de commerce.