adjuge la demande, & dont il n’y ait point d’appel,

-ou qui foit paffé en force de choie jugée,' (A )

EVIRÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit d’un lion

ou autre animal qui n’a point de marque par oh l’on

puiffe connoître de quel fexe il eft.

EVITEE, f. f. (Marine.') c’ eft la largeur que doit

avoir le lit ou le canal d’une riviere pour fournir un

libre paflage aux vaiffeaux. C ’eft aufli un efpace

de mer oh le vaiffeau peut tourner à la longueur de

fes amarres. Chaque vaiffeau qui eft à l’ancre doit

avoir fon évitée, c ’eft-à-dire de l’efpace pour tourner

fur fon cable, fans que rien l’en empêche. (Z )

EV ITER , v. neuf. (Marine.) On dit qu’un vaiffeau

a évité, Iorfqu’étant mouillé il a changé de fi-

tuation bout pour bout à la longueur de fon cable,

fans avoir levé fes ancres ; ce qui arrive au changement

de vent ou de marée : & dans les ports oh il y

a beaucoup de vaiffeaux & pas affez d’efpace pour

qu’ils puiflent éviter fans fe choquer les uns contre

les autres, on les amarre devant Sc derrière, pour

les retenir & les empêcher de tourner ; ce qu’ils fe-

roient s’ils n’avoient que leurs ancres devant le nez.

Eviter au vent, fe dit d’un vaiffeau lorfqu’il préfente

fa proue au vent.

Eviter à marée, c’eft lorfque le vaiffeau préfente

Pavant au courant de la mer, à la longueur de fes

amarres. (Z )

* EVITERNE, f. m. (Myth.) divinité à laquelle

les anciens facrifioient des boeufs roux : c’eft tout ce

que nous en favons. Les dieux de Platon, ceux qu’il

regardoit comme indiffolubles, St comme n’ayant

point eu de commencement & ne devant point avoir

de fin, font appellés par cet auteur Eviternes ou

Evintegres.

EVITERNITÉ, f. f. (Métapkyf), durée qui a un

commencement, mais qui n’a point de fin.

EULOGIE, f. f. dans l'hijloire de l'Eglife. Quand

les Grecs ont coupé un morceau de pain pour le con-

facrer, ils taillent le refte en petits morceaux, Sc les

diftribuent à ceux qui n’ont pas encore communié,

ou les envoyent à ceux qui font abfens ; Sc ces morceaux

font ce qu’ils appellent eulogies.

Ce mot eft g rec, compofé de su, bene, bien, &

M ya,je d is j c’eft-à-dire bemdiclum , béni.

Pendant plufieurs fiecles l’églife latine a eu quelque

chofe de femblable aux eulogies, Sc c’eft de-là

qu’eft venu l’ufage du pain béni.

On donnoit pareillement le nom d'eulogie à des

gateaux que les fideles portoient à l’églife pour les

faire bénir.

Enfin l’ufage de ce terme paffa aux préfens qu’on

faifoit à quelqu’un, fans aucune bénédiâion. Voye^

le Jéfuite Greetfer dans fon traité de benediclionibus

& malediclionibus y liv .II. ch. xxij. xxjv. &c. oh-il

traite à fond des eulogies.

Il paroît par un paffage de Bollandus fur la vie de

S. Melaine, ch. jv . que les eulogies étoient nOn-feu-

lement du pain, mais encore toutes fortes de mets

bénis, ou préfentés pour l’être. Depuis, toutes fortes

de perfonnes béniffoient & diftribuoient les eulogies;

non-feulement les êvêques Sc les prêtres, mais

encore les hermites, quoique laïcs, le pratiquoient.

Les femmes pouvoient aufli envoyer des eulogies,

-comme il paroît par la vie de S. Vaulry, ch. üj. n°.

j 4 ; dans les Bollandiftes , A cia fancl. J an. tom. I.

page x o .

Le vin envoyé en préfent étoit aufli regardé comme

eulogie. De plus, Bollandus remarque que l’Eu-

chariftie même étoit appellée eulogie. Acla fancl. J an.

tom. II. p. !£)$. Chambers. (G)

EUMECES, (Hifl. nat.) pierre fabuleufe qui fe

.irouvoit dans la Baftriane ; elle reffembloit à un

caillou : on croyoit que mife fous la tête elle rendoit

jdçs oracles, Sc apprenoit à celui qui dormoit, ce qui

s’étoit paffé pendant fon fommeil. Pline, Hiß. naf.

lib. X X X V I I . cap. x.

* EUMÉNIDÉES, adj. pris fub. (Mythol.) fêtes

que les Athéniens célébroient en l’honneur des Euménides.

La feule chofe que nous en fâchions , c’eft:

qu’il étoit défendu aux efclaves & autres domeftiques

d’y prendre part.

* EUMÉNIDES, f. f. (Myth.) On dit que les furies

furent ainfi appellées après qu’Orefte eut expié

le meurtre de fa mere. Il eft vrai qu’elles cefferent

alors de le tourmenter, à la follicitation de Minerve ;

mais elles avoient ce furnom long - tems avant cet

événement. Jupiter fe fert des Euménides pour châtier

les vivans, ou plutôt pour tourmenter les morts.

Elles ont dans les Poètes une figure effrayante ; elles

portent des flambeaux, des ferpens fifflent fur leurs

têtes, leurs mains font enfanglantées. Il y avoit

près de l’Aréopage un temple confacré aux Euménides

: les Athéniens les appelloient les déejfes vénérables.

EUMETRES , ( Hiß. nat.) pierre d’un verd de

porreau, confacrée à Bélus 8c vénérée par les Affy-

riens, qui s’en fervoient à des fuperftitions.

* EUMOLPIDES , f. m. (Myth.) prêtres de Ceres

:, ils avoient le pouvoir dans Athènes d’initier

aux myfteres de cette déeffe, Sc d’en exclure. Cette

excommunication fe faifoit avec des fermens exécrables

; elle ne ceffoit que quand ils le jugeoient à-propos.

Ils étoient appellés Eumolpidesd’Eumolpe roi

des Thraces, qui fut tué dans un combat oh il fecou-

roit les Eleufins contre les Athéniens.

EUNOFIUS, (Hiß. nat.) pierre connue des anciens

, qu’on croit être la même chofe que Y cuite ou

pierre d’aigle.

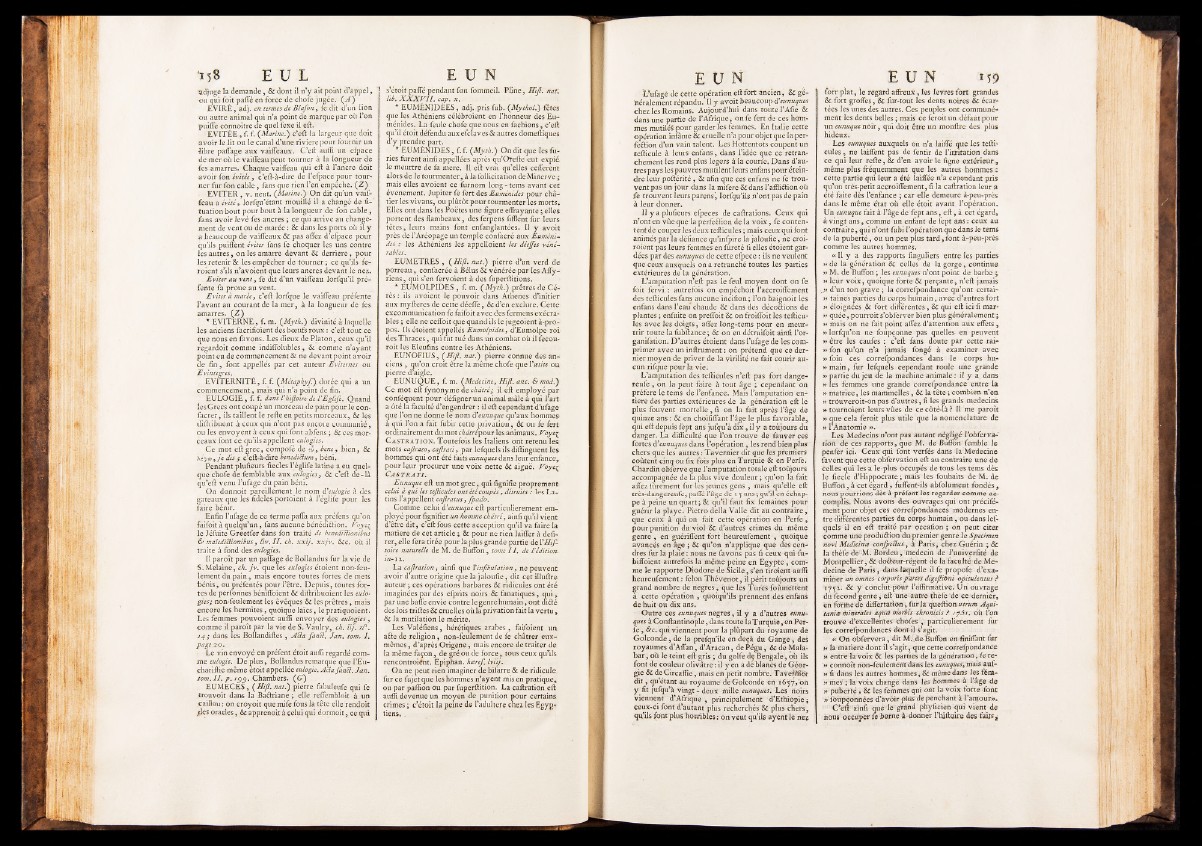

EUNUQUE, f. m. (Médecine, Hiß. anc. & mod.)

Ce mot eft fynonyme de châtré; il eft employé par

conféquent pour défigner un animal mâle à qui l’art

a ôté la faculté d’engendrer : il eft cependant d’ufage

que l’on ne donne le nom d'eunuque qu’aux hommes-

à qui l’on a fait fubir cette privation, & on fe fert

ordinairement du mot châtré pour lés animaux. Voyeç

C a s t r a t io n . Toutefois les Italiens ont retenu les

mots caßrato, caflrati, par lefquels ils diftinguent les

hommes qui ont été faits eunuques dans leur enfance,

pour leur procurer une voix nette Sc aiguë. Voye^

C A S T R A T I .

Eunuque eft un mot grec, qui lignifie proprement

celui a qui les tefiicules ont été coupés , détruits : les Latins

l’appellent caßratus, fpado.

Comme celui d'eunuque eft particulièrement employé

pour lignifier un homme châtré, ainfi qu’il vient

d’être dit, c’eft fous cette acception qu’il va faire la

matière de cet article ; & pour ne rien laiffer à délirer,

elle fera tirée pour la plus grande partie de Y Hiß

toire naturelle de M. de Buffon, tome I I . de l'édition,

in-ix.

La cafiration, ainfi que Y infibulation, ne peuvent

avoir d’autre origine que la jaloufie, dit cet illuftre

auteur ; ces opérations barbares & ridicules ont été

imaginées par des efprits noirs Sc fanatiques, q ui,

par une baffe envie contre le genre humain, ont d iâé

des lois trilles Sc cruelles oh la privation fait la vertu,

Sc la mutilation le mérite.

Les Valéfiens, hérétiques arabes , faifoient un

afte de religion, non-feulement de fe châtrer eux-

mêmes , d ’après Origene, mais encore de traiter de

la même façon, de gré ou de force, tous ceux qu’ils

rencontroiênt. Epiphan. hcerefi-lviij.

On ne peut rien imaginer de bifarre & de ridicule

fur ce fujet que les hommes n’ayent mis en pratique,

ou par paflion ou par fuperftition. La caftration. eft

aufli devenue un moyen de punition pour certains

crimes ; c’étoit la peine de l’adultere chez les Egyg*

tiens.,

L’ ufagé de Cette opération eft fort ancien, Sc généralement

répandu. Il y avoit beaucoup d'eunuques

chez les Romains. Aujourd’hui dans toute l ’Afie &

dans une partie de l’Afrique, onfe fert de ces hommes

mutilés pour garder les femmes. En Italie cette

opération infâme Sc cruelle n’a pour objet que la perfection

d’un vain talent. Les Hottentots coupent un

tefticule à leurs enfans, dans l’idée que ce retranchement

les rend plus légers à la courfe. Dans d’autres

pays les pauvres mutilent leurs enfans pour éteindre

leur poftérité , & afin que ces enfans ne fe trouvent

pas un jour dans la mifere Sc dans l’aflïiCtion oh

fe trouvent leurs parens, Iorfqu’ils n’ont pas de pain

à leur donner.

Il y a plufieurs efpeces de caftrations. Ceux qui

n’ont en vûe que la perfection de la v o ix , fe contentent

de couper les deux tefticules ; mais ceux qui font

animés par la défiance qu’infpire la jaloufie, ne crôi-

roient pas leurs femmes en fûreté fi elles étoient gardées

par des eunuques de cette efpece : ils ne veulent

que ceux'auxquels on a retranché toutes les parties

extérieures de la génération.

L’amputation n’eft pas le feul moyen dont on fe

foit fervi : autrefois on empêchoit l’accroiffement

des tefticules fans aucune incifion ; l’on baignoit les

enfans dans l’eau chaude Sc dans des décoctions de

plantes ; enfuite on preffoit Sc on froiffoit les'tefticules

avec les doigts, affez long-tems pour en meurtrir

toute la fubftance ; & on en détruifoit ainfi l’or-

ganifatiom D ’autres étoient dans l’ufage de les comprimer

avec un infiniment : on prétend que ce dernier

moyen de priver de là virilité ne fait courir aucun

rifque pour la vie.

L’amputation des tefticules n’eft pas fort dange-

reufe , on la peut faire à tout âge ; cependant on

préféré le tems de l’enfance. Mais l’amputation entière

des parties extérieures de la génération eft le

plus fouvenf mortelle , fi on la fait après l’ âge de

quinze ans : 8c en ehoififfant l’âge le plus favorable,

qui eft depuis fept ans jufqu’à d ix , il y a toujours du

danger. La difficulté que l’on trouve de fâuvér ces

fortes d'eunuques dans l ’opération, les rend bien plus

chers que les autres : Tavernier dit que les premiers

coûtent cinq ou fix fois plus en Turquie & en Perfe.

Chardin obferve que l’amputation totale eft toûjours

accompagnée de la plus vive douleur ;• qu’on la fait

affez finement fur les jeunes gens ; mais qu’elle eft

très-dangereufe, paffé l?âge de 15 ans ; qu’il ën échappe

à peine un quart; & qu’il faut fix femaines pour

guérir la playe. Pietro délia Vàlle dit ali contraire,

que ceux à qui on fait cette opération en Përfe *

pour punition du viol & d’autres crimes du même

genre , en guériffent fort heureufèment-, quoique

avancés en âge ; Sc qu’on n’applique que des cendres

fur la plaie : nous ne favons pas fi ceux qüi fii-

biffoient autrefois la même peine en Egypte, comme

le rapporte Diodore de Sicile, s’en tirOiept aüfli

heureufement : félon Thévênot, il périt toûjours un

grand nombre de negres, que les Turcs foûrtiettènt

à cette opération , qùoiqu’ils prennent ,dés enfans

de huit oiv dix ans.

Outre ces eunuques negres, il y a d’àutrès eunuques

à Conftantinôple, dans toute la Turquie, en Perfe

, d'c. qui viennent pour la plupart du royaume de

Golconde, de la prefqu’île en deçà du Gange ; deS

royaumes d’Affan, d’Àracan, de Pégu, Sc de Malabar

, oh le teint eft gris ; du golfe de Bengale, oh ils

font de couleur olivâtre : il y ën a de blancs de Géorgie

Sc de Circaffie, mais en petit nombre. Tave^flîër

d i t , qu’étant au royaume de Golconde en 16 57,'oh

y fit jufqu’à vingt - deux mille eunuques. Les rioirs

viennent d’Afrique , principalement d’Ethiopie ;

ceux-ci font d’autant plus recherchés Sc plus chers,

qu’ils font plus horribles : on veut qu’ils ayentlè nez

fort plat, le regard affreux, les levres fort grandes

& fort groffes, Sc fur-tout les dents noires Sc écartées

les unes des autres. Ces peuples ont communé-*

ment les dents belles ; mais ce feroit un défaut pour

un eunuque nôir, qui doit être un monftre des plus

hideux'.

Les eüjïuqùes auxquels ôn n’a laiffé que les tefti-

cüles, ne laiffent pas de fentir de l’irritation dans

ce qui leur refte, Sc d’en avoir le ligne extérieur ,

même plus fréquemment que les autres hommes c

cette partie qui leur a été laiflee n’a cependant pris

qu’un très-petit accroiffement, fi la caftration leur a

été faite dès l’enfance ; car elle demeure à-peu-près

dans le même 'état oh elle étoit avant l’opération.

Un eunuque fait à l’âge de fept ans, e ft , à cet égard,

à vingt ans, comme un enfant de fept ans : ceux au

contraire, qui n’ont fubi l’opération que dans le tems

de la puberté, ou un peu plus tard, font à-peu-près

comme les autres hommes. « Il y a des rapports finguliets entre les parties

» de la génération Sc celles de la gorge, continue

» M» de Buffon ; les eunuques n’ont point de barbe 5

» leur voix, quoique forte Sc perçante, n’eft jamais

■ ,» d’un ton grave ; la correfpondance qu’ont certai-

» taines parties du corps humain, avec d’autres fort

» éloignées ,8c fort » quée, pourroit s’obdfieffrévreern tbeise n, Spcl uqsu gi éenfét riaclie fmi menatr -;

» mais on ne fait point affez d’attention aux effets ,

»lorfqu’on ne foupçonne pas quelles en peuvent

»» fêotrne qlues’o nca unf’eas :j amc’eafits ffaonnsg éd oàu tee xpaamr icneetrt ea .vraeic*

»» fmoaini n,c efus r cleofrqreufeplso ncdeapnecnedsa ndta nrosu llee unceo rpgsra nhdue-

»» pleasr tfieem dmu ejes uu dnee lgar amnadceh icnoer raenfipmonaldea :n cile y e na.t rdea nlas »» tmrôautrviecreo, ilte-sô mn pamasm de’alluëtsr ,e sS,c f lia l etês tger ;a cnodms, mbiéedne nc’ienns

»» tqouuer ncoeliae nfet rloeiutr sp lvuûse us tidlee cqeu ce ôltaé -nloàm? eIln cmlaet upraer odîet

» l’Ariatomie ». • Les Médecins n’ont pas autant négligé ï'obferva-

tioh de ces rapports, que M. de Buffon femble le

penfér ici. Ceux qüi font vërfés daiïs la Medecine

favent que cette obfervation eft au contraire une de

celles qui les a le-plus occupés de tous les tems dès

lé fiecle d’Hippocrate ; mais les fouhàits de M. de

Buffori, à ce t égard , fuffent-ils abfolument fondés ,

nous pourrions dès-à-préfent les regarder comme accomplis.

Nous avons des ouvrages qui ont précifé-

ment poür objet ces correfpondances modernes entre

différentes parties du corps humain, ou dans lefquels

il en eft traité par occafion ; on peut citer

comme urte produ&ion du premier genre le Specimen

hovi MediciUce-confpeclus, à Paris, chez;Guérin ; &

la thèfe d eM . Bord eu , médecin de l’uni ver fité de

Montpellïèr, & doâeur-régèht de la faculté de Me*

deéine de Paris, dans laquelle il fe propofe d’èxa-

miher an omnes'Cârpotis partis digcjlfoni opitulentur ?

'ly y i: & y conclut polir l’affirmative. Un ouvrage

du fécond genre , éft une::aufrë thèfe de ce dernier,

en fOfttie de differtatiOnfür lâ queftion utrum Aqui-

’ tarda fninerale s aquee tttofbis thtüniçis £ iÿ3ï-;. oh l’on

trouve d’excellentes' ch’ôfèS ,, par-tieülïerement fur

lës correfpondances dOnï-il s’agit,

« On obferverâ , dit M . .de Buffon ert finiffant fur

» la màtiere dont il s’agit, qüe cette correfpondance

» entre la voix Sc les parties de la génération, fere-

» connoît non-feulertiehï dansleS eunuqites, triais auf-

» fi dans les autres hommès, & même dans Iesféra-

» mes ; la* voix changé dans lës hommes à l’âge de

»-puberté, SC lès femmes qui ont la voix forte-font

» foüpçonnées d’âvôir plus' de penchant à l ’amour».

C ?èft 'ainfi que le grand phyficien -qui vient de

hous occuper fe borne à-doûner l’hiftoire des faitsa