aveuglément leurs préceptes : il rejette l’ufage du

feu en beaucoup de cas où les anciens l’employoient.

En général, il eft le partifan déclaré des moyens les

plus doux ; il conseille néanmoins de cautérifer les

articulations abreuvées de fucs pituiteux : il rapporte

à cette occafion les préceptes des anciens, mais il fe

décide d’après fa propre expérience. Ilavoiteffayé

fans fuccès l’application des remedes capables d’amollir

6c de difcuter la matière que rendoitun genou

fort gonflé & très-dur : le malade guérit par l’application

de cinq ou fix cautères aftuels, ronds, 6c affez

larges. Il cite un autre cas qui lui fera encore plus

d’honneur dans l’efprit des gens de bien. Un homme

de confidération avoit le genou fi gonflé & fi dur,

qu’il ne pouvoit le faire mouvoir. Fabrice, appellé

avec Capivaccius, jugea que cette maladie étoit incurable.

Un empyrique qu’on appella, mit un médicament

irritant fur la partie, qui y excita une grande

inflammation , avec chaleur, rougeur 6c douleur.

Dès ce moment même le genou acquit un peu de

mouvement, 6c les chofes ont toujours été de mieux

en mieux jufqu’à la parfaite guérifon. L’amour de la

vérité 6c du bien public fait dire à notre auteur que

cet empyrique a fait une cure qu’il n’a pas ofé entreprendre

, & il en prend occafion d’expliquer le

fa it, en difant que le cauftique a échauffé & atténué

la matière froide &C épaiffe qui formoit la tumeur.

Fabrice d’Aquapendente appliquoit quelquefois le

feu de façon qu’il n’avoit point d’a&ion immédiate

fur la partie. Pour la guérifon d’un ozeme ou ulcéré

de l ’intérieur du nez, il mit une cannule dans la narine

, & porta Je fer ardent dans cette cannule, dans

la vue d’échauffer la partie, 6c d’en deffécher l’humidité.

Le cautere a&uel paroît n’être refté dans la Chirurgie

, que lorfqu’il s’agit de détruire les caries 6c

de hâter les exfoliations ; encore n’eft-ce que dans le

cas où l’on ne peut être fur d’enlever exactement le

vice local par le tranchant de la gouge ou du cifeau.

Il eft certain que l’inftrument tranchant eft en général

préférable pour l’ouverture ou pour l’extirpation

des tumeurs; mais dans les abcès gangréneux on ne

retirera pas le même effet de l’inftrumenttranchant,

que du cautere aftuel. Dans les tumeurs dures qui

ne font pas fufceptibles d’être fxmplement ouvertes,

fi l’indication exigé qu’on y attire de l’inflammation

pour les faire fuppurer plus promptement, les cautères

potentiels peuvent être employés ; ils font naître

6c attirent la putréfa&ion. Mais fi la tumeur eft

déjà dilpofée à la pourriture, le cautere potentiel

ne convient point, le feu aftuel eft préférable. L’in-

cifion néceffaire pour donner iflîië aux matières, a

fouvent donné lieu à une plus grande corruption

dans certains anthrax. L’excès de l’air rend la pourriture

contagieufe, 6c lui fait faire des progrès. L’application

du feu n’a pas cet inconvénient ; il augmente

la force vitale dans les vaiffeaux circonvoifins,

6c il forme à l’extrémité divifée des vaiffeaux, une

efcarre folide qui tient lieu des tégumens naturels.

Que pouvoit-on faire de mieux que de porter le feu

fur ces maux de gorge gangréneux qui ces années

dernieres ont fait périr tant de monde ? C ’étoit une

efpece de charbon placé dans un lieu chaud 6c humide

, difpofé par conféquent à une prompte putréfaction

par fa fituation même, indépendamment de

fa nature. Les fcarifîcations n’ont fait aucun bien ,

6c la cautérifation auroit probablement arrêté les

progrès du mal, fi on l’eût employée à tems. (J")

Feu , ( Jurifprud'.) Ce terme a dans cette matière

plufieurs fignifications différentes.

Feu lignine fort fouvent minage. Chaquefeu, dans

certains endroits, paye au feigneur un droit appellé

foiiage: foragium, à foro. {A )

Feu eft pris quelquefois pour domicile; c’eft en ce

fens que l’ on dit que les mandians & vagabonds

n’ont ni feu ni lieu. Voye^ Ma n d ia n s 6* V a g a b

o n d s . (A )

Feu, dans d’autres ocçafions, eft pris pour incendie.

Les réglés que l’on fuit, dans ce cas, pour fa-

voir qui eft garant du dommage caufé par le feu, feront

expliquées au mot In c e n d ie . {A )

Feu du ciel, c’eft le tonnerre. Perfonne n’eft garant

du feu du ciel, ç’eft-à-dire du dommage caufé

par le tonnerre, qui eft un cas fortuit 6c une caufe

majeure. Voye^ In c e n d ie . {A )

Feu fe dit aufli, par abréviation, pour exprimer

la peine du feu : on dit condamner au feu, ou à être

brûlé v i f 6cc. On condamne au feu ceux qui ont commis

quelque facrilege, les empoifonneurs, les incendiaires,

&c. Voye{ Pe in e s . (A )

Feu ou défunt, fato funclus.

Feu lignifie aufli quelquefois les chandelles ou bougies

dont on fe fert pour certaines adjudications. On

compte le premier feu , le fécond feu , le troijîeme feu ,

c’eft-à-dire la première, fécondé, troifieme bougie,

&c. On adjuge à l’extinftion des feux. Voye£ C h a n d

e l l e é t e in t e . {A )

Feu, {Couvre-') voye[ C o u v r e -Fe u .

Feu croijfant & vacant, en Breffe , lignifie la vie

d'un homme. Il eft dû chaque année au feigneur d’Ar-

temare par feshommes de main-morte ou affranchis,

une gerbe de froment pour le feu .croijfant & vacant,

ou une bicherée de froment mefure de Châteauneuf.

Colle t, fur les Jlatuts de Savoie, livre I I I . titre j . des

droits feigneuriaux, p . g y. eft d’avis que ces termes

feu croijfant & vacant, lignifient la vie <Tun homme ,

parce qu’il eft fujet à ce devoir dès fa naiffance juf-

qu’à fa mort ; ou dès qu’il fait fon habitation à part,

& qu’il devient chef de famille, jufqu’à ce qu’il ceffe

de demeurer dans cet état. Collet penfe aufli que ces

termes, feu croijfant & vacant, veulent dire que ceux

qui vont s’établir dans cette terre d’Artemare, 6c

font feu croiffant 6c augmentant le nombre des feux

du lieu, deviennent fujets à la redevance dont on a

parlé ; & que ceux qui quittent ce lieu pour aller demeurer

pas pour cela exempts. Voye? Ma in -m o r t e &fuite. ma mm F e u , dans l'Art militaire y exprime les coups qu’on

aifleurs, 6c par-là font feu vacant, n’en font

tire avec les armes à feu, comme les canons, les

mortiers, les funls, les moufquetons, &c.

Ainfi faire feu fur une troupe , c’eft tirer fur elle

avec des armes à feu.

Le terme de feu s’employe plus ordinairement

pour exprimer les coups qu’on-tire avec le fufil,

qu’avec les autres armes a feu.

Le feu de l’infanterie ne confifte que dans les décharges

fucceflives du fufil ; 6c celui de la cavalerie,

dans celles du moufqueton & du piftolet, dont les

cavaliers font armés.

Le feu d’une place eft formé des décharges que

l’on fait de la place, avec les armes à feu dont on la

défend ; mais on entend néanmoins ordinairement

par ce feu, celui du canon de la place : c’eft pourquoi

on dit qu’on a fait taire le feu d ’une place y lorf-

qu’on en a démonté les batteries.

On diftingue plufieurs fortes de feux dans l’infanterie

, fuivant l’ordre dans lequel on fait tirer les

foldats.

L’ordonnance du 6 Mai 1755, fur l’exercice de

l’infanterie, en établit cinq ; favoir le feu par feclion,

par peloton, par deux pelotons , par demi-rang & par

bataillon..

Il faut obferver que, fuivant cette ordonnance

la fefrion eft formée d’une compagnie, & le peloton

de deux ; ainfi les deux pelotons font quatre compagnies

, c’eft-à-dire le tiers du bataillon, lorfqu’il

eft de douze, non compris celle des grenadiers.

; On voit pardà que le feu de feâion confifte à tirer

par compagnie ; celui de peloton , par deux ; celui

de deux pelotons, par quatre ; & celui de trois pelotons

, par fix compagnies. A l’égard du feu par bataillon

, c’eft celui qui eft exécuté par toutes les

compagnies du bataillon qui tirent enfemble dans le

même tems.

A ces différens feux il faut encore ajoûter le fiu

par rangs y qui s’exécute fucceflîvement par chacun

des rangs du bataillon ; & le feu roulant ou de rem~

part , qui fe fait ordinairement dans les falves & les

réjoiiiffances.

Pour exécuter ce dernier feu , fi les troupes font

lur plufieurs rangs , l’aile droite du premier commence

à tirer au lignai qui lui en eft donné ; le feu

va jufqu’à l’autre ajle, enfuite il commence par la

gauche du fécond rang, & il vient à la droite ; puis

de la droite du troifieme il va à la gauche de ce même

rang, & ainfi de fuite des autres rangs fans interruption.

Ces différens feux peuvent être appellés réguliers,

parce qu’ils s’exécutent avec réglé. II y en a un autre

qu’on nomme feu de billebaude ou fans ordre, que

les foldats exécutent en tirant enfemble ou féparé-

ment, à leur volonté.

Le feu de peloton, que l’ordonnance du 6 Mai

1755-établit en France, eft en ufage depuis long-

tems parmi les Hollandois : il y a quelqu’apparence

que l’invention leur en eft dûe, 6c que ce font eux

qui en ont fourni le modèle aux autres nations de

l’Europe qui l’ont adoptée. Quoi qu’il en foit, ob-

fervons qu’on a cependant tiré autrefois en France

par différentes divifions ou différentes petites parties

du bataillon, qu’on appelloit pelotons; mais feulement

dans des cas particuliers de retraite, d’attaques

de poftes , de chauffées, &c.

L’ancien feu le plus ordinaire 6c le plus commun ,

étoit le feu par rangs ; c’eft en effet celui qui paroît

le plus fimple & d’une exécution plus aifée : il a l’inconvénient

que les tirs n’en peuvent être que perpendiculaires

au front du bataillon. On prétend encore

qu’il s’exécute rarement avec ordre, quelques précautions

qu'on puiffe prendre; mais c’eft que rien ne fe fait

avec ordre à la guerre, qu’autant que les troupes y

ont été long-tems exercées : car il eft évident qu’on

peut parvenir affez promptement à faire tirer fans

confùfion les troupes par rangs, fur-tout à trois ou

quatre de hauteur, puifqu’on l’a fait autrefois fans

inconvénient fur un plus grand nombre de rangs.

Le bataillon étant rangé fur cinq ou fur fix rangs >

chacun tiroit fucceflîvement ; ou bien on en faifoit

tirer deux ou trois à-la-fois, ou cinq en même tems.

Voye£ E m b o î t e m e n t .

Mais on a remarqué depuis, que lorfqu’il y a feulement

quatre rangs, le feu du dernier devient très-

dangereux pour le premier; c’eft par cette raifon que

l’ordre fur trois rangs a été propofé, comme le plus

convenable pour le feu. Voye{ Évolu tions.

Un autre inconvénient du feu par rangs c’eft:

qu’on ne peut que très-difficilement le rendre continuel.

En effet, fi l’on fuppofe une troupe rangée fur

quatre rangs, 6c que le dernier rang tire le premier,

les autres étant genou en terre, le troifieme peut,

enfe levant, tirer enfuite, puis le fécond, & le premier

qui, auflî-tôt après fa décharge, doit remettre

genou à terre, ainfi que le fécond 6c le troifieme,

pour laiffer tirer le dernier, qui a eu le tems de recharger

pendant la durée du feu -des trois autres

rangs. Mais ces derniers ne peuvent guere recharger

leurs fufils le genou à terre ; parce que cette manoeuvre

, à laquelle M. le maréchal de Puyfegur dit qu’on

devroit exercer les troupes, ne leur eft pas enfei-.

gnée (a). Voyei E x e r c i c e . II faut par conféquent,

pour recharger, qu’ils fe tiennent debout, 6c qu’ils

interrompent la continuité de l’aâion du feu.

En tirant par fe&ion ou par peloton, on peut fe

procurer des tirs perpendiculaires ou obliques, fuivant

le befoin : on a d’ailleurs un feu continuel, parce

que le premier peut a voir rechargé lorfque le dernier

a tiré. D ’ailleurs ce feu s’exécutant fur un front

beaucoup plus petit que celui du bataillon, paroît

devoir être plus aifément réglé : il en parcourt rapidement

toutes les parties, comme le feu, par rangs ;

mais chaque partie eft fucceflîvement expofée au feu

de l’énnemi pendant le tems qu’elle recharge fes armes.

Il eft vrai que le front du bataillon n’y eft jamais

expofé tout entier, comme en tirant par rangs; mais

il faut convenir qu’en revanche le feu par peloton

peut être fujet, à moins qu’on n’y foit extrêmement

exercé, à plus de confùfion que celui des rangs.

Pour donner une idée plus parfaite du feu par peloton,

nous mettrons fous les yeux un bataillon di-

vifé dans fes fix pelotons, rangé fuivant l’ordonnance

du 6 Mai 1755.

(d) Il feroit fort difficile de le faire , à caufe de la longueur

du fufil, & de la preffion des files.

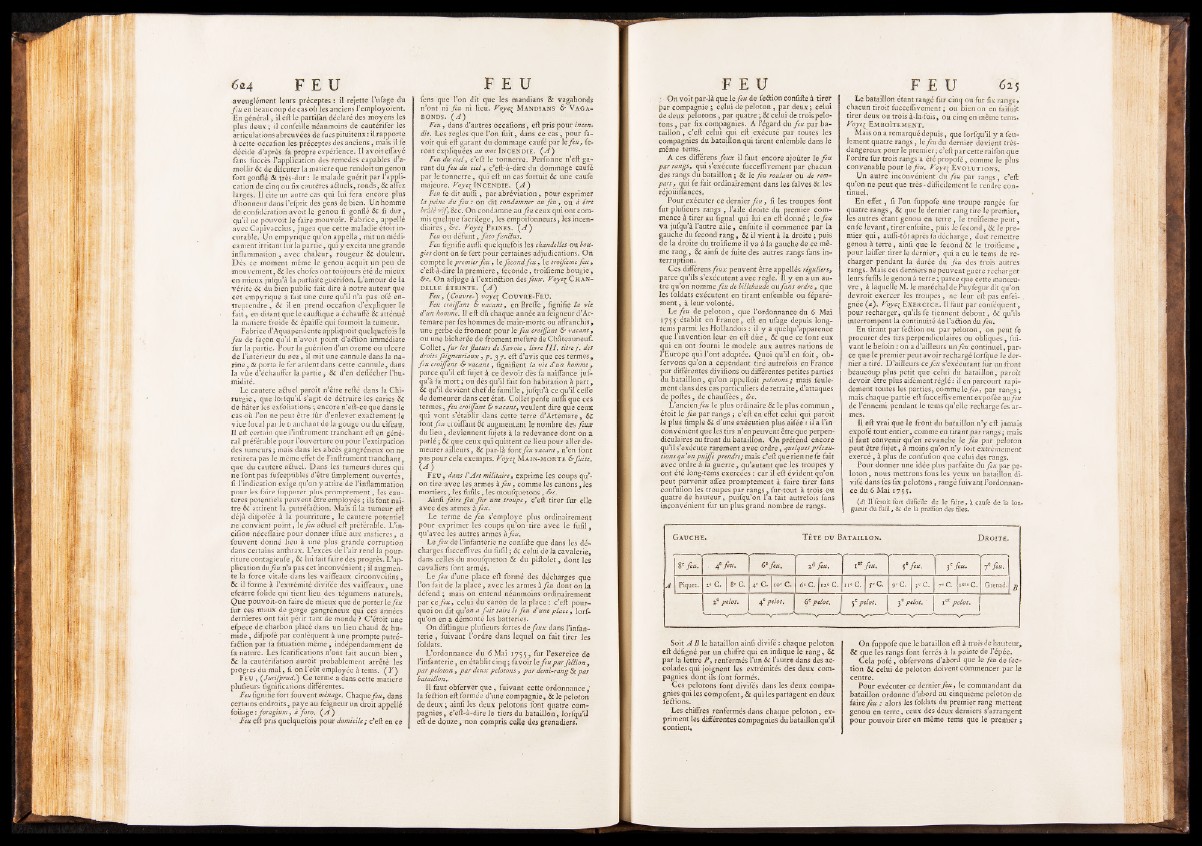

G a u c h e . T ê t e d u B a t a i l l o n . D r o i t e .

\

8e feu. 4’ fiu. 6 'fiu. 2* fiu.

Y" ----

Ia fiu. 5 ° fiu- Ÿ fiu. f f i u . I

Piquet. 2* C. j 8e C. 4e C. j 10e C.

P

O

|» 'C . | j - c . 9e C* 5e C- 7 C. 1«« c . Grenad.J

Ie pelot. 4e pelot. j

-------v-------A

6e pelot. [ 5 'pelot. 3 e pelot. ' j er pelot.

Soit A B le bataillon ainfi divifé : chaque peloton

eft défigné par un chiffre qui en indique le rang, 6c

par la lettre P , renfermés l’un 6c l’autre dans des accolades

qui joignent les extrémités des deux compagnies

dont ils font formés.

Ces pelotons font divifés dans les deux compagnies

qui les compofent, & qui les partagent en deux

leôions. .

Les chiffres renfermés dans chaque peloton, expriment

les différentes compagnies du bataillon qu’il

contient*

On fuppofe que le bataillon eft à trois de hauteur,

& que les rangs font ferrés à la pointe de l’épée.

Cela pofé, obfervons d’abora que le feu de fec-

tion & celui de peloton doivent commencer par le

centre.

Pour exécuter ce dernier feu , le commandant du

bataillon ordonne d’abord au cinquième peloton de

faire feu : alors les foldats du premier rang mettent

genou en terre, ceux des deux derniers s’arrangent

pour pouvoir tirer en même tems que le premier ;