744 F I E

éviter que des mauvais fucs formés dans. les premières

ypie§;vû le trouble des fondions des organes de

la digeftion dans cette circonftance , ne foilicitent

•des accidetis plus.grayes: dans le fécond ca s , les

mêmes remedes feront fa lu ta ire sle s faignées feront

réitérées félon la véhémence des lig n e s le s la-

veme^s-émollienS' multipliés ; on y ajoutera le cryf- j

tal minéral ; on en jettera dans fa boiffpn. Lorfque les : !

principaux fymptomes feront évanouis ou calmés ,

on rep&a; purgatifs les, lavemens émplliens, en y délayant

du miel mercuriel de nymphéa ou. de violettes,

eny^ron quatre onces deux onces de pulpe

deçaffe ; on fera enfin obferver à l’animal un régime

toujoursje^aét ; & s’il eft encore befoin d’évacuer ,

on pourra terminer la cure par un purgatif : car ces

fortes de médicamens ne font funeftes qu’autant qu’ils

font, très-mal compofés par les maréchaux,ou donnés

avant que l’irritation foit appaifée.

Une écurie dans laquelle l’air fera pur, froid,

& fouyent renouvellé , fera très-convenable au

cheval, attaqué de la fièvre ardente. Elle demande

dans lès commencemens, fur-tout fi elle eft avec toutes

les marques d’inflammation que j’ai défignées, les

fecours.de la faignée. La boiflon de l’animal fera

tiede, abondante; on aura attention d’y jetter du

cryftal minéral. Si on peut lui faire avaler quelque

chofe avec la c o rn e o n lui donnera de la déco&ion

émolliente dans laquelle on aura ajouté des gouttes

d’eau de rabel, julqu’à ce qu’elle ait acquis une certaine

acidité. On coupera avec cette même décoction

émolliente, le lait de vache écrémé dont on

compofera des lavemens en y mêlant deux ou trois

jaunes d’oeufs : s’il en eft befoin,on pourra employ er

en même tems le firop de pavot blanc, à la dofe de

trois onces ; les indications devant nous diriger dans

le choix des clyfteres. La vapeur de l’eàu chaude

déterminée dans fes nafaux, des injeâions pouflées

pa rla même voie dans l’arriere-bouche, & faites

avec une déeoélion de feuilles d’alléluya , & quelques

gouttes d’efprit de fouffe ou d’eau de rabel, feront

encore très-utiles : il s’agira en un mot de mettre

fin à la contraâion des fibres , par tous les

moyens poflibles , de délayer exactement les liqueurs,

& d’évacuer infenfiblement par les urines,

par l’infenfible tranfpiration,tout ce qui peut entretenir

la maladie.

La faignée , les purgatifs doivent être proferits

dans laJîevre peftilentielle : il en eft de même de la

boiffon nitrée , attendu l’abattement confidérable

des forces. Si néanmoins Fanimal n’eft pas beaucoup

affaiffé, & 1i l’on remarque une agitation très-vive

dans les folides & dans les fluides, ainfi que tous les

fymptomes qui l’annoncent, on pourra tenter avec

la plus grande circonfpeélion, de l’appaifer par des

lavemens, & en lui ouvrant la veine. Cet objet remp

li, on aura recours à des cordiaux tempérés, tels

que les eaux de chardon bénit, de feorfonere & de

feabieufe,qu’on lui donnera avec la corne : peu-à-peu

,on paffera de ces cordiaux tempérés à des cordiaux

plus chauds & plus aélifs, tels que le diaphorétique

minéral, le bèzoard, la poudre de viperes, le fel vo latil

de corne de cerf, la thériaque, 6-c. dont l’effet

eft dè -chaffer & de pouffer à l’habitude du corps la

matière morbifique, & par lefquels il eft à propos de

; débuter, lorfque le cheval eft , pour ainfi dire ,

' anéanti.

f A l’égard des tumeurs critiques , notre but principal

doit être d’attirer le venin au-dehors, en favo-

'rifarit la fuppuration, pour rendre la crife parfaite.

'O n émployera pour y parvenir le cataplafme matu-

ratif fait avec le levain , l’ofeille, le bafdicum, la

fiente de pigeon:mais on appliquera, s’il eft néceffai-

r e , lès ventoufes fur le bubon qui dès que nous ap-

percevrons de la fluctuation, fera ouvert avec un

F I F

bouton de feu. Nous entretiendrons la fuppuration

jufqu’à ce que toute la dureté foit confumée : après

quoi nous détergerons l’ulcere, nous le mondifie-

rons, & nous le conduirons à une parfaite cicatrice

; fauf à mettre enfuite en ufage les purga'tifs pour

terminer entièrement la cure, (e)

FIFE ( Géog. ) Otlioliriia, province méridionale

d’Ecoffe , bornée au nord par le-golfe de Fai ; à

l’orient:, par la mer; au midi, par le golfe de

Forth ; & à l’oiieft, par les monts Qrchell ( Ochell-

hills ) : elle fe divife fort communément en orient &

occident. L’air y eft b on , & fes bords font fertiles

en blé & en pâturages. Saint-André en eft la capitale.

Cette province fut d’abord nommée Rofs, c’eft-

à-dire prefqu’ifle ; & en effet, c’en eft une, qui fut

.réunie à la couronne fous le régne de Jacques I.

M. de Lifle met la pointe la plus orientale de la province

de Fife , dite Fife-nefs, à 16 deg. 20 min. d©

■ long. & fa latit. à 56 deg. 27 min. ( D . J. )

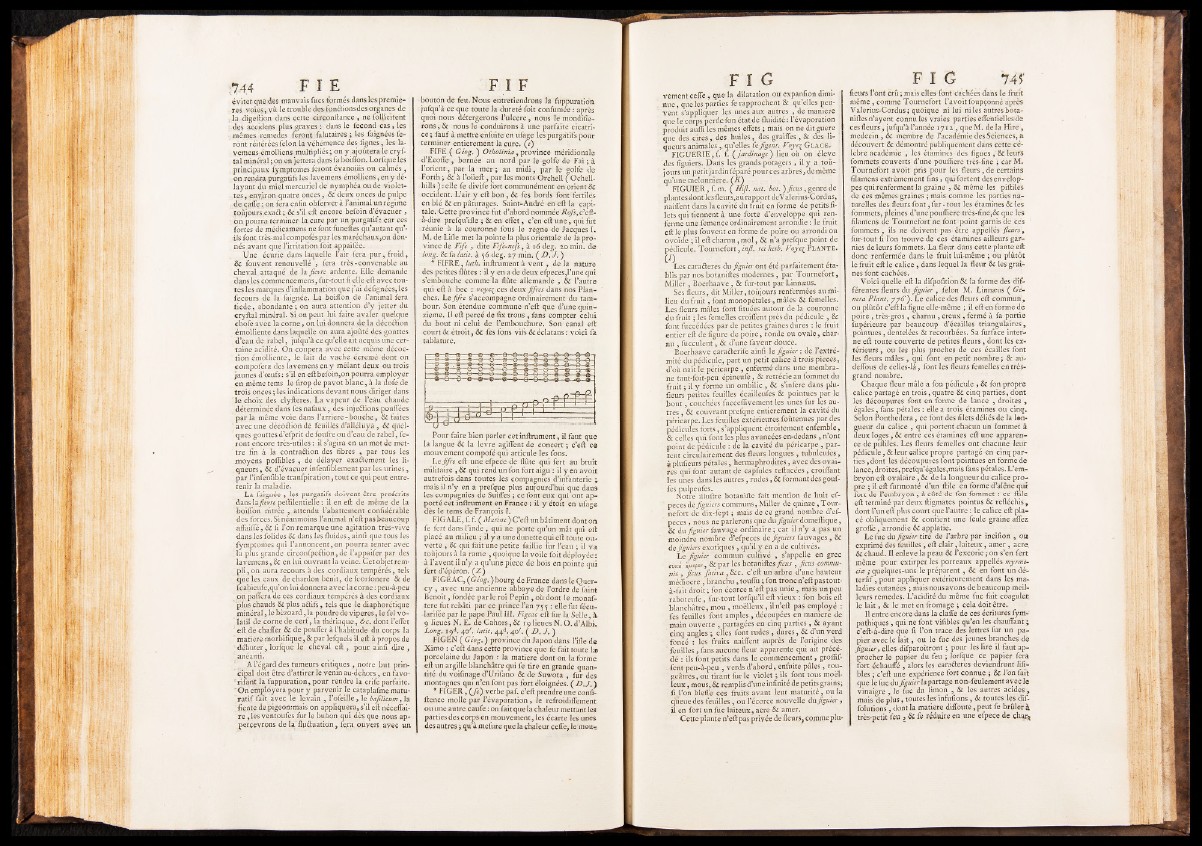

* FIFRE, luth, infiniment à v e n t , .de la nature

des petites flûtes : il y en a de deux efpeces,l’une qui

s’embouche comme la flûte allemande , & l’autre

qui eft à bec : voye\-ces deux fifres dans nos Planches.

Le fifre s’accompagne ordinairement du tambour.

Son étendue commune n’eft que d’une quinzième.

Il eft percé de fix trous , fans compter celui

du bout ni celui de l’embouchure. Son canal eft

court & étroit, & fes fons vifs ôcéclatans : voici fa

tablature.

Pouf faire bien parler cet infiniment, il faut que

la langue & la levre agiffent de concert ; c’eft ce

mouvement compofé qui articule les fons.

Lz fifre eft une efpece de flûte qui fert au bruit

militaire , & qui rend un fon fort aigu : il y en avoit

autrefois dans toutes les compagnies d’infanterie ;

mais il n’y en a prefque plus aujourd’hui que dan9

les compagnies de Suiffes ; ce font eux qui ont apporté

cet infiniment en France : il y étoit en ufage

dès le tems de François I.

FIG A LE, f. f. ( Marine ) C ’eft un bâtiment dont oft

fe fert dans l’inde, qui ne porte qu’un mât qui eft

placé au milieu ; il y a une dunette qui eft toute ouverte

, & qui fait une petite faillie fur l’eau ; il v a

toûjours à la rame , quoique la voile foit déployée:

à l ’avent il n’y a qu’une piece de bois en pointe qui

fert d’épéron. (Z )

F1GÉAC, {Géog. ) bourg de France dans le Quer-

c y , avec une ancienne abbaye de l’ordre de faint

Benoît, fondée parle roi Pépin , où dont le monaf-

tere fut rebâti par ce prince l’an 75 5 : elle fut fécu-

larifée par le pape Paul III. Figeac eft fur la Selle, à

9 lieues N. E. de Cahors, & 19 lieues N. O. d’Alb»,

Long. i9 d. 40'. latit. 44e*.40'. { D . J . )

FIGEN ( Géog. ) province du Japon dans l’ifle d©

Ximo : c’eft dans cette province que fe fait toute la»

porcelaine du Japon : la matière dont on la forme

eft un argille blanchâtre qui fe tire en grande quantité

du voifinage d’Urifano & de Suwota , fur des

montagnes qui n’en font pas fort éloignées. (Z ? ./ .)

* FIGER, {Je) verbe paf. c’eft prendreune confi-

flence molle par l’évaporation, le refroidiffement

ou une autre caufe : on fait que la chaleur mettant les

parties des corps en mouvement, les écarte les unes

des autres ; qu’à mefure que la chaleur ceffe, le mouv

e m e n t c e f f e , q u e l a d i l a t a t i o n q u e x p a n f i o n d im i - ;

n u e , q u e l e s p a r t i e s f e r a p p r o c h e n t & q u e l le s p e u v

e n t s ’ a p p l i q u e r l e s u n e s a u x a u t r e s , d e m a n i é r é

q u e l e c o r p s p e r d e f o n é t a t d e f lu id i t é : l ’ é v a p o r a t i o n

p r o d u i t a u f f i l e s m ê m e s e f f e t s ; m a i s o n n e d i t g u e r e ,

q u e d e s c i r e s , d e s h u i l e s , d e s g r a i f f e s , & d e s v l i - ]

q u e u r s a n im a l e s , q u ’ e l l e s f e figent-. Foye^ G l a c e .

FIGUERIE, f. f. ( jardinage ) lieu oii on éleve

des figuiers. Dans les grands potagers , il y a toujours

un.pëtit jardin féparé pour ces arbres, de même

qu’une melonniere. {K ) -

FIGUIER, f. m. ( Hift. nat. bot. ) ficus ^ genre de

plantesdont les fleurs,au rapport deValerins-Cordus, ;

naiffent dans la cavité du fruit en formé de petits fi-

lets qui tiennent à une forte d’enveloppe qui renferme

une femence ordinairement arrondie : le fruit

eft le plus fouvent en forme de poire ou arrondi ou

ovoïde ; il eft charnu ,-mol, & n’a prefque point de

pédicule. Tournefort, injl. rei herb. Voyeç PLANTE.

CO . , . I

Les caraéleres du figuier ont été parfaitement établis

par nos botaniftes modernes , par Tournefort,

Miller , Boerhaave , & fur-tout par Linnæus.

Ses fleurs, dit Miller, toûjours renfermées au mi-.

lieu du fru it, font monopétales, mâles &c femelles.

Les fleurs mâles font fituées autour de la couronne

du fruit ; les femelles croiffent près du pédicule , &

font fuccédées par de petites graines dures : le fruit

entier eft de figure de poire, ronde ou ovale, charnu

, fucculent, & d’une faveur douce.

Boerhaave caraélerife ainfi le figuier : de. l’extrémité

du pédicule, part un petit calice à trois pièces,

d’où naît le péricarpe , enfermé dans une membrane

tant-foit-peu épineufe, & rétrécie au fommet du

fruit ; il y forme un ombilic , & s’infere dans plu-

fieurs petites feuilles écailleufes & pointues par le

b o u t , couchées’fiicceflivement les unes fur les autres

, & couvrant prefque entièrement la cavité du

péricarpe. Les feuilles extérieures foûtenues par des ,

pédicules forts, s’appliquent étroitement enfemble,

& celles qui font les plus avancées en-dedans , n’ont

point de pédicule : de la cavité du péricarpe , partent

circulairement des fleurs longues , tubuleufes,

à plufieurs pétales, hermaphrodites, avec des ovaires

qui font autant de capfules teftacées , croiffant

les unes dans les autres, rudes, formant des gouffes

pulpeufes.

Notre illuftre botanifte fait mention de huit efpeces

de figuiers communs, Miller de quinze, Tournefort

de dix-fept ; mais de ce grand nombre d’ef-

peces, nous ne parlerons que du figuier domeftique,

& du figuier fauvage ordinaire ; car il n’y a pas un

moindre nombre d’efpeces de figuiers fauvages, &

de figuiers exotiques , qu’il y en a de cultivés.

Le figuier commun cultivé , s’appelle en grec

av-Av «/Atpov., & par les botaniftes ficus , ficus commun

s , ficus fativa, S ic. c’eft un arbre d’une hauteur

médiocre , branchu, touffu ; fon tronc n’eft pas tout-

à-fait droit; fon écorce n’eft pas unie, mais un peu

raboteufe, fur-tout lorfqu’il eft vieux : fon bois eft

blanchâtre, mou , moelleux, il n’eft; pas employé :

fes feuilles font amples , découpées en maniéré de

main ouverte , partagées en cinq parties , & ayant

cinq angles ; elles font rudes , dures, & d’un verd

, foncé : les fruits naiffent auprès de l’origine des

feuilles, fans aucune fleur apparente qui ait précédé

f ils font petits dans le commencement, groflif-

fent peu-à-peu , verds d’abord, enfuite pâles , rougeâtres,

ou tirant fur le violet ; ils font tous moelleux

, mous, & remplis d’une infinité de petits grains;

fr l’on bleffe ces fruits avant leur maturité, ou la

queue des feuilles, ou l’écorce nouvelle du figuier ,

il en fort un fuc laiteux, acre & amer.

Cette plante n’eftpas privée de fleurs^ coflitne plufieurs

l’ont cru ; mais elles font Cachées dans le fruit

même , comme Tournefort l’avoit foupçonné après

Valerius-Cordus; quoique ni lui ni les autres bota-

niftesn’ayent connu les vraies parties ëffentiellesde

:ces fleurs, jufqu’à l’année 1712 , que M. de la Hire ,

médecin , & membre de l’académie des Sciences, a

découvert & démontré publiquement dans cette célèbre

académie , les étamines des figues , & leurs

fommetS'couverts d’une pouffierè très-fine ’; càr M.

Tournefort avoit pris pour les fleurs , de Certains

filamens extrêmement fins, qui fortent des enveloppes

qui renferment la graine , & même1 lès piftiles

, de ces mêmes graines ; mais-comme les parties naturelles

des fleurs font, fur - tout les étamines & les

- fommets, pleines d’une poufliere très-fine,& que les

filamens de Tournefort ne font point garnis dè ces 1

fommets , ils ne doivent pas être appellés fleurs,

fur-tout fi lbn trouve de ces étamines ailleurs garnies

de leurs fommets. La fleur dans cette plante eft

.donc renfermée dans le fruit lui-même ; où plûtôt

le fruit eft le calice , dans lequel la fleur & les graines

font cachées.

Voici quelle eft la difpofition & la forme des différentes

fleurs du figuier , félon M. Linnæus ( £«-

nera Plant. j jG ) . Le calice des fleurs eft commun ,

ou plûtôt c’eft la figue elle-même ; il eft en forme de

poire , très-gros , charnu , creux, fermé à fa partie

fupérieure par beaucoup d’écailles triangulaires,

pointues, dentelées & recourbées. Sa furfacè interne

eft toute couverte de petites fleurs, dont les extérieurs

, ou les plus proches de ces écailles font

les fleurs mâles , qui font en petit nombre ; & ati-

deffous de celles-là, font les fleurs femelles en très-

grand nombre.

Chaque fleur mâle a fon pédicule , & fon propre

calice partagé en trois, quatre & cinq parties, dont

les découpures font en forme de lance , droites ,

égalés, fans pétales : elle a trois étamines ou cinq.

Selon Ponthedera, ce font des filets déliés de la longueur

du calice , qui portent chacun un fommet à

deux loges, & entre ces étamines eft une apparence

de piftiles. Les fleurs femelles ont chacune leur

pédicule, & leur calice propre partagé en cinq part

ies, dont les découpures font pointues en forme de

lance, droites, prefqu’égates,mais fans pétales. L’embryon

eft ovalaire, & de la longueur du calice propre

; il eft furmonté d’un ftile en forme d’alêne qui

fort de l’embryon, à côté de fon fommet : ce ftile

eft terminé par deux ftigmates pointus & réfléchis ,

dont l’ùn eft plus court que l’autre : le calice eft placé

obliquement & contient une feule graine affez

grofie, arrondie & applatie.

Le fuc du figuier tiré de l’arbre par incifion , ou

exprimé des feuilles, eft c lair, laiteux, amer, acre

& chaud. Il enieve la peau & l’excorie ; on s’en fert

même pour extirper les porreaux appellés myrmè-

ciai ; quelques-uns le préparent, & en font un dé-

terfif, pour, appliquer extérieurement dans les maladies

cutanées ; mais nous avons de beaucoup meilleurs

remedes. L’acidité du même fuc fait coagulée

le la it , & le met en fromage ; cela doit être.

Il entre encore dans la claffe de ces écritures fym-

pathiqiies , qui ne font vifibles qu’en les chauffant ;

c’eft-à-dire que fi l’on trace des lettres fur un papier

avec le la it , ou le fuc des jeunes branches de

figuier, elles difparoîtront ; pour les lire il faut approcher

le papier du feu ; lorfque ce papier fera

fort échauffé , alors les caraéleres deviendront lifi-

bles ; c’eft une expérience fort connue ; & l’on fait

que le fuc du figuier la partage non-feulement avec le

vinaigre , le fuc du limon , & les autres acides,

mais de plus, toutes les infufions, & toutes les dif-

folutions , dont la matière diffoute, peut fe brûler à

très-petjt feu , & fe réduire en une efpece de çhar^