ter la chaleur jufqu’auhaut de Véiicvt, afin que les

pains foient tous etuvés dans le même tems. Il faut

faire un feu toujours égal. Si dans les premiers jours

on en faifoit, il feroit à craindre que l’eau du .pain

ne tombât dans la pâte ; ce qui le feroit fouler, 8c

donneroit beaucoup de peine à refaire: fi on en fait

trop , une grande quantité de pains rougiront au

lieu de blanchir..

ETUVÉE , f. f, en terme de Cuijîne, éft le nom

qu’on donne à une forte de préparation de poiflon,

que l’on fait cuire dans de bon v in , avec oignons,

champignons, 8c épices ; le tout enfemble Tùr un

grand feu dont on fait monter la flamme dans la caf-

lèrole poiffonniere, ou autre uftenfile dont on fe fert

pour lors , afin de brûler le vin.

ETUVER, en terme de Cirier,c’eft mettre dans un lit

des cierges nouvellement jettés, afin de concentrer

la chaleur 8c de la réduire au degré néceflaire, pour

recevoir les impreflions qu’il faut donner à la cire.

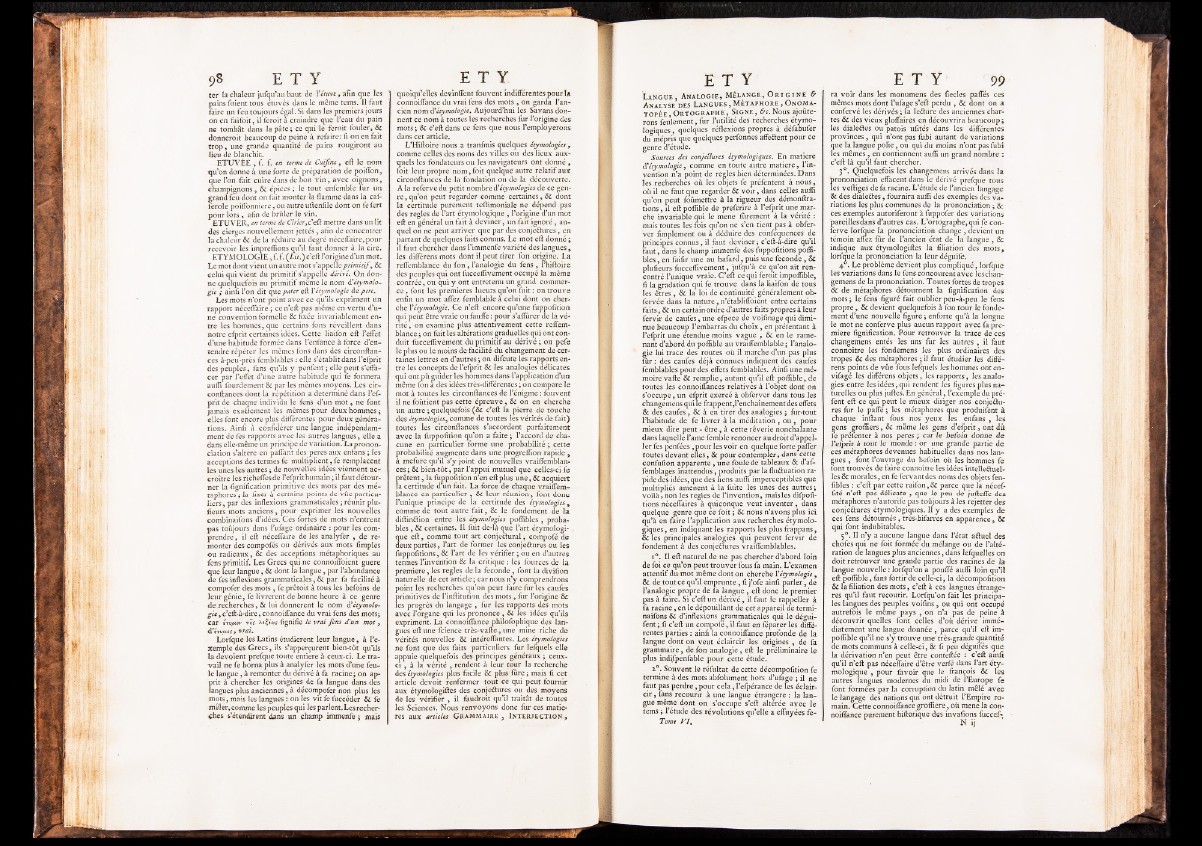

ETYMOLOGIE, f. f. (Lit.) c’efl: l’origine d’un mot.

Le mot dont vient un autre mot s’appelle primitifs Sc

celui qui vient du primitif s’appelle dérivé. On donne

quelquefois au primitif même le nom 8 étymologie

; ainfi l’on dit que pater eft l’étymologie de pere.

Les mots n’ont point avec ce qu’ils expriment un

rapport néceflaire ; ce n’eft pas même en vertu d’une

convention formelle 8c fixée invariablement entre

les hommes, que certains fons réveillent dans

notre efprit certaines idées. Cette liaifon eft l’effet

d’une habitude formée dans l’enfance à force d’entendre

répéter les mêmes fons dans des circonftan-

ces à-peu-près femblables : elle s’établit dans l’efprit

des peuples, fans qu’ils y penfent ; elle peut s’effacer

par l’effet d’une autre habitude qui fe formera

aufli fourdement 8c par les mêmes moyens. Les circonftances

dont la répétition a déterminé dans l’ef-

prit de chaque individu le fens d’un mot, ne font

jamais exactement les mêmes pour deux hommes ;

elles font encore plus différentes pour deux générations.

Ainfi à confidérer une langue indépendamment

de fes rapports avec les autres langues, elle a

dans elle-même un principe de variation. La prononciation

s’altere en paffant des peres aux enfàns ; les

acceptions des termes fe multiplient, fe remplacent

les unes les autres ; de nouvelles idées viennent accroître

les richeffes de l’efprit humain ; il faut détourner

la Signification primitive dès mots par des métaphores

; la fixer à certains points, de vue particuliers

, par des inflexions grammaticales ; réunir plusieurs

mots anciens, pour exprimer les nouvelles

combinaifons d’idées. Ces fortes de mots n’entrent

pas toujours dans l’ufage ordinaire : pour les comprendre

, il eft néceflaire de les analyfer , de remonter

des compofés ou dérivés aux mots Amples

ou radicaux, 8c des acceptions métaphoriques au

fens primitif. Les Grecs qui ne connoiffoient guere

que leur langue, & dont la langue, par l’abondance

de fes inflexions grammaticales, 8c par fa facilité à

compofer des mots, fe prêtoit à tous les befoins de

leur génie, fe livrèrent de bonne heure à ce genre

de recherches, & lui donnèrent le nom ïïétymologie

, c’eft-à-dire, connoiflance du v rai fens des mots;

car tTv/jtov tmc At|t'aç lignifie le vrai fens dé un mot,

âé’tTuuoç , vrai.

Lorfque les Latins étudièrent leur langue, à l’exemple

des Grecs, ils s’apperçurent bien-tôt qu’ils

la dévoient prefque toute entière à ceux-ci. Le trav

a il ne fe borna plus à analyfer les mots d’une feule

langue, à remonter du dérivé à fa racine; on apprit

à chercher les origines de fa langue dans des

langues plus anciennes, à decompofer non plus les

mots, mais les langues : on les vit fe luccéder 8c fe

mêler, comme les peuples qui les parlent. Les recherches

s’étendirent dans un champ immenfe ; mais

quoiqu’ elles devinflent fouvent indifférentes pour la

connoiflance du vrai fens des mots , on garda l’ancien

nom d'étymologie. Aujourd’hui les Savans donnent

ce nom à toutes les recherches fur l’origine des

mots ; 8c c’eft dans ce fens que nous l’employerons

dans cet article.

L ’Hiftoire nous a tranfmis quelques étymologies ,

comme celles des noms des villes ou des lieux auxquels

les fondateurs ou les navigateurs ont donné ,

foit leur propre nom, foit quelquè autre relatif aux

circonftances de la fondation ou de la découverte.

A la referve du petit nombre d'étymologies de ce genre

, qu’on peut regarder comme certaines, 8c dont

la certitude purement teftimoniale ne dépend pas

des réglés de l’art étymologique , l’origine d’un mot

eft en général un fait à deviner, un fait ignoré, auquel

on ne peut arriver que par des conjectures, en

partant de quelques faits connus. Le mot eft donné ;

il faut chercher dans l’immenfe variété des langues,

les différens mots dont il peut tirer fon origine. La

reflemblance du fo n , l’analogie du fens , l’hiftoire

des peuples qui ont fucceflivement occupé la même

contrée, ou qui y ont entretenu un grand commerce

, font les premières lueurs qu’on fuit : on trouve

enfin un mot afîez femblable à celui dont on cherche

l’étymologie. Ce n’eft encore qu’une fuppofition

qui peut être vraie ou faufle : pour s’aflïirer de la vérité

, on examine plus attentivement cette reflemblance

; on fuit les altérations graduelles qui ont conduit

fucceflivement du primitif au dérivé ; on pefe

le plus ou le moins de facilité du changement de certaines

lettres en d’autres ; on difcute les rapports entre

les concepts de l’efprit 8c les analogies délicates

qui ont pu guider les hommes dans l’application d’un

même fon à des idées très-différentes ; on compare le

mot à toutes les circonftances de l’énigme : fouvent

il ne foûtient pas cette épreuve, & on en cherche

un autre ; quelquefois (8c c’eft la pierre de touche

des étymologies, comme de toutes les vérités de fait)

toutes les circonftances s’accordent parfaitement

avec la fuppofition qu’on a faite ; l’accord de chacune

en particulier forme une probabilité ; cette

probabilité augmente dans une progreflion rapide ,

à mefure qu’il s’y joint de nouvelles vraiflemblan-

ces ; 8c bien-tôt, par l’appui mutuel que celles-ci fe

prêtent, la fuppofition n’en eft plus une, 8c acquiert

la certitude d’un fait. La force de chaque vraiflem-

blance en particulier , 8c leur réunion, font donc

l’unique principe de la certitude des étymologies,

comme de tout autre fait, 8c le fondement de la

diftin&ion entre les étymologies poflibles , probables

, 8c certaines. Il fuit de-là que l’art étymologi- .

ue eft, comme tout art conje&ural, compofé de

eux parties, l’art de former les conje&ures ou les

fuppofitions, 8c l’art de les vérifier ; ou en d’autres

termes l’invention 8c la critique : les fources de la

première, les réglés de la fécondé, font la divifion

naturelle de cet article ; car noüs n’y comprendrons

point les recherches qu’on peut faire fur les caufes

primitives de l’inftitution des m ots, fur l’origine 8c

les progrès du langage , fur les rapports des mots

avec l’organe qui les prononce , 8c les idées qu’ils

expriment. La connoiflance philofophique des langues

eft une fcience très-vafte, une mine riche de

vérités nouvelles 8c intéreflantes. Les étymologies

ne font que des faits particuliers fur lefquels elle

appuie quelquefois des principes généraux ; ceux-

ci , à la vérité , rendent à leur tour la recherche

des étymologies plus facile 8c plus fïire ; mais fi cet

article devoit renfermer tout ce qui peut fournir

aux étymologiftes des conje&ures ou des moyens

de les vérifier , il faudroit qu’il traitât de toutes

les Sciences. Nous renvoyons donc fur ces matières

aux articles Grammaire , Interjection ,

Langue, Analogie, Mélange, Or ig in e & Analyse des Langues , Métaphore , Onomatopée,

Ortographe, Signe, &c.Nous ajoûte-

rons feulement, fur Futilité des recherches étymologiques

, quelques réflexions propres à défabufer

du mépris que quelques perfonnes affe&ent pour ce

genre d’étude.

Sources des conjectures étymologiques. En matière

d’étymologie, comme en toute autre matière, l’invention

n’a point de regies bien déterminées. Dans

les recherches oit les objets fe préfentent à nous,

oii il ne faut que regarder 8c vo ir , dans celles aufli

qu’on peut foûmettre à la rigueur des démonftra-

tions, il eft poflible de prefcrirè à l’efprit une marche

invariable qui le mene lïirement à la vérité :

mais toutes les fois qu’ on ne s’en tient pas à obfer-

ver Amplement ou à déduire des conféquences de

principes connus, il faut deviner ; c’eft-a-dire qu’il

faut, dans le champ immenfe des fuppofitions poflibles

, en faifir une au hafard, puis une fécondé , 8c

plufieurs fucceflivement, jufqu’à ce qu’on ait rencontré

l’unique vraie. C’eft ce qui feroit impoflible,

fi la gradation qui fe trouve dans la liaifon de tous

les êtres , 8c la loi de continuité généralement ob-

fervée dans la nature, n’établifloient entre certains

faits, 8c un certain ordre d’autres faits propres à leur

fervir de caufes, une efpece de voifinage qui diminue

beaucoup l’embarras du choix, en préf entant à

l’efprit une étendue moins vague , 8c en le ramenant

d’abord du poflible au vraiflemblable ; l’analogie

lui trace des routes où il marche d’un pas plus

iûr : des caufes déjà connues indiquent des caufes

femblables pour des effets femblables. Ainfi une mémoire

vafte 8c remplie, autant qu’il eft poflible, de

toutes les connoiflances relatives à l’objet dont on

s’occupe, un efprit exercé à obferver dans tous les

changemens qui le frappent,l’enchaînement des effets

8c des caufes, 8c à en tirer des analogies ; fur-tout

l’habitude de fe livrer à la méditation , ou , pour

mieux dire peut - être, à cette rêverie nonchalante

dans laquelle l’ame femble renoncer au droit d’appel-

ler fes penfées ,pour les voir en quelque forte pafler

toutes devant elles, 8c pour contempler, dans cette

confufion apparente , une foule de tableaux 8c d’af-

femblages inattendus, produits par la flu&uation rapide

des idées, que des liens aufli imperceptibles que

multipliés amènent à la fuite les unes des autres ;

voilà, non les regies de l’invention, mais les difpofi-

tions néceflaires à quiconque veut inventer, dans

quelque genre que ce foit ; 8c nous n’avons plus ici

qu’à en faire l’application aux recherches étymologiques

, en indiquant les rapports les plus frappans,

8c les principales analogies qui peuvent fervir de

fondement à des conje&ures vraiffemblables.

i° . Il eft naturel de ne pas chercher d’abord loin

de foi ce qu’on peut trouver fous fa main. L’examen

attentif du mot même dont on cherche l’étymologie,

8c de tout ce qu’il emprunte, fi j’ofe ainfi parler, de

l’analogie propre de là langue , eft donc le premier

pas à faire. Si c’eft un dérivé, il faut le rappeller à

fa racine, en le dépouillant de cet appareil de termi-

naifons 8c d’inflexions grammaticales qui le dégui-

fent ; fi c’eft un compofe, il faut en féparer les différentes

parties : ainfi la connoiflance profonde de la

langue dont on veut éclaircir les origines , de fa

grammaire, de fon analogie, eft le préliminaire le

plus indifpenfable pour cette étude.

2°. Souvent le réfultat de cette décompofition fe

termine à des mots abfolument hors d’ufage ; il ne

faut pas perdre, pour cela, l’efpérance de les éclaircir

, fans recourir à une langue étrangère : la langue

même dont on s’occupe s’eft altérée avec le

tems ; l’étude des révolutions qu’elle a efluyées fe-

Tome VI.

ra voir dans les monumens des fiecles pafles ces

mêmes mots dont l’ufage s’eft perdu , 8c dont on a

confervé les dérivés ; la le&ure des anciennes chartes

8c des vieux gloflaires en découvrira beaucoup ;

les diale&es ou patois ufités dans les différentes

provinces, qui n’ont pas fubi autant de variations

que la langue p olie, ou qui du moins n’ont pas fubi

les mêmes, en contiennent aufli un grand nombre :

c’eft là qu’il faut chercher.

3°. Quelquefois les changemens arrivés dans la

prononciation effacent dans le dérivé prefque tous

les veftiges de fa racine. L ’étude de l’ancien langage

8c des diale&es, fournira aufli des exemples des variations

les plus communes de la prononciation ; 8c

ces exemples autoriferont à fuppofer des variations

pareillesdans d’autres cas. L’ortographe, qui fe con-

lerve lorlque la prononciation change, devient un

témoin allez fur de l’ancien état de la langue , 8c

indique aux étymologiftes la filiation des mots,

lorfque la prononciation la leur déguife.

4°. Le problème devient plus compliqué, lorfque

les variations dans le fens concourent avec les changemens

de la prononciation. Toutes fortes de tropes

8c de métaphores détournent la lignification des

mots ; le fens figuré fait oublier peu-à-peu le fens

propre, 8c devient quelquefois à fon tour le fondement

d’une nouvelle figure ; enforte qu’à la longue

le mot ne conferve plus aucun rapport avec fa première

lignification. Pour retrouver la trace de ces

changemens entés les uns fur les autres , il faut

connoître les fondemens les plus ordinaires des

tropes 8c des métaphores ; il faut étudier les différens

points de vûe fous lefquels les hommes ont en-

vifagé les différens objets, les rapports, les analogies

entre les idées, qui rendent les figures plus naturelles

ou plus juftes. En général, l’exemple du pré-

fent eft ce qui peut le mieux diriger nos conje&ures

fur le pafle ; les métaphores que produisent à

chaque inftant fous nos yeux les enfans , les

gens grofliers, 8c même les gens d’efprit, ont dû

fe préfenter à nos peres ; car le befoin donne de

Velprit à tout le monde : or une grande partie de

ces métaphores devenues habituelles dans nos langues

, font l’ouvrage du befoin où les hommes fe

font trouvés de faire connoître les idées intelle&uel-

les 8c morales, en fe fervant des noms des objets fen-

fibles : c’eft par cette raifon,8c parce que la nécef-

fité n’eft pas délicate , que le peu de juftefle des

métaphores n’autorife pas toujours à les rejetter des

conje&ures étymologiques. Il y a des exemples de

ces fens détournés , très-bifarres en apparence, ôc

qui font indubitables,

5°. Il n’y a aucune langue dans l’état a&ucl des

chofes qui ne foit formée du mélange ou de l’altération

de langues plus anciennes, dans lefquelles on

doit retrouver une grande partie des racines de la

langue nouvelle : lorfqu’on a poulfé aufli loin qu’il

eft poflible, fans fortir de celle-ci, la décompofition

8c la filiation des mots, c’eft à ces langues étrangères

qu’il faut recourir. Lorfqu’on fait les principales

langues des peuples voifins, ou qui ont occupé

autrefois le meme pays , on n’a pas de peine à

découvrir quelles font celles d’où dérive immédiatement

une langue donnée , parce qu’il eft impoflible

qu’il ne s’y trouve une très-grande quantité

de mots communs à celle-ci, 8c fi peu déguifés que

la dérivation n’en peut être conteftée : c’eft ainfi

qu’il n’eft pas néceflaire d’être verfé dans l’art é tymologique

, pour favoir que le françois 8c les

autres langues modernes du midi de l’Europe fe

font formées par la corruption du latin mêlé avec

le langage des nations qui ont détruit l’Empire romain.

Cette connoiflance grofliere, où mene la con-

noiflance purement hiftorique des invafions fuccef