v î i j A V E R T I S S E M E N T , & c .

le Théâtre L y r iq u e , nous a communiqué pour le mot F e s t e une description abrégée des

plus brillantes qui ayent été données en France en différentes occafions importantes. 11 a

cru qu’un tel objet n’étoit pas étranger à l’Encyclopédie, tant à caufe des évenemens in-

téreffans pour tout citoyen qui ont donné lieu à ces Fêtes, que par l’utilité qui peut té*

fulter de ces defcriptions pour l’Hiftoire & pour le progrès des Arts,

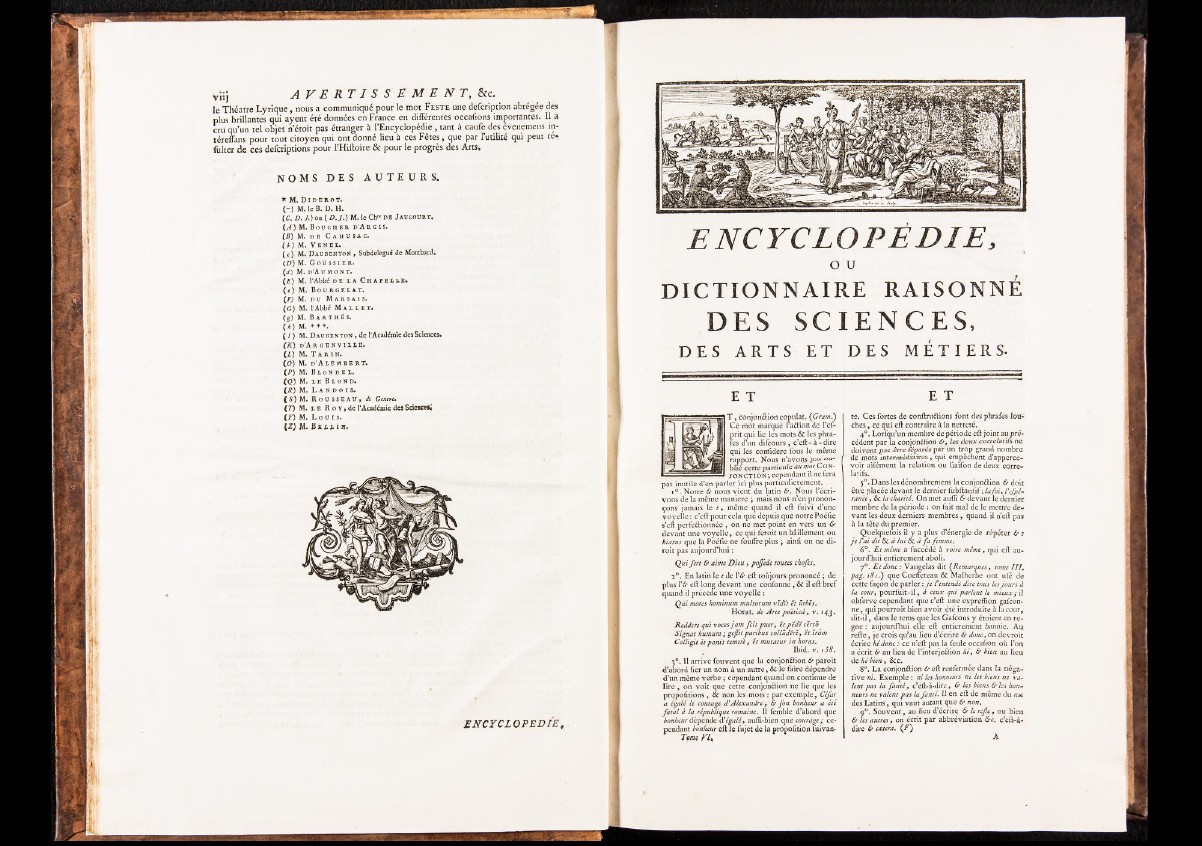

n o m s d e s a u t e u r s ,

* M. D i d e r o t *

M. le B. D. H.

(C. D. A ) ou ( D.J.) M. le Ch» DE JaucoURT.

(A ) M. B o u c h e r d’A r g i s .

(5) M. d b C a h u s a c .

( b ) M. V e N e i .

( c) M. Daubenton , Subdelegué de Montbard»

(D) M. G oti ss ie r.

(id) M. d’A u m o n î .

(E) M. l’Abbé d e l a C h a p e l l e *

(«) M. Bo u r g e l a t .

(FJ M. du M a r s a i s.

(G) M. l’Abbé Ma l l e t .

(g) M. B A R T H É S.

(À) M. * * * .

( / ) M. Daube N ton , de l’Académie des Sciences»

(K) d’A r g e n VILLE.

( i ) M. T a r i n .

(O) M. d’A l e m b e r t .

(P) M. B l o n d e l .

(Q) M. l e B l o n d .

(R) M. L A N d o i s.

( 5 ) M. R o u s s e a u , de Geneve.

( r ) M. l e R o y , de l’Académie des Science#^

( Y) M. L o u i s .

(Z) M. B s L i i sr.

E N C Y C L O P E D I E

ENCYCLOPÉDIE,

O U

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DES S C IENC E S ,

DES A R T S ET DES MÉTIERS -

E T E T

T , COhjon&ion copitlat. (Gram!)

Ce mot marque i’a&ion de l’ef-

prit qui lie les mots & les phra-

les d’un difcours , c’eft-à -d ire

qui les corrfidere fous le même

rapport. Nous n’avons pas oublie

cette particule aù mot C onjo

n c t io n ; cependant il ne fera

pas inutile d’en parler ici plus particulièrement.

i ° . Notre & nous vient du latin &. Nous l’écrivons

de la même maniéré ; mais nous n’en prononçons

jamais le t , même quand il eft fuivi d’une

voyelle : c’eft pour cela que depuis que notre Poéfie

s’en perfectionnée , on ne met point en vers un 6*

devant une v o y elle, ce qui feroit un bâillement ou

hiatus que la Poélie ne foudre plus ; ainfi on ne di-

roit pas aujourd’hui :

Qui fert & aime Dieu , pojfede toutes chofes.

2°. En latin le t de ¥& eft toujours prononcé ; de

plus F# eft long devant une conforme, & il eft bref

quand il précédé une voyelle :

Qui mores hominum multorum vïdXt et ürhes.

Horat. de Arte poètied, v. 143.

Reddere qui voces jam feit puer, itpêdé certd

Signât humum; gtjlit paribus collûdêrë, et ïràm

Colligit et ponit temerï , et mutatur in horas.

Ibid. v. i58.

30. Il arrive fouvent que la conjonction & paroît

d’abord lier un nom à un autre, & le faire dépendre

d’un même verbe ; cependant quand on continue de

lire , on voit que cette conjonction ne lie que les

prqpofitions , & non les mots : par exemple, Céfar

a égalé le courage d'Alexandre , & fort bonheur a été

fatal à la république romaine. Il femble d’abord que

bonheur dépende à!égalé, aufli-bien que courage; cependant

bonheur eft le fujet de la propoûtion fuivan-

Tome y i\

te. Ces fortes de conftruCtions font des phrafes louches

, ce qui eft contraire à la netteté.

40. Lorfqu’un membre de période eft joint au précédent

par la conjonction &, les deux corrélatifs ne

doivent pas être réparés par un trop grand nombre

de mots intermediaires, qui empêchent d’apperce-

voir aifément la relation ou liaifon de deux corrélatifs.

5°.Danslesdénombremens la conjonction & doit

être placée devant le dernier fubftantif ; la foi, l'efpé-

rance, &cla charité. On met aufli &. devant le dernier

membre de la période : on fait mal de le mettre devant

les deux derniers membres, quand il n’eft pas

à la tête du premier.

Quelquefois il y a plus d’énergie de répéter & ;

je l'ai dit & à lui & à fa femme.

6°. Et même a fuccédé à voire même, qui eft aujourd’hui

entièrement aboli.

70. E t donc: Vaugelas dit (Remarques, tome I I I ,

pag. 181.) que Coeffeteau & Malherbe ont ufé de

cette façon de parler : je P entends dire tous les jours à

la cour, pourfuit-il, à ceux qui parlent le mieux; il

obferve cependant que c’eft une expreflion gafeon-

ne, qui pourrait bien avoir été introduite à la cour,

dit-il, dans le tems que les Gafcons y étoient en régné

: aujourd’hui elle eft entièrement bannie. Au

refte, je crois qu’au lieu d’écrire & donc, on devrait

écrire hé donc : ce n’eft pas la feule occafion oii l’on

a écrit & au lieu de l’interjeftion hé, & bien au lieu

de hé bien, &c.

8°. La conjondion & eft renfermée dans la négative

ni. Exemple : ni les honneurs ni les biens ne valent

pas la fanté, c’eft-à-dire, & les biens & les honneurs

ne valent pas la fanté. Il en eft de même du nec

des Latins, qui vaut autant que & non.

o°. Souvent, au lieu d’écrire & le refie, ou bien

& les autres , on écrit par abbréviation &c. c’eft-à-

dire & ceetera. (F )

A