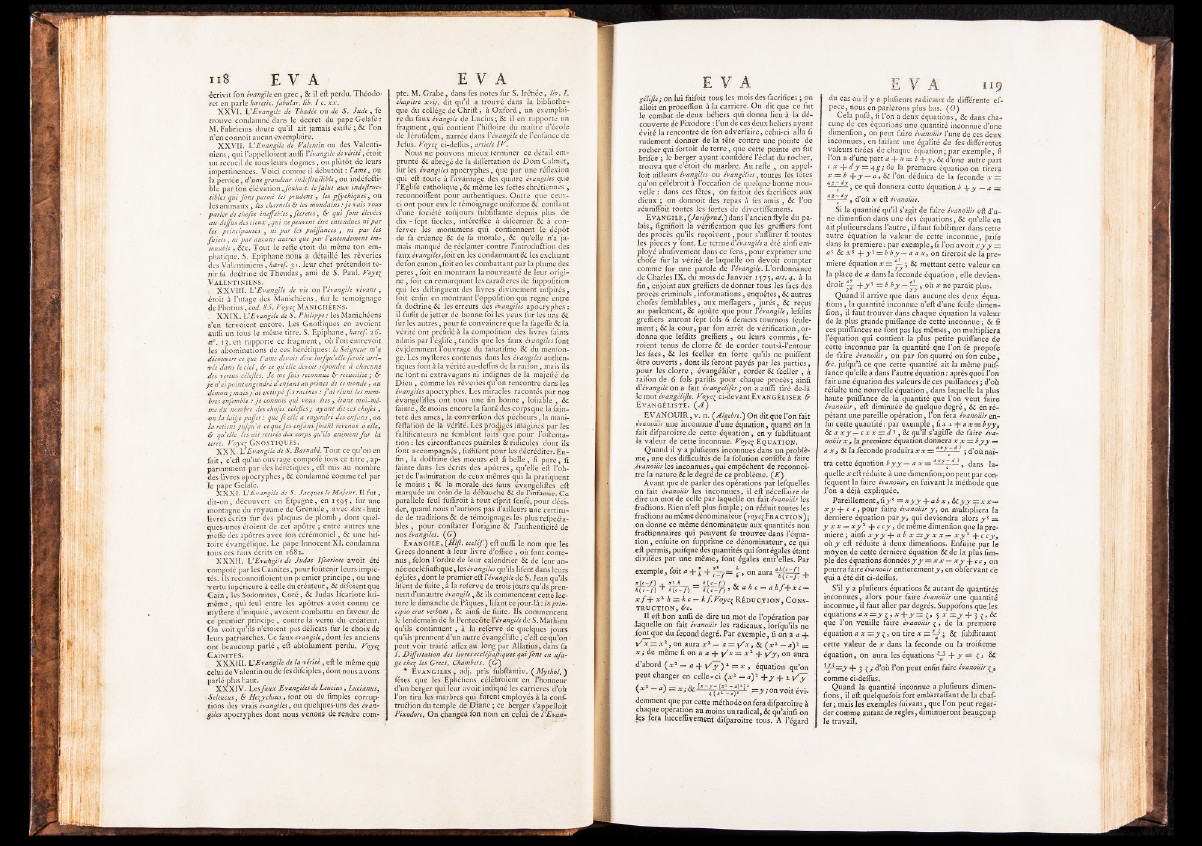

■ écrivit fon évangile en grec, & il eft perdu. Théodo-

ret en parle hceretic. fabular. lib. I c. x x.

XXVI. L’Evangile de Thadée ou de S. Jude , fe

trouve condamné dans le decret du pape Gelafe :

M. Fabricius doute qu’il ait jamais exifté ; & l’on

n’en connoît aucun exemplaire.

XXVII. L'Evangile de Valentin ou des Valentiniens

, qui l’appelloient auffi l’évangile devérité, étoit

un recueil de tous leurs dogmes, ou plûtôt de leurs

impertinences. Voici comme il débutoit : Vame, où

la peniée, d'une grandeur indefiruclible, ou indéfectible

par fon élévation ,fouhaité lefalut aux indejlruc-

tibles qui font parmi Les prudens , les pfychiques, OU

les animaux, l'es charnels & les mondains : je vais vous

■ parler de chofes ineffables.rfecretes, & qui font élevées

■ au-deffus des deux, qui ne peuvent être entendues ni par

les principautés , ni par les puiffances , . ni par les

fujets, ni par aucuns autres que par l'entendement immuable

, & c . Tout le relie étoit du même ton emphatique.

S. Epiphane nous a détaillé les rêveries

des Valentiniens, haref. g i. leur chef prétendoit tenir

fa doCtrine de Theudas, ami de S. Paul. Voyc{ Valentiniens.

: XXVIII. L’Evangile de vie ou l’évangile vivant,

étoit à l’ufage des Manichéens, fur le témoignage

de-Photius ,=cod. 85. Voye^ Manichéens.

. XXIX. Evangile de S. Philippe: les Manichéens

s’en lervoient encore. Les Gnoftiques en a voient

auffi un fous le même titre. S. Epiphane, haref 2G.

n°. 13. en rapporte ce fragment, oh l’on entrevoit

les abominations de ces hérétiques : le Seigneur m'a

découvert-ce que l'ame dev oit dire Lorfqu'elle fer oit arrivée

dans le ciel, & ce qiielle devoit répondre à chacune

des vertus céleftes. Je me fuis reconnue & recueillie ; &

j e riai point engendré d'enfans auprince de ce monde , au

démon • mais fa i extirpé f s racines : f a i réuni les membres

enfemble-: je connais qui vous êtes, étant moi-même

du nombre des chofes céleftes; ayant dit ces chofes ,

on la laiffe paffér : que f i elle a engendré des enfans, on

la retient juj'quà ce que fies enfans foient revenus à elle,

£> quelle les ait retirés des corps qu'ils animent fur la

terre. Voye^ GnoSTIQUES.

X X X . L’Evangile de S . Barnabe. Tout ce qu’on en

fa it , c’eft qu’un ouvrage compofé fous ce titre, apparemment

par des hérétiques , eft mis au nombre

des livres .apocryphes, & condamné comme tel par

îe pape Gelafe.

XXXI. L'Evangile de S. Jacques le Majeur. Il fu t,

dit-on, découvert en Efpagne, en 1595, fur une

montagne du royaume de Grenade, avec dix - huit

livres écrits fur des plaques de plomb, dont quelques

unes étoient de cet apôtre ; entre autres une

meffe des apôtres avec fon cérémoniel, & une hif-

toire évangélique. Le pape Innocent XI. condamna

tous ces faux écrits en i68z.

XXXII. L'Evaûgi/e de Judas Tfcariote avoit été

compofé par les Cainites , pour foûtenir leurs impiétés.

Ils reconnoiflbient un premier principe, ou une

■ vertu fupérieure à celle du créateur, & difoient que

G a in , les Sodomites, C o ré , & Judas Ifcariote lui-

même , qui fèùl entre les apôtres avoit connu ce

'myflere d’iniquité, avoient combattu en faveur-de

-ce premier principe , contre la vertu du créateur.

On voit qu’ils n’étoient pas délicats fur le choix de

•leurs patriarches. Ce faux évangile, dont les anciens

ont beaucoup parlé, eft abfolument perdu. Voyei

C aïnites. v . XXXIII. L’Evangile de la vérité, eft le même qùe

.celui de Valentin ou de fes difciples, dont nous avons

.parlé plus haut.

XXXIV. Les faux Evangiles de Leuçius, Lucianus,

. Seleucus, 6* He^ychiüs, font ou de fimples corruptions

des vrais.évangiles, ou quelques-uns des évangiles

apocryphes dont nous venons de rendre compte;

M. G rabe, dans fes notes fur S. Iréftée, Uv. I.

chapitre xvij. dit qu’il a trouvé dans la bibliothèque

du collège de Chrift, à Oxford, un exemplaire

du faux évangile de Lucius; & il en rapporte un

fragment, qui contient l’hiftoire du maître d’école

de Jérufalem, narrée dans l’évangile de l’enfance de

Jefus. Voyeç ci-deffus, article IV.

Nous ne pouvons mieux terminer ce détail emprunté

& abrégé de la differtation de Dom Calmet,

lur les évangiles apocryphes, que par une réflexion

qui eft toute à l’avantage des quatre évangiles que

l’Eglife catholique, & même les feéles chrétiennes ,

reconnoiffent pour authentiques. Outre que ceux-

ci ont pour eux le témoignage uniforme &c confiant

d’une fociété toûjours fubfiftante depuis plus de

dix - fept fiecles, intéreffée à difcerner & à con-

ferver les monumens qui contiennent le dépôt

de fa créance & de fa morale, & qu’elle n’a jamais

manqué de réclamer contre l’introduûion des

faux évangiles fort en les condamnant & les excluant

de fon canon ,foit en les combattait par la plume des

peres, foit en montrant la nouveauté de leur origine

, foit en remarquant les carafreres de fuppofition

qui les diftinguent des livres divinement infpirés ,

foit enfin en montrant l’oppofition qui regne entre

fa doôrine & les erreurs des évangiles apocryphes :

il fuflit de jetter de bonne foi les yeux fur les uns &

fur les autres, pour fe convaincre que la fageffe & la

vérité ont préfidé à la compofition des livres faints

admis par l’églife, tandis que les faux évangiles font

évidemment l’ouvrage du fanatifme & du menfon-

ge. Les myfteres contenus dans les évangiles authentiques

font à la vérité au-deffus de la raifon, mais ils

ne font ni extra vagans ni indignes de la majefté de

D ie u , comme les rêveries qu’on rencontre dans les

évangiles apocryphes. Les miracles racontés par nos

évangéliftes ont tous une fin bonne , loiiable , &c

fainte, & moins encore la fanté des corps que la fain-

teté des âmes, la converfion des pécheurs, la mani-

feftation de la vérité. Les prodiges imaginés par les

falfificateurs ne femblent faits^ que pour l’oflenta-

tion : les circonftances puériles & ridicules dont ils

font accompagnés, fuflifent pour les décréditer. Enfin,

la doôrine des moeurs eft fi belle, fi pure, fi

fainte dans les écrits des apôtres, qu’elle eft l’objet

de l’admiration de ceux mêmes qui la pratiquent

le moins ; & la morale des faux évangéliftes eft

marquée au coin de la débauche & de l’infamie. Ce

parallele feul fuflïroit à tout efprit fenfé, pour décider,

quand nous n’aurions pas d’ailleurs une certitude

de traditions & de témoignages les plus refpefra-

bles , pour conftater l’origine ôc l’authenticité de

nos évangiles. (G) Evangile, (.Hlfi. eccléf) eft auffi le nom que les

Grecs donnent à leur livre d’office, où font contenus

, félon l’ordre de leur calendrier & de leur année

eccléfiaftique, les évangiles qu’ils lifent dans leurs

églifes, dont le premier eft l’évangile de S. Jean qu’ils

lifent de fixité, à la referve de trois jours qu’ils prennent

d’un aiitre évangile, & ils commencent cette lecture

le dimanche de Pâques, lifant ce jour-là:i/zprin-

cipio erat verbum, & ainfi de fuite. Ils commencent

le lendemain de la Pentecôte l'évangile de S. Mathieu

qu’ils continuent , à la referve de quelques jours

qu’ils prennent d’un autre évarigélifte ; c’eft ce qu’on 1

peut voir traité affez au long par Allatius, dans fa

I. Differtation des livres eccléfiajtiques qui font en ufa-

ge ehe£ les Grecs. Chambers. (G)

* Evangiles, adj. pris fubftàritiv. ( Mythol. )

fêtes que les Éphéfiens célébroient en l’honneur

d’un berger qui leur avoit indiqué les carrières d’où

l’on tira les marbres qui furent employés à la conf-

trufrion du temple de Diane ; ce berger s’appelloit

Pixodore, On changea fon nom en celui de l ’Evangélifie;

on lui faifoit tous les mois des facrifices ; on

alloit en proceffion à la carrière. On dit que ce fut

le combat de deux béliers qui donna lieu à la découverte

de Pixodorç : l’un de ces deux béliers ayant

évité la rencontre de fon advêrfaire, celui-ci alla fi

rudement donner de la tête contre une pointé de

rocher qui fortoit de terre, que cette pointe en frit

brifée ; le berger ayant oonlidéré l’éclat du rocher,

trouva que c’etpit du marbre. An relie , on appel-

■ loit ailleurs évangiles ou évangèlies, toutes lès fêtes

.qu’on çélébroit à l’occafion de quelque-bonhe nouvelle

: dans ces fêtes, on faifoit des facrifices aux

dieux ; on donnoit des repas à fes amis., oc l’on

réunifïbit toutes les fortes de divertifTemens. Evangile , ( Jurifprud.) dans l’ancien ftyle du palais

, fignifioit la vérification que les greffiers font

des procès qu’ils reçoivent, pour s’àfTùrer fi toutes

les pièces y font. Le terme d'évangile a été âinfi employé

abufivement dans ce fens, pour exprimer une

chofe fur la vérité de laquelle on devoit compter

comme fur une parole de l’évangile. L’ordonnance

de Charles IX. du mois de Janvier 1575, art. 4. à la

fin, enjoint aux greffiers de donner tous les fàcs des

procès criminels, informations, enquêtes, & autres

Chofes femblables, aux meflagers , jurés, & reçus

au parlement, & ajoute que pour l'évangile, lefdits

greffiers auront fept fols 6 deniers tournois feuler

ment ; 6ç la cour, par fon arrêt de vérification, or-

.donna que lefdits greffiers , ou leurs commis, feraient

tenus de clorre & de corder tout-à-l’ento.ur

les faes, Sc les fçeiler en forte qu’ils ne puiflent

.être ouverts , dont ils feront payés par les parties,

pour les clorre, évangélifer, corder & fcèller , à

raifon de 6 fols parifis pour chaque procès; ainfi

à?évangile on a. fait éyangélifer; on a aiiffi tiré de-là

le mot évangélifie. Voyeç çi-devant Evangéliser & Evangéliste.

EVANOUIR, v. n. (AlgèbreJ) On dit que l’on fait

.évanouir une inconnue d’ fait difparoîtrede cette éuqnue aétqiouna,t ieonn , quand on la la valeur de cette inconnue. y fubftituant Voye^ Equation.

Quand il y a plufieurs inconnues dans un problème,

une des difficultés de la folution conûûe à faire

fvanoiiir les inconnu.es, qui empêchent de reconnoî-

.tre la nature & le degré de ce problème. (E )

Avant que de parler des opérations par lefquelles

.on fait évanouir les inconnues, il eft néceflaire de

.dire un mot de celle par laquelle on fait évanouir les

•frafrions. Rienn’eft plus fimple; on réduit toutes les

fraélions au même dénominateur (yoyeçfiR action);

.on donne ce même dénominateur aux quantités non.

frafripnnaires qui peuvent fe trouver dans l’équa-

lion , enfuite on fupprime ce dénominateur, ce qui

eft permis, puilque des quantités qui font égales étant

.divifé.es par une même, font égales entr’elles. Par

.exemple^ foit a + J .+ f—f ~ J-, on aura^ 7 ^ . 4 .

,s(7^7) "T hÇZJ) — Â{c—7) ,< S t a h c - a h f + x c -

x x h^=.k c —kf.Voye{ RÉDUCTION, Construction,

&ç.

Il eft,bon auffi de dire un mot de l’opération par

■ laquelle on fait évanoiiir les radicaux, lorfqu’ils ne

Tonique du fécond degré. Par exemple, fi on a a.-j-

V x = y 1 , on aura x 7-.— a — y / x 3 & (# 2 — a fi ■ =.

x ; de même fi on a a -\-yrx zz x x q- \ fy , on aura

d’abord ( x 1 — a + \J y ) 1 = x , équation qu’on

peut changer en ce lle-ci ( x 1 - a )1 + y + 2

demment que par cette méthode on fera difparoître

chaque operation au moins un radical, & qu’ainfi c

les fera fucceffiveinent difparoître tous. A l’égai

du cas où il y a plufieurs radicaux de différente ef-

peçe, nous en parlerons plus bas. (O)

Cela pofé, fi l’on a deux équations, & dans chacune

de ces équations une quantité inconnue d’une

dimenfion, on peut faire évanouir l’une de ces deux

inconnues, en faifant une égalité de les différentes

valeurs tirees de chaque équation; par exemple, fi

l’on a dfune part a 4- x = b -j-y, & d’une autre part

c x + d y = A g i de la première équation on tirera

x b + y — a , Sc l’on déduira de la fécondé x ==

— £— , te qui donnera cette équation b q- y — a =;

y , d’o.ù x eft évanouie.

Si la quantité qu’il s’agit de faire évanouir eft d’une

dimenfion dans une des équations, & qu’elle en

ait plufieurs dans l’autre, il faut fubftituer dans cette

autre équation la valeur de cette inconnue, prife

dans la première : par exemple, fi l’on avoit $ y y

al ÔC x 1 -j- y } =zb b y— a a x , on fireroit de la première

équation x = a— ; & mettant cette valeur en

la place de x dans la fécondé équation, elle devien»

droit j j - -jryl — b b y ~ » où x ne paraît plus.

Quand il arrive que dans aucune des deux équations,

la quantité inconnue n’efl d’une feule dimenfion,

il faut trouver dans chaque équation la valeur

de la plus grande puiffance de cette inconnue ; & fi

ces puiffances ne font pas les mêmes, on multipliera

l’équation qui contient la plus petite puiffance de

cette inconnue par la quantité que l’on fe propofe

de faire évanouir, ou par fonquarré ou fon cube,

&c. jufqu’à cè que cette quantité ait la même puiffance

qu’elle ^ dans l’autre équation : après quoi l’on

faitune équation des valeurs de ces puiffances ; d’où

réfulte une nouvelle équation, dans laquelle la plus

haute puiffance de la quantité que l’on veut faire

évanouir , eft diminuée de quelque degré, & en répétant

une pareille opération, l’on fera évanouir enfin

cette quantité : par exemple ,û x x - j - a x = b y y ,

& a x y — c x x zp d ? , 8c qu’il s’agiffe de faire évanouir

x , la première équation donnera x x — b y y —

a x , & la féconde produira x x= z ; d’où naîtra

cette équation b y y — a x = — , dans laquelle

a: eft réduite à une dimenfion; on peut par con-

fequent la faire évanouir, en fuivant la méthode que

l’on a déjà expliquée.

Pareillement, fi y * = x y y f r a b x ,& c y y ~ x x —

x y -\ - c c , pour faire évanouir y , on multipliera la

derniere équation par y , qui deviendra alors y ? =3;

y x x — x y x -j- c c y , de même dimenfion que la première

; ainfi x y y -J- a b x ■ =* y x x — X y 2 + ç c y ,

où y eft réduite à deux dimenfions. Enfuitê par le

moyen de cette derniere équation & de la plus fimple

des équations données y y — x x — x y 4-c e , oix

pourra faire évanouir entièrement y , en ôbfervant ce

qui a été dit ci-deffus.

S’il y a plufieurs équations & autant de quantités

inconnues, alors pour faire évanouir une quantité

inconnue, il faut aller par degrés. Suppofons qûe.les

équations ax-=.y ç , x - j - y — ç , ç x = y q- 3 &

que l’on veuille faire évanouir de la première

équationa x — y on tire x=2A- • & fubftituant

cette valeur de x dans la fécondé ou la troifietne

équation, on aura les équations y-^ + y — l»

~^ = y + 3 U d’où l’on peut enfin faire évanouir £ ,

comme ci-deffus.

Quand la quantité inconnue a plufieurs dimenfions,

il eft quelquefois fort embarraffant de l.a chaf.

fer; mais les exemples fui vans, que l’on peut regarder

comme autant de réglés, diminueront beaucoup

le travail.