nous ridicules & faux, fi oq les foûmettoit à cette

épreuve ? L’execution févere des réglés, je ne puis

trop le répéter, eft le foûtien des Beaux-arts, comme

les licences en font la ruine. Dans celui de la Peinture

, la perfpeûive linéale eft un des plus fermes appuis

de l’illulion qu’elle produit : cette perfpeâive

donne les réglés des rapports des objets ; 6c puifque

nous ne jugeons des objets réels que par les rapports

qu’ils ont entr’e u x , comment elpere-t-on tromper

les regards, fi l’on n’imite précifément ces rapports

de proportions par lefquels nos fens perçoivent 6c

nous excitent à juger ? Les grands peintres ont étudié

avec foin l’Architefture indépendamment de la Perl-

peftive, & ils ont trouvé dans cette étude les moyens

de rendre leurs cOmpofitions variées , riches & vraif-

femblables. Il feroit à fouhaiter que les Architectes

puffent s’enrichir aufli des çonnoiffances & du goût

qu’infpire'l’art de la Peintiu-e, en le pratiquant ; ils

y puiferoient à leur tour des beautés & des grâces

qu’on voit fouvent manquer dans l’exécution de leur

compofition. Les Arts ne doivent-ils pas briller d’un

plus v if éclat, lorfqu’ils réunifient leurs lumières ?

Foyt^ Perspective , Ruines , &c. Cet article e f de

M. Wa t e l e t .

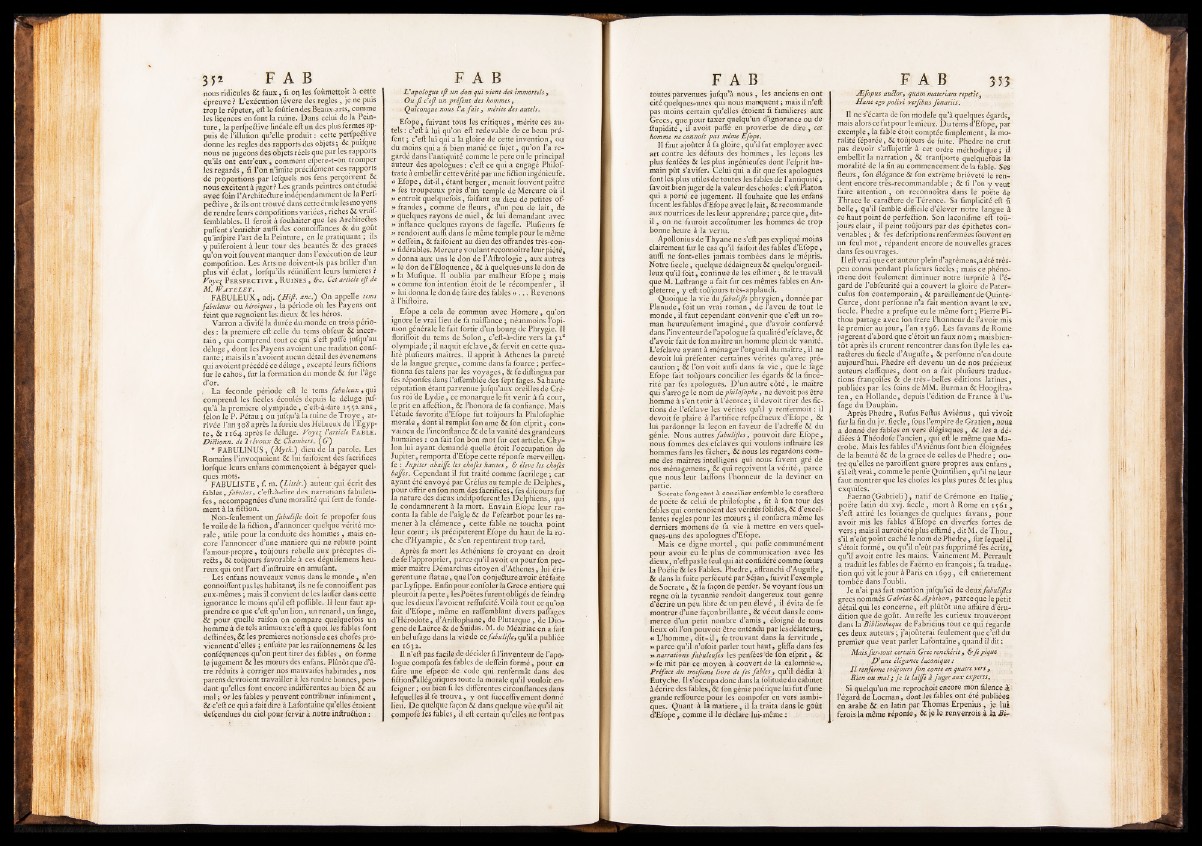

FABULEUX, adj. (Hifl. anc.) On appelle tems

fabuleux ou héroïques, la période oîi les Payens ont

feint que regnoient les dieux 6c les héros.

Varron a divifé la durée du monde en trois périodes

: la première eft celle du tems obfcur & incertain

, qui comprend tout ce qui s’eft pafle jufqu’au

déluge, dont les Payens avoient une tradition conf-

tante ; mais ils n’a voient aucun détail des évenemens

qui avoient précédé ce déluge, excepté leurs fictions

lur le cahos, fur la formation du monde 6c fur l’âge

d’or.

La fécondé période eft le tems fabuleux, qui

comprend les fiecles écoulés depuis le déluge jufqu’à

la première olympiade, c’elt-à-dire 1 5 5 2. ans,

lelon le P . Pétau ; ou jufqu’à la ruine de T ro y e , arrivée

l’an 308 après la fortie. des Hébreux de l’Egypte,

& 1164 après le déluge. Voye^ Varticle Fable.

Diclionn. de 1 révoux 6c Chambers. (G)

* FABULINUS, (Myth.) dieu de la parole. Les

Romains l’invoquoient 6c lui faifoient des facrifices

lorfque leurs entans commençoient à bégayer quelques

mots.

FABULISTE, f. m. ( Littér.) auteur qui écrit des

fables, fabulas, c’eft-à-dire des narrations fabuleu-

fe s , accompagnées d’une moralité qui. fert de fondement

à la fiction.

Non-feulement un fabulijle doit fe propofer fous

le voile de la fiction, d’annoncer quelque vérité morale

, utile pour la conduite des hommes , mais encore

l’annoncer d’une maniéré qui ne rebute point

l’amour-propre, toujours rebelle aux préceptes directs

, & toujours favorable à ces déguifemens heureux

qui ont l’art d’inftruire en amufant.

- Les enfans nouveaux venus dans le monde, n’en

connoiflent pas les habitans*, ils ne fe connoiffent pas

eux-mêmes ; mais il convient de les laifler dans cette

ignorance le moins qu’il eft poflible. Il leur faut apprendre

ce que c’eft qu’un lion, un renard, un finge,

& pour quelle raifon on compare quelquefois un

homme à de tels animaux : c’eft à quoi les fables font

deftinées, 6c les premières notions de ces chofes proviennent

d’elles ; enfuite par les raifonneniens 6c les

conféquences qu’on peut tirer des fables , on forme

le jugement 6c les moeurs des enfans. Plûtôt que d’être

réduits à corriger nos mauvaifes habitudes, nos

parens devroient travailler à les rendre bonnes, pendant

qu’elles font encore indifférentes au bien 6c au

mal ; or les fables y peuvent contribuer infiniment,

& c’eft ce qui a fait dire à Lafontaine qu’elles étoient

defçendues du ciel pour fervir à notre inftruCtion :

L'apologue efl un don qui vient des immortels ,

Ou J i c’efl un préfent des hommes ,

■ Quiconque nous l'a fa it, mérite des autels.

Efope, fuivant tous les critiques, mérite ces autels

: c’eft à lui qu’on eft redevable de ce beau préfent

; c’eft lui qui a la gloire de cette invention, ou

du moins qui a fi bien manié ce fujet, qu’on l’a regardé

dans l’antiquité comme le pere ou le principal

auteur des apologues : c’eft ce qui a engagé Philof-

trate à embellir cette vérité par une fiftion ingénieufe.

« Efope, dit-il, étant berger, menoit fouvent paître

» fes troupeaux près d’un temple de Mercure oh il

» entroit quelquefois, faifant au dieu de petites of-

» frandes, comme de fleurs, d’un peu de la it , de

» quelques rayons de miel, 6c lui demandant avec

» inftance quelques rayons de fageffe. Plufieurs fe

» rendoient aufli dans le même temple pour le même

» deffein, & faifoient au dieu des offrandes très-con-

» fidérables. Mercure voulant reconnoître leur piété,

» donna aux uns le don de l’Aftrologie , aux autres

» le don de l’Éloquence, & à quelques-uns le don de

» la Mufique. Il oublia par malheur Efope ; mais

» comme fon intention étoit de le récompenser, il

» lui donna le don de faire des fables » . . . Revenons

à l’hiftoire.

Efope a cela de commun avec Homere, qu’on

ignore le vrai lieu de fa naiflance ; néanmoins l’opinion

générale le fait fortir d’un bourg de Phrygie. Il

florifloit du tems de Solon, c’eft-à-dire vers la < z®

olympiade ; il naquit efclave, & fervit en cette qualité

plufieurs maîtres. Il apprit à Athènes la pureté

de la langue greque, comme dans fa fource ; perfectionna

fes talens par les voyages, & fe diftingua par

fes réponfes dans l’affemblée des Sept fages. Sa haute

réputation étant parvenue jufqu’aux oreilles de Cré-

fus roi ‘de Lydie, ce monarque le fit venir à fa cour,

le prit en affeâion, 6c l’hônora de fa confiançe. Mais

l’étude favorite d’Efope fut toujours la Philofophie

morale, dont il remplit fon ame 6c fon efprit, convaincu

de l’inconftance 6c de la vanité des grandeurs

humaines : on fait fon bon mot fur cet article. C hy-

lon lui ayant demandé quelle étoit l’occupation de

Jupiter, remporta d’Efope cette réponfe merveilleu-

fe : Jupiter abaijfe les chofes hautes, & élevé les chofes

baffes. Cependant il fut traité comme facrilege ; car

ayant été envoyé par Créfus au temple de Delphes,

pour offrir en fon nom des facrifices, fes difeours fur

la nature des dieux indifpoferentles Delphiens, qui

le condamnèrent à la mort. Envain Efope leur raconta

la fable de l’aigle 6c de l’efcarbot pour les ramener

à la clémence, cette fable ne toucha point

leur coeur ; ils précipitèrent Efope du haut de la roche

d’Hyampie, 6c s’en repentirent trop tard.

Après fa mort les Athéniens fe croyant en droit

de fe l’approprier, parce qu’il avoit eu pour fon premier

maître Démarchus citoyen d’Athènes., lui é r i gèrent

une ftatue, que l’on conje&ure avoir été faite

par Lyfippe. Enfin pour confoler la Grece entière qui

pleuroit la perte, les Poètes furent obligés de feindre

que les dieux l’a voient reflufeité. Voilà tout ce qu’on

lait d’Efope, même en raffemblant divers paflages

d’Hérodote, d’Ariftophane, de Plutarque , de Dio-

gene de Laërce & de Suidas. M. de Méziriac en a fait

unbelufage dans la vie de ce fabulijle, qu’il a publiée

en 1631.

Il n’eft pas facile de décider fi l’inventeur de l’apor

logue compofa fes fables de deffein formé, pour en

faire une efpece de code qui renfermât dans des

fiftion^allégoriques toute la morale qu’il vouloit en-

feigner ; ou bien fi les différentes circonftances dan?

lefquelles il fe trouva, y ont fucceflivement donné

lieu. De quelque façon 6c dans quelque vue qu’il ait

çompofe fes fables, il eft certain qu’elles ne font pas

toutes parvenues jufqu’à nous, les anciens eh ont

cité quelques-unes qui nous manquent ; mais il n’eft

pas moins certain qu’elles étoient fi familières aux

Grecs, que pour taxer quelqu’un d’ignorance ou de

ftupidité, il avoit paffé en proverbe de dire, cet

homme ne connoît pas même Efope.

Il faut ajoûter à fa gloire, qu’il fut employer avec

art contre les défauts des hommes, les leçons les

plus fenfées & les plus ingénieufes dont l’efprit humain

pût s’avifer. Celui qui a dit que fes apologues

font les plus utiles de toutes les fables de l’antiquité,

favoit bien juger de la valeur des chofes : c’eft Platon

qui a porté ce jugement. Il fouhaite que les enfans

lucent les fables d’Efope avec le lait, 6c recommande

aux nourrices de les leur apprendre ; parce qùe, dit-

il , on ne’fauroit accoutumer les hommes de trop

bonne heure à la vertu.

Apollonius de Thyane ne s’eft pas expliqué moins

clairement fur le cas qu’il faifoit des fables d’Efope,

aufli ne font-elles jamais tombées dans le mépris.

Notre fiecle, quelque dédaigneux & quelqu’orgueil-

leux qu’il foit, continue de les eftimer ; 6c le travail

que M. Leftrange a fait fur ces mêmes fables en Angleterre

, y eft toûjours très-applaudi.

Quoique la v ie du fabulijle phrygien, donnée par

Planude, foit un vrai roman, de l’aveu de tout le

monde, il faut cependant convenir que c’eft un roman

heureufement imaginé, que d’avoir confervé

dans l’inventeur de l’apologue fa qualité d’efclave, 6c

d’avoir fait de fon maître un homme plein de vanité.

L ’efclave ayant à ménager l’orgueil du maître, il ne

de voit lui préfenter certaines vérités qu’avec précaution

; & l’on voit aufli dans fa vie , que le iage.

Efope fait toûjours concilier les égards 6c la fincé-

rité par fes apologues. D ’un autre cô té , le maître

qui s’arroge le nom de philofophe, ne devoit pas être

homme à s’en tenir à l’écorce ; il devoit tirer des fie-,

tions de l’efclave les vérités qu’il y renfermoit : il

devoit fe plaire à l’artifice refpeâueux d’Efope, 6c

lui pardonner la leçon en faveur de l’adreffe 6c du

génie. Nous autres fabuliftes, pouvoit dire Efope,

nous fommes des efclaves qui voulons inftruire les

hommes fans les fâcher, '6c nous les regardons comme

des maîtres intelligens qui nous favent gré de

nos ménagemens, 6c qui reçoivent la v érité, parce

que nous leur laiffons l’honneur de la deviner en

partie. -

Socrate fongeant à concilier enfemble le cara&ere

de poète & celui de philofophe , fit à fon tour des

fables qui contenoient des vérités folides, 6c d’excellentes

réglés pour les moeurs ; il confacra même les

derniers momens de fa vie à mettre en vers quelques

uns des apologues d’Efope.

Mais ce digne mortel, qui paffe communément

pour avoir eu le plus de communication avec les

dieux, n’eft pas le feul qui ait confidéré comme foetus

la Poëfie & les Fables. Phedre, affranchi d’Augufte,

.& dans la fuite perfécuté par Séjan, fuivit l’exemple

de Socrate, & la façon de penfer. Se voyant fous un

régné où la tyrannie rendoit dangereux tout genre

d’écrire un peu libre & un peu é lev é, il évita de fe

montrer d’une façon brillante, & vécut dans le commerce

d’un petit nombre d’amis, éloigné de tous

lieux où l’on pouvoit être entendu par les délateurs.

« L’homme, dit- i l , fe trouvant dans la fervitude,

m parce qu’il n’ofoit parler tout haut, gliffa dans fes

h narrations fabuleufes les penfées ‘de Ion efprit, &

» fe mit par ce moyen à couvert de la calomnie ».

Préface du troifieme livre de fes fables, qu’il dédia à

Eutyche. Il s’occupa donc dans la folitudedu cabinet

à écrire des fables, 6c fon génie poétique lui fut d’urie

grande reffource pour les compofer en vers ïambi-

ques. Quant à la matière, il la traita dans le goût

d’Efope, comme il le déclare lui- même : §f

Æfopus auclor, quammateriam repefit,

Hanc ego polivi verjibus fenariis.

Il ne s’écarta de fon modèle qu’à quelques égards,

mais alors ce fut pourle mieux. Du tems d’Efope, par

exemple, la fable étoit comptée Amplement, la moralité

féparée, & toujours de fuite. Phedre ne crut

pas devoir s’affujettir à cet ordre méthodique ; il

embellit la narration, 6c tranfporte quelquefois la

moralité de la fin au commencement de la fable. Ses

fleurs, fon élégance & fon extrême brièveté le rendent

encore très-recommandable ; 6c fi l’on y veut

faire attention, on reconnoîtra dans le poète de

Thrace le cara&ere deTérence. Sa fimplicité eft fi

belle, qu’il femble difficile d’élever notre langue à

ce haut point de perfeélion. Son laconifme eft toûjours

c lair, il peint toûjours par des épithètes convenables

; & les deferiptions renfermées fouvent en

un feul mot, répandent encore de nouvelles grâces

dans fes ouvrages.

Il eft vrai que cet auteur plein d’agrémens,a été très-

peu connu pendant plufieurs fiecles ; mais ce phénomène

doit feulement diminuer notre furprife à l’égard

de l’obfcurité qui a couvert la gloire de Pater-

culus fon contemporain, & pareillement de Quinte-

Gurce, dont perfonne n’a fait mention avant le x v .

fiecle. Phedre a prefque eu le même fort ; Pierre Pi-

thou partage avec fon frere l’honneur de l’avoir mis

le premier au jour, l’an 1596. Les favans de Rome

jugèrent d’abord que c’étoit un faux nom ; mais bientôt

après ils crurent rencontrer dans fon ftyle les ca-

rafteres du fiecle d’Augufte, & perfonne n’en doute

aujourd’hui. Phedre eft devenu un de nos précieux

auteurs clafliques, dont on a fait plufieurs traductions

françoiles & de très - belles éditions latines,

publiées par les foins de MM. Burman 6c Hoogftra-

ten, en Hollande, depuis l’édition de France à l’u-

fage du Dauphin.

Après Phedre, Rufus Feftus Aviénus, qui vivoit

fur la fin du jv. fiecle, fous l’empire de Gratien, nous

a donné des fables en vers élégiaques, 6c les a dédiées

à Théodofe l’ancien, qui eft le même que Ma-

crobe. Mais les fables d’Avienüs font bien éloignées

de Ia.beauté 6c de la grâce de celles de Phedre ; outre

qu’elles ne paroiffent guere propres aux enfans ,

s’il eft v ra i, comme le penfe Quintilien, qu’il ne leur

faut montrer que les chofes les plus pures 6c les plus

exquifes. .

Faërno(Gabrieli), natif de Crémone en Italie,'

poète latin du xvj. fiecle, mort à Rome en 15 6 1 ,

s’eft attiré les louanges de quelques favans, pour

avoir mis les fables d’Efope en diverfes fortes de

vers ; mais il auroit été plus eftimé, dit M. de Thou,

s’il n’eût point caché le nom de Phedre, fur lequel il

s’étoit formé, ou qu’il n’eût pas fupprimé fes écrits,

qu’il avoit entre, les mains. Vainement M. Perrault

a traduit les fables de Faërno en françois ;Ta traduction

qui vit le jour à Paris en 1699, eft entièrement

tombée dans l’oubli.

Je n’ai pas fait mention jufqu’ici de deux fabuljles

grecs nommés Gabrias 6c Aphthon, parce que le petit

détail qui les concerne, eft plûtôt une affaire.d’érudition

que de goût. Au refte les curieux trouveront

dans la Bibliothèque de Fabricius tout ce qui regarde

ces deux auteurs ; j’ajoûterai feulement que c’eft du

premier que veut parler Lafontaine, quand il dit :

Mais, furrtout certain Grec renchérit, &fe pique

D'une élégance laconique :

11. renferme toujours fçn conte en quatre vers ,

Bien ou mal ; je lé Laiffe à juger, aux experts. ,

. Si quelqu’un me reprochoit encore mon filence à

l’égard de Locman, dont les fables ont été publiées

en arabe 6c en latin par Thomas Erpenius, je lui

ferois. la même réponlè, 6c je le renverrois à la Bi