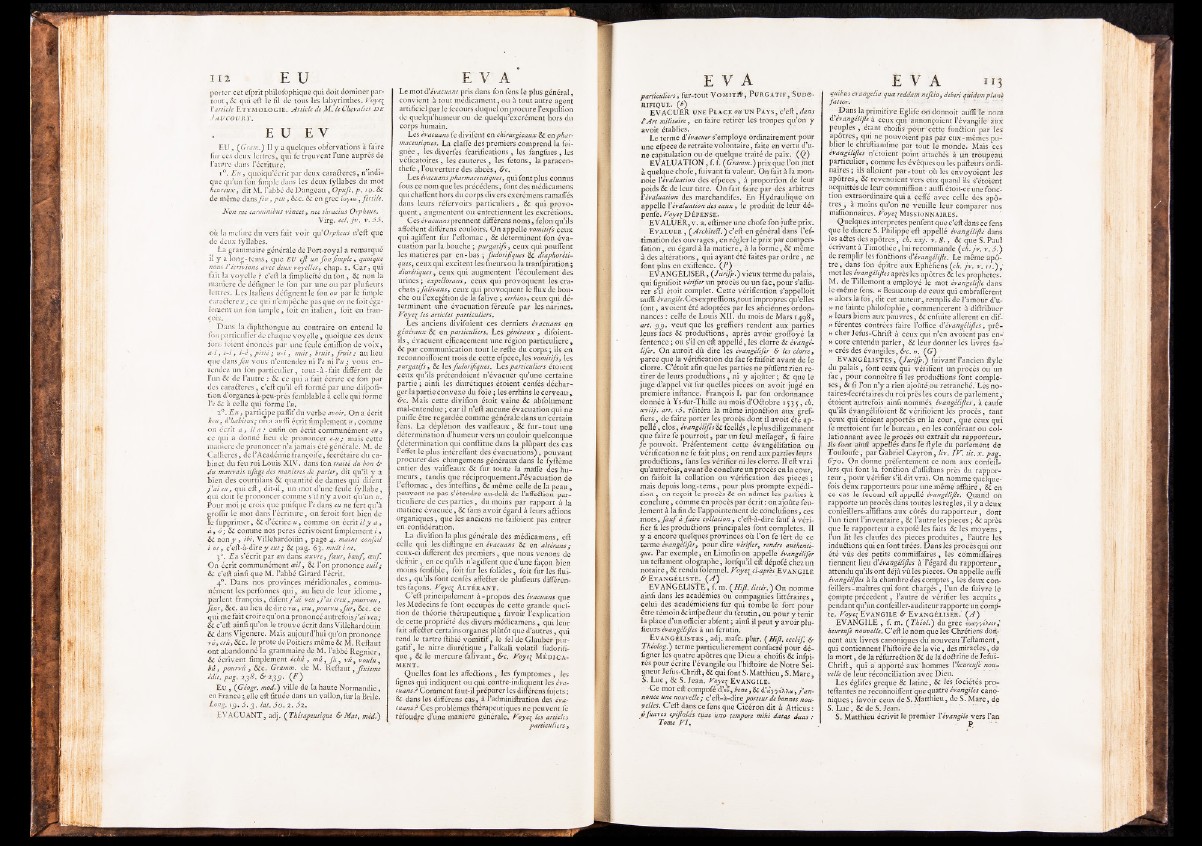

I 1 2 E U

porter cet efprit philofophique qui doit dominer partout,

& qui eft le fil de tous les labyrinthes. Voye^

Yarticle ETYMOLOGIE. Article de M. le Chevalier d e

J a u c o u r t .

E U E V

EU , (Gram.) Il y a quelques observations à faire

fur cës deux lettres, qui fe trouvent l’une auprès de

l’autre dans l’écriture.

i° . Eu y quoiqu’écrit par deux caraôeres, n’indique

qu’un fon {impie dans les deux fyllabes du mot

heureux, dit M. l’abbé deDangeau, Qpufc. p. / o. 8c

de même dans feu, peu, 8cc. 8c en grec ïuytu, fertile.

Non me carminibus vincet, nec tkracius Orpheus.

Virg. ecl. jv .r v. SS.

oîi la mefure du vers fait voir a f Orpheus n’eft que

de deux fyllabes.

La grammaire générale de Port-royal a remarqué

il y along-tems, que e u efi un fon fimple, quoique

nous Vècrivions avec deux voyelles, chap. I . C a r , qui

fait la voyelle ? c’eft la {implicite du fon, 8c non la

maniéré de défigner le fon par une ou par plufieurs

lettres. Les Italiens défignent le fon ou par le fimple

caraétereu ; ce qui n’empêche pas que ou në foit également

un fon fimple, lbit en italien, foit en fran-

çois.

Dans la diphthongue au contraire on entend le

fon particulier de chaque v o y e lle , quoique ces deux

Ions foient énoncés par une feule émiflion de vo ix ,

a-i, e-i , i-ê , pitié ; u-i , nuit, bruit, fruit: au lieu

que dans feu vous n’entendez ni Ye ni Y u j vous entendez

un fon particulier, tout-à-fait différent de

l’un 8c de l ’autre : Sc ce qui a fait écrire ce fon par

des caraûeres , c’efl: qu’il eft formé par un© difpofi-

tion d’organes à-peu-près femblable à celle qui forme

Ye 8c à celle qui forme 1’«.

i ° . E u , participe pafîif du verbe avoir. On a écrit

heu, d’habitus; on a aufîi écrit Amplement u , comme

on écrit a , il a: enfin on écrit communément eu,

ce qui a donné lieu de prononcer e-uj mais cette

maniéré de prononcer n’a jamais été générale. M. de

Callieres, de l’Académie françoife, fecrétaire du cabinet

du feu roi Louis X IV. dans fon traité du bon &

du mauvais ufage des maniérés de parler, dit qu’il y a

bien des courtifans 8c quantité de dames qui difent

f a i eu, qui eft, dit-il, un mot d’une feule fyllabe,

qui doit le prononcer comme s’il n’y avoit qu’un u.

Pour mol je crois que puifque Ye dans eu ne fert qu’à

groflir le mot dans l’écriture, on feroit fort bien de

le ftipprimer, 8c d’écrire u , comme on écrit il y a ,

à , d; & comme nos peres écrivoient Amplement i ,

8c non y , ibi. Villehardoiiin, page 4. maint confeil

i ot, c’eft-à-direy eut; 8c pag. 63. mult i ot.

30. Eu s’écrit par au dans oeuvre, foeur, boeuf, oeuf

On écrit communément oeil, 8c l’on prononce cuil;

8c c’eft ainA que M. l’abbé Girard l’écrit.

40. Dans nos provinces méridionales, communément

les perfonnes q ui, au lieu de leur idiome,

parlent frânçois, difent f a i veu,faicreu,pourveu,

feur, &c. au lieu de dire vu, cru., pourvu, fur, 8cc. ce

qui me fait croire qu’on a prononcé autrefoisfa i veu;

8c c’eft ainA qu’on le trouve écrit dans Villehardoiiin

8c dans Vigenere. Mais aujourd’hui qu’on prononce

vît, crû, 8cc. le prote de Poitiers même & M. Reftaut

ont abandonné la grammaire de M. l’abbé Regnier ,

8c écrivent Amplement échu, mû, f u , vu, voulu,

bû, pourvu, 8cc. Gramm. de M. Reftaut, fxieme

M i t . pag. z ÿ 8 . f e | § ' ( ? )

Eu , (Géogr. mod.) ville de la haute Normandie,

en France elle eft Atuée dans un vallon, fur la Brile.

Long, /g. S. 3. lat. S o . 2, S.2.,

EVACUANT, adj. (Thérapeutique & Mat, médf

E V A '

Le mot Rev autant pris dans fon fens le plus général,

convient à tout médicament., ou à tout autre agent

artificiel par le fecours duquel on procure l’expuffion

de quelqu’humcur ou de quelqu’excrément hors du

corps humain.

Les évacuans fe divifent en chirurgicaux 8c en pharmaceutiques.

La claflè deS premiers comprend la fai-

gnée , les diverfes fcarifications , les fangfues , les

véficatoires, les cautères, les fêtons, {aparacen-

thefe, l’ouverture des abcès, &c.

Les évacuans pharmaceutiques, qui font plus connus

fous ce nom que les précédent, font des médicamens

qui chaffent hors du corps divers excrémens ramaffés

dans leurs réfervoirs particuliers, 8c qui .provoquent

, augmentent ou entretiennent les excrétions.

C e sévacuans prennent différens noms, félon qu’ils

affe&ent différens couloirs. On appelle vomitifs çeux

qui agiffent fur l’eftomac , 8c déterminent fon évacuation

par la bouche ; purgatifs, ceux qui pouffent

les matières par en-bas ; fudorifiques 8c diaphor étiques,

ceux qui excitent les fueursou la tranfpiration ;

diurétiques, ceux qui augmentent l’écoulement des

urines ; expeclorans, ceux qui provoquent les crachats

; falivans, ceux qui provoquent le flux de bouche

ou l’excrétion de la falive ; errhins, ceux qui déterminent

une évacuation féreufe par les narines.

Voye^ les articles particuliers.

Les anciens divifoient ces derniers évacuans en

généraux 8c en particuliers. Les généraux , difoient-

ils , évacuent efficacement une région particulière ,

8c par communication tout le refte du corps ; ils en

reconnoiffoient trois de cette efpece,les vomitifs, les

purgatifs, 8c les fudorifiques. Les particuliers étoient

ceux qu’ils prétendoient n’évacuer qu’une certaine

partie ; ainA les diurétiques étoient cenfés décharger

la partie convexe du foie ; les errhins le cerveau ,

&c. Mais cette diviAon étoit vaine 8c abfolument

mal-entendue ; car il n’eft aucune évacuation qui ne

puiffe être regardée comme générale dans un'certain

fens. La déplétion des vaiffeaux, 8c Air-tout une

détermination d’humeur vers un couloir quelconque

(détermination qui conftitue dans la plupart des cas

l’effet le plus intéreffant des évacuations), pouvant

procurer des changemens généraux dans le fyftème

entier des vaiffeaux 8c fur toute la maffe des humeurs

, tandis que réciproquementd’évacuation de

l’eftomac , des inteftins, 8c même celle de la peau ,

peuvent ne pas s’étendre au-delà de l’affeâion particulière

de ces parties, du moins par rapport à la

matière évacuée, 8c fans avoir égard à leurs a&ions

organiques, que les anciens ne faifoient pas entrer

en confidération. .

La diviAon la plus générale des médicamens, eft

celle qui les diftingue en évacuans 8c en altérans ;

ceux-ci different des premiers, que nous venons de

définir, en ce qu’ils n’agiffent que d’une façon bien

moins lenfible, foit fur les foliaes, foit fur les fluides

, qu’ils font cenfés affetter de plufieurs différentes

façons. Voye^ A l t é r a n t .

C ’eft principalement à-propos des évacuans que

les Médecins fe font occupés de cette grande quef-

tion de théorie thérapeutique ; favoir l ’explication

de cette propriété des divers médicamens , qui leur

fait affe&er certains organes plutôt que d’autres, qui

rend le tartre ftibié vomitif, le fel de Glauber purg

atif, le nitre diurétique , l’alkali volatil fudorifi-

q u e , 8c le mercure falivant, &c. Voye^ Médicament.

Quelles font les affeftions, les fymptomes , les

Agnes qui indiquent ou qui contre-indiquent les évacuans

? Comment faut-il préparer les différens fujets ;

8c dans les différens cas, à l ’adminiftration des èvar

cuans ? Ces problèmes thérapeutiques ne peuvent fe

réfoudfe d’une maniéré générale. Voye^ les articles

particuliers ,

E V A

particuliers, fur-tout Vomitiê, PURGATIF, SUDORIFIQUE.

(b)

EVACUER une Pl a c e ou un Pay s , c’efl:, dans

P Art militaire, en faire retirer les troupes qu’on y

avoit établies.

Le terme d’évacuer s’employe ordinairement pour

une efpece de retraite volontaire, faite en vertu d’une

capitulation ou de quelque traité de paix. (Q)

EVALUATION, f. f. (Gramm.) prix que l’on met

à quelque chofe, fuivarit l’a valeur. On fait à la mon-

noie Y évaluation des efpéces , à proportion, de leur

poids & de leur titre. On fait faire par dés arbitres

dévaluation des marchandées. En Hydraulique on

appelle Y évaluation des eaux, le produit de leur dé-

penfe. Voye^ D épense.

EVALUER, v. a. eftimer une chofe fon jufte prix. ■ Evaluer , (Architecl. ) c’eft en général dans l’ef-

timation des ouvrages, en régler le prix par cbmpen-

fation, eu égard à la matière, à la forme, & même

•à des altérations, qui ayant-été faites-par ordr.e, ne

•font plus en exiftence. (P) -

ÉVANGÉLISER, (Jurifp.) vieux terme du palais,

qui fignifioit vérifier un procès ou un fac, pour s’affu-

rer s’il étoit complet. Cette vérification s’appelloit

aufli évaîigile.Ces expreflions,tout impropres qu’elles

fon t , avoient été adoptées par les anciénnes ordonnances

: celle de Louis XII. du mois de Mars 1498,

art. c)q. veut que les greffiers rendent aux parties

leurs lacs & produ&ions, après avoir groffoyé la

fentence ; ou s’il en eft- appellé, les dorre & évangé-

lifer. On auroit dû dire les évangélifer & les clone,

parce que la vérification du fac fe faifoit avant de le

clorre. C ’étoit afin que les parties ne pûffent rien retirer

de leurs produéfions, n i y ajoûter ; & que le

juge d’appel v ît Air quelles pièces on avoit jugé en

première inftance. François ï. par fon ordonnance

donnée à Ys-fur-Thille au mois d’O&obre 153 5, ch.

xviij. art. t5. réitéra la même injonélion aux greffiers

, de faire porter les procès dont il avoit été appellé

, clos, évangélifés&c fcellés ,1e plus diligemment

que faire fe pourroit, par un feul meffager , A faire

fe pouv-oit. ' Préfentement cette évangélifation ou

vérification ne fe fait plus ; on rend aux parties leurs

produûions, fans les vérifier ni lès clorre. Il eft vrai

qu’autrefois, avant de conclure un procès en la cour,

on faifoit la collation Ou vérification des pièces

mais depuis long-tems, pour plus prompte expédition

, on reçoit le procès & on admet lès parties à

conclure, comme ën procès par écrit : on ajoute feulement

à la fin de l’appointement de cbnclufions, ces

mots, fa u f à faire collation, c’eft-à-dire fauf à vérifier

fi les productions principales font complétés. Il

y . a encore quelques provinces oîi l’on fe fert de ce

terme évangélifer, pour dire vérifier, rendre authentir

que. Par exemple, enLimofinon appelle évangélifer

unteftament olographe, lo.rfqu’il eft dépofé.chezun

notaire, & rendu folennel. foye^ ci-après Evangile

& Ev an g é l iste . ( A )

EVANGÉLISTE, f. m. (Hiß. littér. ) On nomme

ainfi dans les académies ou compagnies littéraires,

celui des académiciens fur qui tombe le fort pour

être témoin & infpeCleur du ferutin, ou pour y tenir

la place d’un officier abfent ; ainfi il peut y avoir plufieurs

évangélifies à un ferutin.

Evangé liste s , adj. mafe. plur. ( Hiß. eccléf. £>

Théolog.) terme particulièrement confacré pour dé-

Agner les quatre apôtres que Dieu a choifiS & infpi-

rés pour écrire l’évangile ou l’hiftoife de Notre Seigneur

Jefus-Chrift, & qui font S. Matthieu, S. Marc,

S. L u c , & S. Jean. Voye^ Ev an g ile .

•Ce mot èft compofé d,’sZ,bene , & àéàyylx^a-, fan-

nonce une nouvelle ; c’eft-à-dire porteur de bonnes nouvelles.

C ’eft dans ce fens que CicérOn dit à Atticüs :

fifuaves epißalas tuas uno (empor,e mihi datas duas :

Tome y i .

E V A 113

quibus evangelia quoe reddarn nefeio, deberi quidemplané

fateor.'

t Dans la primitive Eglife ofi donnoit auflî le nom

d evangélijle à ceux qiu annonçoient l’évangile àiix

peuplés , étant choifis poùi0 cette fonction par les

apôtres, qui ne pouvoient1 pias par eux-mêmes publier

le chriftianifme par tout je monde. Mais ces

evangelijles n’étoient point attachés à un troupeau

particulier , comme les évêques ou les pàfteurs^rdi;

narres \ ils allpient par-tout* o’ti les enivoyoient les

apôtres, &- revenoient vers eiix quand ils s’étoient

acquittés de leur commiflîon : aufli étoit-cë une fonction

extraordinaire qui a' çefle avec celle dés apôtres

, à moins qu’on ne veuille leur comparer nos

millionnaires. Voye^ Missionnaires! !

Quelques interprètes penfent que c’eft dans ce fens

que le diacre S. Philippe eft appellé évangélijle dans

les aftes des apôtres -, • ch: xxj. v. S . , & que S. Pau!

écrivant à Timothée, lui recommande (ch.jv. v. J .)

de remplir les fonctions cYévangélijïe. Le même apôt

re , dans ion epitrë aux Ephéfiëns (ch. jv . v. //.),'

met les évangélifies après les apôtres & les prophètes.

M. dé Tillemont a employé le mot évangelifie dans

le même fens. « Beaucoup de ceux qui embrafferent

» alors la fo i, dit cet auteur, remplis de l’amour d’u-

» ne fainte philofophie, commencèrent à diftribuer

» leurs biens aux pauvres, & enfuite allèrent en dif-

»férentes contrées faire l’office (YévangèUfies, prê-

» cher Jefus-Chrift à ceux qui n’en avoient pas en-

>» core entendu parler, & leur donner lés livres fa-'

» crés des évangiles, &c. ». (G) Evangélistes, (Jurïfpé) fuiv.ant l’ancien ftyle

du palais , font ceux qui vétifient un procès ou un

fa c , pour connoître fi les productions font complétés

, & A l’on n’y a rien ajoûtë.ou retranché. Lés no-

taires-fecrétaires du roi près.lés cours de parlement,1

étoient autrefois ainfi nommés évangélifies, à caufe

qu’ils ëyangélifbiëhf & vérifîoiént lés procès, tant

éeux qui étoient apportés én-la cour, cjue ceux qui

fe mettoient fur le bureau, en les conférant ou collationnant

avec le procès ou extrait du rapporteur.

Ils font ainfi appelles dans Ye ftyle du parlement de

Touloûfe, par Gabriel Cayron, liv. IV . tic. x . pag.

Gyo. On donné préfentement ce nom aux confeilr 1er s, qui Font la fonction d’ afliftans près du rapporteur

, pour vérifier s’il dit vrai. On nomme quelquefois

deux rapporteurs pour une même affaire, & en

ce cas le fécond eft appellé évangélifie. Quand oh

rapporte un procès dans toutes les réglés, il y a deux

confeillers-afliftâns aux côtés du rapporteur, dont

l’An tient l’inventaire, & l ’autre lés pièces ; & après

que le rapporteur a expofé les faits &"les moyens ,

l’un lit les claûfes des "pièces produites, l’autre les

induûions qui en font tirées. Dans les procès qui ont

été vûs des petits commiffaires, les cdmmiffaires

tiènnent lieu àéévangélifies à l’égard du rapporteur ,

attendu qu’ils ont déjà vûles pièces. On appelle aùflï

évangélifies à la chambre des comptes, lès deux con-

feillèrs - maîtres qui font chargés , l’un de fuivre lé

compte précèdent, l’autre de vérifier les acquits,

pendant qu’ùn cônfeiller-auditeur rapporte un compte.

VoyciEvangile & Evangéliser.'"ÇA) J ■

EVANGILE , f. m. (Théol.) du grec èvdyylxtov é

■ heureufe nouvelle. C ’eft le nom qiiè les Chrétiens doiî-

nent aux livres canoniques dû nouveau Teftament,

qui contiennent l’hiftôirë de la v ie , des miracles, dé

la m ort, de la réfurreCtion 8c de là doÇtrine de Jefus-

Chrift , qui a apporté aux hommes Yheureufe nouvelle

de leur réconciliation avec Dieu.

Les églifes gréque 8c latine, 8c les foeiétés pro-

teftanteS hé reconnoiffent que quàtré évarigïlês canoniques

', fayoir ceux de S. Matthieu, de S. Marc, dp

S. L u c , 8c dé S. Jean.

S. Matthièu écrivît le premier Y évangile vers l’an

. p ■ - i