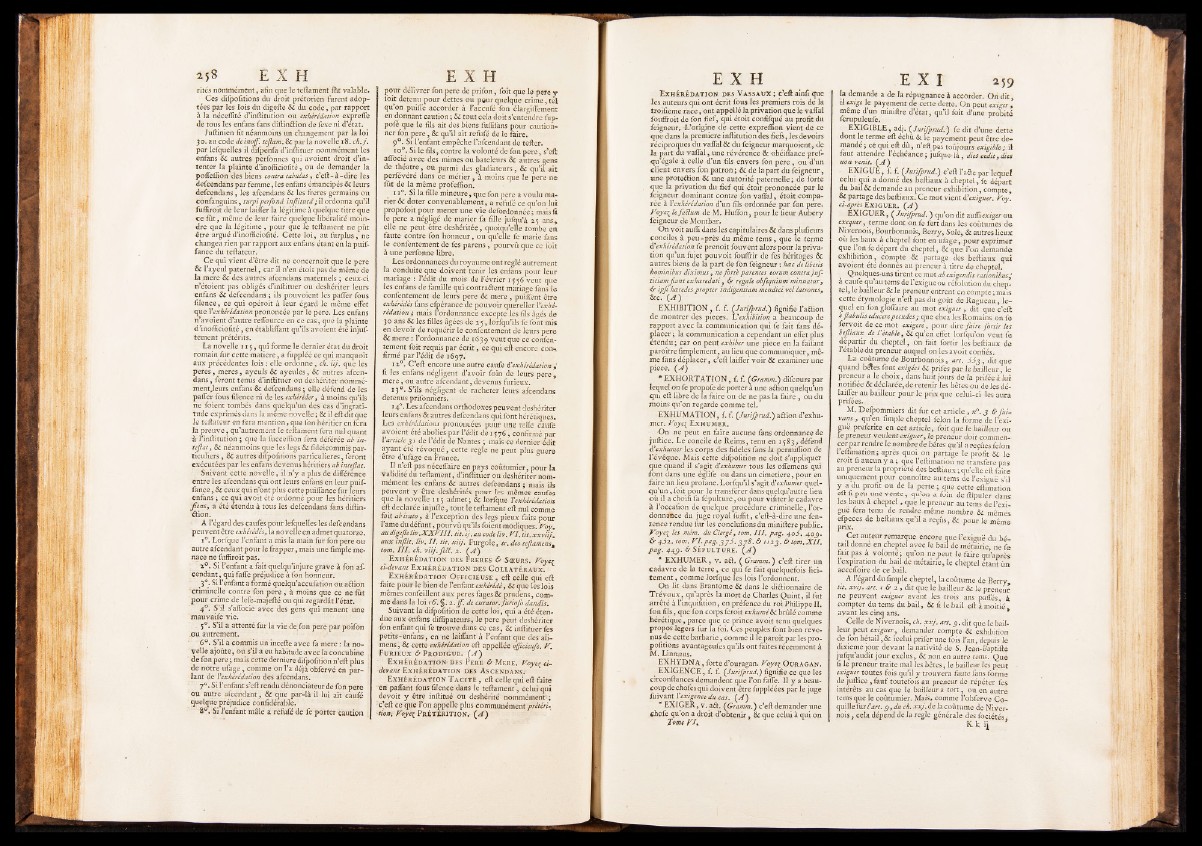

rites nommément, afin que le teftament fût valable.

Ces difpofitions du droit prétorien furent adoptées

par les lois du digefte & du code, par rapport

à la néceflîté d’inftitution ou exhérédation expreffe

de tous les enfans fans diftin&ion de fexe ni d’etat.

Juftinien fit néanmoins un changement par la loi

30. au code de inoff. tejlarn. 6c par la novelle 18. ch.j.

par lefquelles il cüfpenfa d’inftituer nommément les

enfans & autres perfonnes qui avoient droit d’intenter

la plainte d’inofficiofité, ou de demander la

poffefîion des biens contra tabulas , c’eft-à-dire les

defcendans par femme, les enfans émancipés & leurs

defcendans, les afcendans & les freres germains ou

confanguins, turpiperfonâ injlitutâ; il ordonna qu’il

fuffiroit de leur laiffer la légitime à quelque titre que

ce fut, même de leur faire quelque libéralité moindre

que la légitime , pour que le teftament ne pût

être argué d’inofficiofité. Cette lo i, au furplus, ne

changea rien par rapport aux enfans étant en la puif-

fance du teftateur.

Ce qui vient d’être dit ne concernoit que le pere

& l’ayeul paternel, car il n’en étoit pas de même de

la mere 6c des autres afcendans maternels ; ceux-ci

n’étoient pas obligés d’inftituer ou deshériter leurs

enfans 6c defcendans ; ils pouvoient les palier fous

filence, ce qui opéroit à leur égard le même effet

que l’exhérédation prononcée par le pere. Les enfans

Ti’avoient d’autre reffource en ce cas, que la plainte

d ’inofficiofité, en établiffant qu’ils avoient été injuf-

tement prétérits.

La novelle 1 15 , qui forme le dernier état du droit

romain fur cette matière, a fuppléé ce qui manquoit

aux précédentes lois : elle ordonne, ch. iij. que les

peres, meres, ayeuls 6c ayeules, 6c autres afcendans

, feront tenus d’inftituer ou deshériter nommé-

ment^leurs enfans & defcendans ; elle défend de les

paffer fous filence ni de les exhéréder, à moins qu’ils

ne foient tombés dans quelqu’un des cas d’ingratitude

exprimés dans la meme novelle ; 6c il eft dit que

le teftateur en fera mention, que fon héritier en fera

la p reuve, qu’autrement le teftament fera nul quant

à l’inftitution ; que la fucceffion fera déférée ab in-

teflat, 6c néanmoins que les legs 6c fideicommis particuliers

, 6c autres difpofitions particulières, feront

exécutées par les enfans devenus héritiers ab intejlat.

Suivant cette novelle, il n’y a plus de différence

entre les afcendans qui ont leurs enfans en leur puif-

fance, 6c ceux qui n’ont plus cette puiffance fur leurs

enfans ; ce qui avoit été ordonné pour les héritiers

Jiensy a été etendu à tous les defcendans fans diftin-

étion.

A l’égard des caufespour lefquelles les defcendans

peuvent être exhèrédès, la novelle en admet quatorze.

i°. Lorfque l ’enfant a mis la main fur fon pere ou

autre afcendant pour le frapper, mais une fimple menace

ne fuffiroit pas.

a0. Si l’enfant a fait quelqu’injure grave à fon afcendant

, qui faffe préjudice à fon honneur.

3 °. Si l’enfant a formé quelqu’accufation ou a&ion

'criminelle contre fon pere, à moins que ce ne fut

pour crime de lefe-majefté ou qui regardât l’état.

4 0. S’il s’affocie avec des gens qui mènent une

mauvaife vie.

5°. S’il a.attenté fur la v ie de,fon pere par poifon

.ou autrement.

- 6°. S’il a commis un incefte avec fa mere : la novelle

ajoute, où s’il a eu habitude avec la concubine

de fon pere ; mais cette derniere difpofition n’eft plus ,

de notre ufage, comme on l’a déjà obfervé en parlant

de Vexhérédation des afcendans.

7 0. Si l’enfant s’eft rendu dénonciateur de fon pere

ou autre afcendant, & que par-là il lui ait caufé

quelque préjudice confidérable.

8°. Si l’enfant mâle a refufé de fe porter caution

pour délivrer fon pere de prifon, foit que le pere y

foit detenu pour dettes ou pour quelque crime, tel

qu’on puiffe accorder à l’accufé fon élargiffement

en donnant caution ; & tout cela doit s’entendre fup-

pofé que le fils ait des biens fuffifans pour cautionner

fon pere, 6c qu’il ait refufé de le faire.

90. Si l ’enfant empêche l ’afcendant de tefter.

io ° . Si le fils, contre la volonté de fon pere, s’eft:

affocié avec des mimes ou bateleurs 6c autres gens

de théâtre, où parmi des gladiateurs, & qu’il ait

perfevere dans ce métier, à moins que le pere ne

fût de la même profefïion.

, 1 1°. Si la fille mineure, que fon pere a voulu marier

6c doter convenablement, a refûfé ce qu’on lui

propofoit pour mener une vie defordonnée ; mais fi

le pere a négligé de marier fa fille jufqu’à 25 ans,

elle ne peut être deshéritée, quoiqu’elle tombe en

faute contre fon honneur, ou qu’elle fe marie fans

le confentement de fes parens, pourvu que ce foit

à une perfonne libre.

Les ordonnances du royaume ont réglé autrement

la conduite que doivent tenir les enfans pour leur

mariage : l’édit du mois de Février 1556 veut que

les enfans de famille qui contractent mariage fans le

confentement de leurs pere 6c mere, puiffent être

exhérédés fans efpérance de pouvoir quereller Y exhérédation

; mais l’ordonnance excepte les fils âgés de

30 ans & les filles âgées de 25, lorfqu’ils fe font mis

en devoir de requérir le confentement de leurs pere

&mere : l’ordonnance de 1639 veut que ce confentement

foit requis par écrit, ce qui eft encore con-*

firmé par l’édit de 1697.'

12°. C ’eft encore une autre caufe 8 exhérédation

fi les enfans négligent d’avoir foin de leurs pere ,

mere, ou autre afcendant, devenus furieux.

13°. S’ils négligent de racheter leurs afcendans

détenus prifonniérs.

140. Les afcendans orthodoxes peuvent deshériter

leurs enfans & autres defcendans qui font hérétiques.

Les exhérédations prononcées pour une telle caufe

avoient été abolies par l’édit de 1576 , confirmé par

¥ article 3 1 de l’édit de Nantes ; mais ce dernier édit

ayant été révoqué, cette réglé ne peut plus guere

être d’ufage en France.

if i| | § Pas néceffaire en pays coutumier, pour la

validité du teftament, d’inftituer ou deshériter nommément

les enfans 6c autres defcendans ; mais ils

peuvent y être déshérités pour tes mêmes caufes

que la novelle 115 admet; 6c lorfque ¥ exhérédation

eft déclarée injufte, tout le teftament eft nul comme

fait abirato y à l’exception des legs pieux faits pour

l’ame du défunt, pourvu qu’ils foient modiques. Voy.

au digefle liv.XXVIII. tit. ij. au code liv. VI. tit.xxviij.

aux inflit. liv. II. tit. xiij. Furgole, tr. des teltamens,

tom. I I I . ch, viij.fecl. 2. (A )

Exhérédation des Freres & Soeurs. Voye1

ci-devant Exhérédation des Collatéraux.

Exhérédation Officieuse , eft celle qui eft

faite pour le bien de l’enfant exhérédé, 6c que les lois

mêmes confeillent aux peres fages& prudens, comme

dans la loi / (T. § . 2. ff. de curator, furiofo dandis.

Suivant la difpofition de cette loi , qui a été étendue

aux enfans diflipateurs, le pere peut deshériter

fon enfant qui fe trouve dans ce cas, & inftituer fes

petits-enfans , en ne laiflant à l’enfant que des ali-

mens, & cette exhérédation eft appellée officieufe. V. Furieux & Prodigue. ( A )

~ Exhérédation Des Pere & Mere. Voyez ci-

devant Exhérédation des Ascendans/

Exhérédation Tacite , eft celle qui eft faite

en paffant fous filence dans le teftament, celui qui

deyoit y être inftitué ou déshérité nommément ;

c’eft ce que l’on appelle plus communément prétéri-

■ tion, Voyez Préterition,- (A )

Exhérédation des Vassaux ; e’eft ainfi que

les, auteurs qui ont écrit fous les premiers rois de la

troifieme race, ont appellé la privation que le vaflal

foufîroit de fon fief, qui étoit confifoué au profit du

feigneur. L’origine de cette expreflion vient de ce

que dans la première inftitution des fiefs, les devoirs

réciproques du vaflal & du feigneur marquoient, de

la part du vaflal, une révérence & obéiflance pref-

qu’é.gale à celle d’un fils envers fon pere, ou d’un

client envers fon patron ; & de la part du feigneur,

une protettion & une autorité paternelle ; de forte

que la privation du fief qui étoit prononcée par le

feigneur dominant contre fon vaflal, étoit comparée

à ¥ exhérédation d’un fils ordonnée par fon pere.

yoyei le factum de M. Huflon, pour le fieur Aubery

feigneur de Montbar.

On voit aufli dans les capitulaires & dans plufieurs

conciles à peu-près du même tems, que le terme

d’exhérédation fe prenoit fouvent alors pour la privation

qu’un fujet pouvoit fouffrir de fes héritages &

autres biens de la part de fon feigneur : hcec de liberis

hominibus diximus , ne forté parentes eorum contra juf-

litiam fiant exhoeredati, & regale obfeqüium minuatur,

•& ipji hoeredes propter indigentiam mendici vel lattones3

&c. (.A )

EXHIBITION, f. f. ('Jurifprüd.) lignifie l’aétion

de montrer des pièces. exhibition a beaucoup de

rapport avec la communication qui fe fait fans déplacer

; la communication a cependant un effet plus

étendu ; car on peut exhiber une piece en la faifant

paroître Amplement, au lieu que communiquer, même

fans déplacer, c’eft laiffer voir & examiner une

piece. ( A )

* EXHORTATION, f. f. (Gramm.) difcours par

lequel on fe propofe de porter a une aéhon quelqu’un

qui eft libre de la faire ou de ne pas la faire , ou du

moins qu’on regarde comme tel.

EXHUMATION, f. f. (Jurifprud.) aétion d’exhum

e r . Voye^ -Ex H U M ER.

On ne peut en faire aucune fans ordonnance de

juftice. Le concile de Reims, tenu en 1583 , défend

d’-exhumer les corps des fideles fans la permiflîon de

l ’évêque. Mais cette difpofition ne doit s’appliquer

que quand il s’agit d'exhumer tous les offemens qui

font dans une églife ou dans un cimetiere, pour en

faire un lieu profane. Lorfqu’il s’agit d'exhumer quelqu’un

, foit pour le transférer dans quelqu’autre lieu

oit il a choifi fa fépulture, ou pour vifiter le cadavre

â l’occafion de quelque procedure criminelle, l’or-

donnafice du juge royal fuffit, c’eft-à-dire une fen-

tence rendue fur les conclufions du miniftere public.

Voye.1 les mém. du Clergé, tom. I I I . pag. 40S. 4 0 0 .

& 4 â z . tom. VI.pag.3 7 6 .3 78 . & 1123. & tom.Xll.

pag. 4 4 9 . & SÉ PU L TU R E . ( A )

* EXHUMER, v . aft. ( Gramm. ) c’eft tirer un

cadavre de la terre, ce qui fe fait quelquefois licitement

, comme lorfque les lois l’ordonnent.

On lit dans Brantôme 6c dans le dictionnaire de

T révoux , qu’après la mort de Charles Quint, il fut

arrêté à l’inquifition, en préfence du roi Philippe IL

fon fils, que fon corps feroit exhumé 6c brûlé comme

hérétique, parce que ce prince avoit tenu quelques

propos légers fur la foi. Ces peuples font bien revenus

de cette barbarie, comme il le paroît par les pro-

pofitions avantageufes qu’ils ont faites récemment à

M. Linnæus.

EXH YDN A, forte d’ouragan. Voyez Ouragan.

^ EXIGENCE, f. f. (Jurifprud.) lignifie ce que les

circonftances demandent que l’on faffe. Il y a beaucoup

de chofes qui doivent être fuppléées par le juge

fuivant ¥ exigence du cas. (A )

* EXIGER, v . aét. (Gramm.) c’eft demander une

chofe qu’on a droit d’obtenir, 6c que celui à qui on

Tome VJ*.

la demande a de la répugnance à accorder. Ori d it,

il exige le payement de cette dette. On peut exiger ,

même d’un miniftre d’état, qu’il foit d’une probité

fcrupuleufe.

EXIGIBLE, adj. ( Jurifprud..) fe dit d’une dette

dont le terme eft echû & le payement peut être demande

; ce qui eft dû, n’eft pas toûjours exigible; ii

faut attendre l’échéance; jufque-là, dies cedit,dies

non venit. (A )

EXIGUE, f. f. (Jurifprud.) c’eft l’a&e par lequel

celui qui a donné des beftiaux à cheptel, fe départ 4“ bail & demande au preneur exhibition, compte,

6c partage des beftiaux. Ce mot vient d’exiguer, Voy.

ci-apres ExiGUER. (A )

EXIGUER, (Jurifprud. ) qu’on dit aufli exiger ou

exequer y terme dont on fe lertdans les coûtumes de

Nivernois, Bourbonnois, Berry, Sole, 6c autres lieux

ou les baux à cheptel font en ufage, pour exprimer

que 1 on fe départ du cheptel, 6c que l’on demande

exhibition, compte 6c partage des beftiaux qui

avoient été donnés au preneur à titre de cheptel.

Quelques-uns tirent ce mot ab exigendis rationibusy

à caufe qu’au tems de l’exigue ou réfolution du cheptel,

le bailleur & le preneur entrent en compte ; mais

cette étymologie n’eft pas du goût de Ragueau, lequel

en fon gloffaire au mot exiguer > dit que c’efl:

e jlabulis educere pecudes ; que chez les Romains on fe

fervoit de ce mot exigere, pour dire faire fortir les

befliaux de Vetable, 6c qu’en effet lorfqu’on veut fe

départir du cheptel, on fait fortir les beftiaux de

l’étable du preneur auquel on les avoit confiés.

La coûtume de Bourbonnois, art. 663 , dit que

quand bêtes font exigées ôc prifes par le bailleur, le

preneur a le choix, dans huit jours de la prifée à lui

notifiée 6c déclarée, de retenir les bêtes ou de les dé-

laifler au bailleur pour le prix que celui-ci les aura

prifées.

M. Defpommlers dit fur cet article, n°. 3 & fui*

vans , qu’en fimple cheptel félon la forme de l’exiguë

prefcrite en cet article, foit que le bailleur ou

le preneur veulent exiguer, le preneur doit commencer

par rendre le nombre de bêtes qu’il a reçues félon

l’eftimation; après quoi on partage le profit 6c le

croît fi aucun y a ; que l’eftimation ne transféré pas

au preneur la propriété des beftiaux ; qu’elle eft faite

uniquement pour connoître au'tems de l’exiguë s’il

y a du profit ou de la perte ; que cette eftimation

eft fi peu une vente, qu’on a foin de ftipuler dans

les baux à cheptel, que le preneur au tems de l’exigue

fera tenu de rendre même nombre 6c mêmes

efpeces de beftiaux qu’il a reçûs, 6c pour le même

prix.

Cet auteur remarque encore que l’exiguë du bétail

donné en cheptel avec le bail de métairie ne fe

fait pas à volonté; qu’on ne peut le faire qu’après

1’expira.tion du bail de métairie, le cheptel étant ùn

acceffoire de ce bail.

A l’égard du fimple cheptel, lacoûtume de Berry

tit. xvij, art. / & 2 , dit que le bailleur 6c le preneur

ne peuvent exiguer avant les trois ans paffés, à

compter du tems du bail, & fi le bail eft à moitié

avant les cinq ans.

Celle de Nivernois, ch. x x j. art. 3 . dit que le bailleur

peut exiguer., demander compte 6c exhibition

de fon bétail ,& icelui prifer une fois l’an, depuis le

dixième jour devant la nativité de S. Jean-Baptifté

jufqu’audit jour exclus, 6c non en autre tems. Que

fi le preneur traite mal les bêtes, le bailleur les peut

exiguer toutes fois qu’il y trouvera faute fans forme

de juftice, faut' toutefois au preneur de répéter fes

intérêts au cas que le bailleur a tort, ou en autre

tems que le coûtumier. Mais, comme l’obferve Coquille

furl'art. 3 , du ch. xxj. de lacoûtume de Nivernois

, cela dépend de la regie générale des fociétés