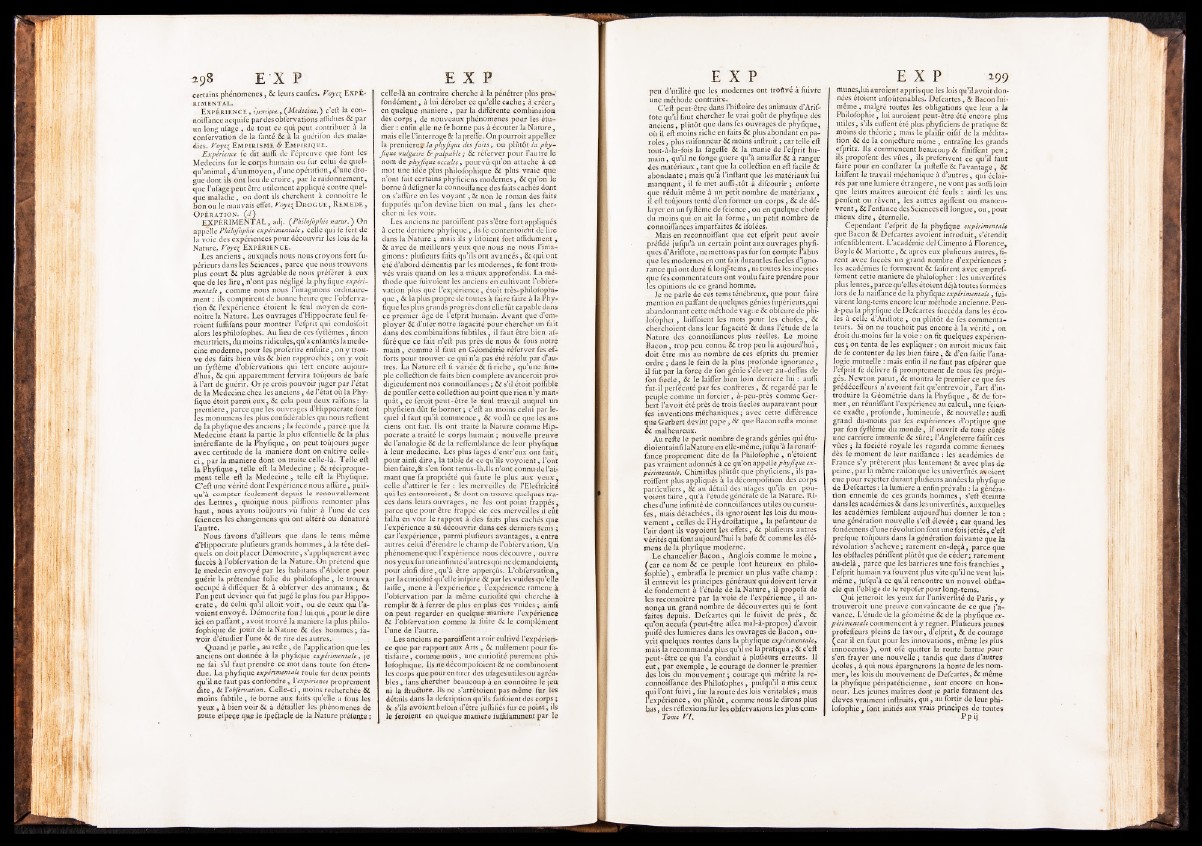

certains phénomènes, Ôc leurs caufes. Ÿoye^ Ex p é rimEental.

xpérience, t/xmipity (Médecine.} c’eft la con-

noilTance acquife pardesobfervations affidues ôc par

un long ufage , de tout ce qui peut contribuer à la

conforvation de la fanté & à la guérifon des maladies.

Voyt{ Empirisme & Empirique.

Expérience fe dit auffi de l’épreuve que font les

Médecins fur le corps humain ou fur celui de quel-

qu’animal, d’un moyen, d’une opération, d’une drogue

dont ils ont lieu de croire, par le raifonnement,

que l’ufage peut être utilement applique contre quelque

maladie, ou dont ils cherchent à connoitre le

bon ou le mauvais effet. Voyt^Drogue, Rem eue ,

Opération. (d ) EXPÉRIMENTAL, adj. {Philofophie natur.) On

appelle Philofophie expérimentale, celle qui fe fert de

la voie des expériences pour découvrir les lois de la

Nature. Voye{ Expérience.

Les anciens, auxquels nous nous croyons fort fu-

périeurs dans les Sciences, parce que nous trouvons

plus court ôc plus agréable de nous préférer à eux

que de les lire, n’ont pas négligé la phyfique expérimentale

, comme nous nous l’imaginons ordinairement

: ils comprirent de bonne heure que l’obferva-

tion ôc l’expérience étoient le feul moyen de con-

noître la Nature. Les ouvrages d’Hippocrate feul fe-

roient fuffifans pour montrer l’efprit qui condnifoit

alors les philofophes. Au lieu de ces fyltèmes, finon

meurtriers, du moins ridicules, qu’a enfantés la médecine

moderne, pour les profcrire enfuite, on y trouve

des faits bien vus ôc bien rapprochés ; on y voit

un fyftème d’obfervations qui fert encore aujourd’hui

, Ôc qui apparemment fervira toujours de bafe

à l’art de guérir. Or je crois pouvoir juger par l’état

de la Medecinexhez les anciens, de l’état où la Phyfique

étoit parmi eux, ôc cela pour deux raifons : la

première, parce que les ouvrages d’Hippocrate font

les monumens les plus confidérables qui nous relient

de la phyfique des anciens ; la fécondé, parce que la

Medecine étant la partie la plus elfentielle ôc la plus

intéreffante de la Phyfique, on peut toujours juger

avec certitude de la maniéré dont on cultive celle-

c i , par la maniéré dont on traite celle-là. Telle eft

la Pnyfique, telle eft la Medecine ; Ôc réciproquement

telle eft la Medecine, telle eft la Phyfique.

C ’eft une vérité dont l’expérience nous affûre, puif-

qu’à compter feulement depuis le renouvellement

des Lettres, quoique nous pûffions remonter plus

haut, nous avons toûjours vû fubir à l’une de ces

fciences les changemens qui ont altéré ou dénaturé

l’autre.

Nous favons d’ailleurs que dans le tems même

d’Hippocrate plufieurs grands hommes, à la tête desquels

on doit placer Démocrite, s’appliquèrent avec

iuccès à l’obfervation de la Nature. On prétend que

le médecin envoyé par les habitans d’Abdere pour

guérir la prétendue folie du philofophe , le trouva

occupé à dilféquer ôc à obferver des animaux ; ôc

l’on peut deviner qui fut jugé le plus fou par Hippocrate

, de celui qu’il alloit vo ir , ou de ceux qui l’a-

voient envoyé. Démocrite fou ! lui q ui, pour le dire

ici en paflant, avoit trouvé la maniéré la plus philosophique

de jouir de la Nature ôc des hommes; fa-

yoir d’étudier l’une ôc de rire des autres.-

Quand je parle, au refte, de l’application que les

anciens ont donnée à la phyfique expérimentale, je

ne fai s’il faut prendre ce mot dans toute fon étendue.

La phyfique expérimentale roule fur deux points

u’il ne faut pas confondre, Y expérience proprement

it e , & Yobfervation. Ce lle-ci, moins recherchée ÔC

moins fubtile, fe borne aux faits qu’elle a fous les

y e u x , à bien voir ôc à détailler les phénomènes de

joute elpeçe que le fpeôaçle de la Nature préfeiÿe ;

celle-là au contraire cherche à la pénétrer plus pro-;

fondément, à lui dérober ce qu’elle cache ; à créer,

en quelque maniéré , par la différente combinaifoa

dès corps, de nouveaux phénomènes pour les étudier

: enfin elle ne fe borne pas à écouter la Nature,

mais elle l’interroge & lapreffe. On pourroit appeller

la première^1 la phyfique des faits, ou plutôt la phyfique

vulgaire & palpable ■; ÔC réferver pour l’autre le

nom de phyfique occulte, pourvu qu’on attache à ce

mot une idée plus philofophique ôc plus vraie que

n’ont fait certains phyficiens modernes, & qu’on le

borne à défigner la connoiffance des faits cachés dont

on s’affure en les v o y an t, & non le roman des faits

fuppofés qu’on devine bien ou mal, fans les chercher

ni les voir.

Les anciens ne paroiffent pas s’être fort appliqués

à cette derniere phyfique, ils fe contentoieht de lire

dans la Nature ; mais ils y lifoient fort affidument ,

& avec de meilleurs yeux que nous ne nous l’imac

ginons : plufieurs faits qu’ils ont avancés, ôc qui ont

été d’abord démentis par les modernes, fe font trouvés

vrais quand on les a mieux approfondis. La méthode

que fuivoient les anciens en cultivant l’obfèr-

vation plus que l’expérience, étoit très-philofophi-r

que, & la plus propre de toutes à faire faire à la Phy?

fique les plus grands progrès dont elle fût capable dans

ce premier âge de l’efprit humain. Avant que d’em*

ployer ôc d’ulèr notre fagacité pour chercher un fait

dans des combinaifons fubtiles, il faut être bien afif

fûré que ce fait n’eft pas près de nous & fous notrè

main , comme il faut en Géométrie réferver fes e£*

forts pour trouver ce qui n’a pas été réfolu par d’autres.

La Nature eft fi variée & fi riche, qu’une fim*

pie colleôion de faits bien complété avanceroit pro^

digieufement nos connoiffances ; ôc s’il étoit poffibl'e

de pouffer cette colleâion au point que rien n’y man*

quât, ce feroit peut - être le feul travail auquel un

phyficien dût fe borner ; c’eft au moins celui par lequel

il faut qu’il commence , ôc voilà ce que les an*

ciens ont fait. Ils ont traité la Nature comme Hip*

pocrate a traité le corps humain ; nouvelle preuve

de l’analogie ôc de la reffemblance de leur phyfique

à leur medecine. Les plus fages d’enrr’eux ont fait^

pour ainfi dire, la table de ce qu’ils voyoient, l’pnt

bien faite,& s’en font tenus-là.lls n’ont connu de l’air

mant que fa propriété qui faute le. plus aux y e u x ,

celle d’attirer le fer : les merveilles de l’Eleûricité

qui les entouroient, & dont on trouve quelques traces

dans leurs ouvrages, ne les ont point frappés ÿ

parce que pour être frappé de ces merveilles il eût

fallu en voir le rapport à, des- faits plus cachés que

l’expérience a sû découvrir dans ces derniers tems ;

car l’expérience, parmi plufieurs avantages,, a entre

autres celui d’étendre le champ de l’obfervation. Un

phénomène que l’expérience nous découvre, ouvre

nos yeux fur une infinité d’autres qùi ne demandoienty

pour ainfi dire, qu’à être apperçûs. L ’obfervation $

par la curiofité qu’elle infpire ôc par les, vuidesqu’elle

laifTe, mene à l’expériertce ; l’expérience ramene à

l’oblervation par la même curiofité qui cherche-à

remplir & à ferrer de plus en plus ces vuides-; ainfi

on peut regarder en quelque- maniefe l’expérience

& l’obfervation comme la fuite ôc le complément

l’une de l’autre. ■

Les anciens ne paroiffent avoir cultivé l’expêrien*

ce que par rapport- aux Arts , ôc nullement pour fa*

tisfaire, comme nous, une curiofité purement philofophique.

Ils ne décompofoient ôc ne combinoient

les corps que pour en tirer des ufagesutilesou agréables

, fans chercher beaucoup à en connoître le jeu.

ni la ftruéture. Ils ne s’arrêtoient pas même fur les

détails dans la defeription qu’ils faifoient des corps ;

& s’ils avoient befoin d’être juftifiés fur ce point, ils

le feroient en quelque maniéré îuififàmmcnt par le

peu d’iitilité que les modernes ont troûvé à fiiivre

une méthode contraire.

C ’eft peut-être dans l’hiftoire des animaux d’Arif-

tote qu’il faut chercher le vrai goût de phyfique des

anciens, plûtôt que dans fes ouvrages de phyfique,

où;il eft moins riche en faits ôc plus abondant en paroles

, plus raifonneur ôc moins inftruit ; car telle eft

tout-à-la-fois la fageffe & la manie de l’efprit humain

, qu’il ne fonge guere qu’à amaffer ôc à ranger

des matériaux, tant que la colleftion en eft facile ôc

abondante ; mais qu’à l’inftant que les matériaux lui

.manquent, il fe met auffi>tôt à difeourir ; enforte

que réduit même à un petit nombre de matériaux ,

il eft toûjours tenté d’en former un corps, Ôc de délayer

en un fyftème de fcience, ou en quelque chofe

du moins qui en ait la forme, un petit nombre de

connoiffances imparfaites ôc ifolées.

Mais en reconnoiffant que cet efprit peut avoir

préfidé jufqu’à un certain point aux ouvrages phyfi-

ques d’Ariftote, ne mettons pas fur fon compte l’abus

que les modernes en ont fait durant les fiecles d’ignorance

qui ont duré fi lon^-tems, ni toutes les inepties

que fes commentateurs ont voulu faire prendre pour

les opinions de ce grand homme.

Je ne parle de ces tems ténébreux, que pour faire

mention en paflant de quelques génies iiipérieurs,qui

abandonnant cette méthode vague ôc obfcure de phi-

lofopher, laiffoient les mots pour les chofes, ôc

cherchoient dans leur fagacité & dans l’étude de la

Nature des connoiffances plus réelles. Le moine

Eacon, trop peu connu ôc trop peu lû aujourd’hui,

doit être mis au nombre de ces efprits du premier

ordre ; dans le fein de la plus profonde ignorance,

il fut par la force de fon génie s’élever au-defl’us de

fon fiecle, ôc le laiffer bien loin derrière lui : auffi

fut-il perfécuté par fes confrères , ôc regardé par le

peuple comme un forcier, à-peu-près comme Ger-

bert l’avoit été près de trois fiecles auparavant pour

fes inventions méchaniques ; avec cette différence

queGerbert devint pape, ôc que Bacon refta moine

ôc malheureux.

Au refte le petit nombre de grands génies qui étu-

dioient ainfilaNature en elle-même, jufqu’à la renaif-

fance proprement dite de la Philofophie , n’etoient

pas vraiment adonnés à ce qu’on appellephyfique expérimentale.

Chimiftes plutôt que phyficiens, ils paroiffent

plus appliqués a la décompofition des corps

particuliers, ÔC au détail des ufages qu’ils en poq-

voient faire, qu’à l’étude générale de la Nature. Riches

d’une infinité de connoiffances utiles ou curieu-

fes, mais détachées, ils ignoroient les lois du mouvement

, celles de l’Hydroftàtique , la pefanteur de

l’air dont ils voyoient les effets, ôc plufieurs autres

vérités qui font aujourd’hui la bafe ôc comme les élé-

mens de la phyfique moderne.

Le chancelier Bacon -, .Anglois comme le moine ,

(car ce nom ôc ce peuple font heureux en philofophie)

, embraffa le premier un plus vafte champ :

il entrevit les principes généraux qui doivent lervir

de fondement a l’étude de la Nature, il propofa de

les reconnoître par la voie de l’expérience , il annonça

un grand nombre de découvertes qui fe font

faites depuis. Defcartes qui le fuivit de près, Ôc

qu’on accufa (peut-être allez mal-à-propos) d’avoir

puifé des lumières dans les ouvrages de Bacon, ouvrit

quelques routes dans la phyfique expérimentale,

mais la recommanda plus qu’il ne la pratiqua ; & c’eft

peut-être ce qui l’a conduit à plufieurs erreurs. Il

eut, par exemple, le courage de donner le premier

des lois du mouvement ; courage qui mérite la re-

connoiffance des Philofophes, puifqu’il a mis ceux

qui l’ont fu iv i, fur la route des lois véritables ; mais

l’expérience, ou plûtôt, comme nous le dirons plus

fias, des réflexions fur les obiervarions les plus com-

Tome VI,

mimes,lui auroient appris que les lois qu’il avoit données

étoient infoûtenables. Defcartes, Ôc Bacon lui-

même , malgré toutes les obligations que leur a la

Philofophie, lui auroient peut-être été encore plus

utiles, s’ils euffent été plus phyficiens de pratique ôc

moins de théorie ; mais le plaifir oifif de la méditation

ôc de la conjeôure même , entraîne les grands

efprits. Ils commencent beaucoup & finiflent peu ;

ils propofent des vûes, ils preferivent ce qu’il faut

faire pour en conftater la jufteffe ôc l’avantage, ôc

laiffent le travail méchanique à d’autres, qui éclairés

par une lumière étrangère, ne vont pas auffi loin

que leùrs maîtres auroient été feuls : ainfi les uns

penfent ou rêvent, les autres agiffent ou manoeuvrent

, ôc l’enfance des Sciences eft longue, ou, pour

mieux dire, éternelle.

Cependant l’efprit de la phyfique expérimentale

que Bacon ôc Defcartes avoient introduit, s’étendit

infenfiblement. L’académie del Cimento à Florence,

Boyle ôc Mariotte, ôc après eux plufieurs autres, firent

avec fuccès un grand nombre d’expériences ;

les academies fe formèrent ôc faifirent avec empref-

fement cette maniéré de philofopher : les univerfités

plus lentes, parce qu’elles étoient déjà toutes formées

lors de la naiffance de la phyfique expérimentale , fui-

virent Iong-tems encore leur méthode ancienne. Peu-

à-peu la phyfique de Defcartes fuccéda dans les écoles

à celle d’Ariftote , ou plûtôt de fes commentateurs.

Si on ne touchoit pas encore à la vérité , on

étoit du-moins fur la voie : on fit quelques expériences

; on tenta de les expliquer : on auroit mieux fait

de fe contenter de les bien faire, ôt d’en faifir l’analogie

mutuelle : mais enfin il ne faut pas efpérer que

l’efprit fe délivre fi promptement de tous fes préjugés.

Newton parut, ôc montra le premier ce que fes

prédéceffeurs n’avoient fait qu’entrevoir, l’art d’introduire

la Géométrie dans la Phyfique , ôc de former

, en réunifiant l’expérience au calcul, une fcience

exafte, profonde, lumineufe, ôc nouvelle : auffi

grand du-moins par fes expériences d’optique que

par fon fyftème du monde, il ouvrit de tous côtés

une carrière immenfe ôc sûre; l’Angleterre faifit ces

vues ; la fociété royale les regarda comme fiennes

dès le moment de leur naiffance : les académies de

France s’y prêtèrent plus lentement ôt avec plus de

peine, par la même raifon que les univerfités avoient

eue pour rejetter durant plufieurs années la phyfique

de Defcartes : la lumière a enfin prévalu : la génération

ennemie de ces grands hommes, s’eft éteinte

dans les académies ôt dans les univerfités, auxquelles

les académies femblent aujourd’hui donner le ton :

une génération nouvelle s’eft élevée ; car quand les

fondemens d’une révolution font une fois jettés, c’efl:

prefque toûjours dans la génération fuivante que la

révolution s’acheve; rarement en-deçà, parce que

les obftacles périffent plûtôt que de céder; rarement

au-delà, parce que les barrières une fois franchies ,

l’efprit humain va fouvent plus vite qu’il ne veut lui-

même , jufqu’à ce qu’il rencontre un nouvel obfta-

cle qui l’oblige de le repofer pour long-tems.

Qui jetteroit les yeux fur l’univernté de Paris, y

trouveroit une preuve convaincante de ce que j’avance.

L’étude de la géométrie ÔC de la phyfique expérimentale

commencent à y regner. Plufieurs jeunes

profefleurs pleins de l’avoir, d’efprit, ôt de courage

( car il en faut pour les innovations, même les plus

innocentes), ont ofé quitter la route battue pour

s’en frayer une nouvelle ; tandis que dans d’autres

écoles, à qui nous épargnerons la honte de les nommer,

les lois du mouvement de Defcartes, ôc même

la phyfique péripatéticienne, font encore en honneur.

Les jeunes maîtres dont je parle forment des

éleves vraiment inftruits, qui, au fortir de leur philofophie

, font initiés aux vrais principes de toutes

I j || II ! Il il

§ g ?