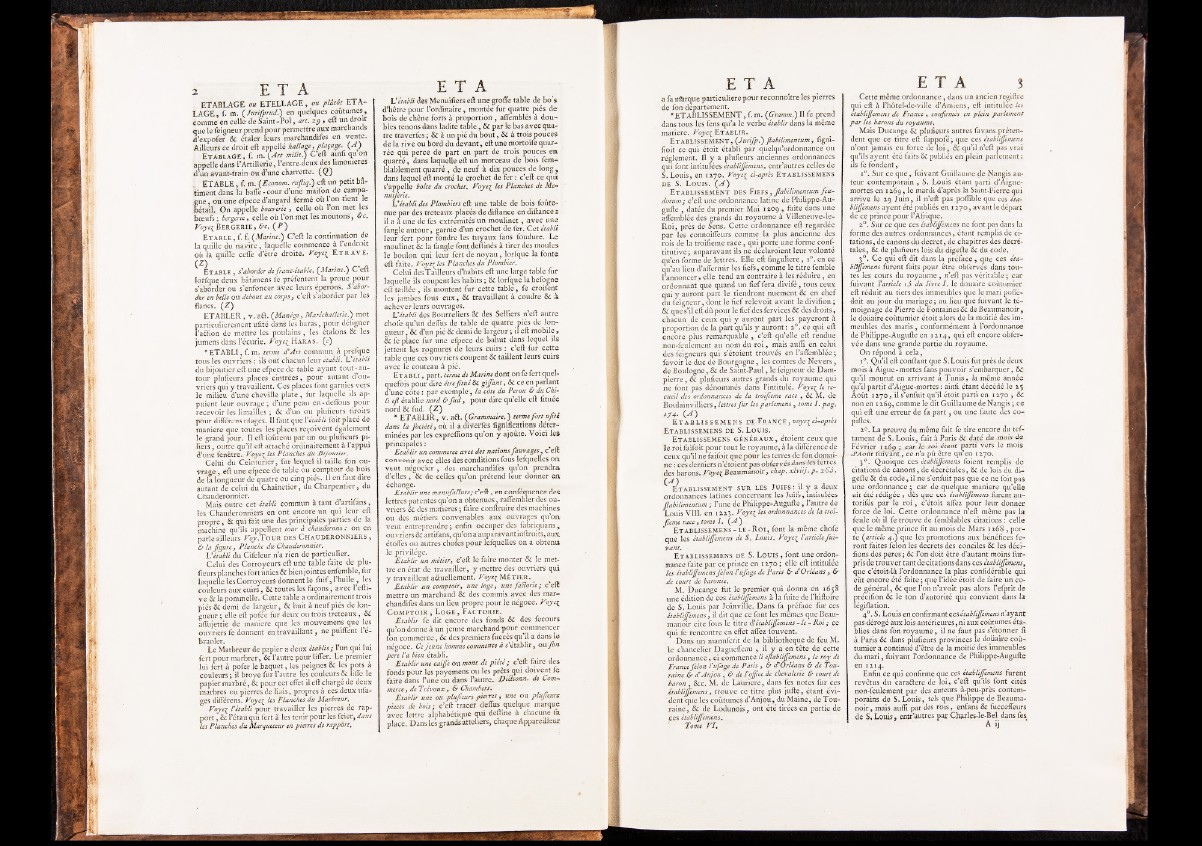

a E T A

ETÀBLAGE ou ETE LLAGE, ou plutôt ETALAG

E , f. m. ( Jurifprud.) en quelques coutumes,

comme en celle de Saint-Pol, art. z $ , eft un droit

que le feigneur prend pour permettre aux marchands

d’expofer 8c étaler leurs marchandifes en vente.

Ailleurs ce droit eft appelle hallage, plaçage. (A )

Et a b l aGe , f. m. (Art milit.) C ’eft ainftquon

appelle dans l’Artillerie, l’entre-deux des limomeres

d’un avant-train ou d?une charrette. (Q 1)

ETABLE, f. m. (E conom. ruftiq.) eft un petit bâtiment

dans la baffe-cour d’une maifon de campagne

, ou une efpece d’angard fermé où l’on tient le

bétail. On appelle bouverie, celle où l’on met les

boeufs ; bergerie, celle où Pon met les moutons, &c.

Voye{ Bergerie, &c. (P )

Et a b l e , f. f. (Marine.) C’eft la continuation de

la quille du navire, laquelle commence à l’endroit

où la quitte ceffe d’être droite. Voye£ E t r a v e .

(Z)E

table , Saborder de franc-étable, (Marine.) C eft

loffque deux bâtimens le préfentent la proue pour

s’aborder ou s’enfoncer kvec leurs éperons. S'aborder

en belle ou debout au corps, c’eft s’aborder par les

flancs. (Z )

ETABLER , V. aft. ( Manège, Maréchallerie.) mot

particulièrement ulité dans les haras, pour deligner

l’action de mettre les poulains, les étalons 8c les

jumens dans l’écurie, Voye^ Haras, (e)

* ETABLI, f. m. terme d.' Art commun à prefque

tous les ouvriers : ils ont chacun leur établi. U établi

du bijoutier eft une efpece de table ayant tout-autour

plulieurs places cintrées, pour autant d’ouvriers

qui y travaillent. Ces places font garnies vers

le milieu d’une cheville plate, fur laquelle ils appuient

leur ouvrage ; d’une peau en - deffous pour

recevoir les limailles ; 8c d’un ou plufieurs tiroirs

pour différens ul'ages. Il faut que l'établi foit placé de

maniéré que toutes les places reçoivent egalement

le grand jour. Il eft foûtenu par un ou plufieurs piliers

, outre qu’il eft attaché ordinairement à l’appui

d’une fenêtre. Voyeç les Planches du Bijoutier.

Celui du Ceintüriér, fur lequel il taille fon ouvrage

, eft une efpece de table ou comptoir de bois

de la longueur de quatre ou cinq piés. 11 en faut dire

autant de celui du Chaînetier, du Charpentier, du

Chauderonnier.

Mais outre cet1 établi commun à tant d’artifans,

les Chauderonniers en ont encore un qui leur eft

propre, & qui fait une des principales parties de la

machine qu’ils appellent tour à chauderons : on en

parle ailleurs Voy.Tour des Chauderonniers ,

& la figure, Planche du Chauderonnier.

Vétabli du Cifeleur n’a rien de particulier.

Celui des Corroyeurs eft une table faite de plufieurs

planches fort unies & bien jointes enfemble, fur

laquelle les Corroyeurs donnent le fu if, l’huile , les

Couleurs aux cuirs, 8c toutes les façons, avec 1 efti-

v e & la pommelle. Cette table a ordinairement trois

piés 8c demi de largeur, 8c huit à neuf piés de longueur

; elle eft pofée fur deux ou trois tréteaux, 8c

âffujettie de maniéré que les mouvemens que les

ouvriers fie donnent en travaillant, ne puiffent l’ébranler.

Le Marbreur de papier a deux établis ; l’un qui lui

fert pour marbrer, 8c l’autre pour liffer. Le premier

lui fert à pofer le baquet, les peignes 8c les pots à

couleurs ; il broyé fur l’autre les couleurs 8c liffe le

papier marbré, 8c pour cet effet il eft charge de deux

marbres ou pierres de liais, propres à ces deux ufa-

ges différens. Voye%_ les Planches du Marbreur.

Voye[ l'établi pour travailler les pierres de rapport

, 8c l’étau qui fert à les tenir pour les feier, dans

les Planches du Marqueteur en pierres de rappbrt,

Vétabli des Menuifiers eft une groffe table de bo’s

d’hêtre pour l’ordinaire, montée fur quatre piés. de

bois de chêne forrs à proportion, affemblés à doubles

tenons dans ladite table, & par le bas avec quatre

traverfes ; 8c à un pié du bout, 8c à trois pouces

de la rive ou bord du devant, eft une mortoife quar-

rée qui perce de part en part de trois pouces en

quarré, dans laquelle eft un morceau de bois fem-

blablement quarré , de neuf à dix pouces de long ,

dans lequel eft monté le crochet de fer : c’eft ce qui

s’appelle boîte du crochet. Voye%_ les Planches de Me-

nuij'erie.

L ’établi des Plombiers eft une table de bois foûte-

nue par des tréteaux placés de diftance en diftance z

il a à une de fes extrémités un moulinet, avec une

fangle autour, garnie d’un crochet de fer. Cet établi

leur fert pour fondre les tuyaux fans foudure. Le

moulinet ëc la fangle font deftinés à tirer des moules

le boulon qui leur fert de noyau, lorfque la fonte

; eft faite. Voye{ les Planches du Plombier.

Celui des Tailleurs d’habits eft une large table fur

laquelle ils coupent les habits ; 8c lorfque la befogne

eft taillée , ils montent fur cette table, fe croifent

les jambes fous eu x , 8c. travaillent à coudre 8c à

achever leurs ouvrages.

Vétabli des Bourreliers 8c des Selliers n’eft autre

chofe qu’un deffus de table de quatre piés de longueur

, 8c d’un pié 8c demi de largeur ; il eft mobile ,

8c fe place fur une efpece de bahut dans lequel ils

jettent les rognures de leurs cuirs : c’eft fur cette

table que ces ouvriers coupent 8c taillent leurs cuirs

avec le couteau à pié.

E t abli , part, terme de Marine dont on fe fert quelquefois

pour dire êtrefituè 8c gijffint, & ce en parlant

d’une côte : par exemple, la côte du Pérou & du Chili

eft établie nord & fu d , pour dire qu’elle eft fituée

nord 8c fud. (Z ) #

* ETABLIR, v. att. (Grammaire.) terme fort ufiti

dans la focièté, où il a diverfes fignifications déterminées

par les expreflions qu’on y ajoûte. Voici les

principales :

Etablir un commerce avec des nations fauvages, c eft:

convenir avec elles des conditions fous lefquelles on

veut négocier , des marchandifes qu’on prendra

d’elles , & de celles qu’on prétend leur donner en

échange.

Etablir une manufacture; c’eft, en conféquence des

lettres patentes qu’on a obtenues, raffembler des ouvriers

8c des matières ; faire conftruire des machines

ou des métiers convenables aux ouvrages qu’on

veut entreprendre ; enfin occuper des fabriquans ,

ouvriers 8c artifans, qu’on a auparavant inftruits, aux

étoffes ou autres choies pour lefquelles on a obtenu

le privilège.

Etablir un métier, c’eft le faire monter 8c le mettre

en état de travailler, y mettre des ouvriers qui

y travaillent aâuellement. Voye{ Métier.

Etablir un comptoir, une loge, une faclorie; c’eft

mettre un marchand 8c des commis avec des marchandifes

dans un lieu propre pour le négoce. Vjyeç Comptoir , Loge, Factorie.

Etablir fe dit encore des fonds & des fecours

qu’on donne à un jeune marchand pour commencer

ion commerce, 8c des premiers fuccès qu’il a dans le

négoce. Ce jeune homme commence à s’établir, ou fon

pere l'a bien établi. .

Etablir une caijfe ou mont de piete ; c’eft faire des

fonds pour les payemens ou les prêts qui doivent fe

faire dans l’une ou dans l’autre. Diclionn. de Commercet,

de Trévoux , 6* Chambers.

Etablir une ou plufieurs pierres, une ou plufieurs

piues de bois; c’eft tracer deffus quelque marque

avec lettre alphabétique qui deftine à chacune fa

place. Dans les grands atteliers, chaque Appareilleur

a fa marque particulière pour reconnoître les pierres

de fon departement.

* ETABLISSEMENT, f. m. (’Gramm.) Il fe prend

dans tous les fens qu’a le verbe établir dans la même

maEtière. Voye^ Etablir. tablissement, (Jurifp.) ftabilimentum, figni-

fioit ce qui étoit établi par quelqu’ordonnance ou

réglement. Il y a plufieurs anciennes ordonnances

qui font intitulées établijfemens, entr’autres celles de

S. Louis, en 1270. Voye^ ci-après Etablissemens

deE S. Louis. (A ) tablissement des Fiefs , ftabilimentum feu-

dorum; c’eft une ordonnance latine de Philippe-Au-

gufte , datée du premier Mai 1209 , faite dans une

affemblée des grands du royaume à Villeneuve-le-

R o i, près de Sens. Cette ordonnance eft regardée

par les connoiffeurs comme la plus ancienne des

rois de la troifieme race, qui porte une forme corif- j

titutive ; auparavant ils ne déclaroient leur volonté

qu’en forme de lettres. Elle eft finguliere, i°. en ce

qu’au lieu d’affermir les fiefs, comme le titre femble

l’annoncer, elle tend au contraire à les réduire, en

ordonnant que quand un fief fera divifé, tous ceux

qui y auront part le tiendront nuement 8c en chef

du feigneur, dont le fief relevoit avant la divifion;

& que s’il eft dû pour le fief des fer vices & des droits,

chacun de ceux qui y auront part les payeront à

proportion de la part qu’ils y auront : 20. ce qui eft

encore plus remarquable , c’eft qu’eUe eft rendue

.non-feulement au nom du r o i, mais aufli en celui

des feigneurs qui s’étoient trouvés en l’affemblée ;

lavoir le duc de Bourgogne, les comtes de Ne vers,

de Boulogne, 8c de Saint-Paul, le feigneur de Dam-

pierre , 8c plufieurs autres grands du royaume .qui

ne font pas dénommés dans l’intitulé. Voyeç le recueil

des ordonnances de la troifieme race , & M. de

Boulainvïlliers, lettres fur ies parlement, tome 1. pag.

B BEtBa bQli.s sem en s de IFr ance, H voye^a-apres Etablissemens de S. L ou is. Etablissemens généraux, étoient ceux que

lcee uroxi q fuai’filo nite p foaiufro tito quut ele p orouyra luesm tee,r ràe lsa d dei fffoénr ednocme adie

dnees : bcaerso dnesr.n iers n’étoient pas obfer vis dans lés terres Voye% Beaumanoir, chap. xlviij. p- zCâ.

(A ')

K Etablissement sur les Juifs: il y a deux

ordonnances latines concernant les Juifs, intitulées

ftabilimentum ; l’une de Philippe-Augufte, l’autre de

Louis VIII. en 1223. Voye^ les ordonnances de la troi-

fieme race , tome l. (A ) Etablissemens- le-R o i , font la même chofe

que les établijfemens de S. Louis. Voyeç 1'article fui-

vant. Etablissemens de S. L o u is , font une ordonnance

faite par ce prince en 1270 ; elle eft intitulée

les établijfemens félon Ûufage de Paris & d'Orléans , &

de court de baronie.

M. Ducange fut le premier qui donna en 1658

une édition de ces établijfemens à la fuite de l’hiftoire

de S. Louis par Joinville. Dans fa préface fur ces

établijfemens, il dit que ce font les mêmes que Beaumanoir

cite fous le titre d’établijfemens - le - Roi; ce

qui fe rencontre en effet affez fouvent.

Dans un manuferit de la bibliothèque de feu M.

le chancelier Dagueffeau , il y a en tête de cette

ordonnance, ci commence li ejtablijfemens, le roy de

France félon Tufage de Paris , & d> Orléans & de Touraine

& dé Anjou, & de l'office de chevalerie & court de

baron, & c . M. de Lauriere, dans les notes fur ces

établijfemens, trouve ce titre plus jufte, étant évident

que les coutumes d’Anjou, du Maine, de Touraine,

& de Lodunois, ont été tirées en partie dé

Ces établijfemens,

Tome V f

Cette même ordonnance, dans un ancien regiftre

qui eft à l’hôtel-de-ville d’Amiens, eft intitulée les

établijfemens de France , confirmés en plein parlement

par les barons du royaume.

Mais Ducange & plufieurs autres favans prétendent

que ce titre eft fuppofé; que ces établijfemens

n’ont jamais eu force de loi., Ôc qu’il n’eft pas vrai

qu’ils ayent été faits &. publiés en plein parlement :

ils fe fondent,

i°. Sur ce que, fuivant Guillaume de Nangis auteur

contemporain , S. Louis étant parti d’Aigue-

mortes en 1269, le mardi d’après la Saint-Pierre qui

arrive le 29 Juin, il n’eft pas poffible que ces eta-

blijfemens ayent été publiés en 1270, avant le départ

de ce prince pour l’Afrique.

20. Sur ce que c es établijfemens ne font pas dans la

forme des autres ordonnances, étant remplis de citations,

de canons du decret, de chapitres des décrétales

, & de plufieurs lois du digefte & du code.

30. Ce qui eft dit dans la préface, que ces éta-

blljfemens furent faits pour être obferves dans toutes

les cours du royaume , n’eft pas véritable ; car

fuivant l'article iS du livre I . le douaire coutumier

eft réduit au tiers des immeubles que le mari poffé-

doit au jour du mariage ; au lieu que fuivant le témoignage

de Pierre de Fontaines & de Beaumanoir,

le doiiaire coutumier étoit alors de la moitié des immeubles

des maris , conformément à l’ordonnance

de Philippe-Augufte en 1214, qui eft encore obfer-

vée dans une grande partie du royaume.

On répond à cela,

i°. Qu’il eft confiant que S. Louis fut près de deux

mois à Aigue-mortes fans pouvoir s’embarquer, Sc

qu’il mourut en arrivant à Tunis, la même année

qu’il partit d’Aigue-mortes : ainfi étant décédé le 25

Août 1270, il s’enfuit qu’il étoit parti en 1270 } &:

non en 1269, comme le dit Guillaume de Nangis ; ce

qui eft une erreur de fa p a rt , ou une faute des co-

piftes.

20. La preuve du même fait fe tire encore du tef-

tament de S. Louis, fait à Paris & daté du mois d&

Février 126g ; cor Je roi étant parti vers le mois

d’Août îifivànt , ce n’a pu être qu’en 1270.

30. Quoique ces établijfèr/iens foient remplis de

citations de canons, de décrétales, & de lois du digefte

& du code, il ne s’enfuit pas que ce ne foit pas

une ordonnance ; car de quelque maniéré qu’elle

ait été rédigée, dès que ces établijfemens furent au-

torifés par le r o i , c’étoit affez pour leur donner

force de loi. Cette ordonnance n’eft même pas la

feule où il fe trouve de femblables citations : celle

que le même prince fit au mois de Mars 1268 , porte

(article 4.) que les promotions aux bénéfices feront

faites félon les decrets des conciles & les dédiions

des peres ; 8c l’on doit être d’autant moins fur-

pris de trouver tant de citations dans ces établijfemens,

que c’étoit-là l’ordonnance la plus confidérable qui

eût encore été faite ; que l’idée étoit de faire un code

général, & que l’on n’avoit pas alors l’efprit de

précifion 8c le ton d’autorité qui convient dans la

légiflation.

40. S. Louis en confirmant ces établijfemens n’ayant

pas dérogé aux lois antérieures, ni aux coutumes établies

dans fon royaume, il ne faut pas s’étonner fi

à Paris 8c dans plufieurs provinces le doiiaire coû-

tumier a continué d’être de la moitié des immeubles

du mari, fuivant l’ordonnance de Philippe-Augufte

en 1214.

Enfin ce qui confirme que ces établijfemens furent

revêtus du cara&ere de loi, c’eft qu’ils font cités

non-feulement par des auteurs à-peu-près contemporains

de S. Louis, tels que Philippe de Beaumanoir

, mais aufli par des rois, enfans 8c fucceffeurs

de S, Louis, entr’autres par Charles-le-Bel dans fes

A ij