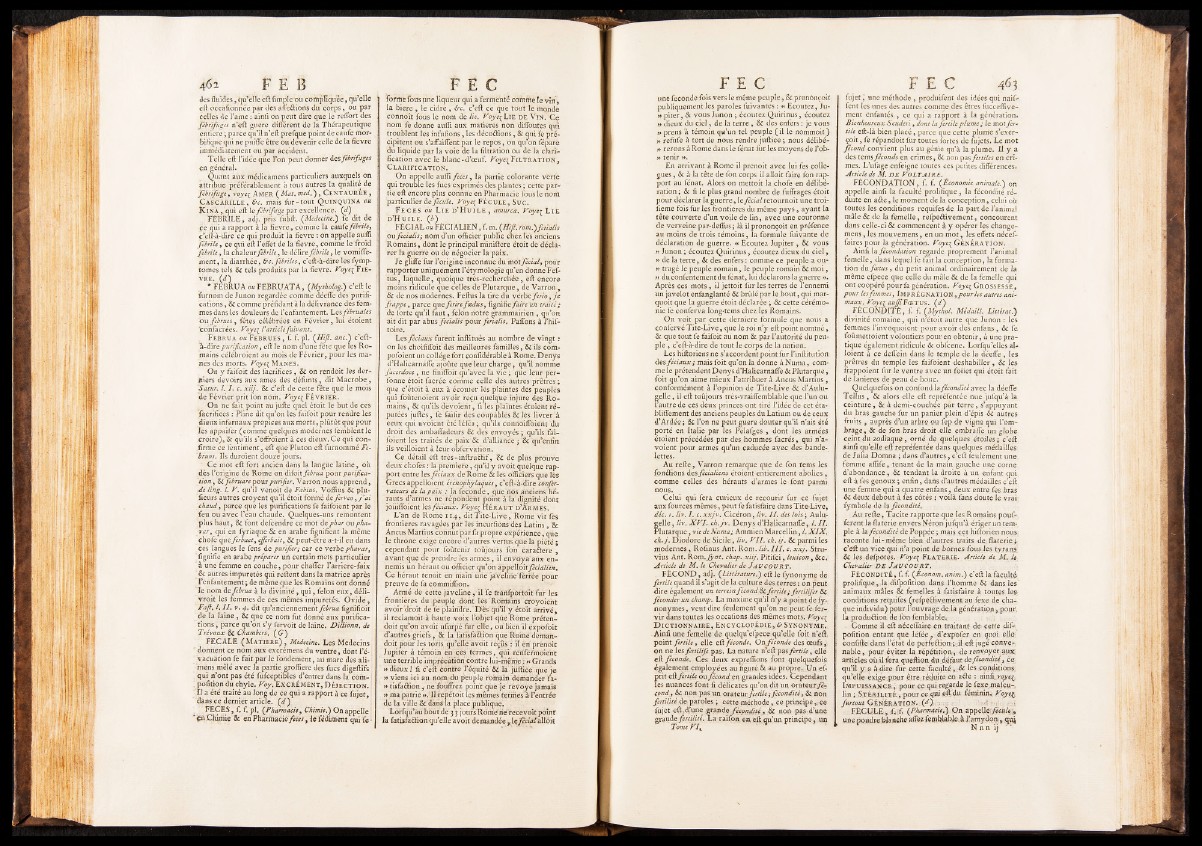

des fluides, qu’ elle eft fimple t>u compliquée, qü’ elle

eft occàfionnèe par des afteftions du corps, ou par

eelles de l’ame : ainfi on peut dire que le reffort des

fébrifuges n’èft guere différent de la Thérapeutique

entière ; parce qu’il n’eft prefque point de caufe morbifique

qui ne puifle être ou devenir celle de la fîevre

immédiatement ou par accident.

Telle eftT’idee que l’on peut donner dès fébrifuges

en général.

Quant aux médicamens particuliers auxquels on

attribue préférablement à tous autres la qualité de

fébrifuge9 voye£ AMER (M a t . med.) , CENTAUREE,

C a's c à r i l l e , & c. mais fur-tout Q u in q u in a o u

K in â , qui eft le fébrifuge par excellence. (d)

FÉBRILE, adj. pris fubft. (Medecfie.) fe dit de

ce ,qui a rapport à la fievre ,comnïe la eau (e febrile,

ç’eft-à-dire ce qui produit la fievre : on appelle aufli

febrile, ce qui eft l’effét de la fievre, comme le froid

fébrile, la chaleurfébrile, le délire fébrile, le vo'miffe-

nient, la diarrhée, &c. fébriles, c’eft-à-dire lés fymp-

tômes tels & tels produits par la fievre. Voye{ F ie v

r e . (d)

* FEBRUA ou FEBRUATA, (.Mytholpg.) c’eftle

fufnôm de Junon regardée comme déëffe dés purifications

, & comme préfidant à la délivrance des femmes

dans les douleurs de l’enfantement. Lés fébruales

ou februes, fêtes célébrées en Février, lui étoient

confàcréës. Voye[ Varticle fuivant.

F e b r u a ou F e b r u e s , f. f. pl. (Hiß. anc.) c’eft-

;à-dire purification, eft le nom d’une fête que ies Romains

célébroient au mois de Février, pour les mânes

des morts. Voye{ Mâ n e s .

On y faifoit des facrifices , & on rendoit les derniers

devoirs aux âmes des défunts, dit Macrobe,

Satur. 1. 1. c. xiij. & c’eft de cette fête que le mois

de Février prit fon nom. Voye{ FÉVRIER.

On ne fait point au Julie quel étoit le but de ces

facrifices : Pline dit qu’on les faifoit pour rendre les

dieux infernaux propices aux morts, plutôt que pour

lés appaifer (comme quelques modernes femblentle

croire), & qu’ils s’offroient à ces dieux. Ce qui confirme

ce ïentiment, eft que Pluton eft furnommé Fe-

bruos. Ils duroient douze jours.

‘ Ce mot eft fort ancien dans la langue latine, oîi

dès l’origine de Rome on difoit februa pour purification,

Scfebruare pour purifier. V arronnous apprend,

de ling. I. V. qu’il venoit de Fabius. Voflius & plusieurs

autres croyent qu’il étoit formé de ferveo , f a i

chaud, parce que les purifications fe faifoient par le

feu ou avec l’eau chaude. Quelques-uns remontent

plus haut, & font defeendre ce mot dephar oupha-

yar, qui en fyriaque & en arabe lignifient la même

chofe que ferbaet, efferbait, & peut-être a-t-il eu dans

. ces langues le fens de purifier; car ce verbe phavar,

'lignifie en arabe préparer un certain mets particulier

à une femme en couche, pour chaffer l’arriere-faix

& autres impuretés qui relient dans la matrice après

l ’enfantement ; de meme qùé les Romains ont donné

~Ie nom d e februa à la divinité, qui, félon eux, déli-

vroit lès femmes de ces mêmes impuretés. O v id e,

'Faß. I. II. v. 4. dit qu’anciennement februa fignifioit

de la laine , & que ce nom fut donné aux purifications

, parce qu’on s’y férvoit de laine. Diclionn. de

Trévoux & Chambers. (C )

FECALE (M a t iè r e ) , Medecine. Les Médecins

donnent ce nom aux excrémens du ventre, dont l’é- ;

vâcuâtion fe fait par le fondement, aii marc des ali-

mens mêlé avec la partie grofîiere des fucs digeftifs

qui n’ont pas été füfceptibles d’entrer dans la com-

pöfition du chyle. Voy. Ex c r é m e n t , D é j e c t io n .

Il a été traité au long de ce qui a rapport à ce fujet,

dans ce dernier article, (d )

FECES, f. f. pl. (Pharmacie, Chimie.) On appelle !

en Chimie & en Pharmacie feces, le fédiment qui f e ;

forme fous pne liqueur qui a fermenté cofiithe le v in *

la biere , le cidre , &c. c ’eft ce que fo u t le monde

con noît foiis le nom de lie. Voyeç L ié DE V in . C e

nom fe donne àùfli aux matières hon diffoiifés qui

troublent les infufîons, les d é co d ion s , & qui fe précipitent

ou s’affaiffent par le rep os , ou qu’on fépârè

du liquide par là v o ie de la filtration ou de la clarification

a v e c le b la n c -d ’oeuf. Voyc^ Fi l t r a t io n ,

C l a r i f i c a t io n .

On appelle aufli feces, la partie colorante verte

qui trouble les fucs exprimés des plantes ; cette par--

tie eft encore plus connue en Pharmacie fous lè nom

particulier de fécule. Voyeç FÉCULE, Suc.

F e c e s ó u L i e d ’ H ü i l e , dfnürcà. Voyez L i e

d ’H u i l ë . ( f i )

FÉCIAL ou FÉCIÀLIEN, f. m. (Hifi. röm.) fiti'àlts

ou fecialis; nom d’un officier public chez les anciens

Romains, dont le principal miniftërè étoit de décla-.

rer la guerre ou de négocier la paix.

Je gliffe fur l’origine inconnue du mot fécial, pour

rapporter uniquement l’étymologie qu’en donne Féfi

tus, laqüélle, quoique très-recherchée, eft encore

moins ridicule que celles de Plutarque, de VarrOn ,

& de nos modernes. Feftus la tire du vèrbefe r io ,je

frappe, parce que ferire fotdus, fignifie faire un traité ;

de forte qu’il faut, félon notre grammairien , qu’on

ait dit par abus fecialis‘pour ferialis. Paffons à i’hif-

toire.

Les féciaux furent inftitués au nombre de vingt :

on les choififfoit'des meilleures familles, 6cils com-

pofoient un collége fort confidéràble à Rome. Dériys

d’Halicarnaffe ajoûte que leiir charge, qu’il nomme

facerdoce , ne finiffoit qu’avec la vie ; que leur për-

fonne étoit facrée comme celle dés autres1 prêtres ;

que c’étoit à eux à écouter lés plaintes dés peuplés

qui foûtenoient avoir reçu quelque injure des Romains,

& qu’ils dévoient, files plaintes étoient réputées

juftes, fe fiiifir des coupables & les livrer à

ceux qui a voient été léfés ; qu’ils Conrioifloieiit du

droit des ambaffadeurs & des envoyés ; qu’ils faifoient

les traités de paix & d’àlliàhce ; & qu’enfin.

ils veillôient à leur ôbférvation.

Ce détail éft très-ihftruclif, de plus prouve

deux chofés :1a prëmiefe, qu’il y avoit quelque rapport

entre les féciaux de Rome & les officiers que lés

Grecs appèlloient érénophylaques, c’eft-à-dire cônfer-

vateurs de la paix : la fécondé, que hós anciens hérauts

d’armes ne fëpohdènt point à'la dignité dont

joüiffoient les féciaux. Voye^ H é r a u t D’A r m e s .

L’an de Rome 1 14 , dit T ite-Live, Rome Vit fes

frontières ravagéés par lés incûrfiôns dès Latins , &

Ancus Martius connut par fa propre expérience, que

le throne exige èncôré'd’autres vèrfus que la piété ;

cependant pour fouténir toujours fon carâétere ,

avant que de prendre Tes armés, il envqya aux ennemis

un héraut ou officier qu’on àppelloit féciàlièn.

Ce héraut tenôit en mam'ïïrié javeline'ferrée pour

preuve de fa commiflion.

Armé de cette jàvéline, il Te tràhfpôftôit fur les

frontières du .peuple dont lès RÖrTfains cfóyoient

avoir droit de fé plaindre.’Dës qii’il y étoit arrivé,

il reclamoit à haute vo ix l’objet qüe Rofne préten-

doit qu’on avdit iifùrpé fur elle, ou Bien il éxpofoit

d’autres.griefs, & la fatîsfàélion qûé Romédèman-

doit pour les torts qii’élle avoit reçus : iî en prènoit

Jupiter à témoin en çés termes, qui'rehfefmoieht

une terrible imprécation contre lùi-rnême ; « Grands

» ’dieux ! fi c’éff èôntre l ’êcjuité'ôc Tâ‘ jüfficé.que je

» viens ici au. nom,' du peuple rôlnâin demander fa-

» tisfaélion, ne fouffrez point que je révo'ye jamais

» ma, patrie ». Il repétoit les mêmes ternies à l’entrée

de là ville & dânsia place publique.

Lôrfqü’au bout de 3 3 jbtirslRóme''né f ece voit point

la fattsraétion qu’elle avoit demandée ,dçjÇ«Wàllôit

une fécondé fois vers le même peuple, & ptonônçoit

publiquement les paroles fuivantës,: « Ecoutez, Ju-

» p iter, & vous Junon ; écoutez Quirinus, écoutefc

» dieux du ciel, de la terre, & des enfers : je vous

» prens ’à témoin qu’un tel peuple ( il le nommoit )

» refufe à tort de nous rendre juftice ; nous délibé-

» rerons à Rome dans le fénat fur les moyens de l’ob-

» tenir ».

En arrivant à Rome il prenoit avec lui fes collègues

, & à la tête de fon corps il alloit faire fon rapport

au fénat. Alors on mettoit la .chofe en délibération

; & fi le plus grand nombre de fuffrages étoit

pour déclarer la guerre, le fécial retournoit une troi-

fieme fois fur les frontières du même pa ys, ayant la

tête couverte d’un voile de lin, avec une couronne

de verveine par-deflus; là il prononçoit en préfence

au moins de trois témoins, la formule fuivante de

déclaration de guerre. « Ecoutez Jupiter , & vous

» Junon ; écoutez Quirinus, écoutez dieux du c ie l,

» de la terre, & des enfers : comme ce peuple a ou-

» tragé le peuple romain, le peuple romain & moi,

» duconfentementdu fénat, lui déclarons la guerre ».

Après ces mots , il jettoit fur les terres de l’ennemi

un javelot enfanglanté & brûlé par le bout, qui mar-

quoit que la guerre étoit déclarée ; & cette cérémonie

fe conferva long-tems chez.les Romains.

On voit par cette derniere formule que nous a

confervé Tite-Live, que le roi n’y eft point nommé,

& que tout fe faifoit au nom & par l’autorité du peuple

, c’eft-à-dire de tout le corps de la nation.

Les hiftoriens ne s’accordent point fur l’inftitution

des féciaux; mais foit qu’on la donne à Numa, comme

le prétendent Denys d’Halicarnalfe & Plutarque,

foit qu’on aime mieux l’attribuer à Ancus Martius,

conformément à l’opinion de Tite-Live & d’Aulu-

gelie, il eft toujours très-vraiffemblable que l’un ou

l’autre de ces deux princes ont tiré l’idée de cet éta-

bliffement des anciens peuples du Latium ou de ceux

d’Ardée ; & l’on ne peut guere douter qu’il n’ait été

porté en Italie par les PélafgeS j dont, les armées

étoient précédées par des. hommes facrés, qui n’a-

voient pour armes qu’un caducée avec des bande-,

lettes.

Au refte, Vàrron remarque que de fon tems les

fondions des fécialiens étoient entièrement abolies ,

comme celles des hérauts d’armes le font parmi

nous.

Celui qui fera curieux de recourir fur ce fujet

aux fources mêmes, peut fe fatisfaire dans Tite-Live,

déc. 1. liv. I. c. xxjv. Cicéron, liv. I I . des lois', Aulu-

gelle, liv. X V I . ch.jv. Denys d’Halicarnafle, L. II.

Plutarque, vie de Numa; Ammien Marcellin, l. X IX .

ch.j. Diodore de Sicile, liv. VII. ch. ij. &c parmi les

modernes, Rofinus Ant. Rom. lib. I I I . c. xx j. Stru-

vius Ant. Rom.Jynt. chap. xiij. Pitifci, lexicon, & c.

Article de M. le Chevalier de J AV COURT.

. FÉCOND, adj. (Littérature.) eft le fynonyme de

fertile quand il s’agit de la culture des. terres : on peut

dire également un terrein fécond Sc fertile; fertilifer &

féconder un champ. La maxime qu’il n’y a point de fy-

nonymes, .veut dire feulement qu’on ne peut fe fer-

v ir dans toutes les occafions des mêmes mots. Voye^

D i c t io n n a ir e , En c y c l o p é d i e , & Sy n o n y m e *,

Ainfi une femelle de quelqu’efpece qu’elle foit n’eft,

point fertile, elle eft. féconde. Qnféconde des oeufs.,,

on ne les fertilife pas. La nature n’eft. pas fertile, elle

eft féconde. Ces deux exprefîions font quelquefois

également employées au figuré; & au propre.. Un ef-

prit eft fertile 011 fécond en grandes idées. Cependant

les nuances font fi délicates qu’on dit un orateuç/<b

cond, & non pas un orateur, fertile ; fécondité ; & non

fertilité de paroles ; cette méthode, ce principe , rce

fujet eft, d’une grand e fécondité, él. non pas; d’une

grande fertilité. La^raifon en, eft qu’un principe, uq

Tome VIt

fujet,' une méthode , produifent des idées qui naif-*

fent les unes des autres comme des êtres fucceflive-

ment enfantés , ce qui a rapport à la génération*

Bienheureux Scuderi, dont la fertile plume; le mot fer-*

tile eft-là bien placé, parce que cette plume s’exer-

çoit, fe répandoit fur toutes fortes de fujets. Le mot

fécond convient plus au génie qu’à la plume. Il y a

des tems féconds en crimes, & non pas fertiles en crimes.

L’ufage enfeigne toutes ces petites différences*

Article de M . d e V o l t a i r e .

FÉCONDATION, f. f. (Économie animale.) on

appelle ainfi la faculté pro lifiqu e , la fécondité rér-

duite en aé te, le moment de la con ception, celui où

toutes les conditions requifes de la part de l’animal

mâle & de la fem e lle , re fp ed iv em en t, concourent

dans celle-ci & commencent à y opérer les change-

mens, les mouvemens, en un m o t , les effets nécef-

faires pour la génération. Voye^ G é n é r a t io n ;

Ainfi la f é c o n d a t io n regarde proprement l’animal

femelle, dans lequel fe fait la conception, la formation

du foe t u s , du petit animal ordinairement de la

même efpece que celle du mâle & de la femelle qui

ont coopéré pour fa génération. V o y e { G r o s s e s s e ,

p o u r le s f em m e s , IMPRÉGNATION , p o u r l e s a u tr e s a n i m

a u x . V o y e^ a u f f i F oe t u s , ( d )

FÉCONDITÉ, f. f. (Mythol. Médaill. Littérat.)

divinité romaine, qui n’étoit autre que Junon : les

femmes l’invoquoient pour avoir des ehfans, & fe

foûmettoient volontiers pour en obtenir, à une pratique

également ridicule & ôbfcene. Lorfqu’elles al-

loient à ce deflein dans le temple de la déeffe , les

prêtres du temple les faifoient deshabiller, & les

rrappoient fur le ventre avec un foiiet qui étoit fait

de lanières dé peau de bouc.

Quelquefois on confond la fécondité avec la déeffe

Tellus , & alors elle eft repréfentée nue jufqu’à la

ceinture, & à demi-couchée par terre, s’appuyant

du bras gauche fur un panier plein d’épis & autres

fruits , auprès d’un arbre ou fep de vigne qui l’ombrage,

& de fon-bras droit elle embraffe un globe

ceint du zodiaque, orné de quelques étoiles ; c’eft:

ainfi qu’elle eft repréfentée dans quelques médailles

de Julia Domna ; dans d’autres, c’eft feulement une.

femme alïïfe, tenant de la main gauche une corne,

d’abondance, &C tendant la droite à un enfant qui

eft à fes genoux ; enfin, dans d’autres médailles c’eft.

une femme qui a quatre enfans, deux entre fes bras

& deux debout à les côtés.: yoilà fans doute le vrai

fymbole dé la fécondité. _ ;

Ait refte, T acite rapporte que les Romains pouffèrent

la flaterie envers Néron jufqu’à ériger .un temple

à la fécondité de Poppée ; mais cet hiftorien nous,

raconte lui-même bien d’autres,traits de flaterie;

c’eft un vice qui ri’a point de bernes fous des tyrans

& Ies.defpotes. Voye%_ F l a t e r ie . Article de, M. le

Chevalier D E J a u c o u r t .

F é c o n d i t é , f. f. (É c o n o m . a n im é ) c’ eft la fa cu lté

prolifique., ilajdifpofition dans, l’homme ôc dans les

animaux mâles & femelles à fatisfaire à toutes les;

conditions requifes (refpeâtiyement au fexe de chaque

individu) pour, l’ouvrage de,là génération;, pour,

la produélion, de fon femblablec .

Comme il . .eft néceffaire en traitant de cette dif-;

pofîtion entant que léfée , • d’exp'Qfer en quoi elfo

confifte dans l’état de petfe<ftipnr;2iTçft jugé convenable

, pour éyiter la. répétitipivj de,renvpyer.apx

articles où il fera queftion du jiéfaut de fécondité', çe;

qu’il y; a à dire fur cette Faculté, -fie les .conditions,

qu’elle exige.pD.ur êtrê;rédùifo.ehr a&e : ainfij'.qyei^

lMP,yt$S;ANe.E,, pour ce qui; regarde le .fo^emafcu-,

lin j S ^ é r i l i t é 9 pour ee.qui elldu féminin.;

furtout G é n é r a t io n . ..(d)ÿy .-. ;

FÉCULE ; ;fsif. (Pharmacie.') On appelle^cn/« ^

une poudre blanche affezfembkble à Famy don; ÿ qi^

N n n ij