77*5 F I G

point couvert de chair, -de-là. vient que l’on y Voit 1

le bout des côtes qui y font appuyées, à moins que

la graiffe n’en empêche , comme il arrive aux femmes

, & quelquefois aux jeunes hommes.

D , l’épaule ou l’omoplate, eft d’une configuration

affez compliquée, dont il faut bien connoîtreles parties

, fi l’on veut comprendre le jeu des mufcles qui

ont rapport au mouvement des bras , parce que la

plupart de ces mulcles y prenent leur origine : cet

os d’ailleurs eft apparent dans un grand nombre de

mouvemens ; ;fa forme irrégulière eft affez fembla-

ble à celle d’un triangle fcalene ; fa furface externe

eft tant foit peu convexe. Voici les principales parties

:

a la bafe qui regarde l’épine du dos.

b la côte inférieure.

c la côte fupérieure.

d l’angle fupérieur.

e l’angle inférieur.

ƒ la partie cave ou intérieure, inutile au peintre.

g la partie extérieure.

h l’épine.

• i l’extrémité de l’épine, appellée acromion.

Il y a douze côtes de chaque côté; elles font mar?

quées dans la figure première, i , 2 , 3 ,4 , 5 , 6 , 7 ,

8 ,9, 10, 11 , 12 : elles font courbes 6c à-peu-près

femblables à des fegmens de cercle ; elles tiennent

aux vertèbres par une de leurs extrémités : les unes

au nombre de fept, s’appellent vraies , 6c s’articulent

avec le fternum ; les cinq autres qui fuivent ces

premières, & qui ont le nom de fiauffes côtes y ne touchent

point au fternum , mais à un cartilage mobile

qui prête dans plufieurs mouvemens du corps ; ce

qui doit faire paroître extérieurement cet endroit

moins foûtenu & moins faillant.

Là bafe du tronc eft compofée de deux grands os

qui fe réunifient dans les adultes,6 c n’en font qu’un :

ils fe-nomment Les os innommés. On y diftingue trois

parties.

E la partie fupérieure des os innonÿnés , formée

par i’os des ifles.

.Fia partie inférieure & antérieure, compofée des

os pubis.

G la troifieme qui eft inférieure aufli, mais poftérieure

, fe nomme ifehium : cet os a une grande cavité

qui reçoit la tête du fémur.

La bafe du tronc, dont les os font plus remarquables

dans les hommes, defîîne la forme des hanches ;

& fa ftruânre plus évalée dans les femmes, occa-

lionne des apparences qu’il faut étudier avec foin,

parce qu’elles contribuent principalement à diftin-

guer le çaraôere différent de la figure dans l’un 6c

l ’autre fexe.

Voilà les deux premières divifions du fquelette :

la derniere comprend les extrémités fupérieures &

les extrémités inférieures ; dans les fupérieures, H y

l’os du bras, s’appelle humérus: il porte à fa plus haute

extrémité une tête ronde , qui eft reçue dans la

cavité plate du cou de l’omoplate ; l’extrémité inférieure

a deux apophyfesou protubérances.

1 y l’os du coude , eft accompagné d’un autre K

appellé radius ou rayon,qui eft plus gros par en bas

que l’os du coude , tandis que celui-ci le furpaffe en

groflëur dans la partie fupérieure : l’os du coude

fert à fléchir & étendre le bras ; le rayon fert à tourner

la main, & ces deux os enfemble s’appellent

Xavant-bras.

A leur extrémité inférieure fe trouvent huit offe-

lets de différente figure 6c groffeur, fitués en deux

rangs de quatre çhacun ; le premier rang s’articule

avec le radius 6c forme le carpe L , le 2d rang s’articule

avec le premier, 6c forme le métacarpe M : celui-

ci eft comme le carpe, il eft compofé de quatre os qui

répondent aux quatre doigts N ; les doigts avec le

F I G

pouce font formés de quinze os, dans chaque maîn -

trois à chaque doigt nommés phalanges ; ils font un

peu convexes 6c ronds vers le dos de la main, mais

ils font creux 6c unis en-dedans.

Les extrémités inférieures offrent premièrement

l’os fémur O ou l’os de la cuiffe ; il eft le plus long

de tous les os de notre corps ; fa partie antérieure

eft convexe & ronde, & fa partie poftérieure un peu

creufe.

L’extrémité fupérieure de cet os a trois apophy-*

fes. La première qui forme fon extrémité, eft une grof-

fe tête ronde couverte d’un cartilage, qui eft reçue

dans la cavité de l’ifehium, oii elle eft attachée.

La fécondé fe nomme le grand trochanter ; c’eft une

éminence affez groffe, fituée à la furface externe du

fémur, précifément à l’extrémité du cou : elle eft inégale

, parce qu’elle fert d’infertion à quelques muf

clés.

La troifieme s’appelle 1 e petit trochanter ; il eft fi-

tué dans la partie poftérieure du fémur ; il eft un

peu plus bas 6c plus petit que l’autre.

L’extrémité inférieure du fémur fe divife par le

milieu en deux éminences, l’une eft externe 6c l’autre

interne ; elles font reçûes dans'les cavités fuper-

ficielles du tibia;& l’efpace qui fépare les parties postérieures

, donne paffage aux nerfs de la jambe. Le

genou porte un os rond appellé rotule; il eft large environ

de deux pouces, affez épais, un peu convexe ,

couvert dans fa partie antérieure d’un cartilage poli,

6c dont l’apparence extérieure eft plus marquée dans

les hommes que dans les femmes, 6c dans les vieillards

que dans les enfans ; dans l’enfance il eft mou ,

6c il acquiert une dureté d’autant plus grande qu’on

avance plus en âge.

La jambe eft compofée de deux os, ainfi. que l’a-

vant-bras ; l’interne qifi eft le plus gros fe nomme

le tibia P ; il eft prefque triangulaire, 6c fon angle antérieur

& un peu aigu , fe nomme la crête du tibia.

Cette partie eft très-apparente, 6c c’eft elle qui forme

le trait de la jambe, vue de profil : fon extrémité

inférieure , qui eft beaucoup plus petite que la fupérieure

, a une apophyfe remarquable qui forme la

cheville interne du pié.

Le fécond os plus petit fe nomme le péroné Q ; il

eft fitué dans le côté extérieur de la jambe , 6c ion

extrémité fupérieure, qui n’eft pas fi élevée que le

genou, reçoit l’éminence latérale de l’extrémité fupérieure

du tibia, dans une petite cavité qu’il a dans

le côté interne : fon extrémité inférieure eft reçue

dans la petite cavité du tibia, oit il a une grande apophyfe

qui forme la cheville externe. Le tibia & le péroné

ne fe touchent qu’à leurs extrémités.

Le pié ainfi que la main, eft compofé de trois parties

qu’on nomme le tarfe R , S le métatarfe, 6c T les

doigts. Le tarfe eft compofé de fept os ; le premier

eft 1 l’aftragale ou le talon ; le fécond os du tarfe èft

2 le calcanéum, dont l’apophyfe forme ce que nous

appelions le talon, auquel s’inféré le tendon d’Achi-

le ; les cinq autres os du tarfe font le feaphoïde, les

trois cunéiformes, 6c le cuboïde : tous ces os , plus

ou moins intéreffans pour le peintre, fuivant la part

qu’ils ont aux mouvemens 6c aux apparences extérieures

, fe joignent au métatarfe qui eft compofé de

cinq os ; celui qui foûtient Je gros doigt eft le plus

gros ; celui qui foûtient le doigt fuivant eft le plus

long ; les autres font tous plus petits l’un que l’autre.

Ils font plus longs que les os du métacarpe : quant

au refte, ils reffemblent à ceux du métacarpe, oc ils

font articulés de la même maniéré.

Enfin les doigts du pié font compofés de quatorze

os dans chaque pié : le gros doigt en a deux, & les

autres trois ; ils tont la même chofe que les doigts de

la main, 6c font feulement plus courts.

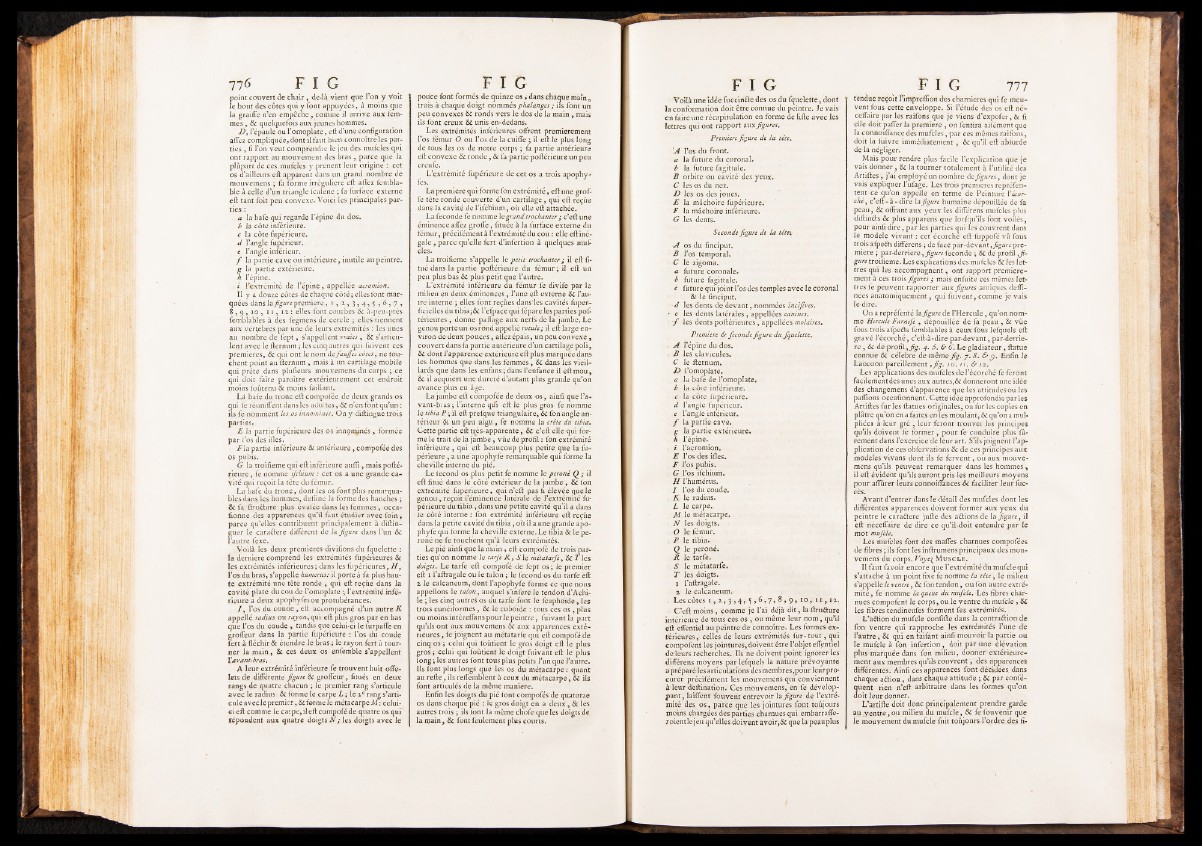

F I G Voilà une idée fuccin&e des os du fquelette, dont

ïa conformation doit être connue du peintre. Je vais

en faire une récapitulation en forme de lifte avec les

lettres qui ont rapport aux figures.

Première figure de la tête.

A l’os du front.

a la future du coronaï;

b la future fagittale.

B orbite ou cavité des yeux.

C les os du nez.

D les os des joues.

E la mâchoire fupérieure.

F la mâchoire inférieure.

G les dents.

Seconde figure de la têtes

\A os du finciput.

B l’os temporal.

C le zigoma.

a future coronale.

b future fagittale. •

c future qui joint l’os des temples avec le coronal

& lé finciput.

d les dents de devant, nommées incijives.

* e les dents latérales , appellées canines.

; f i les dents poftérieures, appellées molaires.

Première & fécondé figure du. fquelette.

. A l’épine du dos.

. B les clavicules.

C le fternum.

;l’qmoplate.

a la bafe de l’omoplate.

b la. côte inférieure.

c la cote fupérieure.

d l’angle fupérieur.

e l’angle inférieur.

ƒ la partie cave,

g la partie extérieure,

h l’épine.

- i l’acromion.

E l’os des ifles.

F l’os pubis.

G l’os ifehium.

H l’humérus.

I l’os du, coude.

: K le radius.

L le carpe.

M le métacarpe,

■ N les doigts. ;

0 le fémur.

- P le tibia.

Q le péroné.

R le tarfe.

• S le métatarfe.

T les doigts.

1 l’aftragale.

2 le calcanéum.

. Les côtes 1 ,2 , 3 ,4 , 5 9 6 ,7 ,8 ,9 , 10, 11 ,12 .

- C ’eft moins, comme je l’ai déjà dit, laftruâure

intérieure de tous ces os , ou même leur nom, qu’il

eft efferttiel au peintre de connoître. Les formes ex térieures,

celles de leurs extrémités fur-tout, qui

compofent les jointures, doivent être l’objet effentiel

deleurs recherches. Ils ne doivent point ignorer les

différens moyens par lefquels la nature prévoyante

a préparé les articulations dès membres ,pour leur pro-

curèr précifément les mouvemens qui conviennent

à leur deftination. Ces mouvemens, en fe développant,

laiffent fouvent entrevoir la figure de l’extrémité

des os, parce que les jointures font toûjours

moins chargées des parties charnues qui embarraffe-

roientlejeu qu’elles doivent avoir,& que la peauplus

F I G 777 tendue reçoit Pimpreffion des charnières qui fe meuvent

fous cette enveloppe. Si l’étude des os eft né-

ceffaire par les raifons que je viens d’expofer, & fi

elle doit paffer la première , on fentira aifément que

la connoiffance des mufcles, par ces mêmes raifons,

doit la fuivre immédiatement, & qu’il eft abfurde

de la négliger.

Mais pour rendre plus facile l’explication que je

vais donner, 6c la tourner totalement à l’utilité des

Artiftes, j’ai employé un nombre de figures, dont je

vais expliquer l’ufage. Les trois premières repréfen-

tent ce qu’on appelle en terme de Peinture Xécor-

ché, c’eft-à-dire la figure humaine dépouillée de fa

peau, 6c offrant aux yeux les différens mufcles plus

diftinfts 6c plus apparens que lorfqu’ils font voilés,

pour ainfi dire, par les parties qui les couvrent dans

le modèle vivant : cet écorche eft fuppofé vu fous

trois afpe&s différens ; de face par-devant, figure première

; par-derriere , figure fécondé ; 6c de profil,f i gure

troifieme. Les explications des mufcles & les lettres

qui les accompagnent, ont rapport premièrement

à ces trois figures ,* mais enfuite ces mêmes lettres

fe peuvent rapporter aux figures antiques deffi-

nées anatomiquement, qui fuivent, comme je vais

lé- dire.

On a repréfenté lafigure de l-’Hercule, qu’onnom-

me Hercule Famefe , dépouillée de fa peau , & vue

fous trois afpefts femblables à ceux fous lefquels eft

gravé l’écorché, c’eft-à-dire par-devant, par-derrie-

re , & de profil, fig. 4 .6 . & G. Le gladiateur, ftatue

connue 6c célébré de même fig. y . 8. & £ . Enfin le

Laocoon pareillement ,fig . 10. //. & t z .

Les applications des mufcles de l’écorché fe feront

facilement des unes aux autres,& donneront une idée

des chàngemens d’apparence que les attitudes ou les

pallions oecafionnent. Cette idée approfondie par les

Artiftes fur les ftatues originales, ou fur les copies en

plâtre qu’on en a faites en les moulant, 6c qu’on a mul-

pliées à-leur gré , leur feront-trouver les principes

qu’ils doivent fe former, pour fe conduire plus fû-

rement dans l’exercice de leur art. S’ils joignent l’application

de ces obfervations & de ces principes' aux

modèles vivans dont ils fe fervent , ou aux mouvemens

qu’ils peuvent remarquer dans- les. hommes ,

il eft évidënt qu’ils auront pris les meilleurs moyens

pour affurer leurs connoiffances 6c faciliter leur fuc-

cès.A

vant d’entrer dans le détail des mufcles dont les

différentes apparences doivent former aux yeux du

peintre le caraôere jufte des attions de la figure, il

eft néceffaire de dire ce qu’il.doit entendre par le

mot mufcle.

Les mufcles font des maffes charnues compofées

de fibres ; ils font les inftrumens principaux des mouvemens

du corps. Voyt{ M u s c l e .

Il faut favoir encore que l’extrémité du mufcle qui

s’attache à un point fixe fe nomme la tête, le milieu

s’appelle le ventre, 6c fon tendon, ou fon autre extrémité

, fe nomme la queue du mufcle. Les fibres charnues

compofent le corps, ou le ventre du mufcle, 6c

les fibres tendineufes forment fes extrémités.

L’aétion du mufcle confifte dans la contraâion de

fon ventre qui rapproche les extrémités l’une de

l’autre, 6c qui en faifant ainfi mouvoir la partie ou

le mufcle à fon infertion , doit par une élévation

plus-marquée dans fon milieu, donner extérieurement

aux membres qu’ils couvrent, des apparences

différentes; Ainfi ces apparences font décidées, dans

chaque attion, dans.chaque attitude ; 6c par conféüent

rien n’eft arbitraire dans les formes qu’on

oit leur donner.

L’artifte doit donc principalement prendre garde

au ventre, ou milieu du mufcle, 6c fe fouvenir que

le mouvement du mufcle fuit toûjours l’ordre des fi