f i i f j

H

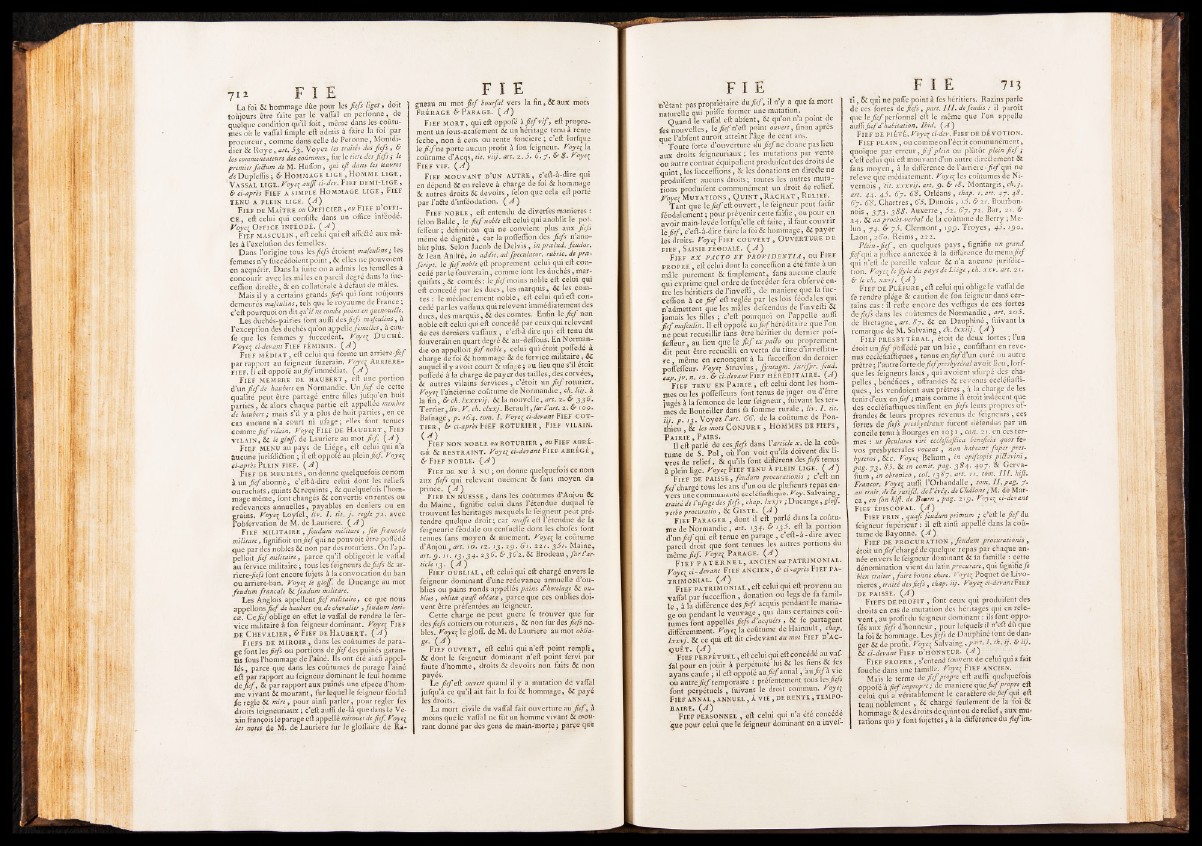

La foi & hommage due .pour les fiefi'Çga, doit j

toujours être faite par 'le vaflal en perfonne de j

quelque condition qu’il fo it , meme dans les coutumes

où le vaflal fimple eft admis à faire la foi par

procureur, comme dans celle de Peronne, Montdi-

dier & R o y e , art. S j . Voyez les traites des f ie f s , &

les commentateurs des coutumes, fur le titre des fiefs j le

premier fa^um de M. Huffon, qui eft dans les oeuvres

de Duplelîis ; & Hommage.V lige , Homme lige, assal lige. Voye1 aufti ci-dev. Fief demi-lige ,

€? ci-après FlEF A SIMPLE HOMMAGE LIGE, FlEF

TENU A PLEIN LIGE. (A") , Fief de Maître ou Officier ,0« Fief d offic

e, eft celui qui confifte dans un office inféodé.

Voye{ Office inféodé. ( A') f a Fpef masculin , eft celui qui eft affeété aux males

à l’exclulion des femelles.

Dans l’origine tous les fiefs étoient mafeulins; les

femmes n’y fuccédoient point, & elles ne pouvoient

en acquérir. Dans la fuite on a admis les femelles à

concourir avec les mâles en pareil degré dans la luc-

ceffion direfte, & en collatérale à défaut de mâles.

Mais il y a certains grands fiefs qui font toujours

demeurés mafeulins, tels que le royaume de France ;

c ’eft pourquoi on dit qu'il ne tombe point en quenouille.

Les duchés-pairies font aufti des fiefs mafeulins, à

l’exception dès duchés qu’on appelle femelles, à cau-

fe que les femmes y fuccedent, Voye[ Duché.

Vofie[ ci-devant FlEF FÉMININ. ( ) Fief médiat, eft celui qui forme un arriere-/c/

par rapport au feigneur fuzerain. Voye{ Arriere-

fief. Il eft oppofé au fie f immédiat. {A ) Fief membre de haubert, eft une portion

d’un/«/"de haubert en Normandie. Un fie f de cette

qualité peut être partagé entre filles jufqu’en huit

parties, & alors chaque partie eft appellée membre

de haubert ; mais s’il y a plus de huit parties, en ce

cas aucune n’a court ni ufage ; elles font tenues

comme fie f vilain. V$ye%_ Fief de- Haubert , Fief

vilain, & le glojf. de Lauriere au mot fief. ( A ) Fief menu au pays de Liège, eft celui qui n’a

aucune jurifdiftion ; il eft oppole au plein fief. Voye{

ci-aFprès Plein fief. ( ^ ) ief de meubles , on donne quelquefois ce nom

à un fie f abonné, c’eft-à-dire celui dont les reliefs

ou rachats, quints & requints, & quelquefois l’hommage

même, font changés & convertis en rentes ou

redevances annuelles, payables en deniers ou en

grains. Voye{ Loyfel, liv. J. tit. j . réglé yx. avec

l’obfervation de M. de Lauriere. ( A )

FlEF militaire , feudum militare , feu francale

militare, fignifioit un f ie f qui ne pouvoit être poffédé

que par des nobles & non par des roturiers. On l’ap-

pelloit fie f militaire, parce qu’il obligeoit le vaflal

au fervice militaire ; tous les feigneurs de fiefs & ar-

riere-fiefs font encore fujets à la convocation du ban

ou arriere-ban. Voyeç le glojf. de Ducange au mot

feudum francale & feudum militare.

Les Anglois appellent Jief militaire, ce que nous

appelions}?«/ de haubert ou de chevalier , feudum lori-

coe. Ce f ie f oblige en effet le vaflal de rendre le fer-

vice militaire à fon feigneur dominant. Voye^ Fief

deF Chevalier, & Fief de Haubert. ( A ) iefs de miroir, dans les coutumes de parage

font les fiefs ou portions de fief des puînés garantis

fous l’hommage de l’aîné. Ils ont été ainfî appel-

lé s , parce que dans les coutumes de parage l’aîné eft par rapport au feigneur dominant le féul homme

de fief, & par rapport aux puînés une efpece d’homme

vivant & mourant, fur lequel le feigneur féodal

Te réglé & mire, pour ainfi parler, pour regler fes

droits feigneuriaux ; c’eft aufti de-là que dans le Ve-

xin ffançois le parage eft appellé mirouerdefief. Voye^

Us notes de M. de Lauriere fur le gloftaire de Ragueau

au mot fie f bourfal vers la fin, & aux mots

F r é r a g e & P a r a g e . ( ^ )

F i e f m o r t , qui eft oppofé à/«/v if, eft proprement

un fous-acafement & un heritage tenu à rente

feche, non à cens ou rente foncière ; c’eft lorfque

le fie f ne porte aucun profit à fon feigneur. Voye{ la

coutume d’Acqs, tit. viij. art. x .S . f . y . & 8. Voye{

F i e f v i f . ( A )

F i e f m o u v a n t d ’ u n a u t r e , c’eft-à-dire qui

en dépend & en releve à charge de foi & hommage

& autres droits & devoirs, félon que cela eft porté

par l’aôe d’inféodation. ( A )

F i e f n o b l e , eft entendu de diverfes maniérés :

félon Balde, le fie f noble eft celui qui anoblit le pof-

féffeur ; définition qui ne convient plus aux^ fiefs

même de dignité , car la poffeflion des fiefs n anp-

blit plus. Selon Jacob de D e lv is , inproelud. feudor.

& Jean André, in addit. ad fpeculator. rubric, de proe-

feript. le fie f noble eft proprement celui qui eft concédé

par le fouverai.n, comme font lès duchés, mar-

quifats, & comtés : le fie f moins noble eft celui qui

eft concédé par les ducs, les marquis, & les comtes

: le médiocrement noble, eft celui qui eft concédé

parles vaflaux qui relevent immédiatement des

ducs, des marquis , & des comtes. Enfin 1 e/« / non

noble eft celui qui eft concédé par ceux qui relevent

de ces derniers vaflaux, c ’eft-à dire qui eft tenu du

fouverain en quart degré & au-deffous. En Normandie

on appelloit fie f noble, celui quiétoit pofledé à

charge de foi & hommage & de fervice militaire, &

auquel il y avoit court & ufage ; au lieu que s’il étoit-

pofledé à la charge de payer des tailles, des corvées,

& autres vilains fer vices , c’étoit un/«/roturier.

Voye{ l’ancienne coutume de Normandie, ch. liij. à

la fin, & ch. Ixxxvij. & la nouvelle, art. x. & 33G.

Terrier,/iv. V. ch. clxxj. Hérault, fur l'art. x. & 100.

Bafnagé, p. 1G4. tom. J. Voyeç ci-devant FlEF COTTIER

, & ci-après FlEF ROTURIER , FlEF VILAIN.

{ A )

F i e f n o n n o b l e ou r o t u r i e r , o k F i e f a b r é g

é & r e s t r a i n t . Voyt{ ci-devant F i e f a b r é g é ,

& F i e f n o b l e . ( ^ )

F i e f d e n u à n u ; on donne quelquefois ce nom

aux fiefs qui relevent nuëment & fans moyen du

prince. ( A f .,

Fief en nu esse, dans les coutumes d’Anjou &

du Maine, fignifie celui dans l’étendue duquel fé

trouvent les héritages auxquels le feigneur peut prétendre

quelque droit ; car nuejfe eft l’étendue de la

feimeurie féodale ou cenfuelle dont les chofés font

tenues fans moyen & nuement. Voye^ la coutume

d’Anjou, art. 10. 12. 13 .2 9 . 61. x x i . j S i . Maine,

art.g. 11. 13.34. *36 . &3&X.&C Broàezu, fur l’article

/ j. {A ')

F i e f o u b l i a l , eft celui qui eft chargé envers le

feigneur dominant d’une redevance annuelle d’ou-

blies ou pains ronds appellés pains d?hotelage & oublies

y oblitot quaji oblatce, parce que ces oublies doivent

être préfentées au feigneur.

Cette charge ne peut guere fe trouver que fur

des fiefs cottiers ou roturiers, & non fur des fiefs nobles.

Voyei le glolT. de M. de Lauriere au mot oblia-

ge. (A")

F i e f o u v e r t , eft celui qui n’eft point rempli,

& dont le feigneur dominant n’eft point férvi par

faute d’homme, droits & devoirs non faits & non

payés.

Le fie f eft ouvert quand il y a mutation dô Vaflal

jufqu’à ce qu’il ait fait la foi & hommage, & payé

les droits.

La mort civile du vaflal fait ouverture an fief, à

moins que le vaflal ne fût un homme vivant & mourant

donné par des gens de main-morte ; parce que

m m m

»’ étant pas propriétaire du fa f , il n’y a que fa mort

naturelle qui puiffe former une mutation H

Quand le vaflal eft abfent, & qu’on n a point de

fes nouvelles, le f i t f n’eft point ouvert, finon après .

oue l’abfent aurait atteint l’âge de cent ans.

1 Toute forte d’ouverture du jîe/ne donne pas lieu

aux droits feigneuriaux ; les mutations par vente

ou autre contrat équipollent produifentdes droits de

quint, les fucceflions, & les donations en direâe ne

produifénf aucuns droits; toutes les autres mutations

produifent communément un droit de relief.

/'bye/MUTATIONS , QUINT , RACHAT , RELIEF.

' Tant que le fie f eft ouvert, le feigneur peut faifir

féodalement ; pour prévenir cette faifie , ou pour en

avoir main-levée lorfqu’elle eft faite, il faut couvrir

1 e fie f y c’eft-à-dire faire la foi & hommage, & payer

les droits.- Voye^ F i e f c o u v e r t , O u v e r t u r e d e

f i e f , S a i s i e f é g d a l e . ( A )

F i e f e x p a c t o e t p r o v i d e n t i a , ou F i e f

p r o p r e , eft celui dont la concefîion a ete faite a un

mâle purement & Amplement, fans aucune claufe

qui exprime quel ordre de fuccéder fera obfervé entre

les héritiers de l’invefti, de maniéré que la fuc-

ceflion à ce fie f eft réglée par les lois féodales qui

n’admettent que les mâles defeendus de l’invefti &

jamais les filles ; c’eft pourquoi on l’appelle aufîi

fie f mafeulin. Il eft oppofé au fie f héréditaire que l’on

ne peut recueillir fans être héritier du dernier pof-

feffeur, au lieu que le fie f ex pacto ou proprement

dit peut être recueilli en vertu du titre d’inveftitu-

r e , même en renonçant à la fucceflion du dernier

poflefleur. Voyei Struvius, fyntagm. jurifpr. feud.

cap. jv . n. ix. & ci-devant FlEF HÉRÉDITAIRE. {A)

F i e f t e n u e n P a i r i e , eft celui dont les hommes

ou les poflefleurs font tenus de juger ou d’être

jugés à lafemonce de leur feigneur, fuivant les termes

de Bouteiller dans fa fomme rurale, hv. I . tit.

üj. P- •3 • Voyez l’art. H de la coutume de Pon-

thieu, & les mots C o n j u r e , H o m m e s d e f i e f s ,

P a i r i e , P a i r s . , .

Il eft parlé de ces fiefs dans 1 article x . de la coutume

de S. Pol, où l’on voit qu’ils doivent dix livres

de relief, & qu’ils font différens des fiefs tenus-

à plein lige. Voye^ F i e f t e n u à p l e i n l i g e .^ ( A )

FlEF DE p a i s s e , feudum procurations ; c’eft un

ƒ«ƒ chargé tous les ans d’un ou de plufieurs repas envers

une communauté eccléfiaftique. Voy. Salvaing,

traité de l'ufage des fiefs, chap. Ixxjv ; Ducange, glojf.

yerbo procuratio, & GlSTE. (A ) A

F i e f P a r a g e r , dont il eft parlé dans la coutume

de Normandie , art. 134. 6* /3J. eft là portion

d’un fie f qui eft tenue en parage , c’eft-à-dire avec

pareil droit que font tenues les autres portions du

même/«/. Voye{_ P a r a g e . ( A )

F i e f p a t e r n e l , a n c i e n ou p a t r i m o n i a l .

Voyei ci-devant F i e f a n c i e n , & ci-après F i e f p a t

r i m o n i a l . ( A ) . .

F i e f patrimonial , e f t c e l u i q u i e f t p r o v e n u a u

v a f l a l p a r f u c c e f l i o n , d o n a t i o n o u l e g s d e f a f a m i l l

e à l a d i f f é r e n c e d e s fiefs a c q u i s p e n d a n t l e m a r i a g

e o u p e n d a n t l e v e u v a g e , q u i d a n s - c e r t a in e s c o u -

t u m e s f o n t a p p e l l é s fiefs d’acquêts , & f e p a r t a g e n t

d i f f é r e m m e n t . Voye^l a c o û t u m e d e H a i n a u l t , chap.

Ixxvj. & c e q u i e f t d i t c i - d e v a n t au mot F i e f d a c -

F i e f p e r p é t u e l , eft celui qui eft cohce.de au vaf-

fal pour en jouir à perpétuité lui & les fiens & fes

ayans caufe ; il eft oppofé au/e/annal, au/«/ à vie

ou autre fie f temporaire : préfentement tous les fiefs

font perpétuels , füivant le droit commun. Voyeç

FiÉF ANNAL , ANNUEL , k VIE , DE REN(TE , TEMPORAIRE.

(A ) , , , , ,

F / e f p e r s o n n e l , eft celui qui n a été concédé

que pour celui que le feigneur dominant en a inveft

i , & qui ne paffe point à fes héritiers. Razius parle

de ces fortes de fiefs, part. I I I . defeudis : il paroît

que le/e/perfonnel eft le même que l’on appelle

auflï f ie f d'habitation. Tbid. (A )

F i e f d e p i é t é . Voye^ci-dev. F i e f d e d é v o t i o n .

F i e f p l a i n , ou comme on l’écrit communément,

quoique par erreur, fief plein ou plutôt plein f ie f ;

c’eft celui qui eft mouvant d’un autre dire&ement &

fans moyen , à la différence de l’arriere-/«/* qui ne

releve que médiatement. Voye^ les coûtumes de Ni-

vernois , tit. xxxvif. art. 9 . & 18. Montargis, ch. J.

art, 44. 46. Gy. G8. Orléans , chap. /.art. 47. 48.

Gy. G8. Chartres, Gf>. Dunois , i5. & x i. Bourbon-

nois , 3 y3. 388. Auxerre , Sx. Gy. yx. Bar, x\. &

X4. & au procès-verbal de la coûtume de Berry ; Melun

, y 4. & yS. Clermont, 13$. Troyes , 4S. ic)o.

Laon, xGo. Reims, xxx.

Plein-fief, en quelques pa ys, fignifie un grand

/«/qui a juftice annexée à la différence dumenu/e/

qui n’eft de pareille valeur & n’a aucune jurifdic-

tion. Voye£ le ftyle du pays de Liege , ch. xxv. art. x t •

& le ch. xxvj. (A )

F i e f d e P l é j u r e , eft celui qui oblige le vaflal de

fe rendre piège & caution de fon feigneur dans certains

cas : il refte encore des veftiges de ces fortes

dQ fiefs dans les coûtumes de Normandie, art. xoS.

de Bretagne, art. 8y. &: en Dauphiné, fuivant la

remarque de M. Salvaing, ch. txxiij. ( A )

F i e f p r e s b y t e r a l , étoit de deux fortes ; l’un

étoit un fie f pofledé par un laïc , confiftant en revenus

eedéfiaftiques, tenus en/«/d’un curé ou autre

prêtre ; l’autre forte de fiefpnsbytèral avoit lieu, lorfque

les feigneurs laïcs , qui avoient ufurpe'des chapelles

, bénéfices , offrandes & revenus êccléfiafti-

ques , les vendoient aux prêtres , à la charge de les

tenir d’eux en fief ; mais comme il etpit indecent que

des eedéfiaftiques tinffent en fiefs leurs propres offrandes

& leurs propres revenus de feigneurs , ces

fortes de fiefs presbyteraux furent défendus par un

concile tenu à Bourges en 1031 , °an. x i . en ces termes

: ut feculares viri ecclefiaftica beneficia; quos fe-

Vos presbyteraies vocant , non habeant fuper pres-

byteros , & C . Voye{ Belium , in epifcôpis pictavini ,

pag. 73 . 85. & in comit. pag. 384. 407. &' Gerva-

fium , in obronico y col. i '3 8y. art. 11. tóm. I I I . hift.

Francor. Voye1 aufli l’Orbandalle , tonz. I I . pag. y.

au trait.de la jurifd. de l ’évêq. de Châlôhs; M. de Mar-

ca , en fon hift. de Bearn , pag. 21 f i . Vyye^ ci-devant

F i e f é p i s c o p a l . (A') ,

F i e f p r i n , quafi feudumprirnum ; c’eft le/«/du

feigneur fupérieur : il eft ainfi appellé dans la coûtume

de Bayonne. (A ') . '/ . . .

F i e f d e p r o c u r a t i o n , feudum procurations,

étoit un fie f chargé de quelque repas par chaque année

envers le feigneur dominant & fa famille : cette

dénomination vient du latin procurare, qui fignifie/

bien traiter, faire bonne chere. Vyye{ Poquet de Livo-

nieres, traité des fiefs, chap. iij. Voye{ d-devant F i e f

DE PAISSE^ (A ) -

F i e f s d e p r o f i t , font ceux qui produiient des

droits en cas de mutation des héritages qui en relevent

, au profit du feigneur dominant : ils font oppo-

fés aux fiefs d’honneUr, pour lefquels il n’eft dû que

la foi'& hommage. Les fiefs de Dauphine font de danger

& de profit. Voyei Salvaing, part. I. ch. ij. & iij.

fit ci-devant FlEF D’HONNEUR" (•'O . .

F i e f p r o p r e , s ’ e n t e n d fo u v e n t d e c e l u i q u i a f a i t

f o u c h e d a n s u n e f a m i l l e . Voyt{ F i e f A n c i e n . £

Mais le terme de fie f propre eft auflï quelquefois

oppofé à fie f impropre ; de maniéré que fie f propre eft

celui qui a véritablement le caraôere de/«/qui eft

tenu noblement , & chargé feulement de la foi &

hommage & des droits de quint ou de relief , aux mutations

qui y font fujettes, à la différénee du fie f im