FLAGEOLLER, v. n. {Manège, Maréckall.) L’action

de flageoller esft une forte de tremblement que

l’on apperçoit dans les jambes de l’animal aufli-tôt

qu’il s’arrête, & que l’on remarque principalement

dans l’avant-bras & dans lé genou. Ce tremblement

eft une preuve de la foibleffe des fibres mufculaires

& des membres, (e)

* FLAGEOLET, f. m .(Lutherie.) II y a deux for-

tés de flageolets ; l’un qu’bn appelle le flageolet d ’oifeau

, & l’autre, \e flageolet gros : le flageolet d’oifeau

eft le plus petit ; il eft compofé de deux parties qui

fe féparertt ; l ’une qui efl: proprement le flageolet, com-

pofée de la lumière & du canal percé de trous, l’autre

qui eft un porte-vent, formée d’un petit tuyau

& d’une cavité allez confidérable où l’on enferme

une petite éponge qui laiffe paffer l’air & qui retient

l’humidité de l’haleine. Foye{ dans nos Planches de

Lutherie ce flageolet affemblé, &: fes parties féparées.

Le gros flageolet ne différé du précédent qu’en ce qu’il

n’a point de porte-vent ; qu’il eft à bec & tout d u-

ne piece. Foye^ aufli nos Planches. Ces flageolets ont

l ’un & l’autre la même tablature ; & tout ce que nous

allons dire leur eft commun, excepté que les fons du

flageolet d’oifeau font plus légers , plus délicats, ont

moins de corps, & s’écoutent avec plus de plaifir :

il eft flageolet d ’oifeau, parce qu’on s’en feryoit

pour fiffler les ferins , les linotes, & autres oifeauxavant

qu’on eût la ferinette, qui eft moins

parfaite, mais qui épargne beaucoup de peine.

Le flageolet a fix trous : le fécond, le troifieme, &

le quatrième & le fixieme font deffus, du même côté

que la lumière; le premier & le cinquième font

deffous, ou du côté oppofé à la lumière : le premier

trou& le dernier ont deux carafteres; le premier peut

être confidéré comme le dernier, en paffant de l’aigu

au grave ; & le dernier peut être confidéré comme

le; premier en paffant du grave à l’aigu.

Quand les fix trous font bouchés, la main gauche

bouche le premier, le fécond, & le troifieme ; & la

main droite le quatrième , le cinquième , & le fi-

xième.

Le pouce de la main gauche bouche le premier

l’index le fécond, & le doigt du milieu le troifieme ;

le pouce de la main gauche bouche le cinquième ,

l’index le quatrième, & le doigt du milieu le fixieme.

Il y en a d’autres qui y font fervir les quatre premiers

doigts de la main gauche, le pouce, & les trois

fuivans, & les trois premiers de la main droite dont

ils employent celui du milieu à boucher la patte ,

quand il en eft befoin.

Cet inftrument fe fait avec Pyvoire, le buis, le

prunier, l’ébenne, & autres bois durs. Son diapafon

ne fuit ni celui des cordes, ni celui des tuyaux de

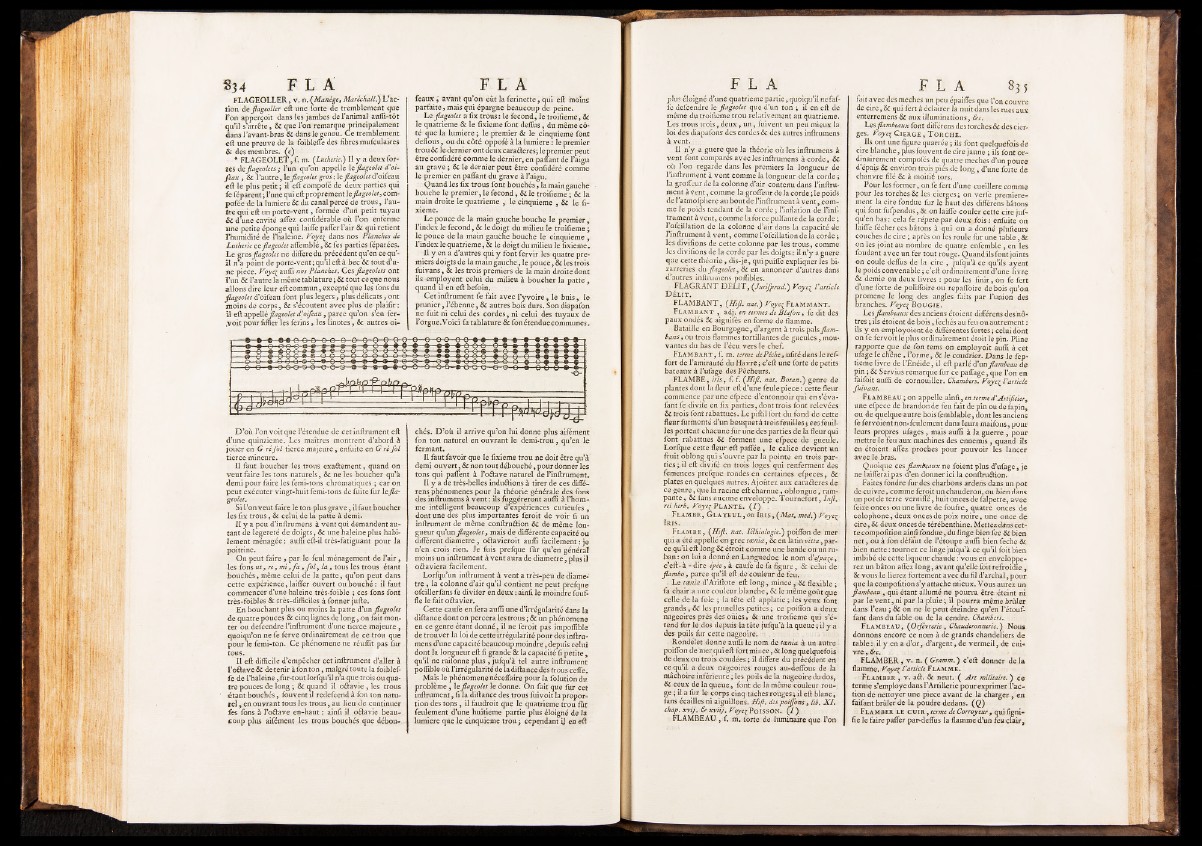

L’orgue.Voici fa tablature & fon étendue communes.

D’où. l’on voit que l’étendue de cet inftrument eft

d’une quinzième. Les maîtres montrent d’abord à

jouer en G r é fo l tierce majeure, enfuite en G ré f o l

tierce mineure.

Il faut boucher les trous exaftement, quand on

veut faire les tons naturels, & ne les boucher qu’à

demi pour faire les femi-tons chromatiques ; car on

peut exécuter vingt-huit femi-tons de fuite fur le fla geolet.

Si l’on veut faire le ton plus grave, il faut boucher

les fix trous, & celui de la patte à demi.

II y a peu d’inftrumens à vent qui demandent autant

ae legereté de doigts, & une haleine plus habilement

ménagée : aufli eft-il très-fatiguant pour la

poitrine.

On peut faire, par le feul ménagement de l’air,

les fons u t , re, m i, f a , f o l , la , tous les trous étant

bouchés, même celui de la patte, qu’on peut dans

cette expérience, laifler ouvert ou bouché : il faut

commencer d’une haleine très-foible ; ces fons font

très-fbibles & irès-difliciles à fonner jufte.

En bouchant plus ou moins la patte d’un flageolet

de quatre pouces & cinq lignes de long, on fait monter

ou defcendre l’inftrument d’une tierce majeure,

quoiqu’on ne fe ferve ordinairement de ce trou que

pour le femi-ton. Ce phénomène ne réuflit pas fur

tous.

Il eft difficile d’empêcher cet inftrument d’aller à

Toôaveôe dé tenir à fon ton, malgré toute la foibleffe

de l’haleine, fur-tout lorfqu’il n’a quetrois ou quatre

pouces de long ; & quand il oâavie, les trous

étant bouchés, fouyent il redefcend à fon ton naturel

, en ouvrant tous les trous, au lieu de continuer

les fons à l’oftave en-haut ; ainfi il oftavie beaucoup

plus aifément les trous bouchés que débou-.

chés. D’où il arrive qu’on lui donne plus aifément

fon ton naturel en ouvrant le demi-trou, qu’en le

fermant.

Il fautfavoir que le fixieme trou ne doit être qu’à

demi ouvert, & non tout débouché, pour donner les

tons qui paffent à l’oâave naturel de l’inftrument.

Il y a de très-belles induûions à tirer de ces diffé-

rens phénomènes pour la théorie générale des fons

des inftrumens à vent : ils fuggéreront aufli à l’homme

intelligent beaucoup d’expériences curieufes ,

dont une des plus importantes feroit de voir fi un

inftrument de même conftruûion & de même longueur

qu’un flageolet, mais de différente capacité ou

différent diamètre , oftavieroit aufli facilement : je

n’en crois rien. Je fuis prefque fûr qu’en général

moins un inftrument à vent aura de diamètre, plus il

oûaviera facilement.

Lorfqu’un inftrument à vent a très-peu de diamètre

, la colonne d’air qu’il contient ne peut prefque

ofcillerfans fe divifer en deux : ainfi le moindre fouf-

fle le fait oftavier.

Cette caufe en fera aufli une d’irrégularité dans la

diftance dont on percera les trous ; & un phénomène

en ce genre étant donné, il ne feroit pas impoflîble

de trouver la loi de cette irrégularité pour des inftrumens

d’une capacité beaucoup moindre, depuis celui

dont la longueur eft fi grande & la capacité fi petite,

qu’il ne raifonneplus ,iufqu’à tel autre inftrument

poflible où l’irrégularité de la diftance dès trous ceffe.

Mais le phénomène néceffaire pour la folution du

problème, le flageolet le donne. On fait que fur cet

inftrument, fi la diftance des trous fuivoit la proportion

des tons , il faudroit que le quatrième trou fût

feulement d’une huitième partie plus éloigné de la

lumière qùe le cinquième trou; cependant if en eft

plus éloigné d’une quatrième partie, quoiqu’il nefaf-

fe defcendre le flageolet que d’un ton ; if en eft de

même du troifieme trou relativement au quatrième.

Les trous trois, deux, un, fuivent un peu mieux la

loi des diapafons des cordes &c des autres inftrumens

à vent. :

Il n’y a guere que la théorie où les inftrumens à

vent font comparés avec les inftrumens à corde, &c

où l’on regarde dans les premiers la longueur de

l’inftrument à vent comme la longueur de la corde ;

la groffeur de la colonne d’air contenu dans l’inftrument

à vent, comme la groffeur de la corde ; le poids

de l ’atmofphere au bout de l’inftrument à vent, comme

le poids tendant de la corde ; l’inflation de l’inftrument

à vent, comme la force pulfantede la corde ;

l’ofcillation de la colonne d’air dans la capacité de

l’inftrument à vent, comme l’ofcillation de la corde ;

les divifions de cette colonne par les trous, comme

les divifions de la corde par les doigts ; il n’y a guere

que cette théorie , dis-je, qui puiffe expliquer les bizarreries

du flageolet, & en annoncer d’autres dans

d’autres inftrumens poflibles.

FLAGRANT DÉLIT, (Jurifprud.) Foye%_ Varticle.

D é l i t .

FLAMBANT, (Hifi.nat.) Foye^F l a m m a n t .

F l a m b a n t , adj; en termes de Blafon , fe dit des

paux ondes & aiguifés en forme de flamme.

Bataille en Bourgogne, d’argent à trois pals flam-

bans, ou trois flammes tortillantes de gueules, mouvantes

du bas de l’écu vers le chef.

F l a m b a r t , f. m. terme de Pêche, ufité dans le r e f-

fort de. l’amirauté du Havre; c’eft une forte de petits

bateaux à l’ufage des Pêcheurs.

FLAMBE, iris, f. f. (H iß . nat. Botan.') genre de

plantes dont la fleur eft d’une feule piece : cette fleur

commence par une efpece d’entonnoir qui ens’éva-

fant fe divife en fix parties, dont trois font relevées

& trois font rabattues. Le piftil fort du fond de cette

fleur furmonté d’un bouquet à trois feuilles; ces feuilles

portent chacune Fur une des parties de la fleur qui

font rabattues & forment une efpece de gueule.

Lorfque cette fleur eft paffée., le calice devient un

fruit oblong qui s’ouvre par la pointe en trois parties;

il eft divifé en trois loges qui renferment des

femences prefque rondes en certaines efpeces, &

plates en quelques autres. Ajoutez aux cara&eres de

ce genre, que la racine eft charnue, oblongué, ram-i

pante, & fans aucune enveloppe. Tournefort, Infi.,

rei herb. Foye{ P l a n t e . ( / ) .

F l a m b e , G l a y e u l , ou I r i s , (Ma t. med.\ Foyer,

I r i s .- il :

F l a m b e , (H iß . nat. Iclkiologie.) poiffon de mer

qui a été appellé en grec taenia, & en latin vitta, parce

qu’il eft long & étroit .comme une bandé ou un ruban

: on lui a donné en Languedoc le nom d’ejpàçe,

c’eft-à.-dire épée, à càufe de fa figure, & celui de

fiambo, parce qu’il eftide couleur de feu. .

- L e taenia d’Ariftote eft long., mince y & flexible •

fa chair a une couleùr.blanche, & le même goût que

celle de la foie ; la tête eft applatie ; les yeux font

grands:* & les prunelles petites ; ce poiffon a deux

nageoires près des onies, & une troifieme qui s’étend

fur lé dos depuis la tête jufqu’à la queue ; il y a

des poils fur cette nageoire. .

- R o n d e l e t d o n n e a u f l i l e n o m d e tamia à u n a u t r e -

p o i f f o n d e "m e r q u i eft f o r t m i n c e , & l o n g q u e l q u e f o i s -

d e d e u x o u t r o i s c o u d é e s ; i l d i f f é r é d u p r é c é d e n t e n

c e q u ’ i l a d e u x n a g e o i r e s r o u g e s a u - d e f f o u s d e l a

m â c h o i r e in f é r i e u r e ; l e s p o i l s d e l a n a g e o i r e d u d o s ,

& c e u x d e l a q u e u e , f o n t d e l a m ê m e c o u l e u r r o u - ,

g e ; i l a f u r l e c o r p s c i n q t à c h e s r o ù g e s ; i l e f t b l a n c ,

f a n s é c a i l l e s n i a i g u i l l o n s . Hiß. des poiffons , lib. X I .

chap.xvij. & x v iij, Foye^P o iS S O N . ( F ) .

FLAMBEAU, f. ni. forte de luminaire que l’on

fait avec des tneches un peu épaiffes que l’on couvre

de cire, & qui fërt à éclairer la nuit dans les rues aux

enterremens & aux illuminations, &c.

Les flambeaux font différens des torches Sc des cierges.

Foye^ C i e r g e , T o r c h e .

Ils ont une figure quarrée ; ils font quelquefois de

cire blanche, plus fouvent de cire jaune ; ils font ordinairement

compofés de quatre meches d’un pouce

d’épais & environ trois piés de long, d’une forte de

chanvre filé & à moitié tors.

Pour les former, on fe fert d’une cueillere comme

pour les torches & les cierges ; on verfe premièrement

la cire fondue fur le haut des différens bâtons

qui font fufpendus, & on laiffe couler cette cire juf-

qu’en bas : cela fe répété par deux /ois : enfuite on

laiffe fécher ces bâtons à qui on a donné plufieurs

couches de cire ; après on les roule fur une table, &

on les joint au nombre de quatre enfemble , en les

foudant avec un fer tout rouge. Quand ils font joints

on coule deffus de la cire , jufqu’à ce qu’ils ayent

le poids convenable ; c’eft ordinairement d’une livre

& demie ou deux livres : pour les finir, on fe fert

d’une forte de poliffoire ou repaffoire de bois qu’on

promene le long des angles faits par l’union des

branches. Foyc{ B o u g i e .

Les flambeaux des anciens étoient différens desnôtres

; ils étoient de bois, fechés au feu ou autrement :

ils y en employoient de différentes fortes ; celui dont

on fe fervoitle plus ordinairement étoit le pin. Pline

rapporte que de fon tems on employoit aufli à cet

ufage le chêne, l’orme, & le coudrier. Dans le fep*

tieme livre de l’Énéide, il eft parlé d’un flambeau de

pin ; & Servius remarque fur ce paffage, que l’on en

faifoit aufli de cornouiller. Chambers. Foye^Varticle

fuivant.

F l a m b e a u ; on appelle ainfi, en terme d'Artificier,

une efpece de brandon de feu fait de pin ou de fapin,

ou de quelque-autre bois femblable, dont les anciens

fe fervoient non-feulement dans leurs maifons, pour

leurs propres ufages, mais aufli à la guerre , pour

mettre le feu aux machines des ennemis, quand ils

en étoient affez proches pour pouvoir les lancer

avec le bras.

Quoique ces flambeaux ne foient plus d’ufage, je

ne laifferài pas d’en donner ici la çonftruâion.

Faites fondre fur des charbons ardens dans un pot

de; cuivre, comme fero.it un chauderon, ou bien dans

un pot de terre verniffé, huit onces de falpetre, avec

feize onces ou une livre de foufre, quatre onces de

colophone, deux onces de poix noire, une once de

cire, & deux onces de térébenthine. Mettez dans cette

compofition ainfi fondue, du linge bien fec & bien

net, ou à fon défaut de l’étoupe aufli bien feche &

bien nette : tournez ce linge jufqu’à ce qu’il foit bien

imbibé de cette liqueur chaude : vous en envelopperez

un bâton affez long, avant qu’elle £oit refroidie ,

& vous le lierez fortement avec du fil d’archal., pour

que la compofition s’y attache mieux. Vous aurez un

flambeau, qui étant allumé ne pourra être; éteint ni

par le vent, ni par la pluie; il pourra même brûler

dans l’eau ; & on ne le peut éteindre qu’en l ’étouffant

dans du fable ou de la cendre. Chambers.

F l a m b e a u , (Orfèvrerie , Chauderonnerie.) Nous

donnons encore ce nom à de grands chandeliers de

table :■ il y en a d’or, d’argent, de vermeil, de cuivre

, &c.

FLAMBER, v. n. ( Gramm. ) c’eft donner de la

ffa.mme..Foye[ l ’article F l a m m e .

F l a m b e r ,- v. aéh & neut. ( A r t militaire. ) ce

terme s’employe dans l’Artillerie pour exprimer l’action

de nettoyer une piece avant de la charger, en

faifant brûler de la poudre dedans. (Q)

fl F l a m b e r l e c u i r , terme de Corroyeur , qui lignifie

le faire paffer par-deffus la flamme d’un feu clair,