le feigneur commet contre hii quelque Forfait 8c déloyauté

notable.

Cette efpece de. félonie fait perdre ait feigneur dominant

l’hommage 8c la mouvance du fief fervant,

qui retourne au feigneur fuzerain de celui qui a commis

la félonie, -8c le vaffal outragé par fon feigneur

eft exempt, 8c fés FuccefTeurs, pour toujours de la

.jurifdiâion du feigneur dominant, 8c de lui payer

aucuns droits feigneuriaux , ce qui eft fondé fur ce

que les devoirs du feigneur 8c du vaffal font réciproques

; le vaffal doit honneur 8c fidélité à fon feigneur,

■ & celui-ci doit proteélion 8c amitié à fon vaffal.

Le plus ancien & le plus fameux exemple que ton

rapporte de la confifcation qui a lieu en ce cas contre

le feigneur dominant, efl celui de Clotaire I. lequel

, au rapport de Guaguin , du Haillan, 8c quelques

autres hiftoriens, fut privé de la mouvance de

la feigneurie d’Yvetot en Normandie , pour avoir

•tué dans l’églife, le jour du vendredi faint, Gauthier

feigneur de ce lieu , lequel ayant été exilé par ce

prince, étoit revenu près de lui muni de lettres du

pape Àgapet. On prétend que Clotaire pour réparer

fon crime , érigea Yvetot en royaume ; mais cette

hiftoire, dont on n’a parlé pour la première fois que

-ooo ans après la mort de ceux qui y avoient quelque ’

part, eft regardée comme fabuleufe par tous les bons

hiftoriens.

Chopin, fur la coutume d’Anjou, liv. 11. part. III.

tit.jv. ch. ij. n. 2. rapporte un arrêt du 13 Mars 1562,

par lequel un feigneur fut privé de la foi, hommage,

8c fervice que fon vaffal lui devoit pour lui avoir donné

un foufflet dans une chambre du parlement deParis.

Voye^ les cofttumes de Laon, articles 196. & 19 y.

Chalons , art. igy. & 198. Reims, art, 129. & 130.

Ribemont, art. 31. Saint-Pôl, art. 32. 8c Billecoq,

tr. des fiefs , liv. X I I . ch. ij.jv . & xiij. (.A )

FELOUQUE, f. f. (Marine.') c’eft un petit bâtiment

de la mer Méditerranée, en forme de chaloupe,

qui va à la voile & à la rame. Ce bâtiment a cela

de particulier, qu’il peut porter fon gouvernail

à l’avant ou à l’arriéré félon fon befoin, à caufe que

fon étrave 8c fon étambort font également garnis de

penture pour le foûtenir. Ce bâtiment a d’ordinaire

îix ou fept rameurs, 8c va très-vite. ( Z )

FELOURS , f. m. (Comm.) monnoie de cuivre ; .

c’eft le liard de Maroc ; il en faut huit pour la blanquette

, & la blanquette fix blancs de notre monnoie.

FELTRI, Feltria; (Geog.) ancienne ville d’Italie,

dans la marche Trévifane, capitale d’un petit pays

de même nom, avec un évêque fuffragant d’Aquilëe.

Les Vénitiens poffedent le Feltrin, 8c Feltri depuis

1404. Elle eft fur l’Arona, à 12 lieues N. de Padoiie,

7 S. O. de Belluno, 16 N.O. de Venife. C’eft la patrie

de Viétorin, l’un des premiers reftaurateurs de

l’ancienne latinité. Long. 29.26 . lat. 46'. 3 . (D .J .) ;

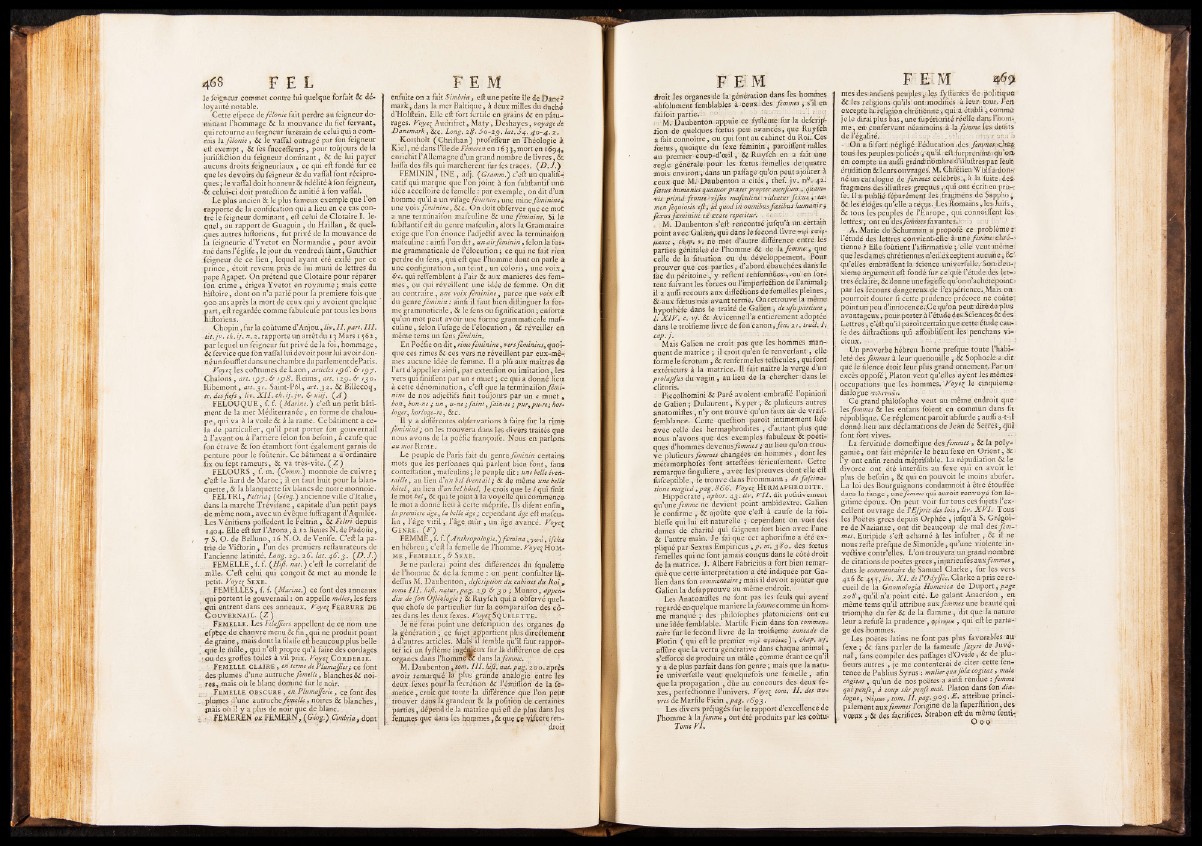

FEMELLE, f. F. (Hifi. nat. ) c ’e f t l e c o r r é la t i f d e

m â le . C ’e ft c e lu i q u i c o n ç o i t 8c m e t a u m o n d e le \

p e t it . Voye^ SEXE.

; I FEMELLES, f. f. (Marine.) ce font des anneaux

qui portent le gouvernail : on appelle mâles, les fers

qui entrent dans ces anneaux. Voye^ F e r r u r e d e

G o u v e r n a i l . (Z )

F e m e l l e . Les Fïlaffiers appellent de ce nom une

efpfcce de chanvre menu 8c fin, qui ne produit point

de graine, mais dont la filaffe eft beaucoup plus belle

que le riiâle, qui n’eft propre qu’à faire des cordages

[ ou des groffes toiles à vil prix. Voye^ C o r d e r i e .

• F e m e l l e CL AIR E , en terme de Plumaffieri cé font !

des plumes d’une autruche femelle, blanchésôc noi-,

res, mais oit le blanc domine fur le noir. ,.

• F e m e l l e o b s c u r e , en.PlumaJferie, ç e fo n t d è s

p lum e s d ’u n e a u t ru c h tfemelle, n o i r e s 8 c b la n c h e s , !

tn à is oit il y a p lu s d e n o i r q u e d é b la n c . ,

■ FEMEREN 9U FEMERN, (Géog.) Cimbr\a, dont*

enfiute on a fait Simbria, eft une petite île de Üanë3

mark, dans la mer Baltique, à deux milles du duch©

d’Holftein. Elle eft fort fertile en grains 8c en pâturages.

Foyer Audrifret, Maty, Deshayes, voyage de

Danemark, &c. Long. 28• 60-29. ^at- ^4- 40-4. 2.

Kortholt (Chriftian ) profeffeur en Théologie k

K ie l, né dans l’ile de Ferneren en 163 3, mort en 1694,'

enrichit F Allemagne d’un grand nombre de livres, 8t

laiffa des fils qui marchèrent fur fes traces. (D . J.'y

FEMININ, INE, adj. (Gramm.) c’eft un qualifi-»

catif qui marque que l’on joint à fon fubftantif une

idée acceifoire de femelle : par exemple, on dit d’un

homme qu’il a un vifage féminin, une mine féminineV

une voix féminine, 8ce. On doit obferver que ce mot

a une terminaifon mafculine 8c une féminine. Si le

fubftantif eft du genre mafculin, alors la Grammaire

exige que l’on énonce i’adjeûif avec la terminaifoii

mafculine : ainfi l’on dit, un air féminin, félon la forme

grammaticale de l’élocution ; ce qui ne fait rien

perdre du fens, qui eft que l’homme dont on parle a

une configuration, un teint, un coloris, une voix

&c. qui reffemblent à l’air & aux manières dès femmes

, ou qui réveillent une idée de femme. On dit

au contraire, une voix féminine, parce que voix eft:

du genre féminin : ainfi il faut bien diftinguer la forme

grammaticale, & le fens ou lignification ; enfort®

qu’un mot peut avoir une forme grammaticale masculine,

félon l’ufage de l’élocution, 8c réveiller en

même tems un fens féminin.

En Poéfie on dit, rime féminine, vers féminins, quoique

ces rimes 8c ces vers ne réveillent par eux-mê-'

mes aucune idée de femme. Il a plû aux maîtres de

l’art d’appeller ainfi, par extenfion ou imitation, les

vers qui finifient par un e muet ; ce qui à donné lieu

à cette dénomination, c’eft que la terminaifon féminine

de nos adjeûifs finit toujours par un e muet ,

bon, bon-ne , un, u-ne ; faint , fain-te j pur,pu-re; horloger

9 horloge-re, &c.

Il y a différentes obfervations à faire fur la rime

fémininê; on les trouvera dans les divers traités que

nous avons de la poéfie françoife. Nous en parlons

au mot R i m e .

Le peuple de Paris fait du gyenx'e,-féminin certains

mots que les perfonnes qui parlent bien font, fans

conteftation, mafculins ; le peuple dit : une belle éveii-

taille, au lieu d*un bel éventail,• & de même une belle

hôtel, au lieu d'un bel hôtel. Je crois que le l qui finit

le mot bel, 8c qui fe joint à la voyelle qui.commence

le mot a donne lieïi à cette méprife. Ils difent enfin,

la première âge, la belle âge ; cependant âge eft mafculin

, l’âge v ir il, J ’âge mûr , un âge avancé. Voyez

G e n r e . ( F )

FEMME, f. f. (.Anthropologie.) feemina, yw», ifcka.

e n h é b r e u ; c ’ e ft la fem e lle d e l ’h om m e . Voye^H o m m

e , F e m e l l e , & S e x e .

Je ne parlerai point des différences du fquelette

de l’homme 8c delà femme : on peut confulter là-

• deffus M. Daubentön , defcriptïon du cabinet du Roi ,

tome I I I . hifi. natur.pag. 29 & 30 ; Monro, appert-

, dix de fon Ofiéçlogie ; & Ruyfch qui .à obfervé quelque

chofe de particulier fur la corn par aifon des côtes,

dans-les deux fexes. Voye^S q u e l e t t e .

Jé rie ferai point une defcriptïon des organes de

la génération ; ce fujet appartient plus direâemeht

à d’au„tres articles. Mais il femble qu’il faut rapporter

ici un fyftème jngémèùx für là différence de ces

organes dans l’homme^ dans la femme. ,1, ‘

M. Daubentoii ; }dm. I lI . hifi. “nat. pdg. 20 0. aprps

avoir remarqué la' plus grande analogie entre lès

deûx féxes pour là Tecrétion 8c Félnifliôn de la ferne

nce ,' croit que toute la différence que' l’on pept

trouver dâfis la grandeur & la pofitiofi dè certairiès

parties, dépend de la matrice qui éft de plus dans les

femmets que dans fes hommes, 8c que ce vifeere rendroit

les organesfdé la'géiïéraùon dans Tes hommes !

-abfolument femblables k.ceüX-des femmes ÿ^s’il en

dfeifoit partie. : J : v.> înorrsc î;j j .* e*jjq :

/ rM. Daubènton appuie ce fytftgmeTurla deferipr

lion de quelques Foetus peu> avances’, que Ruy.fch

a fait connoître, ou qui font au cabinet du Roi.. Ces j

foetus , quoique du lexe féminin:,' paroiffent hiâles

au premier coup-d’oe i l ,' 8c R.uyfch en a fait ùne

réglé générale ^pour les foetus ■ féinelles de:qiratre

mois environ ;'daiîs un paffage qiffdn peut ajouter à

ceux quC M:.l;Paubenton a .cités ; thef. jv , ni?. 42!

foetus huma nus quatuor proeter propter >mcnjium.î\qùanv*

vis primâ fronûïvjfus 'mafbuümtyttUatur fexu\ i l ta-

men fequiorh 'efi, td qtiod in omnibüs fcetibus humahÿs9

fèxus faminïnueâ'oetate reperitufc ( ficn.ci-: • .n i ' ;^

, ■ M. Daubenton s’eft rencontpé jufqu’à un certain

point avec Galien,'qui danstfefécond

fxctToç, çhan. vi né met d^autre différence entré-leà

parties génitales de l’homme*^ &C de ■.’la femme: ÿ que

celle de la fituation ou du développement^. Poiiu

prouver que. ces^ parties ; d’ abord :ébauchées dihsde

lac du péritoine v y reftent renfennêe»v,vou' en Ford

tent fuivant lès forces o u l’imperfeéBon deEanimalp

il a aufli recours aux différions defemëlles, pleines ?

& aux fdetusnés avant ternie.’ On retrouve- la meme

hypothèfe dans le traité de Galien^ dcjifupârtiumy

l. X IV . c. vjé&c Avicennôil’a entièrement adoptée

dans le troifieme livre deLon'êanon jfèn ï^i. tfucl. h

cap.j. > 'j ' ■ ..t

Mais Galien ne croit pas que les hommes man-j

quent de matrice ; il croit qu’en fe rènverfaht , elle’

forme le-fcrotum, 8c renferme les tefticulës, qui font

extérieurs- à la matrice.-îl fâir naître la verge d’un

prolapfus du v agin, au lieu d e là - chercher : dans le-

clitoris; ‘ ! r,: 1 t:_ " / „

. Piccolhomini 8c Paré avoiènt embraffe l’opinion:

de Galien ; Dulaürent, Kÿperj; 8c plufieurs autres^

anatomilles, n’y ont trouvé qu’un faux air de v-ràif-

femblançe. Cette queftion paroît intimemènt liée

avec ceile des hermaphroditês , d’autant plus que

nous n’avons que 'des exemples fabuleux & poétiques

d’hommes d even u sfem m es / airlieu qu’on trou-

v e iphiûeurs fem m es changéês èn hommes , ’ dont les

niétamoxphofes 'font atteftées-’ ferieufement. Cette

remarque finguliere., avèC'lêS'preuves dont elle eft

fufceptiblei^fe trouve dans Frômmann, de fu fe in a -

tione m ugicâ, pag. 8 6 6 . Voye£ H e r m a p h r o d i t e .

Hippdcratc , nphor. 4gVliv\ VII. dit pofitivèment

qu’une femme ne devient point ambidextre* Galien

le confirme ajoute que c’eft à caufe de la foi-

bleffe qui lui éft naturelle ; cependant on voit des

dames de charité qui faignent fort bien avec l’une

& l’autre main. -Je fai que cet aphorifme a ete expliqué

par Sextùs Empiriçus ,p . m. 380. des foetus

femelles qui ne font jamais conçus dans le côté droit

de la matrice. J. Albert Fabricius a fort bien remarqué

que cette interprétation a été indiquée par Galien

dans fon commentaire ; mais il devoit ajoûtef que

Galien la defapprouve au même endroit. -

Les Anatomiftes ne font pas les feuls qui ayent

regardé èn-quelque maniéré la femme comme fin homme

manque ; des philofophes platoniciens ont eu

une idéefemblable. Marfile Ficin^dans (on commen-

taire fur le fecônd livre de la troifième énneade de

Plotin ( qui eft le premier vripi 4rporôiaef , chap. )cj.

affûre que la vertu générative dans chaque animal ;

s’efforcé de produire un mâle,-comme étant ce qu’ii

y a dé plus parfait dans fon genre ; mais que la nature

univerfelle veut quelquefois une femelle, afin

que la propagation , dûe au concours des deux fexes,

perfectionne l’univers. Voye^ tom. II. des oeuvres

de Marfile Ficin ,pag. 1693.

Les divers préjugés fur le rapport d’excellence de

l’homme à \a femme} ont été produits par les çoûtu-

Tome VI*

mes desianciens peuples:,clçs lyftèm'es 'de-ipofitique 8c :les religions-qu’ils-ont:modifiés ;-à leur. tp.ur. J’en

excepté bui'çligipnchrëtiënné^fquicà-établi^ comme

ï je le dirai plus bas, une fiipéfiarité ré é lle .d ^ l?hom-

me ; .eib confervant nëarimains:à-la^/®w:fès;drctits

de l’égaîité.i: îamfî sup i h t , sîlij: ■ - un97 or.ss'b

- ;O n a filfori négligé '.Héducation'i des. ferqmespçh&jt

tous. les. peupl es: policés q qu’nl 1 eft .fur pr énàîntri qü ’on>

ém compte un aufli grinftn6mbreixi’iUuftrësjpac Feuo

éniditicm &2eursouvrages. M. GhSltien Wblfardonw

né .un catalogué, de femmes célébrés^, à Aa !ftiite sde»

fragmens; desiHuftreis grequ!es:;cqiii ont écritieu pro-r

fe.; Il a piibliéc-feparémei^ âefe. ifitagmén&dô Çapphô ;

Ôcffesiéiôgès: qu’elle a réçps.jLes RxDmains les» Juifs ,

j 8c tous les peuples de l’Europe, qui connoiuent lès.

j lettfes:;:ont'eu desyè/rèzheïjfiivantesiiof'o oriu ib ‘

. A.-Marie de\Schurman àipropofé ce problème r

! l’étude' des lettres cbnvient^elle' ài ur\e<feinmaxét^è-'

j tienne? Ellefoûtientl’àffirmativie;/elle: veut même:

; que les dames çhrétienn;es;n’enlèieeptentaucuüey8£'.

| qu’elles embrâffent la fcience uniyerfellè.rSqrüdeu-;

xieme argûment-eft fondéi fur-ce Iqiièi’étude ides letr-j

■ très édairè; 8c donne une fâgéffe:qu’on ri’achdte'paint)

| par les ifecriUrs) dangerexoc-'pe Fqxpériencé;„Màis on ;

j-pourroit douter fi cette prudence précoce ne coûtéj

j pôihrampeu d’ipnocence£:jCeqvi;,on peittd&édeplüs

; avantageux ypour-porter-àL?étude 4«s5 cience^8cd e s .

i Lettres:; c’éft qu’il paroîtçertaiague cette ëiudecaun:

i fe des diftraélion5 qiii affoibliffent fèsipenchans v i-

j cieux.. .

: .Un proverbe hébreu- -borne prefque toute l’hàbij

leté des femmes à leur quenouille , 8c Sophocle-a: dit

; que léfiléncè étoit leur-plus grand-ornement. Par un

. excès oppofe ; Platon vent quelles ayent les mêmes -

j Qccupatiohsr que les hommes. 'Vôyt^ le cinquième^

■ dialogue

Ce grand phitbfophe veut au même, endroit que *

• les femmes 8c les enfans foient en commun dans fa

république * Ce-réglement paroît abfurde ; aufli a-t-il

donné-liéU' aüx déclamations de Jean de Serres , qui-

font fort vives.

La fervitude domeftique des femmes , 8c la p o ly - 1

garnie, ont fait méprifer le beaufexe en Orient, 8c

l’y ont enfin rendu méprifable. La répudiation 8c le

divorce ont été interdits au fexe qui en-avoir l e -

plus de befoin , 8c qui en pouvoit le moins abufer.

La loi des Bourguignons condamnoit à être étouffée

dans la fange, unefèmmequi auroit renvoyé fon lé-'

gitime époux. On peut voir fur tous ces ni jets l’ex-:

cellent ouvrage de VEfpritdes lois, liv. X V I . Tous»

les Poètes grecs depuis Orphée , jufqu’à S. Grégbi-'

re de Nazianze, ont dit- bèaucoup de mal dès fem-\

mes. Euripide s’eft acharné à les infulteq, 8c il ne

nous refte prèfque de Simonide, qu’une violente in-

veftive contr’elles. L’on trouvera uii grand nombre

de citations de poètes grecs, injurieufés auxfemmes ,

dans le commentaire de Samuel Clarke, fur les vers

426 8c 45 5 ,liv . X I . de VOdyffée. Clarke a pris cere--

cueil de la Gnomoiogia Homerica de Duport, page

20 8 , qu’il n’a point cité. Le galant Anacréon , en

mêmetems qu’il attribue aux femmes une beauté qui-

triomphe du fer 8c de la flamme, dit que; la nature

leur a refufé la prudence, tppôvnpa. , qui eft lè parta-:

ge des-hommes.

Les poètes latins ne font pas plus favorables au*

fexe ; 8c: fans parler de la fameufe fatyre de Juvé-

n al, fans compiler des paffages d’Ovide, 8c de plu-*

fleurs autres , je me contenterai de citer .cette fen-

tence de Publius Syrus : mulier quafola cogitât, male

cogitât , qu’un de nos poètes a ainfi rendue : femme

quipenfe, à coup sur penfe mal. Platon dans fon dialogue,

N o '^ , tom. II.pag.90 9 -E- »««bue principalement

aux femmes l’origine de la fuperftition, des

voeux •- 8c des facrifîcès. Strabon eft du meme fenti*

O 0 0;