Fleurs.

4 liv. Rofes rouges. 4 liv. Camomille. 4 liv. Mé-

lilot.

Racines.

8 liv. Ariftoloehe longue & ronde. 2 liv. Efguiny.

$ liv. Salfepareille. 80 liv. Gayac. 20 liv. Régiiffe.

Drogues minéraux.

5 liv. Alun de roche. 12 one. Alun brûlé. 2 liv. 8

■ one. Calcanthum. 3 liv. Vitriol blanc. 1 liv. Vitriol

de Chypre. 5 liv. 5 one. Minium. 2 liv. Verdet. 2

liv. Vitriol romain. 12 one. Cantarides. 4 liv. Creme

détartré. 4 liv. C ryftal minéral. 8 one. Camphre. 8

liv. Soufre en canon. 8 one. Canelle. 8 one. Soaffra-

rena canon. 1 one. 4 drach. Girofle. 1 one. 4 drach.

Pierre infernale. 6 liv. Cire jaune. 4 liv. Cire blanche.

8 pierres Cautères potentiels. 4 liv. Sucre candy.

4 one. Sublimé corrolîf. 6 liv. Suc de régiiffe. 8

liv . Poix de Bourgogne. 1 liv. 8 one. Noix mufea-

dës. 60 liv. des quatre farines.

Herbes.

120 liv. Vulnéraires. 120 liv. Carminatives. 120

liv. Emollientes.

Inflrumens.

: 1 Trépan, & toutes fes pièces. 1 Couteau courbe.

1 Scie avec fa feuille de rechange. 4 Cautères actuels

différens. 2 Biftouris, un droit 6c un courbe. 1

Bec de corbin. 1 Tenaille incifive. 2 Cifeaux à in-

cifive. 4 Cannules différentes d’argent. 1 Pélican. 1

Davier. 1 Etui dé Chirurgie garni. 12 Aiguilles courbes

& droites. 2 Algaries d’argent, une droite 6c une

courbe. 12 Lancettes à- faigner. 2 Lancettes à bec.

Des ligatures à faigner & à amputation.

Ufienjîles.

2 Seringues. 2 Petites feringues. 6 Cannules de rechange.

2 Balances avec un marc de livre. 1 Trebu-

chet avec plufieurs garnis. 2 Mortiers de 5 liv. avec

fon pilon. 2 Mortiers de 3 liv. 2 Baffines de cuivre

pefant 5 liv. piece. 6 Spatules de fer. 8 Spatules de

bois. 20 Gobelets d’étain. 1 Marmite pefant 20 liv.

1 Poêlon pefant 6 liv. 1 Coqmard pefant 6 liv. 1

Cuillère à pot. 1 Ecumoire. i4Rechaux. 4 Baflins à

à barbe. 14 Ventoufes différentes. 72Fioles de livre.

96 Fioles de prife. 30 Fioles pour loger les médica-

mens. 14 Coqmards dé terre. 20 Pots de terre à faire

lës bouillons. 30 Pots pour mettre les médicamens.

72 Pichets. 14 Ecuelles à bec différentes. 72 Petites

écuelles rondes. Vieux linge. 14 Torchons. 2 Cannes

étamine blanche. 100 liv. Eftoupe. 2 liv. Coton.

2 liv. Fil. Demi-liv. Soie. 12000 Epingles;01

E T A U , f. m. (Commerce.) quelques-uns écrivent

cjiau, & on prononçoit autrefois ejlal. Il fignifioit anciennement

toutes fortes de boutiques, quoique cè

■ ne fût proprement que le devant de la boutique fur

lequel on met l’étalage.

Préfentement étau fe dit des lieux 6c places où les

marchands-bouchers étalent leur viande dans les

boucheries publiques de Paris. Etau fe dit encore des petites boutiques, foit fixes

, foit portatives, oit les marchands de marée-ou

autres menues denrées font leur négoce dans les halles.

'Enfin était s’entend des étalages ou ouvroirs des

■ Savetiers & Ravaudeufës établis au coin des rues.

Diclionn. de Comm. Charnb. & Trév. . Etau , terme de Serrurerie & de plufieurs.autres Pra-

fejjîons; c’eft une machine de fer compofée de plu-

•fieurs piè ce s& ‘dhinê forte-vis. Cette machine, qui

eftfixée.à un établi; fert à tenir fermement les pièces

d’ouvrage fur lefquelles on fe propofe de travailler

de;la lime-ou du marteau. Cet outil efl néceffaire à

beaucoup de profèflions, 6c ne doit point manquer

dans un attelier de méchanique. On fabrique des

étaux depuis-le poids d’iine livre ou deux, jufqu’à

celui de 400, 509 , & même 600.

Autant un étau efl: néceffaire , autant il importe

qu’il foit bien fabriqué : nous allons en faire entendre

la facture.

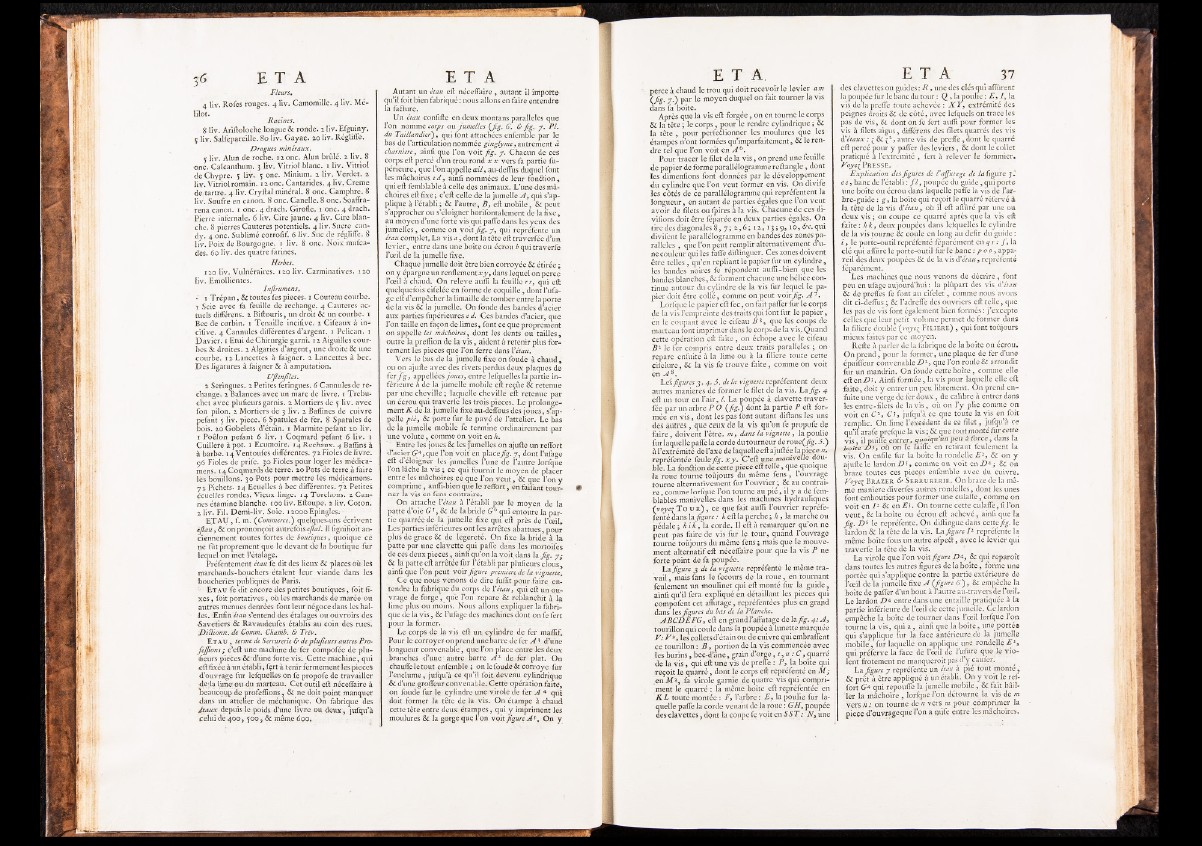

Un étau confifte en deux montans parallèles que

l’on nomme corps ou jumelles (fig. 6. & fig. y. PI.

du Taillandier), qui font attachées enfemble par le

bas de l’articulation nommée ginglyme, autrement à

charnière, ainfi que l’on voit fig. y. Chacun de ces

corps efl percé d’un trou rond x x vers fa partie fu-

périeure, que l’on appelle oeil, au-defliis duquel font

les mâchoires e d , ainfi nommées de leur fon&ion,

qui efl femblable à celle des animaux. L’une des mâchoires

efl fixe ; c’eft celle de la jumelle A , qui s’applique

à l’établi ; 6c l’autre, B , efl mobile, & peut

s’approcher ou s’éloigner horifontalement de la fixe,

au moyen d’une forte vis qui paffe dans les yeux des

jumelles, comme on voit fig. y , qui représente un

étau complet, La v is a , dont la tête efl traverfée d’un

levier, entre dans une boîte ou écrou b qui traverfe

l’oeil de la jumelle fixe.

Chaque jumelle doit être bien corroyée 6c étirée ;

on y épargne un renflement .vy, dans lequel on perce

l’oeil à chaud. On releve aufli la feuille rr, qui efl

quelquefois cifelée en forme de coquille, dont l’ufa-

ge efl d’empêcher la limaille de tomber entre la porte

de la vis 6c la jumelle. On foude des bandes d’acier

aux parties fupérieures e d. Ces bandes d’acier, que

l’on taille en façon de limes, font ce que proprement

on appelle les mâchoires, dont les dents ou tailles,

outre la preflion de la v is , aident à retenir plus fortement

les pièces que l’on ferre dans P étau.

Vers le bas de la jumelle fixe on foude à chaud

ou on ajufte avec des rivets perdus deux plaques de

fer f g , appellées joues, entre lefquelles la partie inférieure

h de la jumelle mobile efl reçue oc retenue

par une cheville ; laquelle cheville efl retenue par

un écrou qui traverfe les trois pièces. Le prolongement

K de là jumelle fixe au-deffous des jolies, s’appelle

pié, 6c porte fur le pavé de l’attelier. Le bas

de la jumelle mobile fe .termine ordinairement par

une v olu te, comme on yoit en A.

Entre les jolies & les jumelles on ajufte un reflort

d’acier G4, que l’on v o if en place fig. y , dont l’ufage

efl d’elôigner lés jumelles l’une de l’autre lorfque

1 on lâche la vis ; ce qui fournit le moyen de placer

entre les mâchoires ce que l’on,veut, 6c que l’on y

comprime, aufli-bien que le reflort, en faifant tour- •

nèr la vis en fens. contraire.

On attache P étau à l’établi par le moyen de la

patte d’oiè G'-, 6c de la.bride G 6 qui entoure la partie

quarrée de la jumelle fixe qui efl près de l’oeil.

Les parties inférieures ont les arrêtes abattues, pour

'plus de grâce Si de legereté. On fixe la bride à la

patte par une clayettè qui paffe dans les mortoifes

de ces deux pièces, ainfi qu’on la voit dans la fig. y-

& là patte efl arrêtée fur l’établi par plufieurs clous,

ainfi que l’on peut voir figure première de la vignette,

' : Ce que nous venons de dire fuffit pour faire entendre

la fabrique du corps de P étau, qui efl un ouvrage

de forge, que l’on repare & reblanchit à la

lime plus ou moins. Nous allons expliquer la fabrique

de la v is , Si l’ufage des machines dont on fe fert

.pour la former.

Le corps de la vis efl un cylindre de fer mafiîf.

Pour le corroyer on prend une barre de fer A ? d?u’ne

longueur convenable, que l’on place entre les deux

..branches d’une ; autre barre A x de fer plat. On

chauffe le tout enfemble-; on le fondé & corroyé fur

J ’endume, jufqu’à ce qu’il foit devenu cylindrique

■ 6ç d’une grofleur convenable. Cette opération faite,

on foude fur le cylindre une virole de fer A 4 qui

/dçit former la tête de la vis. On étampe à chaud

cette tête entre deux étampes, qui y impriment les

moulures 6c la gorge que l’on voit figure A *, On y

perce à chaud le trou qui doit recevoir le. levier arn

Cfig. y .) par le moyen duquel on fait tourner la vis

dans fa boîte.

Après que la vis efl forgée, on en tourne le corps

& la tête ; le corps, pour le rendre cylindrique ; 6c

la tête , pour perfectionner les moulures que les ■

étampes n’ont formées qu’imparfaitement, 6c le rendre

tel que l’on voit en A 6.

Pour tracer le filet de la v is , on prend une feuille

de papier de forme parallélogramme reCtangle, dont

les dimenfions font données par le développement

du cylindre que l’on veut former en vis. On divife

les côtés de ce parallélogramme qui repréfentent la

longueur, en autant de parties égales que l’on veut

avoir de filets ou fpires à la vis. Chacune de ces di-

vifions doit être féparée en fieux parties égales. On

tire des diagonales 8 ,7 ; 2 ,6 ; 1 2 ,1 3 ; 9 ,10 , &c. qui

divifent le parallélogramme en bandes des zones parallèles

, que l’on peut remplir alternativement d’une

couleur qui les faffe diftinguer. Ces zones doivent

être telles , qu’en repliant le papier fur un cylindre,

les bandes noires fe répondent aufli-bien que les

bandes blanches, 6c forment chacune une hélice continue

autour du cylindre de la vis fur lequel le papier

doit être collé, comme on peut voir fig. A 1 .

Lorfque le papier efl fec, on fait paffer fur le corps

de la vis l’empreinte des traits qui font fur le papier,

én le coupant avec le cifeau 2?*, que les coups de

marteau font imprimer dans le corps de la vis. Quand

cette opération efl faite, on échope avec le cifeau 5 2 le fer compris entre deux traits parallèles ; on •

repare enfuite à la lime ou à la filiere toute cette

cifèlure, & la vis fe trouve faite, comme on voit

en A $ .

Lés figures 3 ,4 .5. de la vignette repréfentent deux

autres maniérés de former le filet de lavis. La fig. 4

èft un tour en l’air, /. La poupée à plavette traverr

fée par un arbre P O (fig.) dont la partie P efl formée

en v is , dont les pas font autant diftans les uns

des autres , que ceux de la vis qu’on fe propofe de

fa ire , doivent l’être, m, dans la vignette, la poulie

fur laquelle pafle la corde du tourneur deroue(fig. 5.)

à l’extrémité de l’axe de laquelle efl ajuftée la piece

repréfentée feule fig. x y . C ’eft une manivelle double.

La fonction de cette piece efl telle, que^quoique

la roue tourne toujours du même fens , l’ouvrage

tourne alternativement fur l’ouvrier ; & au contrair

e , comme lorfque l’on tourne au p ié , il y a de fem-

•blables manivelles dans les machines hydrauliques

(yoyei T o u r ) , ce que fait aufli l’ouvrier repréfe-

fenté dans la figure : k efl la perche ; h , la marche ou

pédale ; h i k , la corde. Il efl à remarquer qu’on ne

peut pas faire de vis fur lç tour, quand l’ouvrage

tourne toujours du même fens ; mais que le mouvement

alternatif efl néceffaire pour que la vis P ne

forte point de fa poupée.

La figure 3 de la vignette repréfente le même travail

, mais fans le fecours de la roue, en tournant

feulement un moulinet qui efl monté fur la guide,

ainfi qu’il fera expliqué en détaillant les pièces qui

compofent cet affûtage, repréfentées plus en grajid

.dans les figures du bas de la Planche.

A B C D E FG , efl en grand l’affûtage de la fig. 4: A ,

tourillon qui coule dans la poupée à lunette marquée

F: F 1, les collets d’étain ou de cuivre quiembraffent

ce tourillon : B , portion de la vis commencée avec

les burins, bec-d’ane, grain d’orge, t , u : C , quarré

de la v is , qui efl une vis de preffe : P , la boîte qui

reçoit le quarré, dont le corps efl repréfenté en M;

en M 1, fa virole garnie de quatre vis qui compriment

le quarré : la même boîte efl repréfentée en

K L toute montée : F , l’arbre : E , la poulie fur la-

uelle paffe la corde venant de la roue : GH, poupée

esclavettes, dont la coupe fe voit en -SAT; 2V, une

des clavettes ou guides: R , une des clés qui affûrent

la poupée fur le banc du tour : Q , la poulie : E , I , la

vis de la preffe toute achevée : X Y , extrémité des

peignes droits 6c de côté, avec lefquels on trace les

pas de vis, 6c dont on fe fert aufli pour former les

vis à filets aigus, différens des filets quarrés des vis

P étaux : £ &C autre vis de preffe, dont le quarré

efl percé pour y paffer des leviers, & dont le collet

pratiqué à l’extrémité , fert à relever le fommier.

Fcye{ Presse.

Explication des figures de l'affûtage de la figure 3 •

é e, banc de l’établi : f l , poupee du guide, qui porte

une boîte ou écrou dans laquelle paffe la vis de l’ar-

bre-guide : g , la boîte qui reçoit le quarré réfervé à

la tête de la vis P étau, où il efl aflùré par une ou

deux vis ; on coupe ce quarré après que la vis efl

faite : h k , deux poupées dans lefquelles le cylindre

de la vis tourne & coule en long au defir du guide :

i , le porte-outil repréfenté féparément en q r : ƒ , la

clé qui affure le porte-outil fur le banc : p o o , appareil

des deux poupées &: de la vis P étau, repréfente

féparément.

Les machines que nous venons de décrire , font

peu en ufage aujourd’hui : la plûpart des vis d'était

6c de preffes fe font au cifelet, comme nous avons

dit ci-deffus ; & l’adreflë des ouvriers efl telle, que

les pas de vis font également bien formés : j’excepte

celles que leur petit volume permet de former dans

la filiere double (voye^ Filiere) , qui font toujours

mieux faites par ce moyen.

Refte à parler de la fabrique de la boîte ou écrou.'

On prend, pour la former, une plaque de fer d’une

épaiffeur convenable D x, que l’on roule & arrondit

fur un mandrin. On foude cette boîte , comme elle

efl en D i . Ainfi formée, la vis pour laquelle elle efl

faite, doit y entrer un peu librement. On prend en-

fuite une verge de fer dou x, de calibre à entrer dans

les entre-filets de la v is , où on l’y plie comme on

voit en C x, C3, jufqu’à ce que toute la yis en foit

remplie. On Urne l’ex'cédërit de ce file t, jufqu’à ce

qu’il arafe prefque la vis ; 6c que tout monte fur cette

v is , il puiffe entrer, quoiqu’un peu à force, dans la

boîte z?s, où on le Iaiffe en retirant feulement la

vis. On enfile fur la boîte la rondelle E - , & on y

ajufte lé lardon D 5, comme on voit en D 4 ; 6c on

braze toutes ces pieçfs enfemble avec dii cuivre.

Foyei Brazer & Serrurerie. On braze de la même

maniéré diverfes autres rondelles, dont les unes

font embouties pour former une cülaffe, comme on

voit en I x 6c en E s. On tourne cette culafle, fi l’on

v eu t, 6c la boîte ou écrou efl achevé, ainfi que la

fig. D 6 le repréfente. On diftingue dans cette fig. le

lardon 6c la tête de la vis. La figure /2 repréfente la

même boîte fous un autre afpett, avec lé levier qui

traverfe la tête de la vis.

La virole que l’on voit figure D 4, 6c qui reparoît

dans toutes les autres figures de la boîte, forme une

portée qui.s’applique contre la partie extérieure de

l’oeil de la jumelle fixe A (figure G ) , 6c empêche la

boîte de paffer d’un bout à l’autre au-travers de l’oeiL

Le lardon D 4 entre dans une entaille pratiquée à la

partie inférieure de l’oeil de cette jumelle. Ce lardon

empêche la boîte de tourner dans l’oeil lorfque l’on

tourne la vis, qui a , ainfi que la boîte, une portée

qui s’applique fur la.face antérieure.de la jumelle

mobile, fur laquelle o if appliqué une., rondelle E 1,

qui préferve la face dé l’oeil de rufùre que .le violent

frotement ne manqueroit pas d y caufer.

La figure y repréfente un étau à pie tout monte

.& prêt à être appliqué à un établi. On y voit le ref-

fort G4 qui repouffe la jumelle m obile, 6c fait bâiller

la mâchoire , lorfque l’on, détourne la vis de m

vers n: on tourne de« vers m.pour .comprimer la

piece d’ouvrage que l’on a mile entre les mâchoires.