l ’aberration des étoiles , que M. Picard ne connoif-

foitpas., comme aufli à la préceflion & .à la réfraction

, -que «et aftronome avoit négligées. Par ce

moyen le degré de 57060 toifes, déterminé par M.

’ Picard , fe reduifit à 56915 toifes, plus court que

celui de Lapponie de 513 toifes.

En fuppofant que le méridien de la Terre foit une

-ellipfe peu différente d’un cercle, on fait par la Géométrie

que l’accroiffement des degrés , en allant de

l’équateur vers le pôle, doit être fenfiblement proportionnel

aux quarrés des finus de latitude. De plus

la même Géométrie démontre que fi on a dans un méridien

elliptique la valeur de deux degres à des latitudes

connues , on aura le rapport des axes de la

Terre par une formule très-fimple. En effet, fi on

nomme E , F la longueur de deux degrés mefurés A

des latitudes dont les finus foient/& s , on aura pour

la différence des aces, .M-deManpatm»

a donné cette formule dans les mémoires de l’Académie

de 1737, & dans fon livre de la figure de la

Terre déterminée, & il eft très-facile de la trouver par

différentes méthodes. Si le degré F eft fous l’equa-

teur, on a s = .o , & la formule devient plus fimple,

■ fe réduifant à ^es académiciens du Nord

appliquant à cette formule les mefures du degré en

Lapponie 8t enFrance, trouvèrent que le rapport de

l’axe de la Terre au diamètre de l’équateur, étoit

J 7 3 à 1 7 4 ; ce qui ne s’éloignoit pas extrêmement

du rapport de 229 à 230 donné par M- Newton, fur-

tout en fuppofant des erreurs inévitables dans la

mefure du degré. Il n’eft pas inutile de remarquer

que MM. les académiciens du Nord avoient négligé

environ 1" pour la réfraâion dans l’amplitude de

leur arc célejle. Cette petite corre&ion étant faite,

le degré deLapponie de voit être diminué de 16 toifes,

& fe réduifoit à 5 7 4 22 ; mais le rapport de l’axe au

diamètre de l’équateur demeuroit toujours fenfiblement

le même , celui de 17 3 à 1 7 4. Suivant les .mesures

de M. Caflini, la Terre étoit un fphéroïde alon-

g é , dont l’axe furpaffoit le diamètre de l’équateur

d’environ tjv Le degré de Lapponie devoit être,dans

cette hypothèfe, d’environ; 1000 toifes plus petit que

ne l’avoient trouvé ^académiciens.dii Nord; erreur

dans laquelle on ne pouvoit les foupçonner d’être

tombés.

Les partifans de l’alongement de la Terre firent

d’abord toutes les obje&ions qu’il étoit poflible d’imaginer.

contre les opérations fur lefquelles étoit appuyée

la mefure du Nord. On crut, dit un auteur

moderne, qu’il y alloit de l’honneur de la nation à ne

paslaifler donner à la Terre une figure étrangère ,

une figure imaginée par un Anglois& un Hollandois,

à-peu-près comme on a crû long-tems l’honneur de

la nation intéreffé à défendre lés tourbillons &c la

matière fubtile, & à profçrire la gravitation Newtonienne.

Paris, & l’Académie même, fe divifa entre

les deux partis enfin la mefure du Nord fut vifto-

rieufe ; & fes adverfaires en furent fi convaincus,qu’ils

demandèrent qu’on mefurât une fécondé fois les

degrés du méridien dans toute l’étendue de laFrance.

L’opération fut faite plus exactement que laipremiere

fois , l’Aftronomie s’étant perfectionnée beaucoup

dans l’intervalle des deux mefures : on s’aflïira en

1740 que.les degrés alloient en augmentant dumidi

au nord, & par conféquent la Terre fe retrouva ap-

plarie. C’eft ce qu’on peut voir dans le livre qui À

pour titre , la méridienne verifiee dans toute l ' étendue

du royaume, &c. parM. Caflini.de Thury, fils de M.

Caflini, & aujourd’hui penfionnaire & aftronome de

l’académie des Sciences. Par is, 1744. Il faut pourtant

remarquer, pour plus d’exaCtitude dans ce récit,

que les degrés de France n’alloient pas tous fans

exception en diminuant du nord au fud,' mais cela

étoit vrai du plus grand nombre ; & dans les degrés

qui s’écartoient de cette loi la différence étoit fi ex-

ceffivement petite , qu’on pouvoit & qu’on devoit

l’attribuer toute entière aux erreurs inévitables de

i’obfervation.

Il eft néceffaire d’ ajouter que les académiciens

du Nord de retour à Paris , crurent en 1739 qu’il

étoit néceflaire de faire quelques correClions au degré

de M. Picard , qu’ils avoient déjà réduit à

56925 toifes. Voici quelle étoit leur raifon. La mefure

de ce degré en général dépend, comme on l’a

déjà dit, de deux obfervations, celle delà différence

entre les hauteurs d’une étoile obfervées aux deux:

extrémités du degré, & celle de la diftance géographique

entre les parallèles tracés aux deux extrémités

du degré. On ne doutoit point que cette derniere

diftance n’eut été mefurée très - exactement par M.

Picard ; mais on n’étoit pas aufli fur de l’obfervation

célefte : quelqu’exaû que fût cet aftronome, il igno-

roit, ainu qu’on l’a déjà remarqué , quelques mou-

vemens oblèrvés depuis dans les étoiles fixes il en

avoit négligé quelques autres, ainfi que la refraction

: d’ailleurs les inftrumens aftronomiques modernes

ont été portés à un degré de précifion qu’ils n’a-

voient pas de fon tems. On recommença donc l’obfervation

de l’amplitude de l’arc célefte compris entre

les deux extrémités du degré de Paris à Amiens ;

& en conféquence au lieu de 57060 toifes pour ce

degré, on en trouva 57183 : ce degré nouveau, plus

grand que M. Picard ne l’avoit trouvé, étoit toûjours

beaucoup plus petit que celui du Nord, & l’applatif-

fement de la Terre fubfiftoit : mais cet applatiffement

étoit un peu moindre cjue de 173 à 174 » il étoit de

177 à 178 , toûjours neanmoins dans l’hypothèfe de

la Terre elliptique.

En 1740, ceux qui avoient foûtenu d’abord l’alongement

de la Terre, ayant eu occafion de vérifier la

bafe qui avoit.fervi à la mefure deM. Picard, prétendirent

que cette bafe étoit plus courte de près de

fix toifes que M. Picard ne l’avoit trouvée ; & en

conféquence admettant la correftion faite à l’amplitude

de l’arc de M. Picard par les académiciens du

Nord, ils fixèrent le degré de M. Picard à 57074 toi-

fes 7, à 14 toifes près de la longueur que M. Picard

lui avoit donnée ; ainfi les deux erreurs de M. Picard

dans la mefure de la bafe & dans celle de l’arc

célefte, formoient, félon eux, une efpece de com-

penfation.

Cependant plufieurs académiciens doutèrent encore

que M. Picard fe fût trompé fur fa bafe. M. de

la Condamine nous paroît avoir très-bien traité cette

matière dans fa mefure des trois premiers degrés du méridien,

art. x x jx . pag. 24 6 . & fu iv . Il ne croit point

que l’erreur de M. Picard, fi en effet il y en a une,

vienne, comme le pente M. JBouguer, de ce que cet

aftronome avoit peut-être fait fa toife d’un 7775

trop courte: fa raifon eft qpè. la longueur du pendule

à Paris, déterminée par M. Picard, différé à

peine de 77 de ligne de celle que M. de Mairan a trouvée

dans ces derniers tems. Cela pofé, on ne fau-

roit douter que la toife des deux obfervateiirs n’ait

été exaâement la même ; or la toife de M. de Mairan

eft aufli la meme qui a fervi à la mefure des degrés

fous l’équateur & fous le cercle polaire, & la meme

qu’on a employée pour vérifier en 1740 la bafe de

M. Picard. Mais d’un autre côté M. Caflini a vérifié

cette bafe jufqu’â/cinq fois, & en différens tems,

& l’a toûjpurs trouvée plus courte de 6 toifes que

M. Picard. Plufieurs autres moyens diretts & indirecte,

dont M. de la Condamine .fait mention , ont

été employés pour vérifier cette bafe, & on l’a toû-

joufs trouvée plus courte de 6 toifes. M, de la Con-

daminc foupconnc que l’erreur de M. Picard, s’il y

en a tinè, peut venir, I°. de la longueur des perches

de bois qu’il employoit, Sc dans laquelle il a pu

fe gliffer plufieurs erreurs fur lefquelles on étoit

moins en garde alors qu’on ne l’eft aujourd’hui ; 20.

de la manière dont on les pofoit fur le terrein. C’eft

un détail qu’il faut voir dans fon livre , & auquel

nous renvoyons, ne prenant point encore de parti

fur l’erreur vraie ou fauffe de M. Picard, jufqu’à ce

que cette erreur foit conftatée ou juftifiée pleinement

, comme elle le fera bientôt.

Cette incertitude fur la longueur du degré de M.

Picard, rendoit néceflairement très - incertaine la

quantité de i’applatiflement de la Terre ; car en fuppofant

la Terre un fphéroïde elliptique, on a vû qu’on

pouvoit déterminer par la mefure de deux degrés

de latitude, la quantité de fon applatiffement ; &

l’on n’avoit alors que deux degrés de latitude, celui

du Nord & celui de France, dont le dernier (chofe

très-finguliere) étoit beaucoup moins connu que le

premier après 80 ans de travail, la différence entre

les deux valeurs qu’on lui donnoit, étant de près de

110 toifes.

Les académiciens du Pérou, à leur retour, rendirent

la queftion encore plus difficile à réfoudre. Ils

avoient mefuré le premier degré de latitude, & l’avoient

trouvé de 56753 toifes, c’eft-à-dire confidé-

rablement plus petit que le degré de France, foit

qu’on mît ce dernier à 57074 toifes, ou à 57183. Le

comparaifon des degrés de l’équateur & deLapponie,

donnoit, dans l’hypothèfe elliptique, le rapport des

axes d e2 i4 à 2 i5 , fort près de celui de M. Newton :

or dans cette hypothèfe, & fuppofé cet applatifle-

ment, le degré de France devoit avoir néceflairement

une certaine valeur ; cette valeur étoit affez

conforme à la longueur de 57183 toifes, aflignée au

degré de France par les académiciens du Nord , &

nullement à celle de 57074 toifes qu’on lui donnoit

en dernier lieu. Il n’eft pas inutile d’ajoûter qu’en

1740, lorfqu’on avoit trouvé la diminution des degrés

de France du nord au midi, telle qu’elle doit

être dans la Terre applatie, on avoit mefuré un degré

de longitude, à la latitude de 43d 32/; & ce degré

de longitude s’accordoit aufli très-bien avec ce

qu’il devoit être dans l’hypothèfe de la Terre elliptique

& de l’applatiflement égal à

Cependant M. Bouguer, fans égard aux quatre

degrés qui s’accordoient dans l’hypothefe elliptique,

& qui donnoient l’applatiffemeHt de 775 , crut devoir

préférer le degré de France déterminé à 57074

toifes, à ce même degré déterminé à 57183 : il ôta

donc à la Terre la figure elliptique ; il lui donna

celle d’un fphéroïde, dans lequel les accroiflemens

des degrés fuivroient la proportion, non des quarrés

des finus de latitude, mais des quatrièmes puif-

fances de ces finus. Il trouva que le degré du Nord,

celui du Pérou, celui de France fuppofé de 57074

toifes, & le degré de longitude mefuré à 43d 32' de

latitude, s’accordoient dans cette hypothèfe. Il en

conclut donc que la Terre étoit un fphéroïde non elliptique

, dans lequel le rapport des axes étoit de 178

à 179, prefqu’égal à celui de 177 à 178, trouvé en

dernier lieu par les académiciens du Nord, mais à la

vérité dans l’hypothèfe elliptique; ce qui donnoit

deux fphéroïdes fort différens , quoiqu’à-peu -près

également applatis. On verra dans un inftant que les

mefures faites depuis en d’autres endroits, ne fau-

roient fubfifter avec l’hypothèfe de M. Bouguer, qui

à la vérité ne la pouvoit prévoir alors, & qui croyoit

tout faire pour le mieux , en ajuftant à une même

hypothèfe les données qu’il avoit choifies.

Les chofes en étoient là, lorfqu’en 17 5 2 M. l’abbé

de la Caille, un de ceux qui avoient eu le plus de

part à la mefure des degrés de France en 1740 , fe

trouvant au cap de Bonne-Efpérance par 33d 18' de

latitude, oh il avoit été envoyé par ^académie pouf

y faire des obfervations aftronomiques, principale*

ment relatives à la parallaxe de la Lune, y mefuri

le degré du méridien, & le trouva de 57037 toi*

fes. Ce degré s’accordoit encore très-bien avec l’hy*

pothèfe elliptique & l’applatiffement de -— j , & ce

qu’il faut bien remarquer, avec le degré de France

fuppofé de 57183 toiles; mais il étoit prefque égal

au degré de France , fuppofé de 57074 toifes ; & fi

cela étoit vrai, il en réfulteroit que non-feulement

le Terre ne feroit pas elliptique , mais que les deux

hémifpheres de la Terre ne ïeroient pas femblâbles*

puifque les degrés feroient prefque égaux à des lati*

tuiles aufli différentes que celle de France à 49d, &£

celle du cap à 33d. Il eft vifible au refte que le de*

gré du cap ne s’accordefoit plus avec l’hypothèfe de

M. Bouguer, puifque le degré de France de 57074

toifes, prefque égal au degré du cap, quoiqu’à une

latitude fort differente, étoit conforme à cette hypothèfe.;

Enfin la mefure du degré, récemment faite en Ita*

lie par les PP. Maire & Boteovich, à 43d i ' de latitude

, produit de nouvelles difficultés. Ce degré s’eft

trouvéde 56979 toifes ; ainfi nom-feulement il différé

beaucoup de ce qu’il doit être dans l’hypothèfe de la

Terre elliptique & de l’applatiflement fuppofé 777,

mais encore il s’eft trouvé différer de plus de 70 toifes

d’un des degrés mefurés en France en 1740, pref*

qu’à la même latitude que le degré d’Italie ; car le degré

de latitude enFrance, à 43d 31 ' , a été.déterminé

de 57048 toifes.

Si cette derrtiefe différence étoit réelle -, il s’enfui*

vroit que le méridieii qui traverfe l’Italie, ne feroit

pas femblable au méridien qui traverfe la France ,

& qu’ainfi les méridiens n’étant pas les mêmes, la

Terre ne pourroit plus être regardée comme parfaitement

ou même fenfiblement circulaire dans le fens

de l’équateur, comme on l’avoit toûjours fuppofé

jufqu’ici. Il en réfulteroit de plus d’autres conféquen-

ces très-fâcheufes, que l’on verra dans la fuite de cet

article. On peut remarquer en même tems que le degré

d’Italie quadre affez bien avec l’hypothèfe de M.

Bouguer, à laquelle celui du cap ne s’accorde pas ;

ainfi de quelque côté qu’on fe tourne , aucune hypothèfe

ne peut s’accorder avec la longueur de tous

les degrés mefurés jufqu’ici. Il ne manque plus rien ,

comme l’on voit, pour rendre la figure de la Terre auflî

incertaine que le pyrrhonifmè peut le defirer.

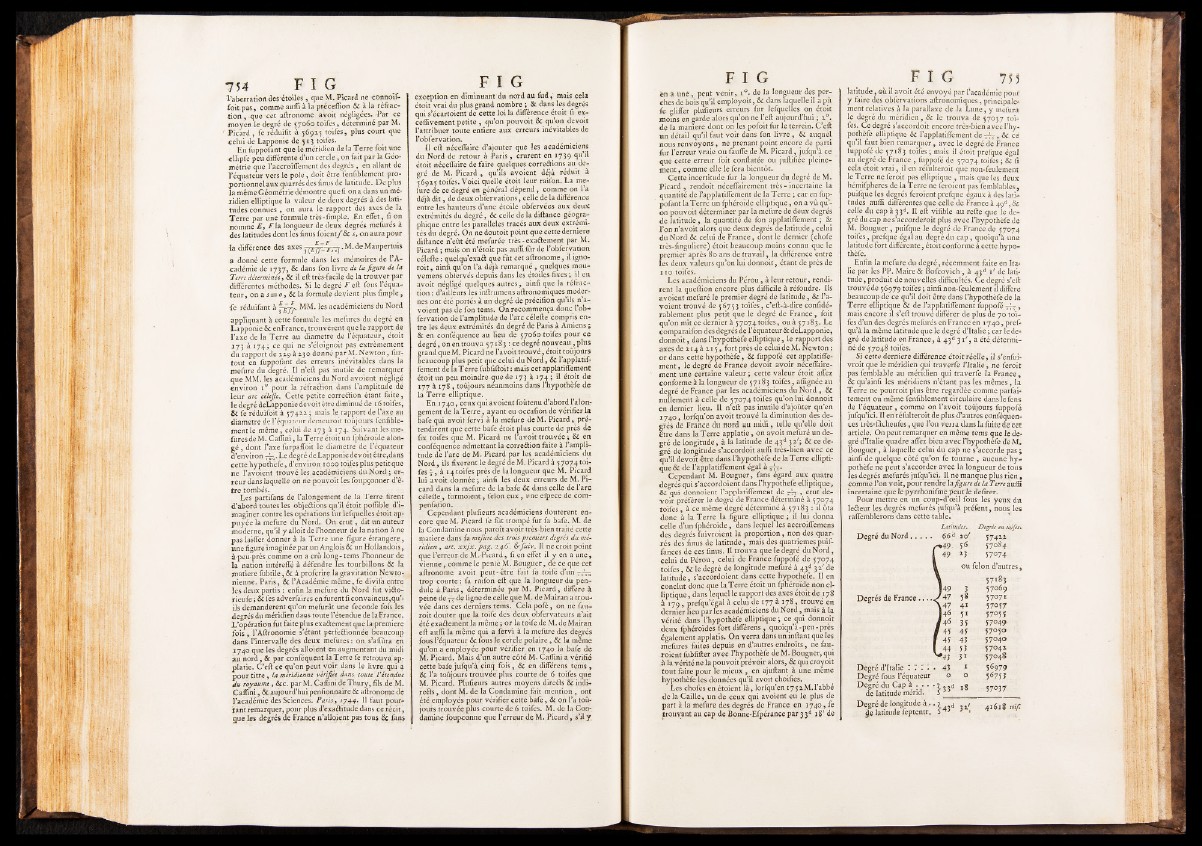

Pour mettre en un coup-d’oeil fous les yeux dit

le&eur les degrés mefurés jufqu’à prêtent, noiis les

raflemblerons dans cette table. Latitudes.. Degrés en. toifes. Degré du Nord.......... 66 d 20' 574*ï .

1 57084 \ /-•49 49 ■ 13 57°74 ou félon d’autres ,

57183

849 3 57069

Degrés de France. . . .y 47 5* 57071-

4I 57057

J46 5» ■ 5705s

/4Ö 35 57049.

# 45 41 57050

I 45 43 57040

1 44 53 57042

V*43 3 * 57048 .

Degré d’Italie 1 1 7 I . 43

Degré fous l’équateur 0

I 56979

O 56753

Degré du Cap à . . . . ? . -d

de latitude mérid. S .

18 •57037

Degré de longitude à . . ? .-d

<Je latitude feptentr. 3*' 41618 toifi