me. Vpijàj l$deffein brillant & varié que le poëte

fourniffoitjait muficieri. Voyez j’air froid, monotone

& fans exjxreflîon, qui a: été fait-par Lulli. -

On regarde comme tr,ès-dé£e$ueux le quatrième

a^e, d’^rmjd^i on fe demande avec f'urprii'e depuis

plus de^ôo^y^ cpmmeqtunpoëte a pû imaginer un

aâ e li misérable, ^erpit-iijpplîible que fur ce point ',

li,peiijqopte^é,..on fut tombé,.dans une prodigieufe

erreur £ &ique)qui’un oferoit-il prétendre aujourd’hui

que le quatrième a£te d’Armide , reconnu generaler

mçnj; pqu^, pouvais -, auroit pam^peut être, qpoîque

dans pn^genre,-différept, auffi .agréable que les quatrg

autres , fi rempli .lç plan fourni par Qpinault

? n i de fe-récrierifpr capte proportion (que

pour lç,bien;de. l’art on ne ,craint pas. de ipettre.en-

avant)^ qvf-pp daigne feyelfpiiyenir qu’il n’y a pas

trente ansqu’q n s ’eft avilé.d’ayoir quelque eftime

pour Quinaylt ; qu’avant cette„éppque, & fur-tout

pendant la y ie de Lu lli, qui jpiiiffoit de la faveur de

la cour ôç du defpotifme du théâtre, toutes les beautés

de leurs qpera étoient conftamment rapportées

au muficiei},;..&: que le peu de,;vices que le défaut

d’expéricnfiê des fpe&atçurs y laiffoit appercevoir,

étoit fans examen rejette fur le .poète. On fait que

Quinault étoit un honime madefte Sç tranquille, que

Lulli n’aypjt pas honte de iaiffer croire à la cour &

au public., fort.au-deffous de lui. Après çette obfer-

vation,.qu’oiyexamineArmide; qu’on réfléchiffe fur

la,pofition.d^ppët:e &. du>mwficien, fur le deffein

donné,. fur la maniéré,dont il .a été exéctitç.,

i L'amour _lp. plus tendre , déguifé fous les traits du

dépit le plus violent dans le coeur d’une:femme, tqute-

puifTaot,ç,,eft le premier tableau qui nous,frappe dans

cet ppera. Si l’amour l’emporte fur la gloire, fur le

dépitiJ; fur tous les motifs de vengeance qui animent

Arinide , quels moyens n’empipyera pas fon pouvoir

(qù’on a eu l ’art de nous faire connoître immenfe)

pour foûtçnir lçs intérêts de fon amour ? Dans; le premier

afre^fon coeur eft le joiiet tour-à-tour de tous

les mouvemens de la paflion la plus vive : dans le

fécond elle vole à la vengeance, le fer brille, le bras

efl: prêt à frapper ; l’amour l’arrête, & il triomphe.

L ’amant & l’amante font tranfportés au bout de l’univers

; c-’efl-là que la foible raifon d’Armide combat

encore ; c’eft-là qu’elle appelle à fon fecours la haine

qu’elle avoit crû fuivre, & qui ne fervoit que de

prétexte à l’amour. Les efforts redoublés de cette

divinité barbare cederit encore la viftoire à un penchant

plus fort. Mais la haine menace : outre les

craintes fi naturelles aux amans, Armide entend encore

un oracle fatal qui, en redoublant fes terreurs.,

doit ranimer fa prévoyance. Telle efl la pofition du

poète & du muficien au quatrième a£le.

Voilà donc Armide livrée fans retour à fa tehdref-

fe. Inftruite par fon art de l’état du camp de Godefroy,

joiiiffant des tranfports de Renaud, elle n’a que

fa fuite à craindre ; & cette fuite , elle ne peut la

redouter qu’autant qu’on pourra détruire l’enchantement

dans lequel fa beauté, autant que le pouvoir

de fon-art, a plongé fon heureux amant. Ubalde cependant

& ;le chevalier Danois s’avancent ; & cet

épifo.de eft.tr ès-bien lié à l’a&ion principale , lui efl

néceffaire, & forme :un contre-noeud extrêmement

ingénieux. Armide, que je ne puis pas croire tranquille,

va donc développer ici tous les refforts, tous

les efforts, toutes les.reffources de fon,art, pour arrêter

les deux feuls ennemis qu’elle ait à craindre.

Telçflle.plan donné, & quel plan pour la mufique !

Tout.ce que la magie,a de redoutable ou de fédui-

fant, lès.tableaux de la plus grande force, les images

les plus yoluptueufes, des embrafemens, des orages,

des tremblemens de terre, ides fêtes brillantes, des

enchantemeps délicieux ; voilà ce que Quinault. demandent

dans cet a fie : ç’eft-là le plan qu’il a tracé,

queLiiUlauroit dû fuivré, & terminer en homme de

génie par- uri entr’a fte, dans lequel la magie auroit

fait un dernier effort terrible. ,opour contrafter avec

la volupté qui deyoit régner dans l’aèfe fuivant.

Qu’on :fe repréfente cet aâie exécuté de cette maniéré

, & qii’on le compare avec le plat affemblage

des airs que Lulli y a faits ; qu’on daigne fe reffou-

venir de l’effet qu’a produit une fête très-peu eftimable

par fa „epmpofition, qui y a été ajoûtée lors de la

derniere reprife, & qu’on décide enfuite s’il efl pofîi-

ble à un-poète d’imaginer un plus beau plan, & à un

muficien de: le manquer d’une façon plus complété.

C ’eft donc le défaut feùl d'expreJJion dans la mu-

fiqiie de cette partie d’Armide, qui l’a rendue froide,

infipide , & indigne de toutes les autres. Telle efl la

fuite Tûrë (Tu défaut d’exprejjion du muficien dans les

grands dëffeihs qui lui font tracés : c’eft toujours fur

l’effet qu’on les juge ; exprimés , ils paroiffent fubli-

més ; fans expreJJion, on ne les apperçoit pas, ou s’ils

font quelque fenfation, c’eft tôûjours au defavantagé

du poète;

Mais ce n’eft pas feulement dans fes fymphonies

que Lulli eft repréhenfible fur ce point ; les chants,

à l’exception de foi? récitatif, dont on ne parle point

ic i , &c‘ qu’on fe propofe d’examiner ailleurs (yoye^ Récitatif) , n’ont aucune expreJJion par eux-mêmes

, & celle qu’on leur trpuve n’eft que dans les par-

rôles auxquelles ils font unis. Pour bien développer

cette pfopofition, qui heurte de front un préjuge de

près de quatre-vingts ans , il faut remonter aux principes^

V V: '

La Mufique eft une imitafion , & l’imitation ri’eft

& ne peut etre que l’expreJJion véritable du fentimënt

qu’on veut peindre.. La Poéfie exprime par les -paroles,

la Peinture parles couleurs, la Mufique par

les chants; & les paroles; les couleurs, les chants

doivent être.propres à exprimer ce qu’on Veut dire,

peindre ou chanter.

Mais lès paroles que la Poéfie employé , reçoivent

de l’arrangement,de l’art, une chaleur, une vie qu’el-

les'n’ont pas dans le langage ordinaire ; & cette chaleur

, cette v ie doivent acquérir un chant, par le fe-

coiirs d’un fécond art qui s’unit au premier, une nouvelle

force, & c’eft-là ce qu’on nomme expreJJion en

Mufique. On doit donc trouver dans la bonne Mufique

vocale, l’expreJJion que les paroles ont par elles-

mêmes ; celle qui leur eft donnée par la poéfie ; celle

qu’il faut qu’elles reçoivent dé la mufique ; & une

derniere qui doit réunir les trois autres , & qui leur

eft donnée par le chanteur qui les exécute.

O r , en général, la mufique vocale de Lulli, autre

, on le répété, que le pur récitatif, n’a par elle-

même aucune expreJJion du fentiment que les paroles

de Quinault ont peint. Ce fait eft fi certain, que fur

le même chant qu’on a fi long - tems crû plein de la

plus, forte expreffion , on n’a qu’à mettre des paroles

qui forment un fens tout-à-fait contraire, & ce chant

pourra être appliqué à ces nouvelles paroles, auflx-

bien pour le moins qu’ aux anciennes. Sans parler

ici du premier choeur au prologue d’Amadis, où Lulli

a exprimé éveillons-nous comme il auroit fallu exprimer

endormons-nous, on va peindre pour exemple &c

pour preuve un de fes morceaux de la plus grande

réputation.-

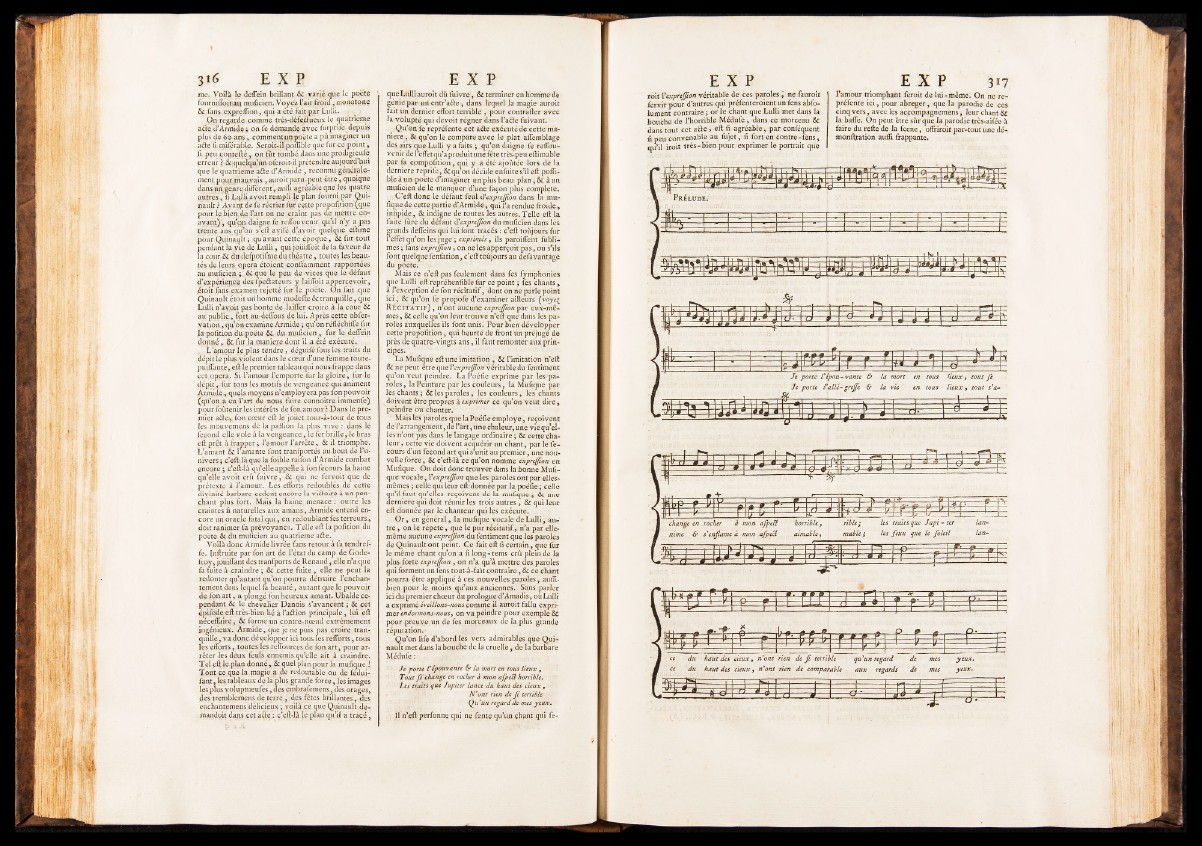

Qu’on life d’abord les vers admirables que Quinault

met dans la bouche de la cruelle, de la barbare

Médufe : •

• Je porte l'épouvante & la mort en tous lieux ,

Tout fe change en rocher à mon afpecl horrible.

Lès traits que ' Jupiter lance du haut des deux ,

N'ont rien de J i terrible

Qu'un regard de mes yeux.

Il n’eft perfonne qui ne fente qu’un chant qui feroit

VexpreJJion véritable de ces paroles ÿ ne fauroit

fervir pour d’autres qui préfenteroiént un fens abfo-

lument contraire ; or le chant que Lulli met dans la

bouche de l’horrible Médufe, dans ce morceau &

dans tout cet afte , eft fi. agréable, par conféquent

fi peu convenable au fujet, fi fort en contre-lens,

qu’il iroit très-bien pour: exprimer le portrait que

l’amour triomphant feroit de lui-même. On ne repréfente

ic i, pour abréger, que la parodie de ces

cinq vers, avec les accompagnemens, leur chant &

la baffe. On peut être sûr que la parodie très-aifée à

faire du refte de la feene, offriroit par-tout une dé-

monftration aufli frappante.