Etats des Villes , font l’aflemblée particulière

des officiers, principaux habitans & notables bourgeois

des villes, torique lembler en forme d le roi leur permet de saf- * états, pour dehberer de leurs affaires

communes. (A ) , Eta t, (Médecine.) î|g g ce terme eft employé

ptoomuer sd néf’aigungemr elen tteeinnts . pdleu sl an im eanl andoime abureq unei le lnes v iiyomlepn-

ce, & fubfiltent dans le dernier degre de-leur accroii-

fementc c’eft alors que la maladie eft dans toute la

force. 9 ü | . , _

On fe fert auffi du meme terme-àl egard de 1 augmentation

fixée des fymptomes qui accompagnent

le redoublement ou l’accès dans les maladies qui en

font fufceptibles. Voye^ Maladie , Fie v r e , T ems ,

Red o ub lement, Pa rox ysm e ou A c c è s , (d)

Et a t de l a G uerre. Ce que l’on appelle Y état

de U guerre, c’eft la difpofitionfc les arrangemens

jiécefl'aires pour la faire avantageufement. C ’eft proprement

le plan de conduite qu’on doit iuivre, relativement

à la nature & au nombre des troupes qu on

peut mettre-en campagne, à celles de l’ennemi, oC

au caraftere du général qui doit les commander.

Ainli un prince qui ne .peut avoir désarmées auffi

fortes que celles de Ion ennemi,-doit lui faire une guerre

de chicane ou défenfive.LVWe la guerre formé par

fon général, confiftera à éviter les affaires décifives,

& à fe pofter toujours affez avantageufement pour

détruire les projets & les defleins de l’ennemi, ians

s’expofer à être forcé de combattre. Un général dont

la cavalerie fera fupérieure à celle de l’enrtemi, réglera

Y état de la guerre, pour la faire agir ; c’eft-à-

dire que cet état confiftera à faire enforte d’attirer

l’ennemi dans les plaines, & à le tirer des endroits

fourrés, propres à l’infanterie. Si au contraire il eft

plus fort en infanterie, ou que la fienne foit meilleure

que celle de l’ennemi, il occupera les lieux

forts, où la cavalerie ne peut manoeuvrer que difficilement.

Enfin, dans quelque fituation qu’il fe trouv

e , Y état de la guerre confifte à régler tout ce que l’on

peut faire de mieux pour tirer le plus d’avantage

poffible de fes troupes, arrêter les defleins de l’ennemi

, & lui faire, autant que l’on peut, fupporter

tous les malheurs de la guerre.

11 n’appartient qu’aux généraux du premier ordre

de pouvoir régler avec fuccès Y état de la guerre qu’ils

doivent faire ; c’eft le fruit de la Science militaire,

d’une expérience confbmmée & réfléchie , d’une

grande connoiflance du pays qui doit être le théâtre

de la guerre, de la nature des troupes qu’on aura à

combattre, de l’habileté & du cara&ere des généraux

qui doivent les commander, &c. Nousfommes

fort éloignés de vouloir effleurer feulement cette

importante matière, fur laquelle il y a peu de détails

fatisfaifans dans les auteurs militaires. Nous renvoyons

les le&eurs à la fécondé partie de Y Art de la

guerre, parM. le Maréchal de Puyfegur; au Commentaire

fur Polybe, deM. le chevalier Folard, tome

y. pag. 3 42 &fuiv. aux Mémoires de Montecuculli,

&c. Nous ajoûterons feulement ici deux exemples

de projets de guerre bien entendus & bien exécutés,

qui pourront donner quelques idées de l’importance

de cette partie eflentielle de la guerre dans u a général.

En 1674, les ennemis avoient formé le deflein

de nous chafler entièrement de l’Alface. Ils avoient,

félon M. le marquis de Feuquiere, une armée de plus

defoixantemille hommes, & M. deTurenne n’en

avoit pas vingt mille effedtifs. M. de Louvois étoit,

dit-on, d’avis de ne faire qu’un bûcher de cette province

, pour empêcher les ennemis de s’y établir &

d’y prendre des quartiers d’hyver ; « mais M. de Tu-

» renne, que le grand nombre d’ennemis n’effraya

» jamais, fut effrayé d’une telle réfolution, Ce grand

» capitaine fut d’un avis contraire à celui du mini£

» tre ; il régla Yétat d’une campagne d’hyver qu’il

» communiqua au ro i, & lui promit de faire enforte

» que les quartiers d’hyver des Impériaux en Alface,

» éc la conquête de cette province importante, de-

» viendroient une pure imagination, par le deflein

» qu’il s’étoit formé, & les mefures qu’il s’étoit ré-

» folu de prendre ». C ’eft ce qu’il efleâua enfuite ;

car il enleva tous les quartiers de l’armée ennemie

les uns après les autres, & il chafla toute cette armée

établie en-deçà du Rhin , bien au-delà de ce

fleuve, pour aller chercher des quartiers ailleurs.

On voit par-là un deflein pris & arrêté fur ce que l’ennemi

pouvoit faire. M. deTurenne avoit prevu que

les Impériaux ne pourroient pas marcher enfemble

en corps d’armée, ni demeurer unis, par la difficulté

de trouver des vivres. Sur cette confédération il

prend le parti de s’arranger pour les battre en détail,

fans qu’ils puflent fe fecourir les uns & les autres.

Voilà un état de guerre, o u , fi l’on v eu t , un projet

de guerre réglé, bien entendu, &c également bien

exécuté.

Le fécond exemple qu’on rapportera, eft celui de

la campagne de 1677, deM. le Maréchal deCréqui. Ce

généraldevoitagir contre M. le duc de Lorraine, qui

avoit une armée fupérieure à la fienne ; mais dès le

commencement de la campagne M. de Créqui avoit

écrit au roi que cette armee fupérieure ne feroit

rien, & qu’il tiniroit lui-même cette campagne par

la prife de Fribourg : c’eft-à-dire qu’il avoit réglé un

état de guerre défenfive „ fuivant lequel l’ennemi ne

pourvoit rien entreprendre contre lui. En effet, « ce

» maréchal durant quatre mois, dit M. de Feuquiere,

» ne perdit jamais fon ennemi de v u e , & s’oppofa

» toûjours de front à tous les mouvemens en-avant

» qu’il voulut faire, fqit du côté de la Sarre, foit

» pour pafler la Meufe du côté de Mouzon : fans que

» dans aucun des mouvemens hardis que M. le Ma-

» réchal de Créqui fit faire à fon armée, M. de Lor-

» raine pût trouver l’occafion de le combattre ; parce

» que M. de Créqui, qui vouloit éviter un engages

» ment général, compafla fi fagement jufqu’à fes

1 » moindres mouvemens, qu’il ne donna jamais à ce

» prince aucun tems qui pût lui procurer la poffibi-

» lité de l’attaquer avec l’apparence d’un fuccès heu-

» reux. La campagne s’écoula prefque toute entière

» dans ces mouvemens, qui produifirent aux enne-

» mis une grande perte d’hommes, un grand dépé-

» riffement des chevaux de leur cavalerie, & de leurs

» équipages ».

Le mauvais état de cette armée ayant obligé M.’

le duc de Lorraine de la féparer avant celle du ro i,

comme M. de Créqui l’avoit prévû : « Notre général,

» dit le favant officier qu’on vient de citer, qui fort

» fecretement s’étoit préparé au fiége de Fribourg ,

» eut le tems de prendre cette place avant que M-

» de Lorraine pût feulement raffembler une partie

» de fa cavalerie pour marcher au fecours de cette

» v ille » . Mémoires de M. le marquis de Feuquiere,

tome I I . de tédition in-12.

Il eft difficile de refufer fon admiration à des projets

de campagne tels que ceux dont on vient de

parler ; on les voit auffi habilement exécutés que

judicieufement conçûs. Il faut , fans doute de très-

grands talens pour produire de ces exemples de la

lcience du général ; ceux qui les pofîedent bien ,

font de grandes chofes avec de-petites armees. Les

efprits ordinaires fe contentent de pouffer le tems

bien ou mal; les combinaifons des differens defleins

de l’ennemi, & des moyens propres à arrêter ces deffeins

, leur paroiflent difficiles , & elles le font- en

effet. U eft plus commode d’agir félon les occafions^;

mais lorfqu’on n’a point de projet ou d’objet antérieur

, on parvient rarement à faire de grandes chofes.

« Qui prévoit de loin ne fait rien par précipita-

» tion, puifqu’il y penfe de bonne heure ; & il eft

» difficile de mal faire, lorfqu’on y a penfé aupara-

» vant ». Tefament "politique du cardinal de Richelieu.

« 2E)t at-M, aj.o r : o, n appelle état-major geMneral à

l’armée, l’aflemblage de plufieurs officiers chargés

de veiller à tout ce qui concerné le fervice du corps ;

lfiaf tmanacrecsh,e f, af opno lcicaem &pe fma edniftc, ipfelisn leo.gemerts, fes fub-

\Yétat-major de l’armée eft compofé du maréchal

général des logis de l’armee, dont la rondtion eft de

difpofer les marches •& de-faire -les campemens ; du

maréchal général des logis de la- cavalerie., qui doit

faire les détails de la cavalerie-; du major général

de l’infanterie •, pour les détails- de l’infanterie ; du

capitaine-des guides , qui-en fournit quand il en eft

befoin ; de l’intendant avec les commiflaires ; d’un

prévôt avec fes archers ,-pour faire juftice lorfqu’il

en eft befoin, &c.

L ’infanterie a un état-major général, de même que

la cavalerie legere & les dragons. L’état-major général

de l’infanterie fut créé par François I. en 1525,

celui de la cavalerie legere par Charles IX. en 15 6 ç ,

& celui des dragons par Louis XIV. en 1669.

Il y a auffi un état-major dans les placés de guerre,

& dans la plûpart des régimens. (Q )

Etat d’armement, (Marine.) c’eft la lifte que

l’intendant de la marine envoyé à la cour, contenant

le nombre des vaiffeaux qu’on doit armer dans

fon département ; avec le nombre des officiers, &

autres officiers, matelots, &c. qui doivent y être

employés.

Etat d’Armement d’ün Vaisseau , c’eft un

détail très-circonftàncié, qui marque le nombre, la

qualité & les proportions des agrès, apparaux &

munitions qui font employés pour le mettre en état

de faire fa campagne ; & comme ce détail eft curieux

, nous joindrons ici un état d'armement pour un

vailfeau du roi du premier rang.

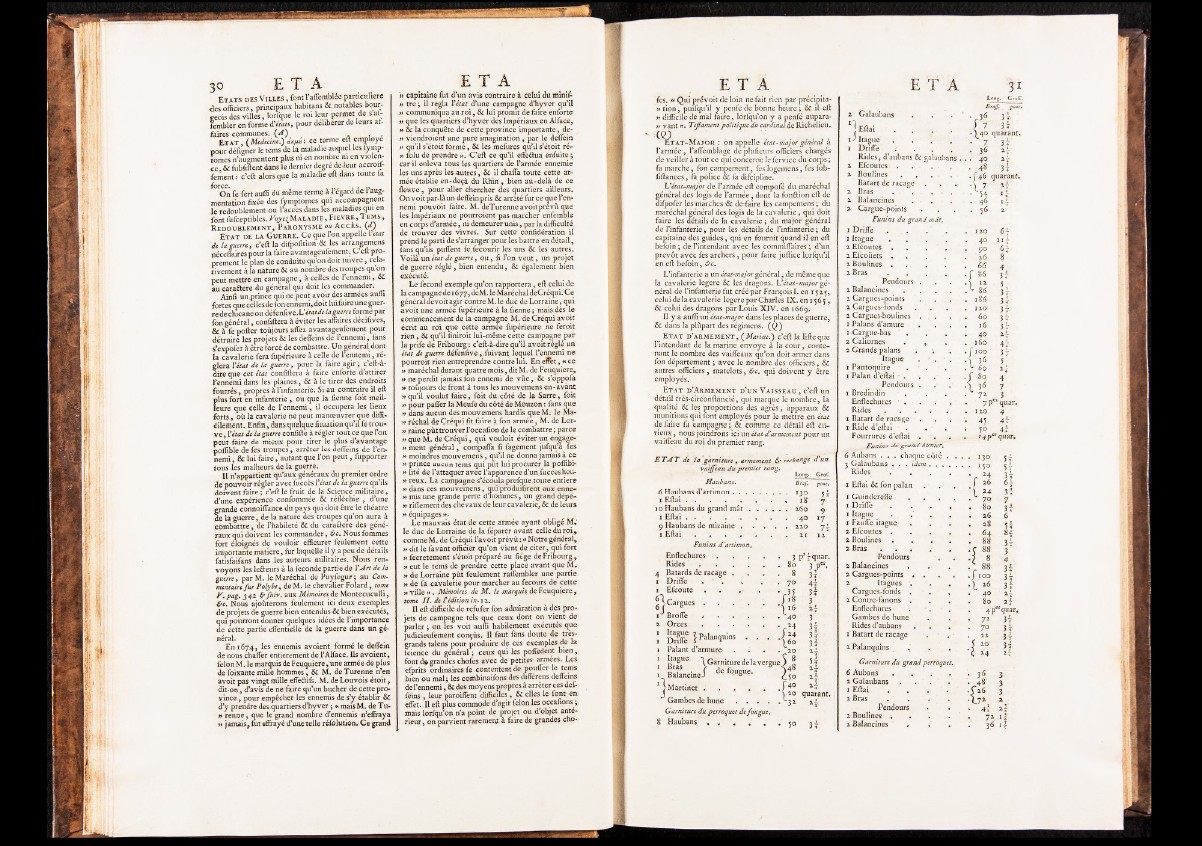

E T A T de la garniture, armement & rechange d'un

vaiffeau du premier rang.

Long. Grof.

Haubans. Braf.

6 Haubans d’artimon..........................

i Eftai ............................................... 7

io Haubans du grand m â t .................

i E f ta i ..............................................

9 Haubans de mizaine . . . . . 220

i Eftai . . . 12

3 p 7 quar.

80 3 pes.

I

FiCnins d?artimon,

Enflechures

Rides . . . .

4 Bâtards de racage .

1 Drifle * * . ^

1 Efcoute

g jc a r g u e s . . . .

1 Brofle « . . .

2 Orces . . . .

î Briffe ! Palanquins .

i Palant d’armure

î Bras1* \Gatniture de Iavergue 5 |

BalancineJ de ) f o

37

4f 3? 32~

3m3

i

37

57

Martinet . . . .

S zo quarant.

Gambes de h u n e ........................*-32 2~

Garniture du perroquet de fougue.

8 Haubans • . , 5° 3i

E T A

2 Galaubans . ,■

3 1

Long. Grofl".

Braff. . Epuc.

m 37

’ 1 Eftai ) 7 y 37

i ' Itague . ,

^40 quarant,

7 H

i Drifle- .- 2-

Rides, d’aubans & galaubans 40 2-r

2 Efcoutes . . . . . .2s

2 Boulines . , . f 46 quarant.

Batart de racage • . -. ..

2 Bras . . . . , . a

2 Balancines . • 46

2 Cargue-points . , 5« 2

Funins du grandjndr.

î Drifle 120 67

i Itague . . 40 11 7 2 Efcoutes H

26

6~

2 Efcoiiets 8

2 Boulines . . . . ë s 4

2 Bras

86 37 Pendours . 12

I

; l

2 Balancines 86 37

2 Cargues-points 186 37

2 Cargues-tonds 120 37

2 Cargues-boulines . . . 60 37

i Palans d’amure 16

î Cargue-bas . 40 2-J

2 Caliornes . , 160

2 Grànds palans ■ i

1

100 ' 3t

Itague . • . • . 36 5 î Pantoquire . . 60 27 î Palan d’eftai • . . f -8o 4

Pendours -. A I 7 î Bredindin . . '72 3

Enflechures - . - ■ . ; . • ' 7 Pe quar.

Rides . . . . 120 4 î Batart de racage 45 47 î Ride d’eftai . . . 5°

Fourrures d’eftai . 14 p65quar.

Funi/Z* grand hunier.

6 Aubans . . . chaque côté . . 130

3 Galaubans . . . idem............... 150

Rides . . . . 37

î Eftai & fon palan . . .

rf 76

î Guinderefle . . . . l 7204 3ï

7

î Drifle . . . . 80 3i

î Itague . . . . 26 6

î Faufle itague 28 5*

2 Efcoutes . . . . H

2 Boulines . . . . 88

2 Bras . . . r 88 3 Pendours - 8

2 Balancines '• 88 37

2 Cargues-points .- . , . j 100 37

2 Itagues '. . . • l i

. 40 3 r

Cargues-fonds . ■ . , 22

2 Contre-fanons . . . 2y

Enflechures- : • . - . 4 P■* quar»

Gambes de hune l i

Rides d’aubans . . . 70 i l

î -Batart de racage •. * . - 22 37

2 Palanquins t ^ . . 20

24 37 2 v

Garniture du grand perroquet.

6 Aubans . . 36 3

2 Galaubans . . . . 48 3 î Eftai . . . . -j 26 3

2 Bras . . -1I72 2

Pendours 4 ï 27 2 Boulines . . . . 72

2 Balancines . . . 36 Jf.