io86 D I U i° . On ne doit pas les donner dans le cas d'une

grande pléthore, & fur-tout lï le cours des humeurs

paroît principalement déterminé vers les reins, 6c

qu’on craigne le pirtement de fang, un engorgement

inflammatoire des reins, ou des douleurs néphrétiques

; au moins faut-il faire précéder la faigneedans

ce cas. Tradu&ion libre du Confpeclus Thtrapc'ut de

Juncker.

2°., Les diurét,iques font contre-indiqués par la préfenc.“

d’«« corj>s étrange!r dans les voies urinaires »

d'un.s carnofite , d’un grumeau de lang, d’une nierr

e , &c. Idem. ibid. 3°. On doit c:mployer les diurétiques avec beaucoup•

de circonfpectiôn clans les alfeaions goutteufes;

car la vùe de chaffeir par les urines une prétendue

matière tairtareufe , regardée comme la caufe

de c<îs affeâionis , eft un.e indication très-précaire.

Id. i 4e 11 faut s’abftenir de Tillage des forts diuriti-

, li l’on veiit tenter «Je chaffer par ces remedes

les petits calculs , & du gravier. Les remedes relfi-

chans-nitreux, (c’eft-à dire mucilagineux, émullifs,

doux,. & en même tems nitreux ., tels que la bourraehe,

1les mauves , la citrouille, ffant trèsdoucement,

fontd?autant plus rcc:ommandables dans

ce cas;, que l'obiervation leur d<ïvient pl us favorable

de: joure:n jour. Id. ib. Junckerlemblelles recommander

comme efficaces : mais li l’efficacité de ces remedes

n’eft pas bien évidente, on peut au moins af-

lurer qu’ils ne font pas dangereux.

5°. On doit avoir d’autant plus de foin de faire

couler les urines dans l’état de la maladie, que le

(iijet attaqué en rendoit plus abondamment dans l’état

de fanté.

6°, Il fe trouve desfujets, qui dans de certains périodes

réglés, par exemple, tous les mois, ou vers

les équinoxes, rendent une grande quantité d’urine.

Si cette évacuation qu’on doit regarder comme naturelle

& néceffaire pour les fujets qui l’éprouvent,

vient à efîiiyer quelque dérangement, il faut y remédier

avec foin. Id. ib.

Voici la lifte des diurétiques que donne Juncker ,

qui n’y a compris aucun des diurétiques froids, quoiqu’il

ait fait une claffe de diurétiques délayans, émoi-

liens , 6c lubréfians. Cette lifte eft plus courte que

celle qu’on pourroit dreffer fur les prétentions de la

plupart des Pharmacologiftes, & des auteurs des traités

généraux de pratique : elle eft cependant chargée

encore du nom de plulieurs médicamens , dont

la vertu diurétique n’eft pas affez confirmée par Pob-

fervation. Voyeç Us articles particuliers.

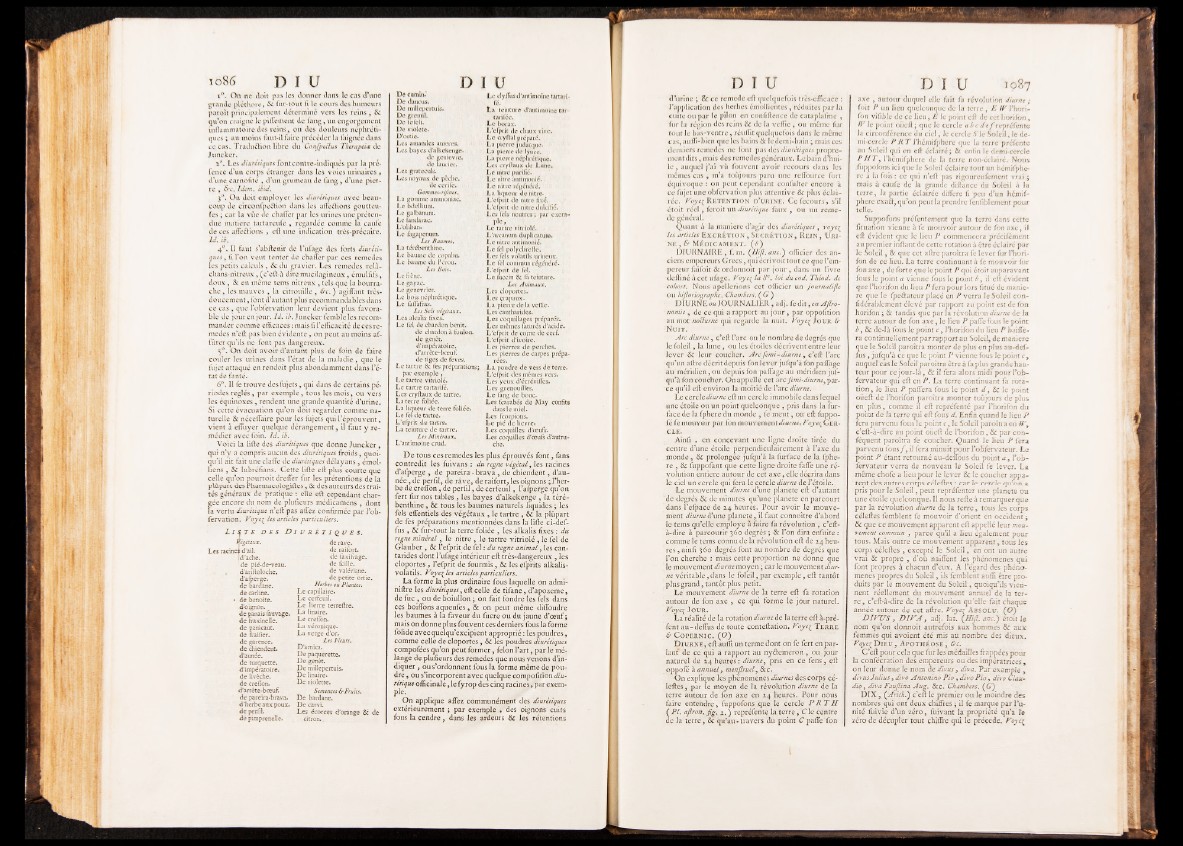

L i s t e d e s

Végétaux.

Les racines d’ail.

D 1 U R Ê T i q U E S .

id'ache.

de pié-de-veau.

, d'ariltoloche.

d'afperge.

de bardane.

de carline.

• de benoite.

d-'oignon.

de panais fauvage.

de fraxinelle.

de panicaut,

de irailîer.

de garence.

de chiendent,

d’aunée.

de turquette.

d’impératoire.

de livêche.

de creflon.

d’arréte-bceuf.

de pareira-brava.

d'herbe aux poux,

de perfîL

de piroprenelle.

de rave,

de raifort,

de iaxifrage.

de (cille,

de valériane,

de petite ortie.

Herbes ou Plantes.

Le capillaire.

Le cerfeuil.

Le lierre terreftre.

La 1 inaire.

Le creflon.

La véronique.

La verge d'or.

Les Fleurs.

D’arnica.

De pâquerette.

De genêt.

De millepertuis.

De linaire.

De violette.

Semences & Fruits.

De bardane.

De carvi.

Les écorces d’orange & de

citron..

D I U Je cumin.'

Je itam us.

Je millepertuis.

Je grcmil.

)e m m

Je violete.

J'ortle.

.es amandes ameres.

.es bayes d'alkekengc.

.es graceculs.

Gommes-rtjincs.

.a gomme ammoniac.

_e galbanum.

.e landarac.

-•oliban.

.e fagapenum.

Les Baumes.

.a térébenthine.

,.e baume de copaliu.

Le baume du Pérou.

Les Bois.

Le bois néphrétique.

Le laflatras.

Les Sels végétaux.

Les alcalis fixes.

Le Ici de chardon bénit,

de chardon à foulon,

de genêt,

d’impératoire.

d’arrete-boeuf.

de tiges de fèves.

Le tartre & lés préparations;

par exemple,

Le tartre vitriolé.

Le tartre tartarifé.

Les cryftaux de tartre.

La terre foliée.

La liqueur de terre foliée.

Le fel de tartre.

L’elprit de tartre.

La teinture de tartre.

Les Minéraux.

L’antimoine crud.

l.c clyffus d'antimoine tartarifé.

L» teint 111

■ e d’antimoine

cari fée.

Le borax.

L’cfprit de: chaux vive.

Le cryllal préparé.

La pierre judaïque.

La pierre.de lynce.

La pierre!néphrétique.

Le» cry liaux de Lune.

Le nitre purifié.

La liqueur de nitre.

L’efpric de nitre fixé.

I .'cfpnc de nitre dulcifié.

Les fels neutres ; par exem-

: pie,

Le tartre vitriolé.

L’arcanum duplicatum.

I. c nitre antimonié.

Le fel polychrefle.

Les fols volatils urineux.

J. 'cfpnt de fel.

Le luccin & (a teinture.

Les Animaux.

Les cloportes.

Les çrapaux.

La pierre de la vcfiïe.

Les cantharides.

Les coquillages préparés.

Les mômes raturés d'acide.

I/efprit de corne de cerf.

L’elprit d'ivoire.

Les pierres de perches.

Les pierres de carpes prépa-

La poudre de vers de terre.

L’elprit des mêmes vers.

Les yeux d’écrévifles.

Les grenouilles.

Le fang de bouc.

Les fearabés de May confits

dans le miel.

Les feorpions.

Le pié de lievre. .

Les coquilles d’oeufs.

Les coquilles d’oeufs d’autruche.

De tous ces remedes les plus éprouvés font, fans

contredit les fuivans ; du régné végétal, les racines

d’afperge , de pareira - b rava, de chiendent, d’aunée

, de perfil, de ràve, de raifort, les oignons ; l’herbe

de creflon, de perfil, de cerfeuil, l’afperge qu’on

fert fur nos tables , les bayes d’alkekenge , la térébenthine

, 6c tous les baumes naturels liquides ; les

fels effentiels des végétaux , le tartre , & la plupart

de fes préparations mentionnées dans la lifte ci-def-

fus , & fur-tout la terre foliée , les alkalis fixes : du

régné minéral, le nitre , le tartre vitriolé , le fel de

Glauber , & l’efprit de fel : du régné animal, les can-

tarides dont l ’ufage intérieur eft très-dangereux , les

cloportes, l’efprit de fourmis, & les efprits alkalis-

volatils. Voye{ les articles particuliers.

La forme la plus ordinaire fous laquelle on admi-

niftre les diurétiques, eft celle de tifane, d’apozeme,

de fu c , ou de boiullon ; on fait fondre les fels dans

ces boiffons aqueufes, & on peut même diffoudre

les baumes à la faveur du fucre ou du jaune d’oe uf ;

mais on donne plus fouvent ces derniers fous la forme

folide avecquelqu’excipient approprié : les poudres,

comme celle de cloportes, & les poudres diurétiques

compofées qu’on peut former, félon l’art, par le mélange

de plufieurs des remedes que nous venons d’indiquer

, ou s’ordonnent fous la forme même de poudre

, ou s’incorporent avec quelque compofition diurétique

officinale, le fyrop des cinq racines, par exemple.

On applique allez communément des diurétiques

extérieurement ; par exemple , des oignons cuits

fous la cendre, dans les ardeurs & les rétentions

D I U d’urine ; & ce remede eft quelquefois très-efficace :

l ’application des herbes émollientes, réduites par la

cuite ou par le pilon en confidence de cataplafmc ,

fur la région de:s. reins 6c de 1<i veffie, ou même fur

to ut le bas-vejitire, réuffit queIquefois dans le môme

ca s, auffi-bien qiic les bains & le demi-bain ; mais ces

derniers remede!5 ne font pas des diurétiques proprem<„•

nt dits, mais cles remedes gdinéraux. Le bain d’huile

, auquel j’ai vu fouvent avoir recours dans les

mômes cas , m’2L tofijours paru une reffource fort

équivoque : on peut cependant confulter encore à

ce fujet une obfe rvation plus attentive 6c plus éclairé.

c. Voyez Re t ;ENTION d’urine. Ce fccours, s’il

ét<:>it rée l, feroit un diurétique: faux , ou un remede

général.

Quant à la manicre d’agir des diurétiques, voyez

les articles Excr ÉTION , 5e ê ï(.ÉTioN, Re in , Ur i-

NI;, & Médica MENT, (b)

DIURNA1RE ,C.m.(HÎft. anc.) officier des ancic:

ns empereurs1Grecs, qui écirivoittout ce que l’cmpc

reur faifoit & <Drdonnoit pair jou r, dans un livre

deftiné à cet ufage. Voyeç la 8*. loi ducod. Théo cl. de

cohort. Nous apellerions cet officier un journalifle

ou hifloriographe. Chambers. ( G )

DÏURNE ou JOURNALIER, adj. fe dit, en Agronomie

, de ce qui a rapport au jour, par oppontion

au mot nocturne qui regarde la nuit. Voye£ Jour 6*

Nu it .

Arc diurne, c’eft l’arc ou le nombre de degrés que

le foleil, la lune, ou les étoiles décrivent entre leur

lever & leur coucher. Arc fem't-diurne, c’eft l’arc

qu’un aftre décrit depuis fon lever jufqu’à fon paflage

au méridien, ou depuis fon paflage au méridien jufqu’à

fon coucher. On appelle cet arc femi-diurne, parce

qu’il eft environ la moitié de l’arc diurne.

Le cercle diurne eft un cercle immobile dans lequel

une étoile ou un point quelconque , pris dans la fur-

face de la fphere du monde , fe meut, ou eft fuppo-

fé fe mouvoir par fon mouvement diurne. Voye^ C ercle.

Ainfi , en concevant une ligne droite tirée du

centre d’une étoile perpendiculairement à l’axe du

monde, 6c prolongée jufqu’à la furface de la fphere

, & fuppofant que cette ligne droite faffe une révolution

entière autour de cet axe, elle décrira dans

le ciel un cercle qui fera le cercle diurne de l’étoile.

Le mouvement diurne d’une planete eft d’autant

de degrés 6c de minutes qu’une planete en parcourt

dans l’efpace de 14 heures. Pour avoir le mouvement

diurne d’une planete, il faut connoître d’abord

le tems qu’elle employé à faire fa révolution , c’eft-

à-dire à parcourir 360 degrés ; & l’on dira enfuite :

comme le tems connu de la révolution eft de 24 heures

, ainfi 360 degrés font au nombre de degrés que

l’on cherche : mais cette proportion ne donne que

le mouvement diurne moyen ; carie mouvement diurne

véritable, dans le foleil, par exemple, eft tantôt

plus grand, tantôt plus petit.

Le mouvement diurne de la terre eft fa rotation

autour de fon axe , ce qui forme le jour naturel.

Voye^ Jour.

La réalité de la rotation diurne de la terre eft à-pré-

fent au-deflus de toute conteftation. Voye{ T erre

& C opernic. (O)

D iurne, eft auffi un terme dont on fe fert en parlant

de ce qui a rapport au nyâemeron, ou jour

naturel de 24 heures: diurne, pris en ce fens, eft

oppofé à annuely menjlrucl, &c.

On explique les phénomènes diurnes des corps cé-

leftes, par le moyen de la révolution diurne de la

terre autour de fon axe en 24 heures. Pour nous

faire entendre, fuppofons que le cercle P R T H

( PI. ajlron. fig. z . ) repréfente la terre, Cle centre

de la terre, 6c qu’au-travers du point C paffe fon

D I U 1087 axe , autour duquel clic fait fa révolution diurne ;

Toit P un lieu quelconque de la terre , E IV l’hori-

fon vifible de cc lieu, E le point eft de cet horifon,

IVJe point oiieft; que le cercle a b e d e f repréfente

la circonférence du ciel, le cercle S le Soleil, le demi

cercle P R T l’hémifpherc que la terre préfente

au Soleil qui en eft éclairé ; & enfin le demi-cercle

P H T , l’hémifphcre de la terre non-éclairé. Nous

.fuppofons ici que le Soleil éclaire tout un hémifpbe-

rc à la fois : ce qui n’eft pas rigoureufement vrai ;

mais à caufc de la grande diftance du Soleil à la

terre, la partie éclairée différé fi peu d’un hémif-

phcrc exad, qu’on peut la prendre fenfiblement pour

telle.

Suppofons préfentement que la terre dans cette

fituation vienne à fe mouvoir autour de fon axe, il

eft évident que le lieu P commencera précifément

aupremier inftant de cette rotation à être éclairé par

le Soleil, & que cet aftre paroîtra fe lever fur Thori-

fon de cc lieu. La terre continuant à fe mouvoir fur

fon axe , de forte que le point P qui étoit auparavant

fous le point a vienne fous le point b , il eft évident

que l’horifon du lieu P fera pour lors fitué de maniéré

que le fpeélateur placé en P verra le Soleil con-

fidérablcment élevé par rapport au point est de fon

horifon ; & tandis que par la révolution diurne de la

terre autour de fon axe, le lieu P paffe fous le point

b , & de-là fous le point c , l ’horifon du lieu P baiffe-

ra continuellement par rapport au Soleil, de maniéré

que le Soleil paroîtra monter de plus en plus au-def-

fus, jufqu’à ce que le point P vienne fous le point c ,

auquel cas le Soleil paroîtra être à fa plus grande hauteur

pour ce jour-là, & il fera alors midi pour Tob-

fervateur qui eft en P. La terre continuant fa rotation

, le lieu P paffera fous le point d , 6c le point

oiieft de l’horifon paroîtra monter toujours de plus

en plus, comme il eft repréfenté par l’horifon du

point de la terre qui eft fous d. Enfin quand le lieu P

fera parvenu fous le point e , le Soleil paroîtra en W9

c’eft-à-dire au point oiieft de l’horifon , Sc par con-

féquent paroîtra fe coucher. Quand le lieu P fera

parvenu fous f , il fera minuit pour l’obfervateur. Le

point P étant retourné au-deffous du point a , l’obfervateur

verra de nouveau le Soleil fe lever. La

même chofe a lieu pour le lever & le coucher apparent

des autres corps céleftes : car le cercle qu’on a

pris pour le Soleil, peut repréfenter une planete ou

une étoile quelconque. Il nous refte à remarquer que

par la révolution diurne de la terre, tous les corps

céleftes femblent fe mouvoir d’orient en occident ;

& que ce mouvement apparent eft appellé leur mouvement

commun , parce qu’il a beu également pour

tous. Mais outre ce mouvement apparent, tous les

corps céleftes , excepté le Soleil, en ont un aurre

vrai & propre , d’où naiffent les phénomènes qui

font propres à chacun d’eux. A l’égard des phénomènes

propres du Soleil, ils femblent auffi être produits

par le mouvement du Soleil, quoiqu’ils viennent

réellement du mouvement annuel de la terre

, c’ eft-à-dire de la révolution qu’elle fait chaque

année autour de cet aftre. Voyc{ A bsolu. (O)

D I V U S , D I V A , adj. Iat. (Hi/l. anc.) éroit le

nom qu’on donnoit autrefois aux hommes & aux

femmes qui avoient été mis au nombre des dieux.

Vqyc^DiEV, Apo th éo se , &c.

C ’eft pour cela que fur les médailles frappées pour

la confécration des empereurs ou des impératrices ,

on leur donne le nom de divus , diva. Par exemple ,

divus Julius y divo Antonino Pio, divo P io, divo Claudio

, diva Faujlina Aug. &c. Chambers. (G')

D IX , (Arith.) c’eft le premier ou le moindre des

nombres qui ont deux chiffres ; il fe marque par l ’unité

fuivie d’un zéro, fuivant la propriété qu’a le

zéro de décupler tout chiffre qui le précédé, Ÿoy\

I\I