9M D E V

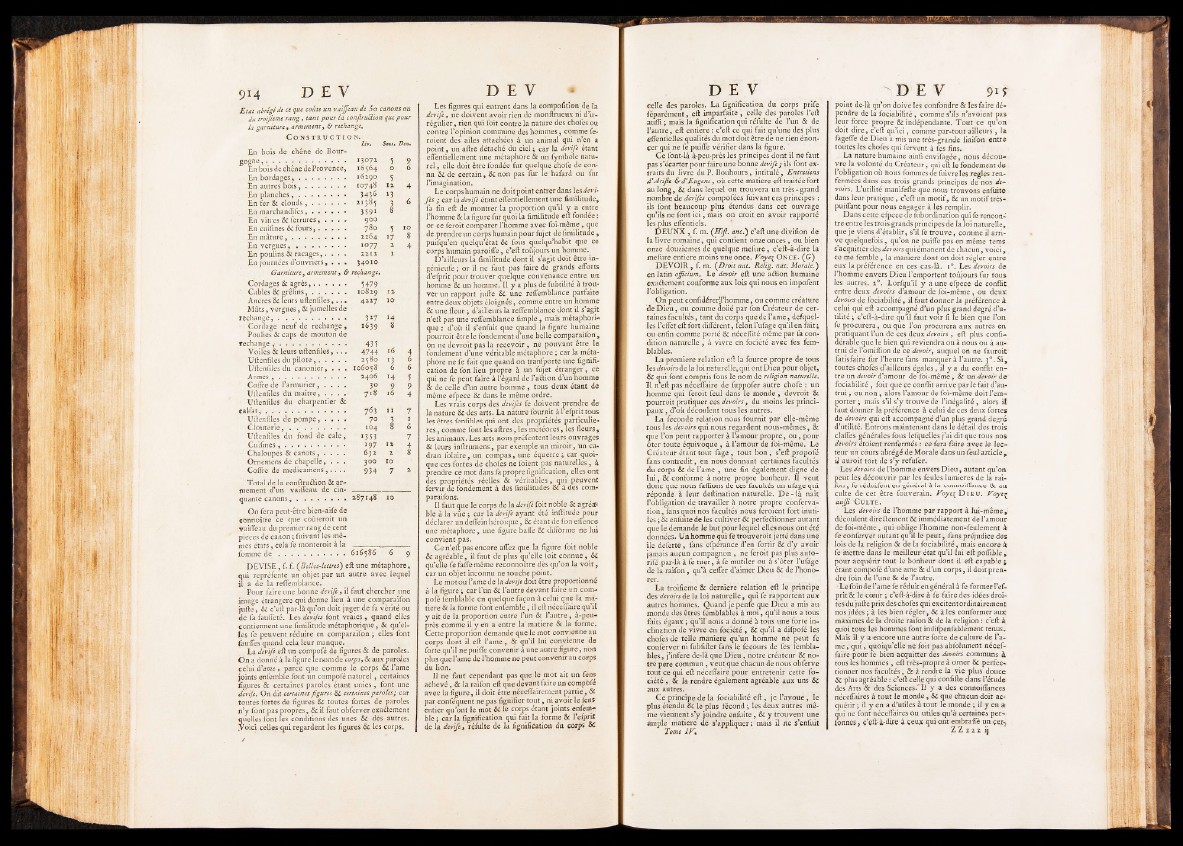

Etat abrégé de ce que coûte un vaijfeau de 60 canons ou

du tro 'tjteme rang, tant pour la conflruclion que pour

la garniture, armement, & rechange.

C o n s t r u c t i o n .

Liv. S$us. Den.

En bois de chêne de Bourfiogne,

13072 5 9 En bois de chêne de Provence, 16564 O 6

En borda g es ,......................... 16290 5 En autres bois, ..................... 10748 12 4 - En planches, .............. ... 343$ 13 En fer & clouds m m 11385 3 6

En marchandifes 35 91 8

Én vitres & ferrures, . . . . 900

En cuifines 8c fours, ............... 780 5 10

En mâture, . ......................1 2264 *7 8

En vergues, . . . . . . . . 1077 2 4 En poulins & racages, . . . . 2212 i

En journées d’ouvriers, . . . 34010

Garniture, armement, & rechange.

Cordages & agrès, ................. 5479 i Câbles & grêlins, . . . . . . 10829 12

Ancres 8c leurs uftenfiles, . . .

Mâts, vergues, & jumelles de

rechange, . . . . . . . . . . .

4227 10

3*7 14

• Cordage neuf de rechange , 1639 8

Poulies & caps de mouton de

rechange .................................... 435

Voiles & leurs uftenfiles , . . . 4744 16 4 Uftenfiles du pilote, . . . . . 2580 13 6

Uftenfiles du canonier, . . B 106058 6 6

Armes . . . . . . . 2406 M 5

Coffre de l’armurier, . . . . 30 9 9 Uftenfiles du maître, . . . . 718 16 4 Uftenfiles du charpentier &

calfat, .......................................... 7« 3 11 7 Uftenfiles de pompe, . . . . 7O 3 i

Clouterie, .............................. IO4 8 6

Uftenfiles du fond de cale, >139537 7 12 4 632 . 2 8

Ornemens de chapelle, . . . 300 10

Coffre de medicamens, . . .. 934 7 2

Total de la conftruâion & armement

d?un vaiffeau de cinquante

canons , ...................... .

On fera peut-être bien-aile de

eorinoître ce que coûterait un

yaifféau du premier rang de cent

pièges de canon ; fuivant les mêmes

états, cela fe monteroit à la

lomme d e ............................

287148 10

616586 6 9

DEVISE, f. f. (Belles-lettres) eft une métaphore,

qui repréfente un objet par un autre avec lequel

il a de la reffemblance.

Pour faire une bonne devife , il faut chercher une

image étrangère qui donne lieu à une comparaifon

jufte, 8c c’eft par-là qu’on doit juger de fa vérité ou

de fa fauffeté. Les devifes font vraies , quand elles

contiennent une fimilitude métaphorique, & qu’elles

fe peuvent réduire en comparaifon ; elles font

faillies quand cela leur manque.,

La devife eft un compofé de ligures & de paroles.

On a donne à la ligure le nom de corps, & aux paroles

celui d’ame ,. parce que comme le corps 8c l’ame

joints enfemble font un compofé naturel, certaines

figures & certaines paroles étant unies, font une

devife. On dit certaines figures 8c certaines paroles; car

toutes fortes de ligures 8c toutes fortes de paroles

n’y font pas propres, 8c il faut obferver exactement

quelles font les conditions des unes 8c dés autres.

Voici celles qui regardent les ligures 8c les corps.

D E V

Les ligures qui entrent dans la compofition de la

devife, ne doivent avoir rien de monftrueux ni d’irrégulier

, rien qui foit contre la nature des chofes ou

contre l’opinion commune des hommes, comme feraient

des ailes attachées à un animal qui n’en a

point, un aftre détaché du ciel ; car la devife étant

effentiellement une métaphore & un fynibole naturel

, elle doit être fondée fur quelque chofe de connu

8c de certain, 8c non pas fur le hafard ou fur

l’imagination.

Le corps humain ne doit point entrer dans les devi*

Jes ; car la devife étant elTentiellement une limilitude,

fa fin eft de montrer la proportion qu’il y a entre

l’homme & la figure fur quoi la limilitude eft fondée :

or ce ferait comparer l’homme avec foi-même, que

de prendre un corps humain pour fujet de limilitude ,

puifqu’en quelqu’état 8c fous qüelqu’habit que ce

corps humain paroiffe, c’eft toujours un homme.

D ’ailleurs la limilitude dont il s’agit doit être in-

génieufe ; or il ne faut pas faire de grands efforts

d’efprit pour trouver quelque convenance entre un

homme 8c un homme. Il y a plus de fubtilité à trouver

un rapport jufte 8c une reffemblance parfaite

entre deux objets éloignés, comme entre un homme

8c une fleur- ; d’ailleurs la reffemblance dont il s’agit

n’eft pas une reffemblance fimple, mais métaphorique

: d’oii il s’enfuit que quand la figure humaine

pourrait être le fondement d’une belle comparaifon ,

on ne devrait pas la recevoir, ne pouvant être le

fondement d’une véritable métaphore ; car la métaphore

ne fe fait que quand on tranfporte une lignification

de fon lieu propre à un fujet étranger, ce

qui ne fe peut faire à l’égard de l’a&ion d’un homme

& de celle d’un autre homme ,■ tous deux étant dé

même efpece 8c dans le même ordre.

Les vrais corps des devifes fe doivent prendre de

la nature 8c des arts. La nature fournit à l’efprit tous

les êtres fenfibles qui ont des propriétés particulières

, comme font les aftres, les météores, les fleurs *

les animaux. Les arts nous préfentent leurs ouvrages

& leurs inftrumens, par exemple un miroir, un cadran

folair.e, un compas, une équerre ; car quoique

ces fortes de chofes ne foient pas naturelles, à

prendre ce mot dans fa propre lignification, elles Ont

des propriétés réelles & véritables, qui peuvent

fervir de fondement à des limilitudes 8c à des com-

paraifons.

Il faut que .le corps de la devife foit noble & agréa2

ble à la vûe ; car la devife ayant été inftituée pour

déclarer un deffein héroïque, Si étant de fon effence

une métaphore, une figure baffe 8c difforme ne lui

convient pas.

Ce n’eft pas encore affez que. la figure foit noble

& agréable, il faut de plus qu’elle loit connue , 8c

qu’elle fe faffe même reconnoître dès qu’on la v o it ,

car un objet inconnu ne touche point.

Le mot ou l’ame de la devije doit être proportionné

à la figure ; car l’un 8c l’autre devant faire un compofé

femblable en quelque façon à celui que la matière

& la forme font enfemble, il eft néceffaire qu’il

y ait de la proportion entre l’un & l’autre , à-peu-

près comme il y en a entre la' matière & la forme.

Cette proportion demande que le mot convienne au

corps dont il eft l’ame, & qu’il lui convienne de

forte qu’il nepuiffe convenir à une autre figure, non

plus que l’ame de l’homme ne peut convenir au corps

du lion.

Il rie faut cependant pas que le mot ait un fens

achevé, & la raifon eft que devant faire un compôfe

avec la figure, il doit être néceffairement partie , &

par conféquent ne pas fignifier tout, ni avoir le fens-

entier qu’ont le mot & le corps étant joints enfemble

; car la fignification qui fait la forme & l’efprit

de la devife, réfulte de la fignification du corps 8c

D E Y

celle des paroles. La fignification du corps prife

féparement, eft imparfaite , celle des paroles l’eft

aufli ; mais la fignification qui réfulte de l’un & de

l’autre, eft entière : c’eft ce qui fait qu’une dçs plus

effentielles qualités du mot doit être de ne rien énoncer

qui ne fe puiffe vérifier dans la figure. '

Ce font-là à-peu-près les principes dont il ne faut

pas s’écarter pour faire une bonne devife ; ils font extraits

du livre du P. Bouhours, intitulé, Entretiens

d’A rifle & d'Eugene, où cette matière eft traitée fort

au long, 8c dans lequel on trouvera un très-grand

nombre de devifes compofées fuivant ces principes :

ils font beaucoup plus étendus dans cet ouvrage

qu’ils ne font ic i , mais on croit en avoir rapporté

les plus effentiels.

DEUNX , f. m. ( Hifl. ancl) c’eft une divifion de

la livre romaine, qui contient onze onces, ou bien

onze douzièmes de quelque mefure, c’eft-à-dire la

mefure entière moins une once. Voye^ Onc e. (G)

DEVOIR , f. m. (Droit nat. Relig. nat. Morale.)

en latin officium. Le devoir eft une a&ion humaine

exactement conforme aux lois qui nous en impofent

l’ôbligation.

On peut conlidérerH’homme, ou comme créature

de D ieu, ou comme doiié par ion Créateur de certaines

facultés, tant du corps que de l’ame, defquel-

les l’effet eft fort différent, félon l’ufage qu’il en fait ;

ou enfin comme porté & nécefîité même par fa condition

naturelle , à vivre en fociété avec fes fem-

blables.

La première relation eft la fource propre de tous

les devoirs de la loi naturelle, qui ont Dieu pour objet,

8c qui font compris fous le nom de religion naturelle.

Il n’eft pas néceffaire de fuppofer autre chofe : un

homme qui ferait feul dans le monde , devrait &

pourrait pratiquer ces devoirs, du moins les principaux

, d’où découlent tous les autres.

La fécondé relation nous fournit par èlle-même

tous les devoirs qui nous regardent nous-mêmes, &

que l’on peut rapporter à l’amour propre, o u , pour

ôter toute équivoque , à l’amour de loi-même. Le

Créateur étant tout fage, tout bon, s’eft propofé

fans contredit, en nous donnant certaines facultés

du corps 8c de l’ame , une fin également digne de

lu i, 8c conforme à notre propre bonheur. Il veut

donc que nous faflions de ces facultés un ufage qui

réponde à leur deftination naturelle. D é - là naît'

l’obligation de travailler à notre propre conferva-

tion, fans quoi nos facultés nous feraient fort inutiles

; 8c énfuite de les cultiver 6c perfectionner autant

que le demande le but pour lequel elles nous ont été

données. Un homme qui fe trouverait jette dans une

île deferte, fans efpérance d’en fortir 8c d’y avoir

jamais auçun compagnon , ne ferait pas plus aiifo-

rifé.par-là à fe tuer, à fe mutiler ou à s’ôter l’ufage

de la raifon, qu’à ceffer d’aimer Dieu 8c de l’hono-

rer.L

a troifieme & derniere relation eft le principe

des devoirs de la loi naturelle, qui fe rapportent aux

autres hommes. Quand je penfe que Dieu a mis au

monde dès êtres fembtables à moi, qu’il nous a tous

faits égaux ; qu’il'nous^"a' donné à tous une forte inclination

de vivre en fociété , & qu’il a difpofé les

chpfes de telle maniéré qu’un homme ne peut fe

conferver ni fubfifter fans le fecours de fes fembla-

bles, j’infere de-là que D ieu , notre créateur 8c notre

pere commun, veut que chacun de nous obferve

tout ce qui eft néceffaire pour entretenir cette fociété

, & la rendre également agréable aux uns &

aux autres.

Ce principe de la fociabilité e f t , je l’avoue , le

plus éténdù 8c le plus fécond ; les deux autres même

viennent s’y joindre ehfuite, 8c y trouvent une

ample matière dé s’appliquer; mais il de s’enfuit

Tome IV%

' D E V m

point de-là qu’on doive les confondre & les faire dépendre

de la fociabilité, comme s’ils n’avoient pas

leur force propre & indépendante. Tout ce qu’on

doit dire, c’eft qu’ic i, comme par-tout ailleurs , la

fageffe de Dieu a mis une très-grande liaifon entre

toutes les chofes qui fervent à fes fins.

La nature humaine ainfi envifagée, nous découvre

la volonté du Créateur, qui eu le fondement de

1 obligation où hous fommes de fuivre les réglés renfermées

dans ces trois grands principes de nos devoirs.

L’utilité manifefte que nous trouvons enfuite

dans leur pratique, c’eft un motif, & un motif très-

puiffant pour nous engager à les remplir.

Dans cette efpece de ftibordination qui fe rencontre

entre les trois grands principes de la loi naturelle,

que je viens d’établir, s’il fe trouve, comme il arrive

quelquefois, qu’on ne puiffe pas en même tems

s’acquitter des devoirs qui émanent de chacun, voici,

ce me femble, la maniéré dont on doit régler entre

eux la préférence en ces cas-là. i°. Les devoirs de

l’homme envers Dieu l’emportent toûjours fur tous

les autres. 20. Lorfqu’il y a une efpece de conflit

entre deux devoirs d’amour de foi-même , ou deux

devoirs de fociabilité, il faut donner la préférence à

celui qui eft accompagné d’un plus grand degré d’utilité

; c’eft-à-dire qu’il faut voir fi le bien que l’on

fe procurera, ou que l’on procurera aux autres en

pratiquant l’un de ces deux devoirs , eft plus confi-

dérable que le bien qui reviendra ou à nous ou à autrui

de l’omiflion de ce devoir, auquel on ne fauroit

fatisfaire fur l’heure fans manquer à l’autre. 30. S i,

toutes chofes d’ailleurs égales, il y a du conflit entre

un devoir d’amour de foi-même, & un devoir de

fociabilité , foit qué ce conflit arrive parle fait d’autrui

, ou non, alors l’amour de foi-même doit l’emporter

; mais s’il s’y trouve de l’inégalité , alors il

faut donner la préférence à celui de ces deux fortes1

de devoirs qui eft accompagné d’un plus grand degré

d’utilité. Entrons maintenant dans le détail des trois

clàffes générales fous lefquelles j’ai dit que tous nos

devoirs'étùlent renfermés : ee fera faire avec le lecteur

un côiirs abrégé de Morale dans un feul article ,

il aûrpit tort de s’y refufer.

Les devoirs de l’homme envers Dieu, autant qu’on

peut les découvrir par les feules lumières de la raifon,

fe réduifent en général à la connoiffance & au

culte de cet être fouverain. Foye^ D ie u . Foyer

auffi 'C u l t e .

■ Les devoirs de l’homme par rapport à lui-même %

découlent directement 8c immédiatement de l’amour

de foi-même , qui oblige l’homme non-feulement à

fé conferver autant qu’il le peut, fans préjudice des

lois de la religion & de la fociabilité, mais encore à

fe mettre dans le meilleur état qu’il lui eft poflible ,

pour acquérir tout le bonheur dont il eft capable ;

étant compofé d’une ame & d’un corps, il doit pren-

dfè foin de l’une & de l’autre.

Le foin de l’ame fe réduit en général à fe former l’ef-

prit & le coeur ; c’ëft-à:dire à fe faire des idées droites

du jufte prix des chofes qui excitent ordinairement

nos idées ; à les bien régler -, 8c à les conformer aux

maximes de là droite raifon & de la religion : c’eft à

quoi tous les hommes font indifpenfablement tenus.

Mais il: y a encore une autre forte de culture de l’a-

me, qui, 'quoiqu’elle ne foit pas abfolument néceffaire

pour le bien acquitter des devoirs communs à

tous les hommes , eft très-propre à orner 8c perfectionner

nos facultés, & à rendre la vie plus douce

8c plus agréable : c’eft celle qui conlifte dans l’étude

des Arts & des Sciences^! y a des connoiffances

néceffaires à tout le monde, & que chacun doit acquérir

; il y en a d’utiles à tout le monde ; il y en a

qui ne font néceffaires ou utiles qu’à certaines personnes

> c’eft'à-dire à ceux qui ont embraffé un çer^