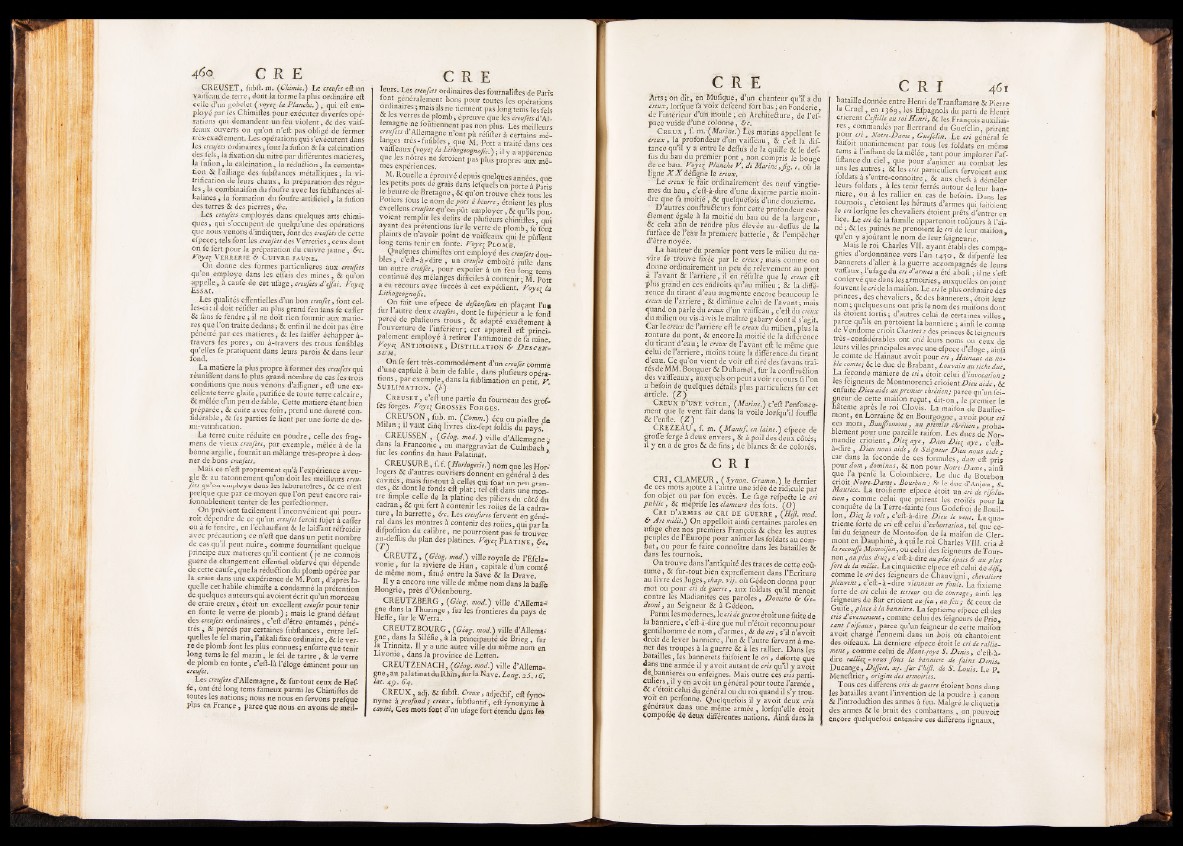

CREUSET, fubft. m. (Chimie.') Le creufet eft un

yaifleau de terre, dont la tonne la plus ordinaire eft

celle d’un gobelet (voyez La Planche. ) , qui eft employé

par lés Chimiftes pour exécuter diverfes opérations

qui demandent un feu violent, & des vaif-

feîiux ouverts ou qu’on n ’eft pas obligé de fermer

très-exa&ement. Les opérations qui s’exécutent dans

les creujets ordinaires, font la fufion & la calcination

des fels, la fixation du nitre par différentes matières,

la fufion, la calcination, la réduâion, la cementation

& l’alliage des fubftances métalliques, la v itrification

de leurs chaux , la préparation des régules

, la com'binaifon du fouïfe avec les fubftances al-

kalines , la formation du foufre artificiel, la fufion

des. terres & des pierres, 6yc.

Les creufets employés dans quelques arts chimiques

, qui s’occupent de quelqu’une des opérations

que nous venons d’indiquer, font des creufets àt cette

efpece; tels font les creufets des Verreries., ceux dont

on fe fert pour la préparation du cuivre jaune, &c.

Voye^ V e r r e r i e & C u i v r e j a u n e .

Qn donne des formes particulières aux creufets

qu on employé dans les effais des mines, & qu’on

appelle, à caufe de cet ufage, creufets d’cjfai. Foyer

E s s a i .

Les qualités effentielles d’un bon creufet, font celles

ci : il doit refifter au plus grand feu fans fe caffer

& fans fe fendre ; il ne doit rien fournir aux matières

que 1 on traite dedans ; & enfin il ne doit pas être

pénétré par ces matières, & les laiffer échapper à-

travers fes pores, ou à-travers des trous fenfibles

qu’elles fe pratiquent dans leurs parois & dans leur

fond.

ï La matière la plus propre à former des creufets qui

réunifient dans le plus grand nombre de cas les'trois

conditions que nous venons d’afligner, eft une excellente

terre glaife, purifiée de toute terre calcaire,

& mêlée d’un peu de fable. Cette matière étant bien

préparée, & cuite avec foin, prend une dureté con- i

fidérable, & fes parties fe lient par une forte de demi

vitrification.

La terre cuite réduite en poudre, celle des frag-

mens de vieux creufets, par exemple, mêlée à de la

bonne argille, fournit un mélange très-propre à donner

de bons creufets.

Mais ce n’eft proprement qu’à l’expérience aveugle

& au tâtonnement qu’on doit les meilleurs creufets

qu’on employé dans les laboratoires, 8c ce n’eft

prefque que par ce moyen que l’on peut encore rai-

fonnablement tenter de les perfeâionner.

On prévient facilement l ’inconvénient qui pourvoit

dépendre de ce qu’un creufet feroit fujet à caffer

ou à fe fendre, en réchauffant & le laiffant réfroidir

avec précaution ; ce n’eft que dans un petit nombre

de cas qu’il peut nuire , comme fourniffant quelque

principe aux matières qu’il contient ( je ne connois

guere de changement effentiel obfervé qui dépende

de cette caufe, que la réduction du plomb opérée par

la craie dans une expérience de M. Pott, d’après laquelle

cet habile chimifte a condamné la prétention

de.quelques auteurs qui avoient écrit qu’un morceau

de craie creux, étoit un excellent creufet pour tenir

en fonte le verre de plomb) ; mais le grand défaut

des creufets ordinaires, c’eft d’être entamés, pénétrés

, & percés par certaines fubftances, entre lef-

quelles le fel marin, l’alkali fixe ordinaire, & le verre

de plomb font les plus connues; enforfe que tenir

long tems le fel marin, le fel de tartre, & le verre

de plomb en fonte, c’eft-là l’éloge éminent pour un

creufet. r

Les creufets d’Allemagne, & fur-tout ceux de Hef-

fe , ont été long tems fameux parmi les Chimiftes de

toutes les nations ; nous ne nous en fervons prefque

pUis en France, parce que nous en ayons de meilleurs.

Les crtufets ordinaires des fournaliiles de Paris

lont généralement bons pour toutes les opérations

ordinaires ; mais ils ne tiennent pas long tenis les fels

, les verres de plomb, épreuve que lés mufiis d’Al-

iemagne ne îoûtiennent -pas non plus. Les meilleurs

mujetré Allemagne n’ont pû réfifter A certains mélanges

tres-fufibles, que M. Pott a traité dans ces

VHffeMxÇvoy^liaogiogHoj!'.); g g j a apparence

que les nôtres ne ferment pas plus propres aux mê-

nies expériences.

M. Rouelle a éprouvé depuis quelques années, que

les petits pots de grais dans lefquels on porte à Paris

le beurre de Bretagne-, & qu’on trouve chez tous les

Potiers fous le nom de/wo à ban c, étoient les plus

exçMlélis creufets qtt’oh pût employer, Sc qu’ils pou-

voiern remplir lés defîrs de plufieurs cliilïtiïles, qui

ayant des prétentions fur le Verre de ploitib , fe font

plaints de n’avoir point dé vaiffeaux qui le pûffenr

long tems tenir en fonte. Foyez P l o m b .

Quelques chimiftes ont employé des enufets doubles,

c’elt-à/dire , un crèufei emboîté jnfte dans

Un autre mûfet, pour expofer à un feu long tems

continué des mélanges difficiles à contenir; M. Pott

a eu retours avec fuccès A cet expédient. Voyer la

Litkogeognojie. x

On fait une efpece de defiinfum eh plaçant l’u ,

lui-1 autre deux creufets, dont le fupérièur a le fond

percé de plufieurs « b u s , & adapté exàftement à 1 ouverture de l’inférieur ; cet ap’pàréil eft princi-

paiement employé à retirer l’antimoine de fa raine

royc{ A n t im o i n e , D i s t i l l a t i o n & D esc ex-

S U M .

On fe fert très-commodément d’un creufet comme

d une capfule à bain de fable, dans plufieurs opérations

, par exemple, dans la fublimation en petit. F

S u b l im a t i o n , (b)

C r e u s e t , c’eft une partie du fourneau des greffes

forges. Foye{ G r o s s e s F o r g e s .

m* (Comm.) écu ou piaftre de

Müan ; il vaut cinq livres dix-fept foldis du pays".

CREUSSEN , (pèog. mod. ) ville d’Allemagne ;>

dans la Francome , au marggraviat de Culmbach .

iur les confins du haut Palatinat.

CREUSURE, f. f. (Horlogerie.) nom que les Horlogers

8c d autres ouvriers donnent en general à des

cavités, mais fur-tout à celles qui font un peu grandes,

& dont le fonds eft plat; tel eft dans une montre

fimple celle de la platine des piliers du côté du

cadran, & qui fert à contenir les roiies de la cadra-

ture, la barrette, &c. Lés creufures fervent en général

dans les montres à contenir des roues, qui par la

difpofition du calibre, ne pourraient pas fe trouver

( T ) C^~US P^an Patines. Feyez Pla t in e , &c+

CR EUT Z, (Géog. mod.) ville royale de l’Efcla-

vome, fur la riviere de Hun, capitale d’un comté

de même nom , fitué entre la Save & la D rave.

Il y a encore une ville de même nom dans la baffe

Hongrie, près d’Odenbourg.

CREUTZBERG, (Géog. mod.) ville d’Allema-3

gne dans la Thuringe, fur les frontières du pays de

Heffe, ftir le Verra.

CKEUTZBOURG, (Géog. mod.) ville d’Allemagne

, dans la Silefie, à la principauté de Brieg , fur

la Trinnitz. Il y a une autre ville du même nom en

Livonie, dans la province dé Letten.

CREUTZENACH, (Géog. mod.) ville «3’AIlema-i

gne, au palatinat du Rhin, fur là Nave. Long. 23. i G,

lat. 4£). 64.

CREUX, adj. & fubft. Creux, adjectif, eft fyno'

nyme à profond; creux, fubftantif, eft fynonyine à

cavitéf Ces mots font d’un ufage fort étendu dans Ieô

Arts; on dit, en Mtifîtfue, d’un chanteur qu’il a du

creux, lorfquë fa Voix dëfcehd fort ‘bas ; en Fonderie

de l’intérieur d’un ttîôule ; en Archite&ure, de l’ef-

pace vuide d’ufie côlônne, :&c. '

C r e u x ; f. m. f Marine.) te s marins appellent le

creux, la profondeur d’un vaiffëau, & c’eft la distance

qu’il y a eritFe'te’deflÜs’âe‘'îâ qûxlle & le def-

fus du bau du prefiiièr pont, höh compris le bouge

de ce bâu. F ô f ei Flanche F . de Marine 3fig. p i i la

ligne X AT.defighe lê creux. *

• Le ànuïc fe fàit Ordihairémenf'dés neuf vingtièmes

du b,au, c’eft-à-dire d’une dixiéme partie moin-

dre que fa ftioitié, & quelquefois d’uné douzième.

D ’aiitres conftrüôèurs font cétté profondeur exactement

egale à la moitie.dü bau ou de la largeur,

& cela afih de réndre plus élevée âu-deffus de la

furface de 1 êàU la première baftérié, 8c l’empêcher

d’être rtôyéé. '

La hauteur du premier pont vers le milieu du navire

fë trouvé fixée par le 'creux; mais comme on

donne ordinairemëfit un peti de rélevement au pont

à l’avant & rarriêre , il eh reïiilfo que le creux eft

piiïs grand èh ce's endroits, qu’au milieu ; & la diéé-

rence du tirant d’eau augmente encore beaucoup lé

Cféuic dé l’arrierë, & diminue celui de l’avant ; mais

quand on parle 8\\ creux d’un vaiffeaü, c’eft du creux

du milieu ou vis-à-vis le maître gàbary dont il s’agit.

C'âr le créùx dè'l’ârriére eft le creux du milieu, plus la

tonture du pont, & encore, la moitié cle la différence :

du tirant d’eau ; le creux de i’àvant eft lé même que

celui de l’àrrierë, riioms toute la différence-du tirant

d’eau. Ce qu’on vient de voir eft tiré dés favàris trai-

rés de MM. Bougucr & Duhahnël, ;fuY la conftruaion

dés Vaiffeaux, auxquels on peut avoir recours fi l’on

a bdoin de quelques détails plus particuliers fur cet

article. ( Z )

CRËt7X d ’u n e v o i l e , (Marine?) c’eft l’enfonce-

ment que le vent fait dans la voile lorfqu’il fouffle

8c l’enfle. (Z )

. CREZEAU., f. m. (Manuf, eh laine.) efpece dè

greffe ferge à deux envers, & à poil des deux côtés;

il y en a dè gros 8c de fins ; de blancs & de colorés.

C R I

C R I , CLAMEUR, ( Synon. Gramm?) le dernier

de cés mots ajoute à l’autre une idée de ridicule par

fon objet ou par fon excès. Le fage refpe&e le cri

public y 8c méprife les clameurs des fots. (O)

C r ï d ’ a r m é s o à CR I d e g u e r r e , (Hiß. mod.

& Art milit.) On appelloit ainfi certaines paroles en

ufage chez nos premiers François & chez les autres

peuplés dé l’Europé pour animer.les foldats au combat,

pu pour fe faire connoltre dans les batailles &

danis les tournois.

On trouve dans l’antiquité des traces de cette coutume

, & fur-tout bien expreffement dans l’Ecriture

au livre deS Juges, chap. vij. oùGédeon donna pour

mot Ou pour cri de guerre, aux foldats qu’il menoit

contre lés Màdianites ces paroles, Domino & Ge-

deoni, au Seigneur & à Gedeon.

Parmi les modernes, le cri de guerre étoitune fuite de

la bârinîëré, C ëft-à-dire que nul n’étoit reconnu pour

gentilhomme de nom, d’armes, & de cri, s’il n’avoit

droit de lever bannière, l’un & l’autre fervant à mener

dès troupes à la guerre & à les rallier. Dans les

batailles, les bannerets faifoient le cri, defortè, que

dans une armée il y avoit autant de cris qu’il y avoit

dévbannieres ou enfeignes. Mais outre ces cris particuliers,

il y en avoit un général pour toute l’armée,

8c c etoit celui du général ou du roi quand il s’y trou-

Voit én perfonne. Quelquefois il y avoit deux cris

generaux dans une même armée, lorfqu’elle étoit

tompofée de deux différentes nations. Ainfi dans la

j Vataille clonn^e.entre Henri de Tranftamare & Pierre

la Cruel, en 13 69, les Efpagnols du parti de Henri

cnerentÇajlilU auraiHtnri, & les.François auxiliaires

, commandés par Bertrand dit Guciclin, prirent

pour f r f , Notnt-Dami, Gmfclin. Le cri général fe

tailoit unanimement par tous les foldats en même

i tems à 1 inftant de. la mêlée, tant pour implorer i ’af-

lutance du ciel, que pour s’animer au combat lep

uns les autres ; & les cris particuliers fervoient aux

.foldats .à. s entre-connoître,, & aux chefs à démêler

leurs foldats,; Aies tenir ferrés autour de leur bannière,

ott Aies rallier eii cas de befoin. Dans les

tournois, c’êtôient l'es hérauts d’armes qui/aifoient

le cri lorfque les chevaliers étoient prêts d’entrer en

lice. Le frf de la famille appartenoiî toiiiours A l’aî-

n s; & les puînés ne prenoient le a i de leur maifon

qu’en y ajoutant le nom de leur feioneurie.

Mais le roi Charles Vil. ayant.êtabli des compagnies.

d’ordonnance.vers l’an 1450, & difpenfé les

bannerets d’Æêr A la guerre accompagnés de leurs

vanaux, l ’ufage du cri d’armes a été aiioii * il ne s’eft

Confervé que dans lès armoiries, auxquelles on joint

fouvent le cri de là mailon. Le crfjeplus ordinaire des

'princes, des chevaliers, &des banneretsétoit leur

nom, quelques uns ont pris le nom des mations dont

ils etoient lortis; d’autres celui de certaines villes-,

parce qu ils en povtoient la bannière ; ainfi le comte

de Vendôme crioit Chartres : des princes 8c ièigneurs

très-cqnfidérables ont crié leurs noms ou ceux de

leurs villes principales avec une efpece d’éloge, ainft

le comte de Hainaut avoit pour cri, Hainaut au noble

comte; 8c le duc de Brabant, Louvain au riche duc.

La fécondé maniéré de cri, étoit celui d’invocation^

les feigneurs de Montmorenci crioient Dieu aide y &

énfuite Dieu aide au premier chrétien; parce qu’un fei-

gneùr de cette maifon reçut, dit-on , le premier le

bâteme après le roi Clovis. La maifon de Bauffre-

mont, en Lorraine 8c en Bourgogne, avoit pour cri

ces mots , Bauffremonty au premier chrétien, probablement

pour une pareille raifon. Les ducs de Normandie

crioient, D'H ayef Dam D ie fa y t, c’eft-

a-dire , Dieu nous aide, le Seigneur Dieu nous aide ;

car dans la fécondé de ces formules, dam eft pris

pour dom, dômihusy 8c non pour Notre-Dame, ainfi

que l’a'penfé la Colombiere. Le duc de Bourbofi

crioit Notre-Dame, Bourbon; & le duc d’Anjou 61,

Maurice. La troifieme efpece étoit un cri de réfolu1 tion, comme celui que prirent les croifés pour la

conquête de la Terre-fainte fous Godefroi de Bouillon,

Die{levolty c’eft-à-dire Dieu Le veut. La quatrième

forte de cri eft celui à?exhortation, tel que celui

du feigneur de Montoifon de la maifon de Clermont

en Dauphiné, à qui le roi Charles VIII. cria à

la recoujfe Montoifon, ou celui des feigneurs de Tour-

non , au plus dru{, c ’eft-à-dire au plus épais & au plus

fort de la mêlée. La cinquième efpece eft celui de défi,

comme le cri des feigneurs de Châuvigni, chevaliers

pleuveht, c’eft-à-dire viennent eh foule. La fixieme

forte de cri celui de terreur ou de courage, ainfi les

feigneurs de Bar crioient au feu, au feu; 8c ceux de

Guife, place à La bannière. La feptiertie efpece eft des

cris d'événement, comme celui des feigneurs de Prie,

cant Voifeaux, parce qu’un feigneur de cette maifon

avoit chargé l’ennemi dans un bois où chantoient

des oifeaux. La derniere efpece étoit le cri de ralliement

, comme celui de Mont-joye S. Denis, c’eft-à-

dire ralliez-vous fous la bannière de faint Denis.

Ducange, Differt. xj. fur l'hifi. de S. Louis. Le P.

Merieftrier, origine des armoiries.

Tous ces différens cris de guerre étoient bons dans

les batailles avant l’invention de la poudre à canon

& l’ifitroduâion des armes à feu. Malgré le cliquetis

des armes & le bruit des combattans , on pouvoit

encore quelquefois entendre ces différens fignaux.