continuellement des mots représentant des objets purement physiques et des

images perceptibles aux sens, s’employer ensuite dans une extension analogique

pour servir de signes à des opérations mentales et intellectuelles et pour peindre

des idées entièrement métaphysiques et abstraites qui n’auroient pu être exprimées

sans Je secours de ce moyen.

Or il n’y a pas lieu de douter que cette nécessité ne se soit fait sentir d’une

manière plus particulière encore à l’écriture sacerdotale des anciens Égyptiens,

dans laquelle les idées complexes n’étoient point analysées en mots, et ceux-ci

en élémens plus simples, comme dans les langues syllabiques et alphabétiques,

mais se représentoient par les images, soit de l’objet lui-même, soit d’un sens

allégorique et emblématique qu’on étoit convenu de donner à cet objet représenté

par une dérivation plus ou moins naturelle et facile à apercevoir, quoiqu’il

fût souvent très-éloigné de sa valeur primordiale.

Indépendamment des Nilomètres portatifs dont je viens de parler, les rois

d’Égypte établirent ensuite en différens endroits de ce royaume des édifices Nilo-

métriques dans lesquels on mesuroit les accroissemens périodiques du Nil, soit sur

des échelles tracées le long des parois des bassins où se rendoit l’eau du fleuve

au temps de l’inondation, soit sur des colonnes graduées qui étoient placées au

milieu de ces bassins mêmes, soit enfin sur des degrés qui s’élevoient progressivement

depuis le lit du fleuve.

Cette espèce de Ndomètre est peut-être indiquée par un autre type figuré

comme une espèce de colonne qui est représentée de deux manières : dans la

première, 0 , son fût est accompagné latéralement, dans toute sa longueur,

d’appendices indiquant une continuité de mesurages; dans la seconde, elle est

couronnée, par le haut, de plusieurs chapiteaux superposés les uns aux autres et

formant comme une échelle par leur addition successive (i).

Nous trouvons aussi dautres types figurés en forme d’échelles : tantôt ces

échelles sont simples, ^ et | | , ou même !|f, si toutefois cette dernière figure

nest pas un sistre, comme plusieurs l’ont pensé; tantôt elles sont accouplées,

j j j | . ; tantôt enfin on les voit appuyées sur la fleur de lotus ^ , et nous avons

déjà vu que cette fleur étoit l’emblème et le symbole particulier du Nil. D ’autres

hiéroglyphes encore, comme les suivans, (1MI& et , représentent des escaliers

portant des nombres différens de degrés. Un de ces derniers hiéroglyphes offre une

échelle ou un escalier descendant dans l’intérieur d’un bassin quadrangulaire, Ç

Tous ces signes me semblent également n’être autre chose que des Nilomètres

véritables : tandis que les premiers hiéroglyphes dont j’ai déjà parlé ci-dessus,

peuvent offrir limage des Nilomètres portatifs, ceux-ci me paraissent représenter

des Nilomètres construits à demeure, et compléter ainsi le système entier des

moyens qu employoient les anciens Égyptiens pour mesurer les eaux de l’inondation.

( 0 l’Histoire du ciel par Pluche, tome 1. " , flanche I I I , fig. 3.

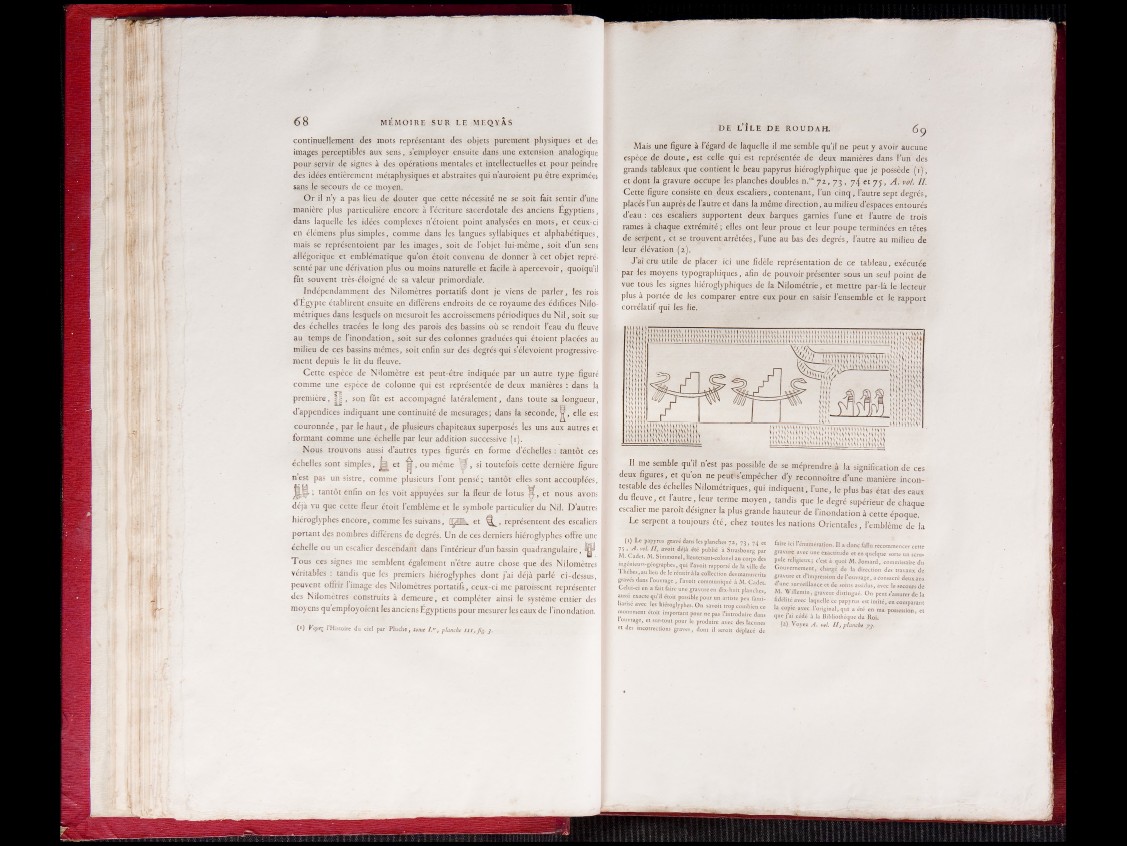

Mais une figure à l’égard de laquelle il me semble qu’il ne peut y avoir aucune

espèce de doute, est celle qui est représentée de deux manières dans l’un des

grands tableaux que contient le beau papyrus hiéroglyphique que je possède (1),

et dont la gravure occupe les planches doubles n."‘ 7 1 , 7 3 , et 7« , A . vol. II.

Cette figure consiste en deux escaliers, contenant, l’un cinq, l’autre sept degrés,

placés l’un auprès de l’autre et dans la même direction, au milieu d’espaces entourés

d’eau : ces escaliers supportent deux barques garnies l’une et l’autre de trois

rames à chaque extrémité ; elles ont leur proue et leur poupe terminées en têtes

de serpent, et se trouvent arrêtées, l’une au bas des degrés, l’autre au milieu de

leur élévation (2).

J’ai cru utile de placer ici une fidèle représentation de ce tableau, exécutée

par les moyens typographiques, afin de pouvoir présenter sous un seul point de

vue tous les signes hiéroglyphiques de la Nilométrie, et mettre par-là le lecteur

plus à portée de les comparer entre eux pour en saisir l’ensemble et le rapport

corrélatif qui les lie.

i m m m i i Vï ¡ i i i i i i i i i h 1k 11b11 s bh II iI ' iil bH i 1b1 i IIh I Pjîî.'i 11 h( H p uh j IîMp

I ( 1i1j j , 11H ( y y H ii ij 11 vil M)U" MM

1 1

ni v

if I‘ pI

HMimM f p mHm êm mM )(

h i l 1

.jl iitm j ! S i|| l l)Ul i (Iin) i.iw>'lnl iil 1l '!i !' ¡i iIi lu !e i r! tia ) f/ X uu/jJ.}M J}i >s ii Ji ?i ii )l îi ii ii ii iS lî tMii} Js !' ii l; i!.'siiii xIiïTtt-'T / '> " Sum

i!'!)!!»!!

I

vv HH'S rfü mymv Üil llnÜiililMitliiiihiiWfieH

l'h ill I i ¡i*j ii1 :iii! i1 ,111 li1 uu 11

i• l I ul i1l1lV

Il me semble qu’il n’est pas possible de se méprendre à la signification de ces

deux figures , et qu’on ne peur-s’empêcher d’y reconnoitre d’une manière incontestable

des échelles Nilométriques, qui indiquent, l’une, le plus bas état des eaux

du fleuve, et l’autre, leur terme moyen, tandis que le degré supérieur de chaque

escalier me paraît désigner la plus grande hauteur de l’inondation à cette époque.

Le serpent a toujours été, chez toutes les nations Orientales, l’emblème de la

(1) Le papyrus gravé dans les planches 72, 73 , 74 et

75 , A. vol. //, avoit déjà été publié à Strasbourg par

M. Cadet. M. Simmonel, lieutenant-colonel au corps des

ingénieurs-géographes, qui i’avoit rapporté de la ville de

Thébes,au lieu de le réunir à la collection des manuscrits

gravés dans l’ouvrage , .I’avoit communiqué à M. Cadet.

Celui-ci en a fait faire une gravure en dix-huit planches,

aussi exacte qu’il étoit possible pour un artiste peu familiarisé

avec les hiéroglyphes. On savoit trop combien ce

monument étoit important pour ne pas l’introduire dans

l’ouvrage, et sur-tout pour le produire avec des lacunes

et des incorrections graves, dont il serait déplacé de

faire ici l’énumération. II a donc fallu recommencer cette

gravure avec une exactitude et en quelque sorte un scrupule

religieux; c est à quoi M. Jomard, commissaire du

Gouvernement, charge de la direction des travaux de

gravure et d’impression de l’ouvrage, a consacré deux ans

d une surveillance et de soins assidus, avec le secours de

M. Willemin, graveur distingué. On peut s’assurer de la

fidélité avec laquelle ce papyrus est imité, en comparant

la copie avec l’original, qui a été en ma possession, et

que j’ai cédé à la Bibliothèque du Roi.

(a) Voyez A . vol. I I , planche 73.