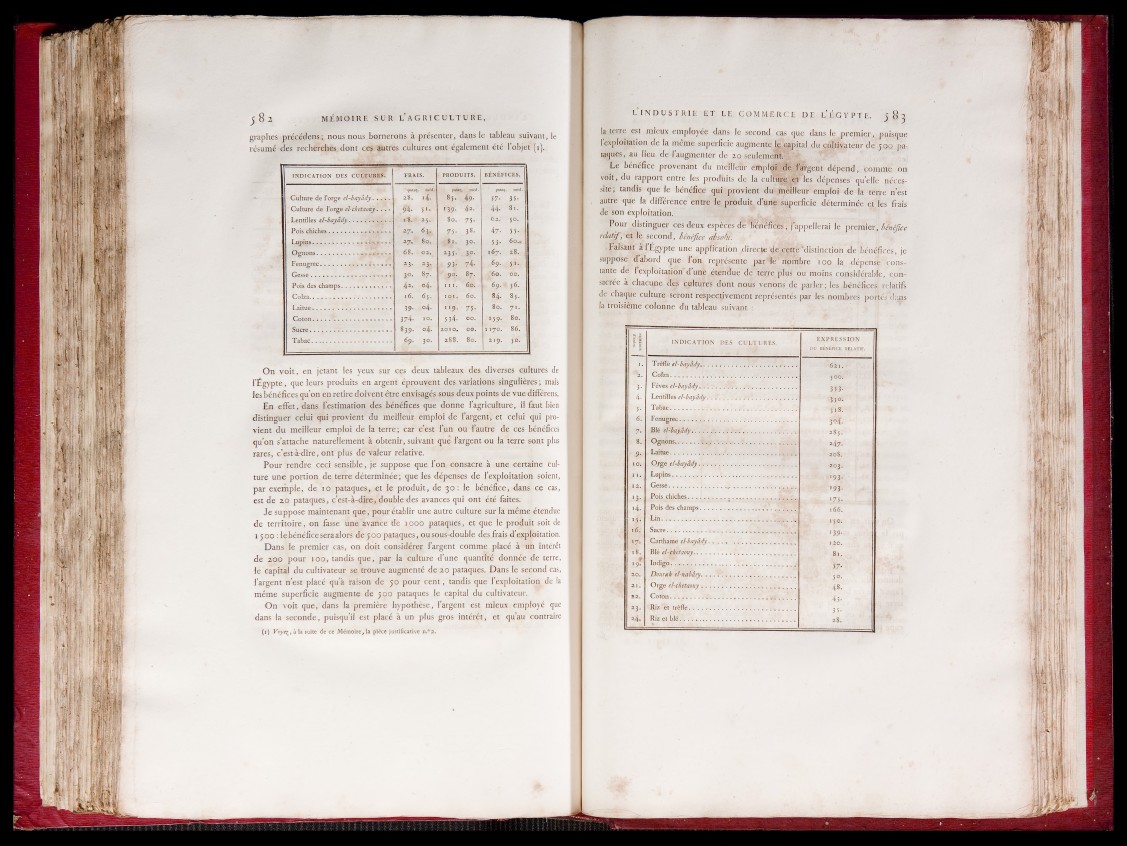

graphes précédons; nous nous.bornerons à présenter, dans le tableau suivant, le

résumé des recherches; dont ces autres cultures ont également été l’objet (1).

INDICATION DES CULTURES. FRATS. PRODUITS. BÉNÉFICES.

y»uq ni éd. p»»q ikmtìi pattq mcd.

Culture de l’orge el-bayâdy. . . . . 28. 14. 8S. 49* 57' 35*

Culture de l’orge clcheïaony. . . . fffc 5 n 13 p. 42. 44» 8 i.

Lentilles el-bayâdy............ vr » • i 8. 2 5- 80. 75- 62. 5°.

Pois chiches.......................... . • «. 27. 63. 75- 38. 47- 55-

Lupins........... . . . . . . . . . . . . . . . . . * 7* 80. 81. 3°. 53- do.«

Ognons............................-, S | * * û <58. 02. -3 5* 39- id 7. 28.

Fenugrec.................... 25. 2 3* 93* 74. dp. 5 1 '

Gesse 3°* 87. , 9°* 87. fdo. 00.

Pois des champs. . . . . . . . . . . . . 4*. 04. 1 1 1 . do. ■ dp.« 56.

Colza...................................... id. d>. 101. do. 84. »SLaitue............

.................................. 39* 04. n p . 7 5 ' 80. p s

Coton. . . . . .................................. 374 10. 5 34. 00. 1 59' 80.

Sucre................................................. s j 9. 04. 2010. 00. 1170. 86.

Tabac................................................ 69. 30. 288. 80. 2 ip . 5° '

On voit, en jetant les yeux sur ces deux tableaux des diverses cultures de

l’Égypte, que leurs produits en argent éprouvent des variations singulières ; mais

les bénéfices qu’on en retire doivent être envisagés sous deux points de vue difFérens.

En effet, dans l’estimation des bénéfices que donne l’agriculture, il faut bien

distinguer celui qui provient du meilleur emploi de l’argent, et celui qui provient

du meilleur emploi de la terre; car c’est l’un ou l’autre de ces bénéfices

qu’on s’attache naturellement à obtenir, suivant que l’argent ou la terre sont plus

rares, c’est-à-dire, ont plus de valeur relative.

Pour rendre ceci sensible, je suppose que l’on consacre à une certaine Culture

une portion de terre déterminée; que les dépenses de l’exploitation soient,

par exemple, de 10 pataquès, et le produit, de 30; le bénéfice, dans ce cas,

est de 20 pataquès, c’est-à-dire, double des avances qui ont été faites.

Je suppose maintenant que, pour établir une autre culture sur la même étendue

de territoire, on fasse une avance de 1000 pataquès, et que le produit soit de

1 y 00 : lebénéficeseraalors de y00 pataquès, ousous-double des frais d’exploitation.

Dans le premier cas, on doit considérer l’argent comme placé à un intérêt

de 200 pour 100, tandis que, par la culture d’une quantité donnée de terre,

le capital du cultivateur se trouve augmenté de 20 pataquès. Dans le second cas,

l’argent n’est placé qu’à raison de 50 pour cent, tandis que l’exploitation de la

même superficie augmente de 500 pataquès le capital du cultivateur.

On voit que, dans la première hypothèse, l’argent est mieux employé que

dans la seconde, puisqu’il est placé à un plus gros intérêt, et qu’au contraire

(1) Voye^y à la suite de ce Mémoire,la pièce justificative n.°2.

la telre est mieux employée dans le second cas que dans le premier, puisque

I exploitation de la meme superficie augmente, lç capital du cultivateur de yqo pataquès,

au lieu de l’augmenter de 20 seulement.

Le bénéfice provenant du meilleur effiplgi de l’argeot dépend, comme on

voit, du rapport entre les produits de la culture et* les dépenses'qu’elle nécessite;

tandis que le bénéfice qui provient du meilleur emploi de la terre n’est

autre que la différence entre le produit d’une superficie déterminée et les frais

de son exploitation.

Pour distinguer ces deux espèces de'bénéfices, j’appellerai le premier, bénéfice

relatif, et le second, bénéfice absolu.

Faisant à l’Egypte une application .directe de cette "distinction de bénéfices, je

suppose d abord que 1 on représente par le'* nombre 100 la dépense constante

de 1 exploitation d’une étendue de terre plus ou moins considérable, consacrée

à chacune des cultures dont nous venons de parler; les bénéfices relatifs

de chaque culture seront respectivement représentés par les nombres portés clans

la troisième colonne du tableau suivant :

I N D I C A T I O N D E S C U L T U R E S .

E X P R E S S IO N

DU BÉNÉFÌCE RELATIF.

1 . T r è f l è el-bayâdy,............................... d 2 l .

B §j 5 0 0 . ‘

3* Fèves el-bayâdy. . ...................... 353-

4 . Lentilles el-bayâdy.. ", . . . . : BH .................. 3 5 0 .

_

3 1 S .

d . Fenugrec................................ 3 0 4 .

7- Blé el-bayâdy........................................... 2s , .

8 . Ognons.. . . . . .......................................... 247-

9 - Laitue........................................................ 2 0 8 .

1 0 . Orge el-bayâdy........................................ 2 0 3 .

1 1 . Lupins........................... .. . . . . . . . . ■93-

>93-

* 3- Pois chiches....................................................... L 1 7 5 .

1 4 . Pois des champs...................................... .. . 1 6 6 .

Lin............................................................... 1 5 0 .

i d . Sucre..............................................................

1 7 . Carthame el-bayâdy............................................... 1 2 0 .

1 8. Blé el-cketaouy.............................................. 8 l .

i p . Indigo................................................ . . 57«

2 0 . Dourah el-nabâry.......... .................. .... 5 0 .

2 1 . Orge el-chetaouy.................................. .... 48.

2 2 . Coton................... .......................................... . 4 s -

2 3 . Riz et trèfle................................................. 35 -

^ 4 . Riz et b l é . ............................................................. 2 8 .