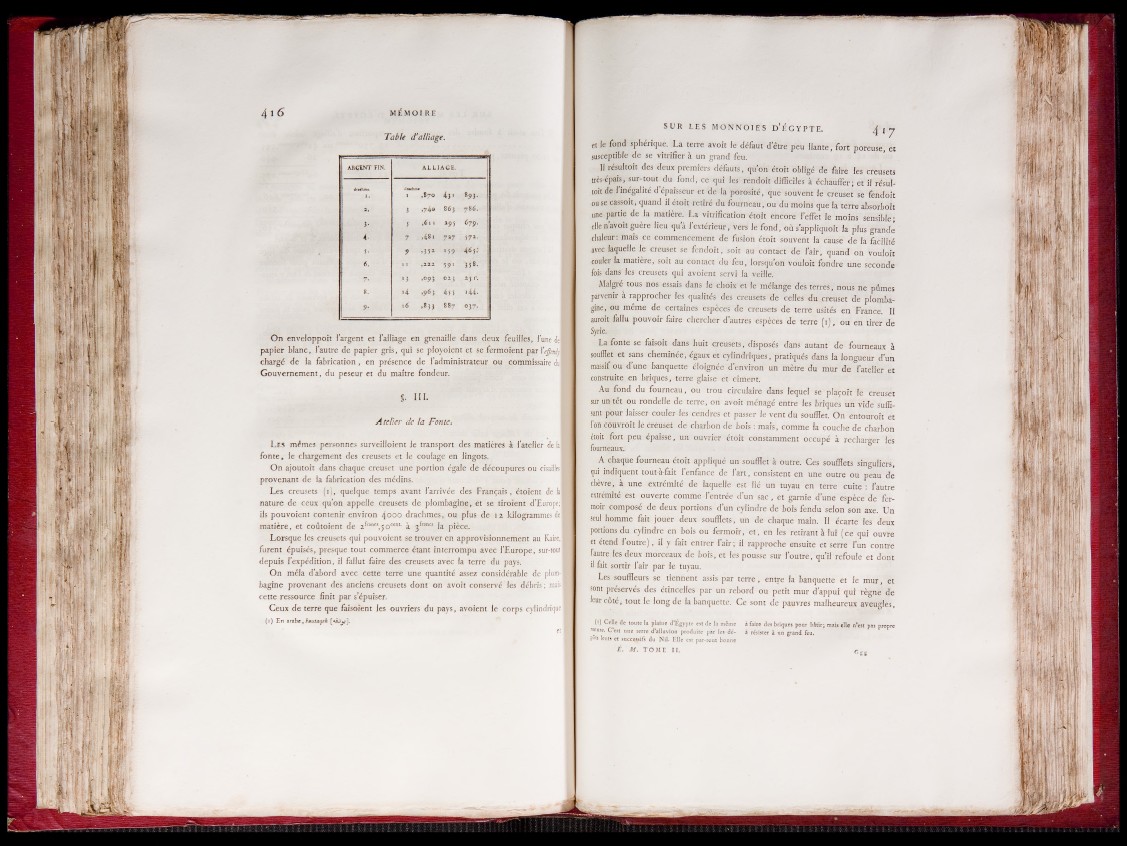

Table d’alliage.

ARÇENT FIN. ALLIAGE.

Jruhm«. 1. .Irtchm« 1 ,870 ¿3* 893-

2, 3 >74® 8 63 78 6,

}• 5 ,61 1 29 5 67 ÿ.

4- 7 ,481 7*7 S72-

!■ 9 >35* 1 59 46 !•'

6. 11 ,222 591 358.

7- '3 >°9 3 023 aji\

S. >4 >96 3 455 ■ 44.

9- 16 >833 S87 037.

On enveloppoit l’argent et l’alliage en grenaille dans deux feuilles, l’une de]

papier blanc, l’autre de papier gris, qui se ployoient et se fermoient par r<ÿfl!Àl

chargé de la fabrication, en présence de l’administrateur ou commissaire diil

Gouvernement, du peseur et du maître fondeur.

5- III.

Atelier de la Fonte.

Les mêmes personnes surveilloient le transport des matières à l’atelier de la.

fonte, le chargement des creusets et le coulage en lingots.

On ajoutoit dans chaque creuset une portion égale de découpures ou cisailles!

provenant de la fabrication des médins.

Les creusets (i), quelque temps avant l’arrivée des Français, étoient de la]

nature de ceux qu’on appelle creusets de plombagine, et se tiroient d’Europe;

ils pouvoient contenir environ 4 ° ° o drachmes, ou plus de 12 kilogrammes de

matière, et coûtoient de 2fra““ ,y o "nt- à 3franC! la pièce.

Lorsque les creusets qui pouvoient se trouver en approvisionnement au Kaire,

furent épuisés, presque tout commerce étant interrompu avec l’Europe, sur-tout]

depuis l’expédition, il fallut faire des creusets avec la terre du pays.

On mêla d’abord avec cette terre une quantité assez considérable de plombagine

provenant des anciens creusets dont on avoit conservé les débris ; mais

cette ressource finit par s’épuiser.

Ceux de terre que faisoient les ouvriers du pays, avoient le corps cylindrique

(1) En arabe, boutaqeh [*£jy ].

et le fond sphérique. La terre avoit le défaut d’être peu liante, fort poreuse, et

susceptible de se vitrifier à un grand feu.

Il résultoit des deux premiers défauts, qu’on étoit obligé de faire les creusets

très-épais, sur-tout du fond, ce qui les rendoit difficiles à échauffer; et il résultoit

de l’inégalité d’épaisseur et de la porosité, que souvent le creuset se fendoit

ou se cassoit, quand il étoit retiré du fourneau, ou du moins que la terre absorboit

u n e partie de la matière. La vitrification étoit encore l’effet le moins sensible;

elle navoit guere lieu quà 1 extérieur, vers le fond, où s’appliquoit la plus grande

chaleur: mais ce commencement de fusion étoit souvent la cause de la facilité

avec laquelle le creuset se fendoit, soit au contact de l’air, quand on vouioit

couler la matière, soit au contact du feu, lorsqu’on vouioit fondre une seconde

fois dans les creusets qui avoient servi la veille.

Malgré tous nos essais dans le choix et le mélange des terres, nous ne pûmes

parvenir a rapprocher les qualités des creusets de celles du creuset de plombagine,

ou même de certaines espèces de creusets de terre usités en France. Il

auroit fallu pouvoir faire chercher d’autres espèces de terre (1), ou en tirer de

Syrie.

La fonte se faisoit dans huit creusets, disposés dans autant de fourneaux à

soufflet et sans cheminee, égaux et cylindriques, pratiqués dans la longueur d’un

massif ou d une banquette éloignée d’environ un mètre du mur de l’atelier et

construite en briques, terre glaise et ciment.

Au fond du fourneau, ou trou circulaire dans lequel se plaçoit le creuset

sur un têt ou rondelle de terre, on avoit ménagé entre les briques un vide suffisant

pour laisser couler les cendres et passer Je vent du soufflet. On entouroit et

l’on couvroit le creuset de charbon de bois : mais, comme la couche de charbon

étoit fort peu épaisse, un ouvrier étoit constamment occupé à recharger les

fourneaux.

A chaque fourneau étoit appliqué un soufflet à outre. Ces soufflets singuliers,

qui indiquent tout-a-fait 1 enfance de l’art, consistent en une outre ou peau de

chèvre, à une extrémité de laquelle est lié un tuyau en terre cuite : l’autre

extrémité est ouverte comme l’entrée d’un sac, et garnie d’une espèce de fermoir

composé de deux portions d’un cylindre de bois fendu selon son axe. Un

seul homme fait jouer deux soufflets, un de chaque main. Il écarte les deux

portions du cylindre en bois ou fermoir, et, en les retirant à lui (ce qui ouvre

et étend 1 outre), il y fait entrer l’air; il rapproche ensuite et serre l’un contre

lautre les deux morceaux de bois, et les pousse sur l’outre, qu’il refoule et dont

il fait sortir 1 air par le tuyau.

Les souffleurs se tiennent assis par terre, entre la banquette et le mur, et

sont préservés des etinceiles par un rebord ou petit mur d’appui qui règne de

leur côte, tout le long de la banquette. Ce sont de pauvres malheureux aveugles,

(0 Celle de toute la plaine d Egypte est de la même à faire des briques pour bâtir; mais elle n*est pas propre

"ature. C’est une terre d’aliuvion produite par les dé- à résister à un grand feu.

pots lents et successifs du Nil. Elle est par-tout bonne

È . M . T O M E I I .