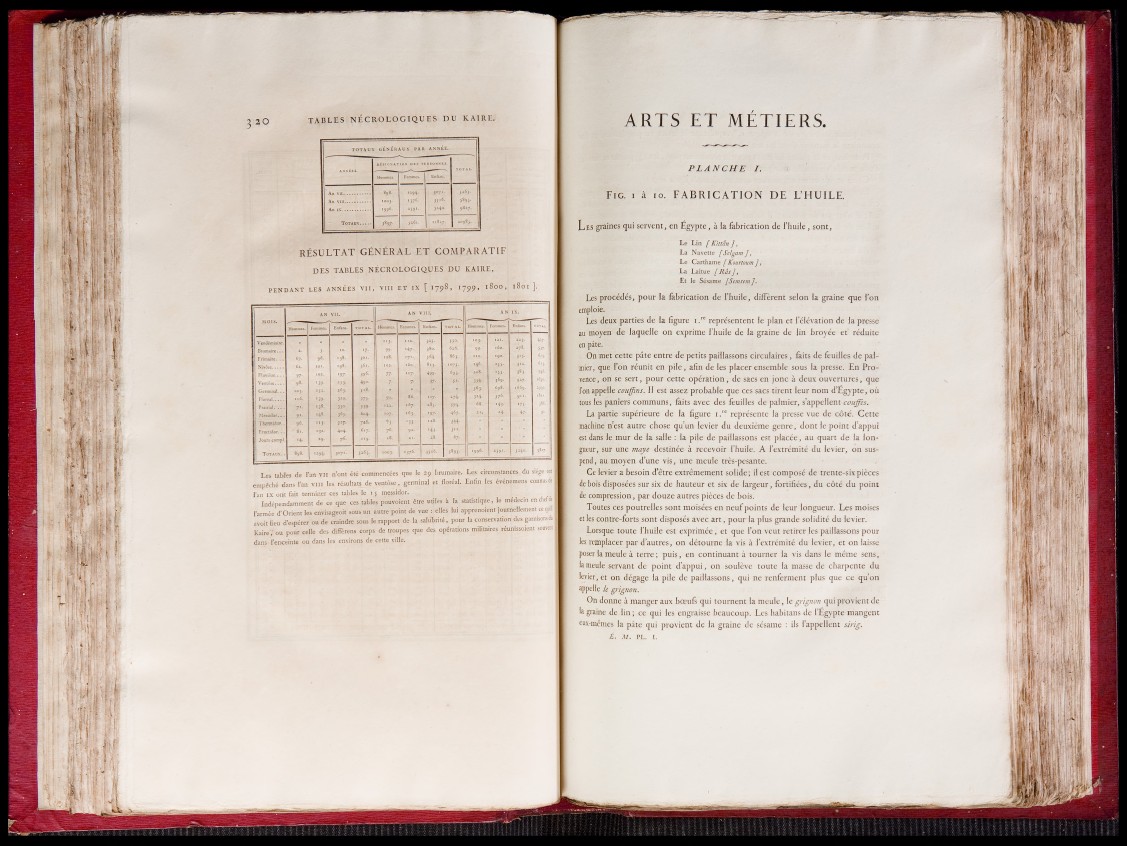

T O T A U X G É N É R A U X PA R ANNÉ E. _ _ I

ANNÉESDÉSIGNATION

DIS PERSONNKS. iotjl

Hommes. Femmes. Enfans.

An v u ........................ 89S. '» 94- 3071. s i6i-

1003. 1376. 3J16. 5895-

An IX .. ..................... 1996. 139«. Ja4°- 98 27.

T o tau x . 3897. | * 6 . . 11827. »0983.

R É S U L T A T G É N É R A L E T C O M P A R A T IF

DE S TA B LE S N É C R O L O G IQ U E S DU KAIRE ,

PEN D AN T LES ANN ÉE S VI I , V I I I E T IX [ I 7 9 S , 1 7 5 ) 9 , i 8 6 0 , i S o i ].

M O IS .

AN V I I . AN V I II. A N IX .

Hommes. Femmes. Enfans. t o t a l . Hommes. Femmes. Enfans. 1 TOTAL. Hommes. Femmes. Enfans. TOTAL.

V endém iaire. 1 . « 13. « 12. 3*5- 55 °- 103. 447-

B ru m a ire .. ■ y 10. *7- 99- *47- 380. 626. 99-_ 160. 278. 337-

F rim a ire . . . 67. 96. 138. 301. 128. >7U 564. 863. 110. «90. 3 '5 - 6,y\

N iv ô se .. . . 6a . loi . . 98. ■3*h 102. , 6ov . 8 , 3- lo 75- ^t2 *46- *55- 3 ' 2.

P lu v iô se ... . 97- . 02. 197. 396. 77- w m 499- 693. 208. *55- 38 3- 74é-

V e n tô se. I 39. *5 3- 4 9 ° . 7- 7- 37- ' 5 |!- 354- 369. 927. iîjo. .

* 5 *' 263. 518- « - - 563. 698. 1669. 59> - ;

F loréal........... 116. 139- 320. 5 7 5: 7 '- 86. 117. , *74- 324. .576- 9 " - iSm.

P rairia l. . . . 7 ,. 138. 33 °- 539- 122. 167- 285. 574- 68. 143. *75-

M e ssid o r.. . . 48. 365- 604. 107. 163. . '9 7 - 467. a , \ a 4 : .. 47- 9 '- • .. >*’

T h e rm id o r.. 96. " 3 - 5*7- 726. 83. *33- 344- *

F r u c tid o r.. .

' 81. 13s .

4°4 -

617. *

76 .

• 92. *43- '

Jo u rs com pl.

-9 -

76 .

. 119.

18.

28.

3 1 1 .

67. '■ " I B

T o t a u x . . 898. «294. 3 ° 7 ‘ - 5263. ,o o 3. •3 7 6- }}'6- 589J . 1996. : 2591. 5* 4°- 9? *7-

Les tables de l’an v u n’ont été commencées que le 29 brumaire. Les circonstances, du siège ont!

empêché dans l’an v in les résultats^de ventôse, germinal et floréal. Enfin les événement connus de ■

l’an IX ont fait terminer ces tables le 1 5 messidor. I

Indépendamment de ce que ces tables pouvoient être utiles à la statistique, le médecin en chef de I

l’armée d’Orient les envisageoit sous un autre point de vue : elles lui apprenoient journellement ce qu’il I

avoitlieu d’espérer ou de craindre sous le rapport de la saliibrité, pour la conservation des garnisons da I

KaireV ou pour celle des différens corps de troupes que des opérations militaires réunissoient souvent I

dans l’enceinte ou dans les environs de cette ville.

P L ANCHE T.

FiG. 1 à 10. FAB R IC A T ION DE L’HUILE.

L es graines qui servent, en Égypte, à la fabrication de l’huile, sont,

Le Lin [ Kittân ] ,

La Navette [ S e lg a m ] , •

Le Carthame [ Kourtoum ] ,

La Laitue [ R a s ] ,

Et le Sésame [Semsem] .

Les procédés, pour la fabrication de l’huile, diffèrent selon la graine que l’on

emploie.

Les deux parties de la figure i / ' représentent le plan et l’élévation de la presse

au moyen de laquelle on exprime l’huile de la graine de lin broyée et réduite

en pâte.

On met cette pâte entre de petits paillassons circulaires, faits de feuilles de palmier,

que l’on réunit en pile, afin de les placer ensemble sous la presse. En Provence,

on se sert, pour cette opération, de sacs en jonc à deux ouvertures, que

l’on appelle couffins. Il est assez probable que ces sacs tirent leur nom d’Égypte, où

tous les paniers communs, faits avec des feuilles de palmier, s’appellent confies.

La partie supérieure de la figure i . re représente la presse vue de côté. Cette

machine n’est autre chose qu’un levier du deuxième genre, dont le point d’appui

est dans le mur de la salle : la pile de paillassons est placée, au quart de la longueur,

sur une maye destinée à recevoir l’huile. A l’extrémité du levier, on suspend,

au moyen d’une vis, une meule très-pesante.

Ce levier a besoin d’être extrêmement solide; il est composé de trente-six pièces

de bois disposées sur six de hauteur et six de largeur, fortifiées, du côté du point

de compression, par douze autres pièces de bois.

Toutes ces poutrelles sont moisées en neuf points de leur longueur. Les moises

et les contre-forts sont disposés avec art, pour la plus grande solidité du levier.

Lorsque toute l’huile est exprimée, et que l’on veut retirer les paillassons pour

les remplacer par d’autres, on détourne la vis à l’extrémité du levier, et on laisse

poser la meule à terre; puis, en continuant à tourner la vis dans le même sens,

la meule servant de point d’appui, on soulève toute la masse de charpente du

levier, et on dégage la pile de paillassons, qui ne renferment plus que ce qu’on

appelle le grignon.

On donne à manger aux boeufs qui tournent la meule, le grignon qui provient de

la graine de lin; ce qui les engraisse beaucoup. Les habitans de l’Égypte mangent

eux-mêmes la pâte qui provient de la graine de sésame : ils l’appellent sirig.